プロフィール

バックナンバⅠ

バックナンバー2

天丼てんや人気支えるnew

味へのこだわり 連載 13

天ぷらの大衆化の実現

そんな「天ぷらの大衆化」

を実現したのが、「天丼て

んや」の創業者・岩下善夫

氏だ。マクドナルド出身の

岩下氏は、知人を通じてコ

ンピューター制御の「コ

ンベア式フライヤー」を開

発した。これにより、訓練

を受ければアルバイトの従

業員でも調理できるように

なり、低価格も実現した。

今でも「オートフライヤー

」は店の心臓部だ。昭和か

ら平成となった1989年4月、

「天丼てんや」1号店が東

京駅八重洲地下街に開業。

1杯500円の天丼を求めて

開店初日には200メートル

の行列ができたという。

「てんやの最大の特徴は、

お客さまに揚げたての天

ぷらを短時間で提供する

ことです。その姿勢は、

創業時も現在も変わりま

せん」(生田氏)

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 12

手間のかかるメニュー

少し引いた視点で日本の生

活文化を考えると、「天丼

てんや」は、天ぷらや天丼

を “元祖ファストフード”に

戻した存在といえそうだ。

屋台料理として広がった天

ぷらは、江戸時代末期から

明治時代にかけて専門料理

店や料亭で出されるように

なり、職人が作る高級料理

となっていく。時代は飛ぶ

が、昭和50年代でも、町の

食堂メニューの「天丼」は、

かつ丼よりも数百円高く、

1000円を超える店が多かっ

た。以前、取材でその理由

を聞いた際は「当時は冷凍

技術も発達しておらず、一

般の食堂では手のかかるメ

ニューだった」という答え

が返ってきた。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 11

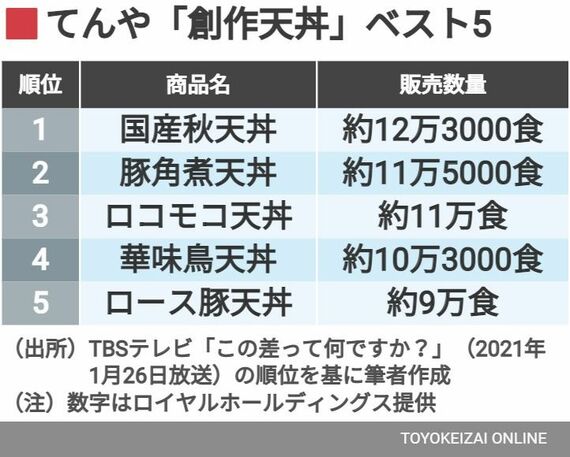

創作天丼ベスト5

2021 年1 月、TBS系のテレ

ビ番組「この差って何です

か?」で「天丼てんや」が

取り上げられ、当時の「創

作天丼売り上げベスト5」

も発表された。参考までに

その内容をお知らせしよう。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 10

原点回帰

2020年1月から、あらため

て『原点回帰』を掲げ、商

品施策を見直しました。こ

れまでの強みである魚介類

と野菜の基本に立ち返り、

素材と中身を深めています。

ただし好評だった商品は定

番化や期間限定品として残

しています」Wハンバーグ

などは当時、“てんやのご乱

心”とも言われたが、やって

みた成果もあっただろう。

この経験から得たものは何

か。「素材との相性や日本

各地の文化も再認識できま

した。例えば鶏天丼が昔か

ら食べられている地域もあ

ります。今年1月、期間限

定で『ポテサラ とり天丼』

も販売しました。2014年か

ら登場して好評だった『ポ

テサラ天』と、華味鳥(は

なみどり)の『とり天』を

組み合わせた商品です」

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 9

変化球も投げた

かつて「てんや」は変化球

の天丼を打ち出した時期が

ある。定番の魚介類以外に、

「豚角煮天丼」や「ロコモ

コ丼」、さらに「Wハンバ

ーグ天丼」や「ローストビ

ーフ天丼」も2011年から期

間限定で販売した。なぜ、

やめてしまったのか。「当

時は、『天ぷら×具材の可

能性』を試そうと、さまざ

まな限定品を打ち出してみ

たのです。メニューは華や

かになり、若い世代や外国

人観光客の方にも注目され

ましたが、徐々にお客さま

の満足度が低下するように

なりました。そこで基本に

戻したのです。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 8

さん天500円以下で提供

いつの時代も、商品の値上

げに対する消費者の心理的

抵抗感は強い。日常的な商

品ならなおさらだ。その昔、

自動販売機の清涼飲料を10

0円から110円に値上げした

際、提供側はワンコイン(

100 円玉)でなくなる反発

に苦慮した──という話を

聞いたことがある。なお、

競合の「天丼・天ぷら本舗

さん天」(44店舗、2022年

8月現在)は、「39天丼」

(税込み390円)や「海老

天丼」(同450円)をワン

コイン(500円玉)以下で

提供する。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 7

お客様の期待に応える

「『あの天丼の価値をお届

けしたい』という思いから

です。ご承知のように原材

料高騰が続いており、500

円で提供するには、例えば

素材の品質を下げる、量を

減らすなどの施策もあるで

しょうが、お客さまの期待

に応えられるよう価格改定

をさせていただきました。

実は、530円にしてからの

来店客数は変わっておらず、

なぜ値上げしたのかという

苦情の声もほとんどありま

せん。お客さまにもご理解

いただいたと感じています」

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 6

天丼が全(並盛)体の4割

ところで「てんや」といえ

ば「天丼(並盛)」が主力

商品だ。海老、いか、白身

魚(きす、または赤魚)、

かぼちゃ、いんげんが入り、

店内飲食ではみそ汁もつく。

持ち帰り弁当を含めて全体

の4割以上が注文する看板

メニューだ。

(写真:ロイヤルホールディングス)

1989年の創業以来、“500円

天丼”として人気を呼んだ商

品を、今年6月16日から「5

30円に値上げ」した。実は、

一時540円にした(2018年1

月11日)後、2年後に500円

に戻した(2020年5月18日)

が、今回、再び値上げとな

った。その意図は何か。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 5

旬の揚げ 産地の食材訴求

(写真:ロイヤルホールディングス)

0円)は、定番の「海老」の

ほか、「大いか」「米なす」、

鳥取県境港水揚げ「あじ」を

のせた商品だ。「日本には四

季がある。てんやには旬があ

る」を掲げ、食材の産地も意

識した限定品で訴求する。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 4

夏らしく 売り上げ伸びる

「たれづけ大江戸天丼」

(税込み850円)は、2007

年から夏に登場するメニュ

ーだ。「活〆穴子」「大い

か」「海老」を甘辛だれに

くぐらせた。年々販売数が

上がっているという。「発

売当初は『何で“たれづけ

”なのか?』と聞いたほど

です。 関西では知られてい

ませんでしたから。『たれ

にくぐらせるのでさっぱり

する、夏らしい味』と教え

られました」大阪府出身の

生田氏は、笑いながらこう

話す。現場責任者時代は「

ロイヤルホストの大阪での

存在感を高めた人」だと聞

くが、その経歴が今後の事

業展開に影響するかもしれ

ない。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 3

この夏は たるづけ丼

「てんやでは、年に7 回ほ

ど期間限定品を発売します。

6月16日からは『たれづけ

大江戸天丼』『国産 夏野菜

の天丼』などを販売し、8月

10日から夏のたれづけ第2弾

『たれづけ 夏の特丼』を発

売しています。日本の季節

性や食材の旬に合わせて訴

求しています」「天丼てん

や」や「ロイヤルホスト」

を運営するロイヤルフード

サービスの生田直己社長は

こう話す。グループ店舗の

店長経験も長かった生田氏

は、現在、ロイヤルHD執

行役員(外食事業担当)も

務め、ロイヤルグループ外

食事業全般の責任を担う。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 連載 2

22年度売り上げ回復

最初に緊急事態宣言が発令

された2020年4月の既存店

売上高は、対前年比58.1%

に落ち込んだが、その後は

回復。今年度の業績は好調

で、上半期(2022年1~6月

)の既存店実績は「売上高

107.9%・来客数101.7%・

客単価106.0%」だった(

親会社ロイヤルホールディ

ングスの発表数値)。長引

くコロナ禍のなか、どんな

思いでお客と向き合ってい

るのか。運営会社の社長に

現在の取り組みを聞き、天

丼に対する消費者意識も考

えてみた。

(次回に続く)

天丼てんや人気支える

味へのこだわり 新連載 Ⅰ

日本を代表する和食といえ

ば「寿司」「天ぷら」「う

なぎ」が知られるが、江戸

時代は屋台で提供されてお

り、元祖ファストフードだ

った。現在、寿司は回転寿

司チェーン店も多いが、天

ぷらや天丼のチェーン店は

少ない。その最大手が「天

丼てんや」だ。「手頃な価

格で天丼が食べられる店」

として人気で、首都圏を中

心に国内153店舗(うち直

営115店舗。2022年6月末)

がある。海外にもタイ、フ

ィリピンを中心に27店舗

(同6月末)を展開する。

高井尚之 経営コンサル

(今回新連載です)

トップ営業が必ず聞くnew

3つの質問 最終回 17

これからが勝負

ユーザベースが発表した、

22年12月期第1四半期の決

算資料によると、FORCAS

含む SaaS 事業の売上高は

おおむね右肩上がりで推移

している。今期のFORCAS

のARRは18.3億円で前年同

期比43%増となった。同社

は今後も FORCAS を含む

SaaS事業への投資を強化し

ていく方針を示しており、

会社の成長の柱としてFOR

CASが位置付けられている

のが分かる。「セールスイ

ネーブルメントに取り組ん

でいる段階なので、まだま

だこれからです」と取材時

に話していた田口氏、FOR

CASの成長はその双肩にか

かっている。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 16

コーチング技術とその拡大

「チームリーダーのイネー

ブルメントも必要だと感じ

ます。商談のポイントはあ

る程度明確になりましたが、

プロダクトも変わるし、お

客さんの環境も変わってい

きます。それにフィットす

る商談を模索し、正しい理

解をチーム内で持つことが

重要です」(田口氏)現状、

チームリーダーという役職

を置いてはいるものの、ま

だまだプレイヤー要素が強

い。チームのメンバーが活

躍できるようなコーチング

の技術、そしてコーチング

できる範囲の拡大が今後の

課題になってくるという。

先述したメンバーが成果

を出せるようになるまで、

田口氏は3カ月ほどマンツ

ーマンで面倒を見ていた。

一人が教えられる数には限

界がある。同時並行で教育

できるリーダーを増やして

いくことで、組織として営

業メンバーを受け入れられ

る基盤を構築していく。

(次回最終回です)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 15

新人営業マンマニュアル

商談の可視化によって、ブ

ラックボックス化は防げた。

しかし、営業マニュアルな

どは未整備。まだまだ新人

営業にとって開かれた組織

とはいえない。そこで22年

1 月に「セールスイネーブ

ルメントディビジョン」を

発足。FORCASを売ってい

くための知識とデジタルマ

ーケの基礎知識のインプッ

トなどを6カ月かけて行う。

もう一つの課題について、

田口氏は「これは自分自身

の課題ともいえるかもしれ

ませんが」と前置きをしな

がら話す。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 14

可視化で営業成績向上

全ての商談が可視化された

ことで、新人営業がハイパ

フォーマーの商談から話し

方や使う言葉などを盗める

ようになった。質問力を高

め、合意を取りに行くこと

で成果が芳しくなかった新

人営業も22年1月から成果

が出始めてきた。採用計画

については非公開とのこと

だったが、営業社員の採用

に力を入れていくという。

その際に起こりうる課題に

ついては、2つ懸念してい

ることがあるという。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 13

はっきり聞くことはマナー

「はっきり聞くことは営業

のマナーだと思っています。

より良い提案をするために、

良くないのであれば何が良

くないのか、その点が分か

れば前進できます。相手の

『まあ良かったよ』という

回答を鵜呑みに進めてしま

うと、向こうも断りにくい。

しっかりと合意形成できて

いない商談から成約につな

がったケースはほとんどあ

りません」(田口氏)

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 12

3つ質問で相手の位置確認

「ストレートに質問する力

も必要です。プロダクトの

説明をしたあと、3 つの質

問で相手の位置を確認でき

るかが成約の可能性を大き

く変えます」(田口氏)

その質問とは、「率直なと

ころ、いいと思いましたか

?」「具体的にどこがいい

と思いましたか?」「費用

をかけてでも導入したい気

持ちはありますか?」の 3

つだ。回りくどい質問や枕

詞を多用した話し方などは

相手に遠慮させてしまう。

そうは言っても、「お金を

出してもいいと思いますか

?」なんて面と向かって聞

くのはかなり勇気がいる。

失礼にあたるのではないか

と考える人もいるだろう。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 11

商談とは成約の獲得

商談とは成約を獲得するた

めの場だ。このプロダクト

を活用することでお客さん

の業務上の課題をどう解決

できるのか、実現したい未

来にどうつながるのか、将

来の理想像を語り、導入の

イメージを持ってもらうこ

とが不可欠となる。機能面

の話に焦点が置かれると、

「この機能もほしい」「あ

の機能はないのか」と小さ

い話にまとまってしまう。

導入イメージを持ってもら

うことも難しく、「まあ、

プロダクト自体はそれなり

にいいんですけどね」とい

った提案先からのあいまい

な返答に打つ手をなくし、

閉口することになる。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 10

成果の出ない理由が明確に

営業動画収集の簡略化と商

談内容の分析という目的で

サービスを導入。商談動画

を共有する手間を省くとい

う狙い以上に大きな成果が

得られた。新人営業とハイ

パフォーマーの動画を比較

することで、新人営業が成

果を出せなかった理由が「

数字」「発言」の観点から

明確になっていたのだ。「

成果を出せていない営業メ

ンバーはハイパフォーマー

と比較して、FORCAS自体

の話や機能面の話を10分ほ

ど多く話していました」

(田口氏)

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 9

新サービスで風向き変る

結局、「商談、どうだった

?」という主観ベースの報

告に終始。営業メンバーも

田口氏もバイアスがかかっ

た状態でコミュニケーショ

ンを取ってしまっていた。

ハイパフォーマーに依存す

る営業組織の完成だ。「ど

うやって一次情報を効率的

に取りに行くか」(田口氏)

をずっと考えていたという。

21年の年末にZoomの商談

を録画し、自動で全文を書

き起こすサービス「ampta

lk」を導入したことで風向

きが変わる。売れる営業と

そうでない営業の違いが明

確に分かったのだ。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 8

6か月手を打たなかった

「6カ月も成果が出なかっ

たのに何も手を打たなかっ

たのか?」と思う読者もい

るかもしれない。コロナ禍

でオンラインに移行し、商

談数が増えたことが細かい

フォローアップを難しくし

たという。「以前は商談に

同席し、毎回フィードバッ

クをするという体制を取っ

ていました。コロナ禍で商

談数が増え、私自身もプレ

イングマネジャーとして現

場に出ていたので、動画を

隅々まで見て丁寧にフィー

ドバックする時間が取れま

せんでした。動画を見る時

間すら十分に取れないこと

もありました」(田口氏)

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 7

ノウハウ共有されず

エンタープライズ、つまり

大手企業への導入には超え

なくてはいけない壁が多く

存在する。特定の部署に F

ORCASを導入するために、

その部署と日ごろやり取り

する別部署にも話を通す必

要があったり、提案者と決

算者が違ったりするパター

ンもある。商談時に、誰に

話を通すべきか、決算者に

たどり着くためにどのよう

なコミュニケーションを取

ればいいのかなどのノウハ

ウが組織内で共有されてお

らず、新入社員がキャッチ

アップできずにいたのだ。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 6

個人のやり方に依存

「商談の進め方がブラック

ボックスだったのが大きな

原因。もともといるメンバ

ーは自分自身のやり方を確

立して成果を上げていたの

で、社内に共有できる営業

マニュアルなどがありませ

んでした。また、エンター

プライズ向けの提案は会社

ごとに進め方が大きく変わ

るため、個人のやり方に依

存する傾向にありました」

(田口氏)

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 5

半年間 成果なし

採用した社員はSaaS営業の

経験はないものの営業経験

はあり、田口氏も期待して

いた。しかし、「そろそろ

成果が出てほしい」という

時期になっても全く実を結

ばない状況が続き、結局入

社から半年経ってもこれと

いった成果報告はなかった。

商談にはつながるものの、

成約につながらないという

状況。原因について田口氏

はこのように振り返る。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 4

た。しかし、21年春~秋に

入社した新人営業は属人化

された営業組織のあり方に

困惑することになる。【訂

正:2022年6月14日午後2時

47分 初出で「21年夏~秋

に入社した」と記載してお

りましたが、取材時の回答

内容に誤りがあったため「

21年春~秋」に訂正いたし

ます。】

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 3

140%の成長を記録

2017年にサービスをローン

チしてから少数精鋭の営業

体制だったものの、FORCA

S事業全体では新規獲得MR

R140%成長台を記録。田口

氏が管掌するエンタープラ

イズ領域がその成長率を支

えている。【訂正:2022年

6月14日午後2時47分 初出

で「2017年にサービスをロ

ーンチしてから少数精鋭の

営業体制だったものの、高

い目標を達成し続けている。

田口氏が統括しているエン

タープライズ向けの新規獲

得MRRは18年から150%成

長を記録する。」と記載し

ておりましたが訂正いたし

ます。】

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 連載 2

マーケティン

グプラットフォーム

FORCASは、BtoB領域でサ

ービス展開する企業向けの

SaaS。ユーザー企業が保有

する顧客データとFORCAS

内に登録された360万社の

企業データ(所属業界、従

業員規模などの企業の定性

・定量的特徴)を組み合わ

せることで、ユーザー企業

の既存顧客の特徴を自動的

に分析し、営業成約確度の

高い潜在顧客をリストアッ

プしてくれるマーケティン

グプラットフォームだ。

(次回に続く)

トップ営業が必ず聞く

3つの質問 新連載 Ⅰ

「売れる営業とは?」とい

う質問の答えは何だろうか?

もちろん、売るモノやサー

ビス、業界、企業規模によ

って事情は変わるため全員

の「正解」を導き出すこと

は難しい。しかし、自社の

「売れる営業」をある程度

定義する必要はあるのでは

ないか。それは新人営業が

自走できるスピードを上げ

ることや、全員が成果を出

せる体制作りの構築にもつ

ながってくる。「属人的な

営業組織でしたが、当時は

成果も出ていましたし問題

ないと思っていました。た

だ、新しいメンバーが複数

人入社したことを機に課題

が顕在化しました」――そ

う話すのはユーザベースで

マーケティングプラットフ

ォーム「FORCAS」のセー

ルスチームを管掌する田口

拓也氏だ。

熊谷 紗希 ITmedia

(今回新連載です)

コロナ禍受注10倍 new

の秘策 最終回 20

セールスイネーブルメント

は長期的な目線で取り組ん

でいかなければならないも

のだと思います。今後につ

いて考えていることがあれ

ば教えてください。

これまでの成果を踏まえ、

購買可能性の高いお客さま

にさらにフォーカスすると

同時に、営業スキルを高め、

受注率を高めていきたいで

す。現状のbellFaceにおけ

る成果を最大化することは

できてきたので、今後はプ

ロダクトが進化していく中

で、市場を広げる動きをと

っていきたいと思っていま

す。

(今回最終回です)

コロナ禍受注10倍

の秘策 連載 19

自ら現場に立ち会い続けて

いるのですね。

そうですね。あとは各現場

にメッセージを発信する際

に、いかにその言葉に納得

性を持たせられるかは重要

だなと。僕がメンバーだっ

たら、現場のことを分から

ない上司に何を言われても、

言うこと聞かないですもん

ね。「お前は何も知らない

じゃないか」と。お客さま

の成功のために現場で泥臭

くやっている人が心から話

しているのか否かで、メン

バーの納得度が変わります。

(次回最終回です)

コロナ禍受注10倍

の秘策 連載 18

現場を知ることが最高戦略

ビジネスは現場で発生する“

お客さまとの接点”でしか動

かないと思っています。現

場を知らなければ、ビジネ

スを動かすための戦略も、

ただの机上の空論です。メ

ンバーがお客さまとどのよ

うにコミュニケーションを

とっているのか、商談の場

に立ち会わずして語る資格

はないと思っています。

(次回に続く)

コロナ禍受注10倍

の秘策 連載 17

経営と現場の間に立つ、ハ

ブとしての役割を担う市川

さん。経営側から現場の意

図をくみ取るのは難しいと

思うのですが、何か心掛け

ていることはありますか?

今でも週に 2回以上は、商

談同席をし、お客さまから

直接課題をお聞きしたり、

bellFaceへのフィードバッ

クをいただくようにしてい

ます。それは戦略を考える

上で、お客さまの顔を浮か

べる必要があるからです。

「A社さんはこうで、Bさん

はこう」など、常にパッと

バイネームで社名が出てこ

なければ危ない。

(次回に続く)

コロナ禍受注10倍

の秘策 連載 16

ターゲットをフォーカスし、

運用をフォーマット化した

ことが、結果につながった

のですね。

はい。半年間で徐々にメン

バーの思考や話す内容も変

わってきたように思います。

商談中、一方的に商品の機

能を話すのではなく、お客

さまがどういう経営課題を

持っているか理解した上で、

その課題に対してどのよう

に解決していけるのかを考

え、提案できるようになり

ました。

(次回に続く)

プロフィール

バックナンバⅠ

バックナンバー2