この週末に組立を完成させる予定でしたが・・・・・。

まず始めに、内部に出っ張った乗務員室雨樋の足をリュータで削り落とします。

そのまま削ると雨樋が引っ張られて変形する可能性がありますので、一旦、雨樋に半田を盛り、足を削ってから余分な半田を落とすことにしました。

きれいさっぱり。

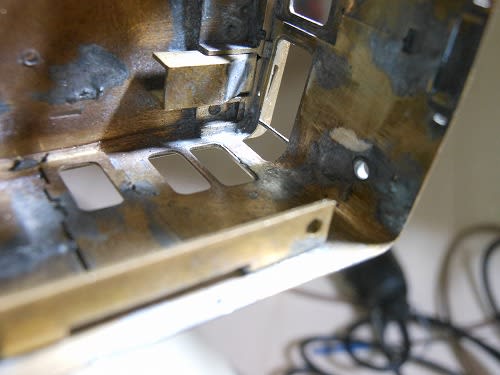

その途中でアクシデント発生!

リュータが滑って、乗務員室窓の淵に当たり、アッというまに車体が変形してしまいました。

呆然。

適当に修正しますが、直らないものは直りません。あきらめます。

削りが終わったら、雨樋の半田を修正し、この部分は終了。

次に、乗務員室脇のカバン掛けを取付けます。

0.3mmの洋白線を使用しましたが、オーバースケールです。

雰囲気が出てればOK。

次はナンバープレートと製造銘板を取付けます。

前回のEF64-1000の時、塗装後にナンバープレートを付けた所、厚みが出てしまったので、今回は半田付けしてみました。

※注意!

このブログを見ながら、キットを組み立てている人は居ないと思いますが、ナンバープレートと製造銘板は、塗装前に接着剤で取付けるのが普通だと思います。

良い子は決してまねしないでください。<(_ _)>

テープで位置を決め、片側をハンダ付け。

全体にハンダを流して仕上げれば終わりです。

ナンバープレートはBONA FIDE PRODUCTの「65PF後期ナンバー3(PH014)」から1098号機を選びました。

製造銘板は同じくBONAの「新型EL製造銘板(PH006)」から東洋電機+川重を選びました。

今回のEF65-1000は、この後に製作予定のEF65-500他(あえて書きませんが)の製作課題として組立てています。

それじゃ、なぜEF65-1000を選んだのか?

それは「組み立てやすそうで価格が一番安いから」でした。

東海道筋のブルートレインに乗ったのは「はやぶさ」西鹿児島→東京、「あさかぜ3号」東京→広島、「あかつき」新大阪→長崎の3回で、時期的にみるとはやぶさとあさかぜはEF65-1000が牽引していたと思います。

で作るに当たって写真等を調べると、全く記録が有りません。

はやぶさは一番前まで行って機関車を見た記憶は有るのですが、写真は有りません。

その時の牽引機が、うろ覚えながらEF65-1098だった気がします。

「EF65-500のときに乗りたかったな」とか「もう少しで1100だったのに」とか思ったような気がします。

そんなわけで、今回はEF65-1098号機にしました。

ちなみに実車のEF65-1098号機はJR東に継承され、比較的早い段階で廃車されちゃいました。

話が脱線しました。

元へ戻します。

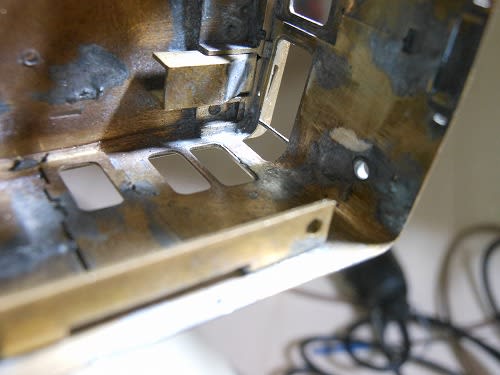

キャブインテリア取付金具、基板取付金具を取付け。

両方とも車体内部の部品です。

基板取付金具は組立説明書に記載がありません。

取付け位置はこちらを参考にしてください。

非常灯掛けを付けます。

取付け場所は、前面のおでこの部分。

この巨大ロストパーツに、テレテレのロストパーツを取付けます。

穴のサイズが大きくなっていますので、一旦、半田で取付け穴を埋めます。

改めて非常灯掛けの足のサイズに合わせて穴を開けなおします。

こてに半田を盛って、裏から一気に半田を流し込みます。

最後に向きを修正して完成。

残り作業は

1.ランボードに母線の切欠き加工。

2.開放テコ受け取付け

3.汽笛取付け

4.信号炎管取付け

5.屋根上配線取付け

6.乗務員室ドア裏打ち

7.避雷器、扇風機カバー取付け

本当は、今週末に全ての組立作業を終了させる予定でした。

明日からもがんばります。

まず始めに、内部に出っ張った乗務員室雨樋の足をリュータで削り落とします。

そのまま削ると雨樋が引っ張られて変形する可能性がありますので、一旦、雨樋に半田を盛り、足を削ってから余分な半田を落とすことにしました。

きれいさっぱり。

その途中でアクシデント発生!

リュータが滑って、乗務員室窓の淵に当たり、アッというまに車体が変形してしまいました。

呆然。

適当に修正しますが、直らないものは直りません。あきらめます。

削りが終わったら、雨樋の半田を修正し、この部分は終了。

次に、乗務員室脇のカバン掛けを取付けます。

0.3mmの洋白線を使用しましたが、オーバースケールです。

雰囲気が出てればOK。

次はナンバープレートと製造銘板を取付けます。

前回のEF64-1000の時、塗装後にナンバープレートを付けた所、厚みが出てしまったので、今回は半田付けしてみました。

※注意!

このブログを見ながら、キットを組み立てている人は居ないと思いますが、ナンバープレートと製造銘板は、塗装前に接着剤で取付けるのが普通だと思います。

良い子は決してまねしないでください。<(_ _)>

テープで位置を決め、片側をハンダ付け。

全体にハンダを流して仕上げれば終わりです。

ナンバープレートはBONA FIDE PRODUCTの「65PF後期ナンバー3(PH014)」から1098号機を選びました。

製造銘板は同じくBONAの「新型EL製造銘板(PH006)」から東洋電機+川重を選びました。

今回のEF65-1000は、この後に製作予定のEF65-500他(あえて書きませんが)の製作課題として組立てています。

それじゃ、なぜEF65-1000を選んだのか?

それは「組み立てやすそうで価格が一番安いから」でした。

東海道筋のブルートレインに乗ったのは「はやぶさ」西鹿児島→東京、「あさかぜ3号」東京→広島、「あかつき」新大阪→長崎の3回で、時期的にみるとはやぶさとあさかぜはEF65-1000が牽引していたと思います。

で作るに当たって写真等を調べると、全く記録が有りません。

はやぶさは一番前まで行って機関車を見た記憶は有るのですが、写真は有りません。

その時の牽引機が、うろ覚えながらEF65-1098だった気がします。

「EF65-500のときに乗りたかったな」とか「もう少しで1100だったのに」とか思ったような気がします。

そんなわけで、今回はEF65-1098号機にしました。

ちなみに実車のEF65-1098号機はJR東に継承され、比較的早い段階で廃車されちゃいました。

話が脱線しました。

元へ戻します。

キャブインテリア取付金具、基板取付金具を取付け。

両方とも車体内部の部品です。

基板取付金具は組立説明書に記載がありません。

取付け位置はこちらを参考にしてください。

非常灯掛けを付けます。

取付け場所は、前面のおでこの部分。

この巨大ロストパーツに、テレテレのロストパーツを取付けます。

穴のサイズが大きくなっていますので、一旦、半田で取付け穴を埋めます。

改めて非常灯掛けの足のサイズに合わせて穴を開けなおします。

こてに半田を盛って、裏から一気に半田を流し込みます。

最後に向きを修正して完成。

残り作業は

1.ランボードに母線の切欠き加工。

2.開放テコ受け取付け

3.汽笛取付け

4.信号炎管取付け

5.屋根上配線取付け

6.乗務員室ドア裏打ち

7.避雷器、扇風機カバー取付け

本当は、今週末に全ての組立作業を終了させる予定でした。

明日からもがんばります。

私もEF65は大好きな機関車です、現在キットを手がけていますが全て拘りが先行して完成には至っていません。

PFのドアの処理など大変に参考になりました。

もう少しで完成ですね! がんばってください、期待しています。

当ブログをご贔屓頂き、ありがとうございます。

折角、好きで買ったキットですから、拘りが有るのは当然の事。自分が納得するように組めば良いと思います。

前面貫通扉、参考になりましたか?貫通扉は貫通型電機の見せ所です。でんき屋鉄道さんもカッコ良く作ってくださいね。