利休忌は 利休さんが亡くなられた旧暦の2月28日

新暦の3月28日までに行われる遠忌茶会です

表千家さんは27日

裏千家は3月28日に行われます

お茶湯でお供えをした後は

七次式 や 服席

全国から参列されます

それぞれの地域でも

各教室でされる先生もあります

我が家は 丁度 許状の引継ぎがありましたので

このお軸は 裏千家に伝わる長谷川等伯のお軸の写しで

賛は大宗匠直筆

左から読んで

今日 親しく 獅子吼を聴く

他時定めて鳳凰の兒とナル

引継ぎ式のために 淡交社が販売されたものです

親先生のお世話で いただきましたけれど

そのときには いいお値段で 分割も可能だと

どうかと思いましたけれど 御断りもできず ・・・

今になっては いただいておいてよかったと思います

これ一箱あれば 利休忌も引継ぎも すべてOK

便利なものです

半世紀近く 元が取れて おつりが出るほど使っています

菜の花はもう終わりで 線路近くで切りました

昨日は3名の方

母屋は まだお雛様が出ていましたので

お香煎だけで

引継ぎ式も 点心も お茶席も

すべて 茶室で致しました

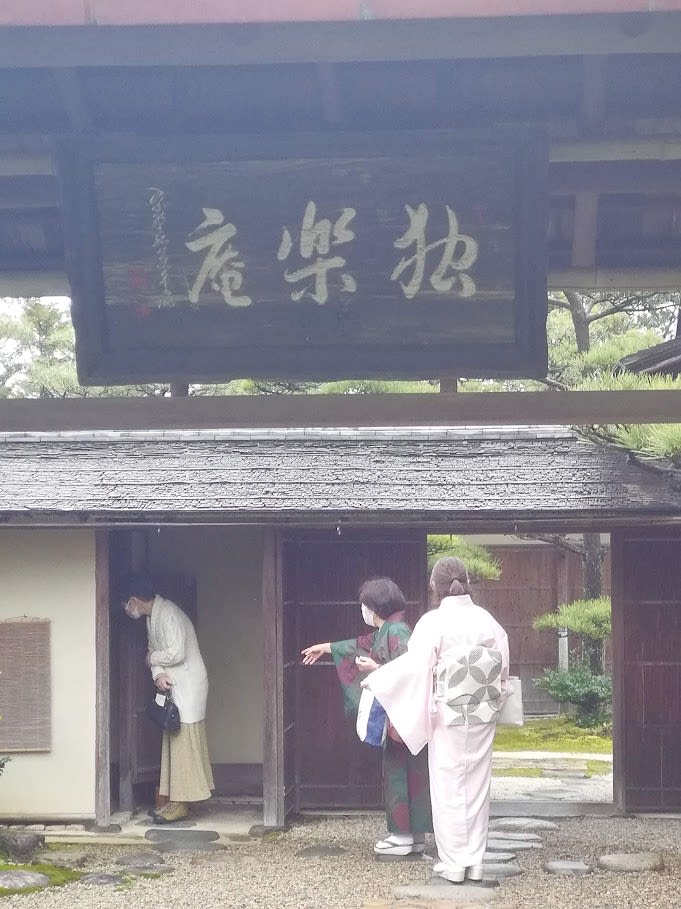

腰掛待合は使いませんでしたので関守石を

帰りは 反対側にも

迎えつけ無しでしたので枝折戸も外しておきました

今日は 行の方

この次は 茶名かな

とりあえず 今週末は茶飯釜の茶事です