2016年4月17日、神戸市埋蔵文化財センターの平成28年度春季企画展を見学した。

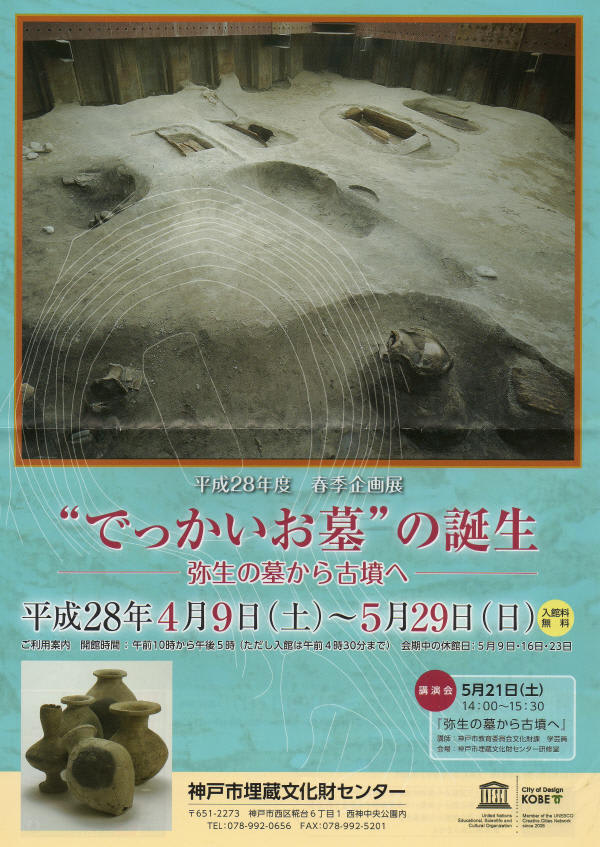

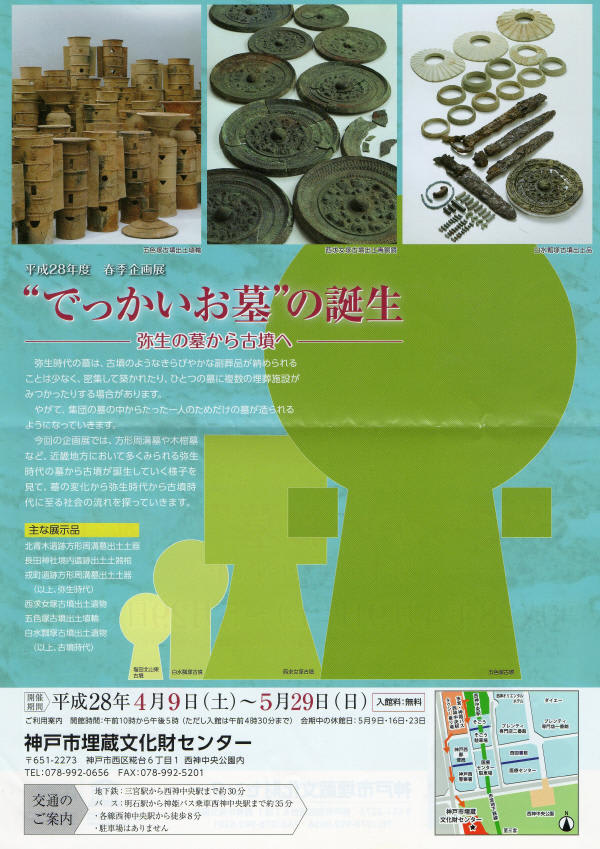

今回のテーマは「でっかいお墓の誕生」 ―弥生の墓から古墳へーである。

バックヤードツアーにも参加しました。

憶えのためブログを作成します。

古代の埋葬の歴史

Wikipediaより日本の埋葬の歴史が簡単に記載されていましたので引用紹介します

「日本では旧石器時代に北海道美利河1遺跡や湯の里遺跡の土抗など墓の

可能性ある遺構が数例発見されている。

つづく縄文時代から埋葬行為が確認されている。集落内や貝塚などに墓域が

設けられ、死者は土坑墓や土器棺墓[1]、石棺墓など土葬により埋葬されるのが

一般的で、火葬や再葬が行われている例も確認されている。

遺体の手足を折り曲げる屈葬と手足を伸ばした伸展葬の二形態があり、

この時代では屈葬が主流であった。また、住居の内外に見られる深鉢形土器を

埋納した特殊な施設である埋甕は乳幼児の墓(または胞衣壺)である可能性も

考えられている。縄文後期・晩期の東日本では、伸展葬や配石墓[2]、再葬[3]

など多くの変化見られるようになる。

また、環状列石などの配石遺構に造られた墓や周堤墓[4]などがある[5]。

弥生時代に入ると、北九州を中心に甕棺と呼ばれる大きな甕に埋葬する例が確認

できるほか、再葬墓と呼ばれる、いったん死者を地下に埋葬した後、

白骨化した後に骨壺に収める例が確認されている。古墳時代にはいると、

権力者は古墳と呼ばれる大型の墳墓に埋葬されるようになるが、庶民の埋葬

については不明である。」

展示内容

上の写真は神戸市埋蔵文化財センター入り口の看板です。

上の写真は平成28年度神戸市埋蔵文化財センター企画展の開催予定です。

2016年5月21日に上の写真の第1回歴史講演会があり企画展の主担当の阿部敬生氏

から説明があったので4月22日に書いた内容に若干補足していきます。

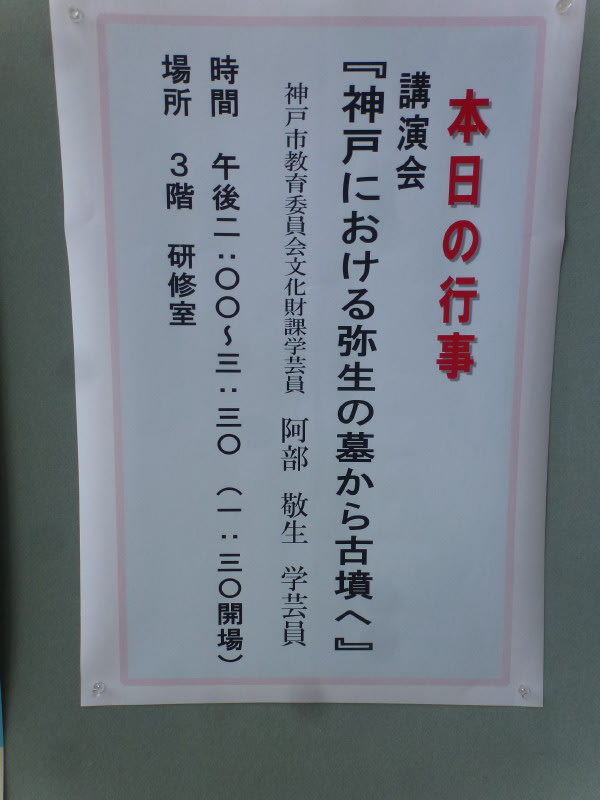

平成28年度神戸市埋蔵文化財センター第1回歴史講演会の要項

『神戸における弥生の墓から古墳へ』

神戸市教育委員会文化財課 学芸員 阿部敬生

日時 平成28年5月21日(土曜) 14:00~15:30

場所 神戸市埋蔵文化財センター 研修室 (当日受付:先着順120名)

2016年5月21日に上の写真の第1回歴史講演会があり企画展の主担当の阿部敬生氏

から説明があったので4月22日に書いた内容に若干補足していきます。

平成28年度神戸市埋蔵文化財センター第1回歴史講演会の要項

『神戸における弥生の墓から古墳へ』

神戸市教育委員会文化財課 学芸員 阿部敬生

日時 平成28年5月21日(土曜) 14:00~15:30

場所 神戸市埋蔵文化財センター 研修室 (当日受付:先着順120名)

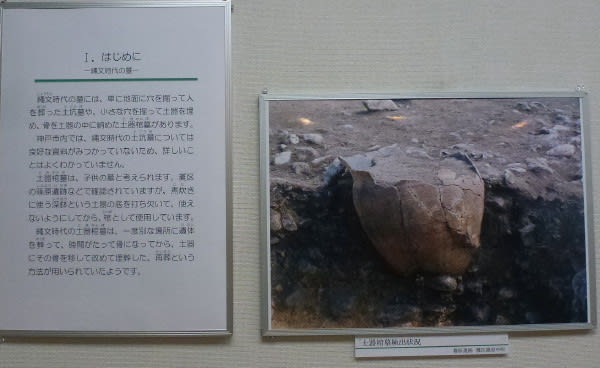

Ⅰ. はじめに -縄文時代の墓(土器棺墓)

上の写真は篠原遺跡の土器棺の出土状態を示した写真と説明板です。

縄文時代には土壙墓(土坑墓)どこうぼ=大地に穴を掘るのみで,ほかに

なんらの設備も施さない墓が一般的で広く分布し出土例もあるようだが

神戸市内からの出土例は無いと書かれています。

説明板の拡大版は下の写真。

単甕棺と合口甕棺という二つの形態

上記の篠原遺跡は単甕棺 土器の底を討ち抜いて使用できないようにして棺

(ひつぎ)として使用

下記サイトに縄文時代の墓について詳しい解説あり

http://www7b.biglobe.ne.jp/~boso/ohakanorekishi_01.html

Ⅱ.弥生時代の墓

弥生時代の埋葬施設の形態説明板。(上の写真)

土器棺墓 西神第65地点遺跡

上2枚の写真は西神第65地点の遺跡から出土した土器棺関連の展示と説明板です。

上の写真は土器棺墓に関する説明板です。

上の写真は長田神社境内遺跡の土器棺墓(弥生後期)

上の写真は長田神社境内遺跡の土器棺墓(弥生後期)

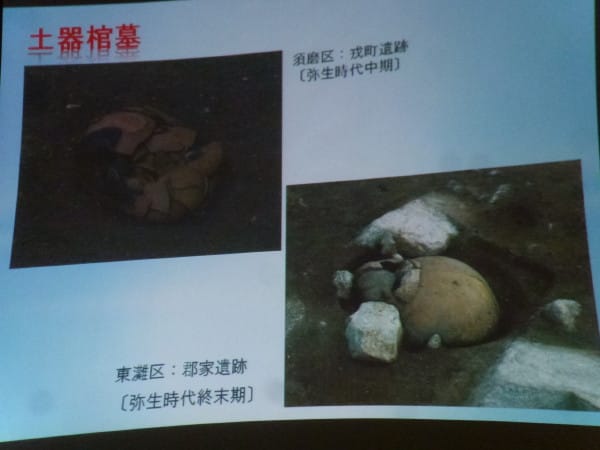

上の写真は戎町遺跡と郡家遺跡の土器棺墓

上の写真は戎町遺跡と郡家遺跡の土器棺墓

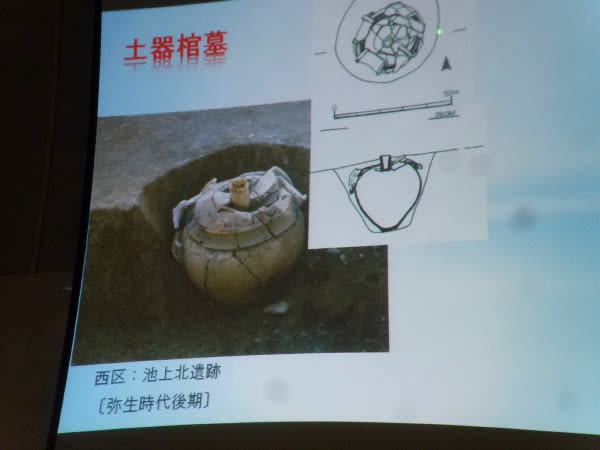

上の写真は池上北遺跡の土器棺墓

上の写真は池上北遺跡の土器棺墓

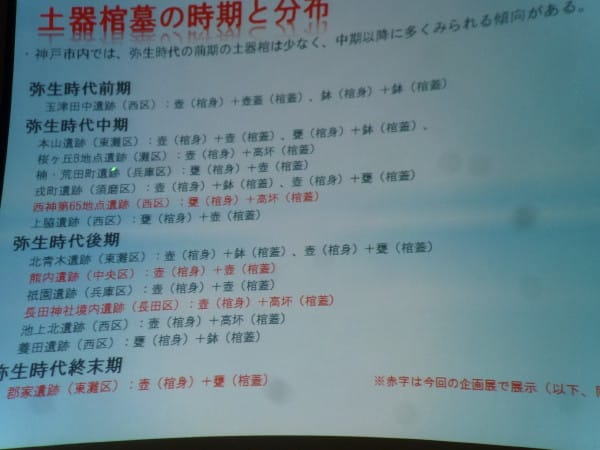

上の写真は神戸市内の弥生時代の土器棺墓の一覧 赤字は企画展で展示

上の写真は神戸市内の弥生時代の土器棺墓の一覧 赤字は企画展で展示

土坑墓 新方遺跡出土人骨切り取り

上の2枚の写真は新方遺跡1号人骨切り取りと出土状況

木棺墓 新方遺跡出土人骨切り取り

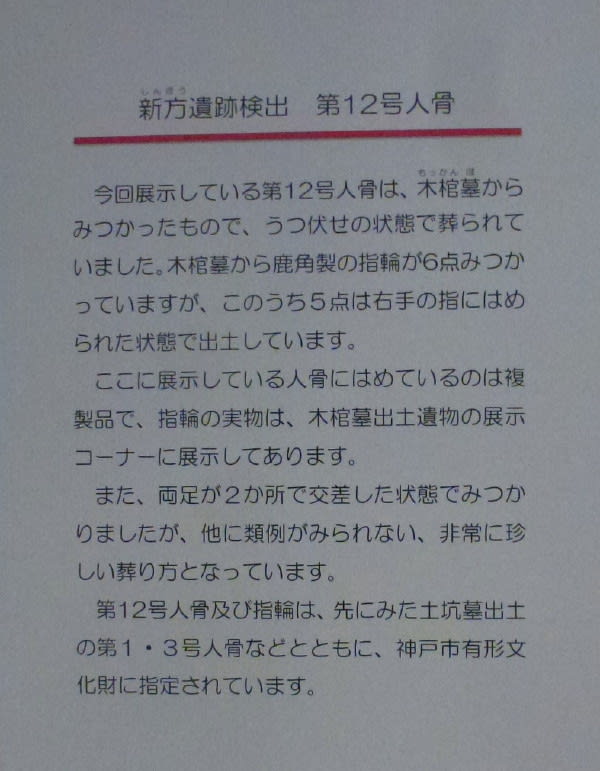

上の写真は新方遺跡の12号人骨切り取り 指輪をはめていることが特徴。

鏃が多数ささった状態で見つかっており抗争で死亡した兵士か?

上の写真は新方遺跡12号人骨の説明板。

上の写真は郡家遺跡の木棺墓の展示と新方遺跡の人骨指輪

指輪は右手に5個、左手に1個 計6個 六道との関連か?

上の写真は郡家遺跡の木棺墓の出土の状況(写真パネル)

土器棺墓 長田神社境内遺跡、土器

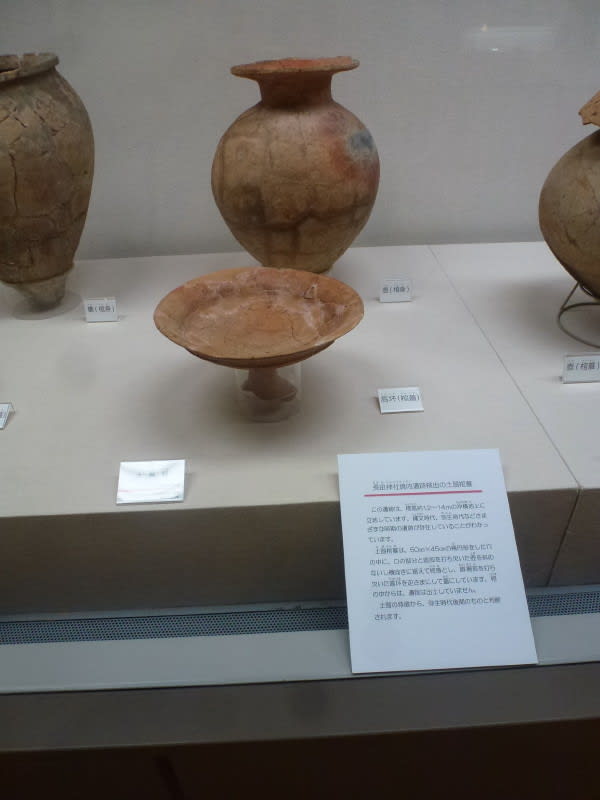

上の写真は長田神社境内遺跡の土器棺墓の展示

上の写真は熊内遺跡の土器棺墓の展示

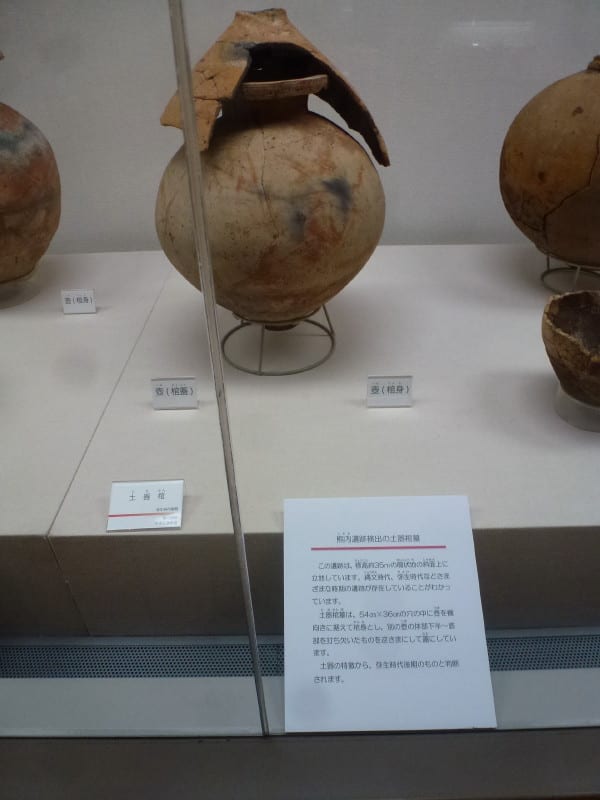

上の写真は郡家遺跡の土器棺墓の展示

方形周溝墓

楠・荒田町遺跡の方形周溝墓からの出土品と出土状況(上の写真)

上の写真は楠・荒田町遺跡の方形周溝墓からの出土品(左手)と戎遺跡からの

出土品(右手の弥生中期の壺3体)

上の写真は青木遺跡第7次調査 方形周溝墓写真パネル

上の写真は北青木遺跡の方形周溝墓からの出土の壺5体(左手)と生田遺跡から

出土の水さしと壺

上の写真は玉津田中遺跡の方形周溝墓からの出土品展示

上の写真は郡家遺跡から出土の壺

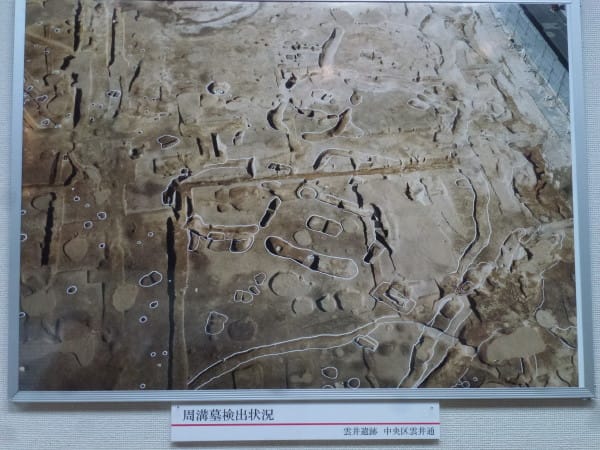

上の2枚写真は雲井遺跡方形周溝墓写真パネルと壺(4体 弥生時代中期後葉)の展示

上の写真は生田遺跡の方形周溝墓写真パネル

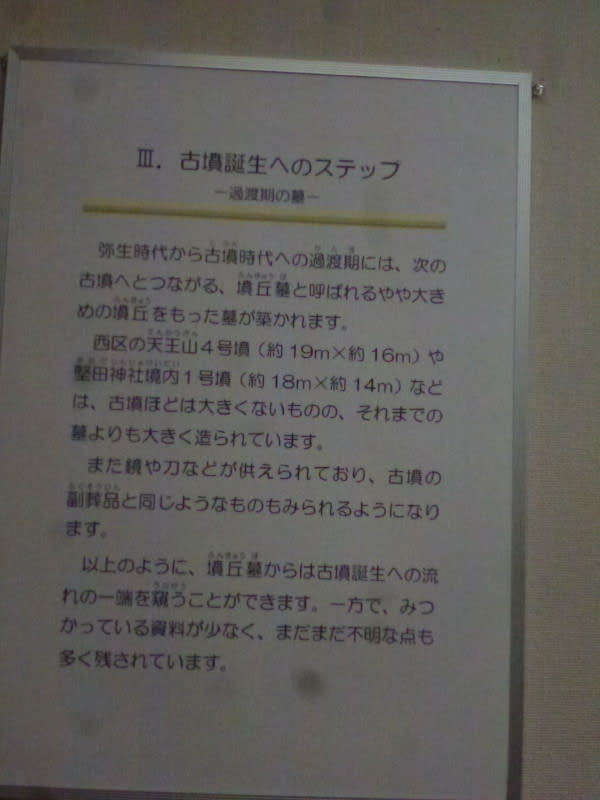

Ⅲ.古墳誕生へのステップ

上の写真は「古墳誕生へのステップ」の説明板

上の写真は堅田神社境内遺跡の出土土器と方形周溝墓の状況写真パネル

上の写真は天王山4号墳出土土器と方形周溝墓の状況写真パネル

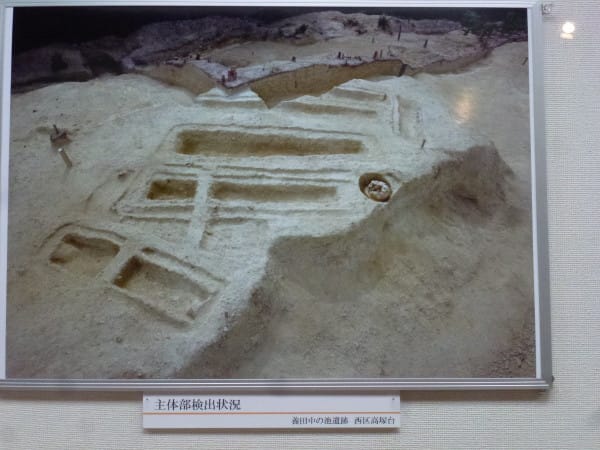

上の写真は養田中の池遺跡から出土の壺と方形周溝墓の状況写真パネル

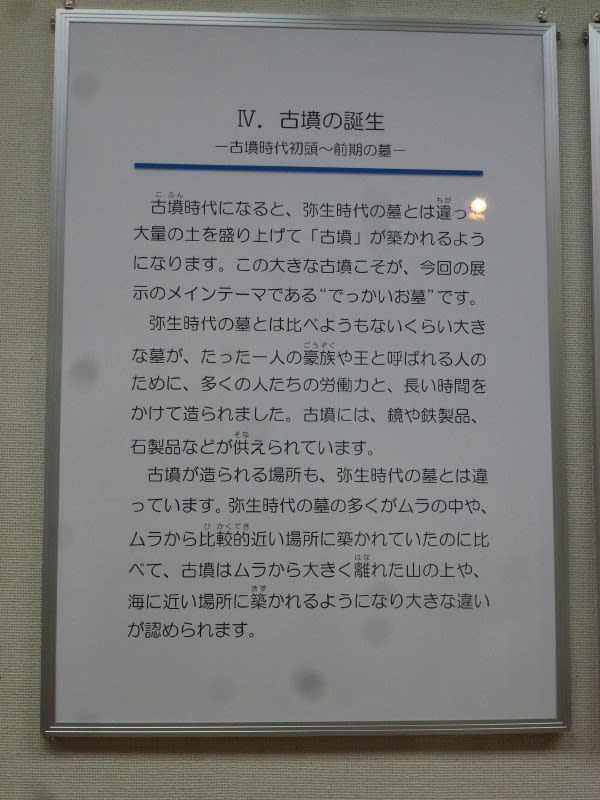

Ⅳ.古墳の誕生(古墳時代初頭~前期の墓)

上の2枚の写真は古墳の誕生(古墳時代初頭~前期の墓)の説明パネル。

古墳

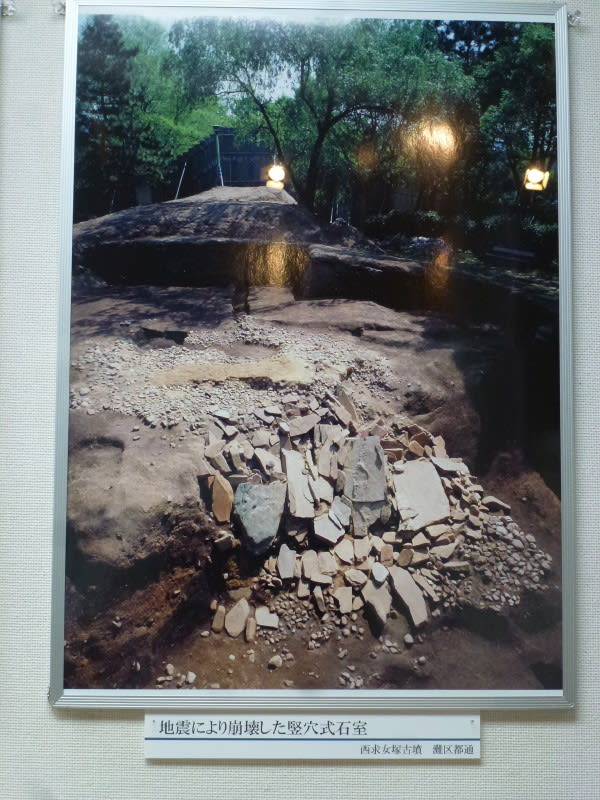

上の写真は西求女塚古墳竪穴式石室写真パネル

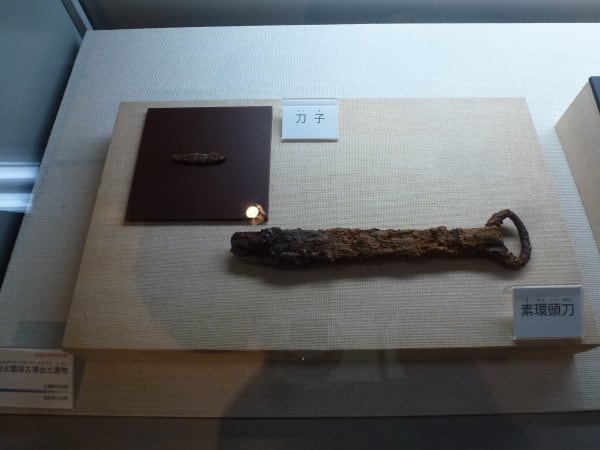

上の2枚の写真は西求女塚古墳出土遺物(土器・石製品・鉄製品・鏡)

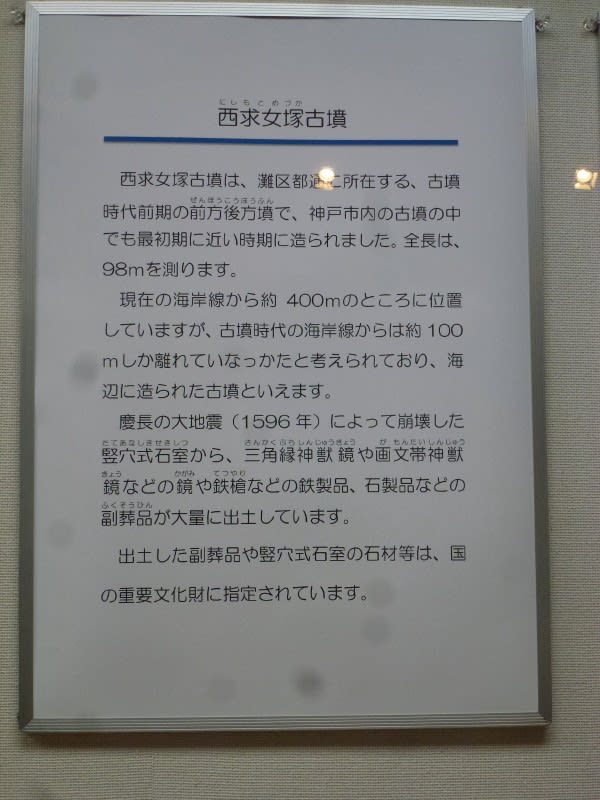

上の写真は西求女塚古墳の説明パネル

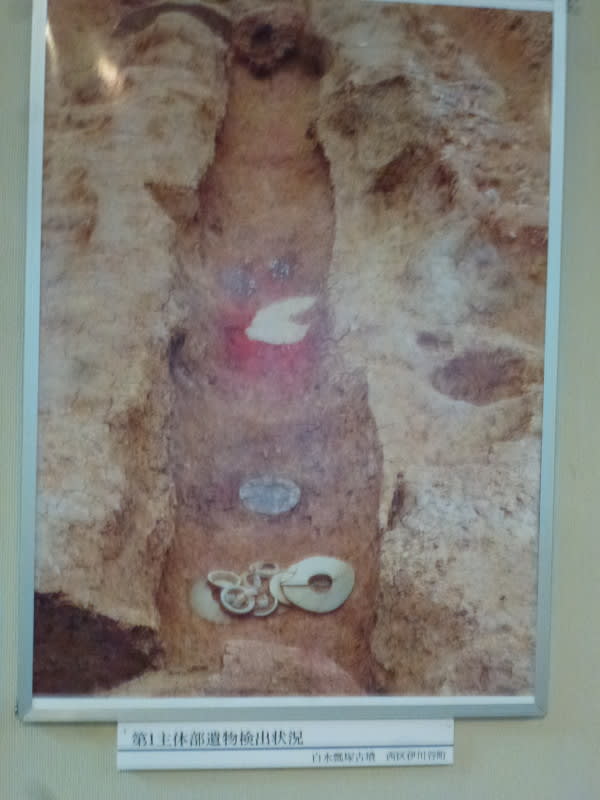

上の6枚の写真は白水瓢塚古墳からの出土品の展示と出土状況写真パネル

五色塚古墳関係の展示 写真は略

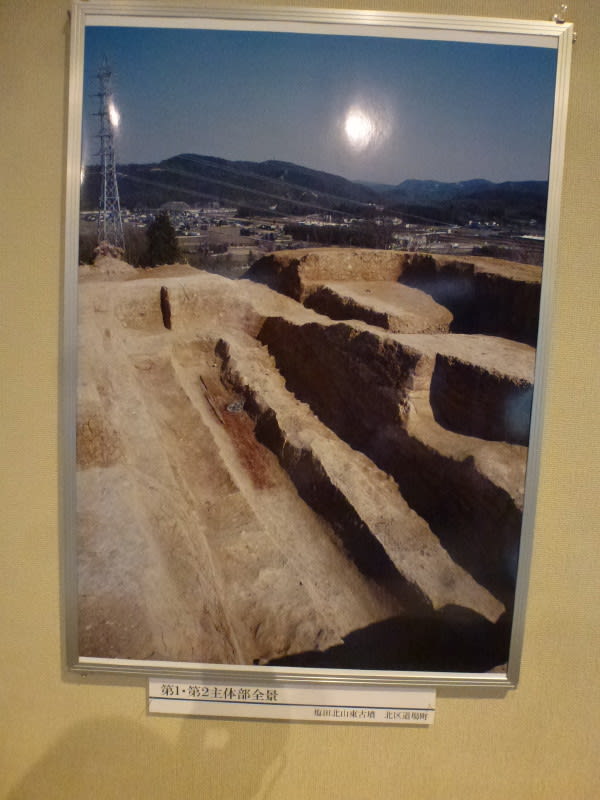

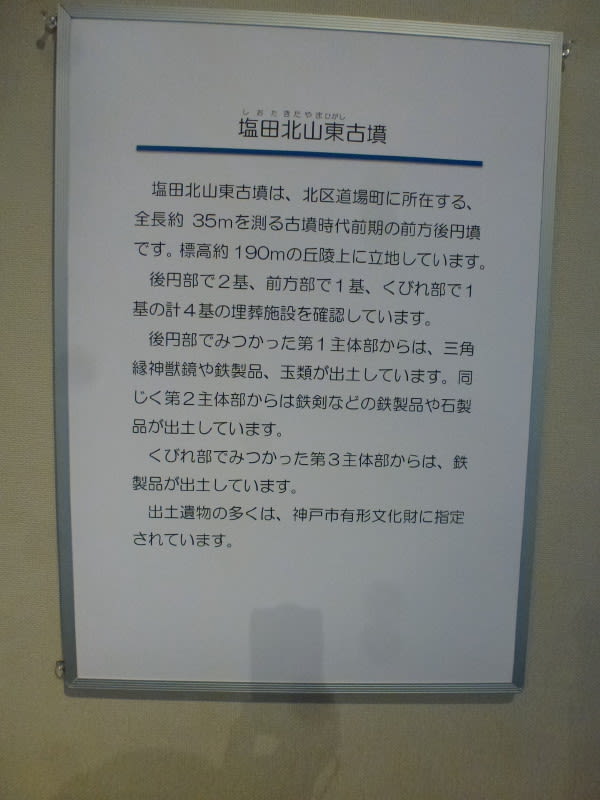

塩田北山東古墳の展示

上の写真は塩田北山東古墳からの出土品(①刀子、ヤリガンナ、鉄斧などの鉄製品

②鏡③管玉、ガラス玉)

上の写真は塩田北山東古墳の出土状況写真パネル。

上の写真は田北山東古墳の説明パネル。

埴輪棺

上の写真は舞子浜遺跡から出土の埴輪棺と人骨が入った状況写真パネル

-------------------------------------------------------------------

上の写真は展示室の遠景

上の2枚の写真はPR用リーフレット

以上で企画展の写真紹介は終わります。

バックヤード見学

上の写真はバックヤードに保管されている九州地方で出土の甕棺墓(かめかんぼ)

福岡市有田遺跡の出土品

甕棺墓は北部九州の埋葬方法で近畿地方では木棺墓や土壙墓(土坑墓)が

一般的な埋葬方法です。

殯(もがり)について

「殯(もがり)とは、日本の古代に行われていた葬儀儀礼で、死者を本葬する

までのかなり長い期間、棺に遺体を仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を

畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化

を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。

その棺を安置する場所をも指すことがある。殯の期間に遺体を安置した建物を

「殯宮」(「もがりのみや」、『万葉集』では「あらきのみや」)という。」

以上Wikipediaより

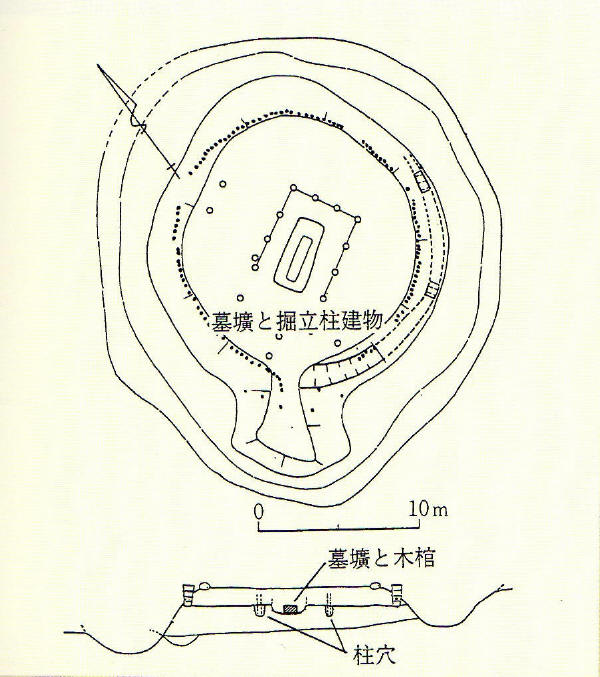

上の写真は神戸市住吉東1号墳 墳丘上の施設で殯屋の跡と考えられる遺構が

見つかっています。

この古墳は5世紀末頃の帆立貝形前方後円墳です。

墳丘中央の墓壙の上にあった南北5m×東西6.4mの柱穴が検出され切妻式の

建物があったことを示しています。

建物の北側には目隠しの塀、西側には祭壇と考えられる遺構が検出されて

います。

京都府の与謝野町下岡古墳でも柱穴ではなくくい打ち込み抗がみつかっており

神戸市の住吉東1号墳と同様の殯の施設があったと考えられます。

上記2例は殯と埋葬が同一場所で行われた例であるが殯と埋葬が別の場所で

行われるのが一般的であったようです。

日本書紀(6世紀後半)に殯に関する記載があります。

敏達、推古、舒明、孝徳、斉明、天智、天武天皇の葬儀に際し殯が執り行われた

ことが記録されています。

殯の期間で1番短いのは孝徳天皇の2か月、最も長いのは敏達天皇の5年8か月

魏志倭人伝には殯という文字はないが遺骸を葬るまでに「十余日」との記述があり

殯が行われていたと思われます。