昭和34年(1959年)、京都市交響楽団の初代常任指揮者カール・チェリウスが、同志社大学の教授山田忠男氏(1911-1987)に食ってかかるという事件が起こったそうです。

Carl Caelius, 1908-1984

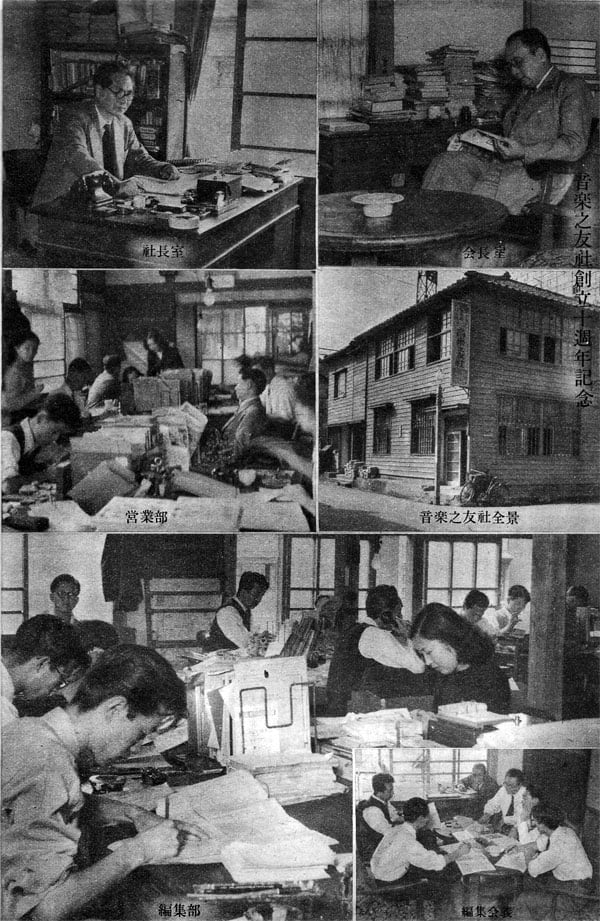

以下、音楽芸術昭和34年8月号からです。

「山田氏は同志社オーケストラを指導する、いわばアマチュア音楽家だが、朝比奈隆、吉村一夫、長広敏雄などと似たような立場で、ややアマチュアの色彩が濃いくらいの人。この人が新聞紙上に発表したチェリウス批判に、チェリウス氏の方がいきり立ってこれに反駁、山田氏をアマチュア・オーケストラの指揮者が何を言うかとばかりやっつけたもの。その論争の主旨はどうということもないが、この事件のなかに日本での外人音楽家の問題の縮図がみられるようで面白い。

1.チェリウスが来日当初は、大した指揮者だというので、神話的にまで褒めたたえた。

2.実際チェリウスの手で京都市交響楽団が面白いように伸びた。この期間に、「神話」を裏付けるようなチェリウスの実力が認識された。しかしそれは「神話」から「現実」へとそれを見る者の目は深まった。

3.ようやく、チェリウスの弱さが見えてきた。これはチェリウスに急に弱点が生まれたのではなく、初めは「神話」的に祭り上げていた人間(日本人の目)が冷静に、良い面も悪い面も見つめるようになってきた。

4.ところが、日本人の通弊で、今度は悪い面の方をより強く捉え始める。一方、この頃になって「チェリウスはドイツの一田舎の指揮者にすぎない」などという、変な評価基準を生み出そうとする人も現れてくる。

5.いままでの「神話」の祭壇から「ドイツの田舎町の成り上がり」まで引きずり下ろされて、チェリウス氏の方に大きな憤満が起こる。

6.その中には、もちろん外人の方の「日本蔑視」の感情も動く。

7.感情の激突となる。

何も京都だけのことではなさそうである。」

。。。山田氏、チェリウスによる記事等は読んでいないので詳しくはわかりませんが、お互いオトナ気ないような?

でも確かに当時の日本人の評論家による批評を読むと、西洋で生まれた音楽に対して謙虚さが不足しているのが気になります。そんな昔のことではなかったと思いますが、有名な来日指揮者がブルックナーに関するエラそうすぎる論述(ブルックナーの本質どうのこうのとか?)を日本の音楽雑誌で読んでビックリ、「もう少し日本人はブルックナーの音楽に謙虚になるべきだ」的な苦言を呈したそうです。

どっちにせよ、この記事は音楽に限らず、日本人の性質を良くも悪しくも言い当てているのでは?

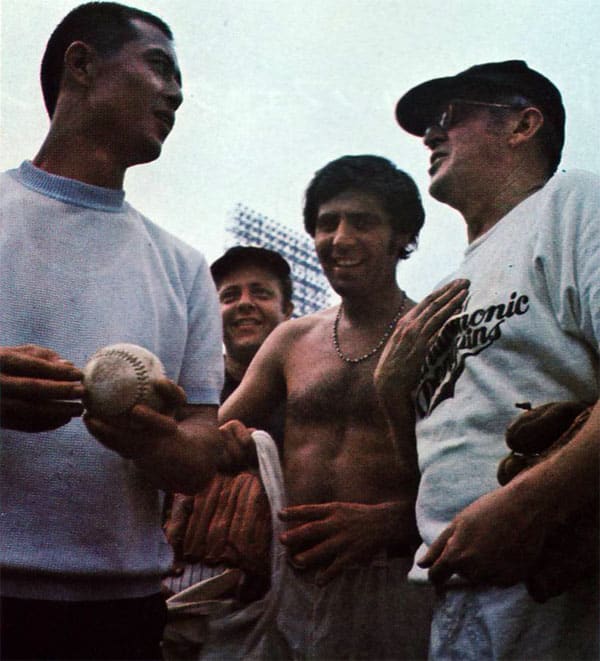

↑ チェリウスと京響(写真は2枚ともWikipediaより)

↑ チェリウスを送る京響特別演奏会。1961年6月9日(金)、大阪毎日ホール。モーツァルトのピアノ協奏曲K453を弾く柳原渥子。(音楽の友昭和36年8月号)

(追記)『音楽の友』昭和36年7月号に「さようならチェリウスさん」というインタビュー記事がありました。要約します。

「何てダラシのない集団だろう。さて練習をはじめるときになって、欠席や遅刻の楽員が多すぎる。病欠はしかたないとして、アルバイトに出かけて、いない楽員がたくさんいるのには、すっかり驚いた。しかし、これも、現在の日本の楽員の生活を知らされてみれば、やむを得ないことかもしれないとは思ったが、こんなことではすぐれたオーケストラや立派な音楽が育つはずがない」と京響が生まれる前に客演した日本のオーケストラ(東京交響楽団、関西交響楽団、東京フィルハーモニー、大阪放送交響楽団など)に痛感した彼は京響に着手するとき4つの着眼点を置いた。

1.固定されたメンバーを確保し、エキストラは使わない。

2.小編成の堅固な基礎から漸次拡大化を計る。

3.練習量の充実。

4.以上のことが妨げられずに実施できるために、経済的諸条件を確立する。

これらのやりかたが「ドイツ式」と言われ、彼の一徹さが傲慢だといわれ、少しつけあがっているなどと批難されたこともあった。

一番悲しかったのは、安部幸明「交響曲」を指揮したとき、アンコールに応えて、作曲者の安部氏にバトンを渡して、一部を再演してもらった。【普通、作曲者に再演してもらうか~!?】そのときの新聞評で、作曲者の指揮は納得できたが、チェリウスの指揮はデタラメ、と書かれたこと。彼は批評には敏感で、自分に関するものは、もれなく訳してもらって読んでいるし、したがって反撥もしばしば。「対談したときにはお互いに確かめあえるけれども、活字の場合は片道通行だから、慎重の上にも慎重を期し、すくなくとも事実を誤認するようなことは、断じてないように」と力説する。

「働き盛りの46歳から53歳までを日本に過ごして、いささかの悔いもない。それどころか、ほんとうに日本へ来て良かったと思う」と実感を込めるチェリウス氏はさらに、こう語る。

「京響は、まだ一人歩きをはじめたばかりの子供であり、京都のこのすぐれた文化的環境と京都市民の芸術への愛情と理解の中で立派に成長することを信じるが、後任者には、練習や組織に充分な正しい理解があり、頑健な身体と豊かな人間性を持ち、決断力に富んだ指揮者を目標に、当局と諸条件を協議しながら人選を進めた」。だが、既に決定したハンス・ヨアヒム・カウフマン(Hans Joachim Kauffmann, 1926-2008)の指揮を、チェリウス氏はきいたことがないらしい。

「いざ帰国するとなると、わが子のように思ってきた京響と、それから音楽短大(京都市立音楽短期大学)にも愛惜の情は尽きないし、感傷に追い込まれる」という彼だが、故国でさびしく留守番をする84歳のお母さんのことのほうが、もっと彼の心を痛める。

。。。チェリウスさん、京響にとって、そして日本の楽壇にとっても大恩人じゃないですか!