近所に椿の紅唐子が咲いていました。

木瓜の花

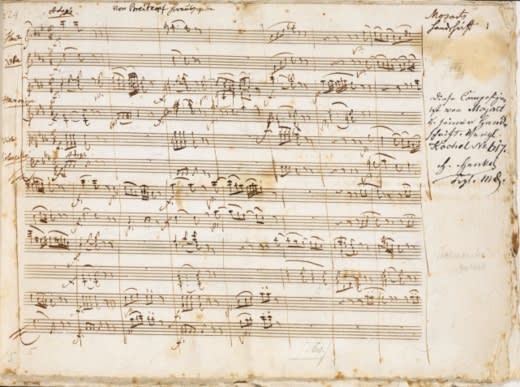

郵便局から6月エスカルの発表会で演奏する曲の伴奏譜を送りました。

阪南市文化センター サラダホール

で(入場料が1ドゥカートだったことにちなんで「ドゥカーテン・コンツェルト」と呼ばれた)一連の室内楽の演奏会を行ないました。

とボルボーネ家の宮廷のために御前演奏を披露しました。

出版されています。

木瓜の花

郵便局から6月エスカルの発表会で演奏する曲の伴奏譜を送りました。

またしてもブリジアルディの「ローエングリン幻想曲」

今度は安達萌さんのピアノてす。

楽しみにしています。

おっと!その前に3月9日(日)ギターの川原久美子さんと西宮ギター練習会で演奏。それから3月31日(日)阪南ギタークラブ 第7回発表会に出ます。

阪南市文化センター サラダホール

11:45開場 12:15開演

第三部にギター前田恵理さんと出ます。

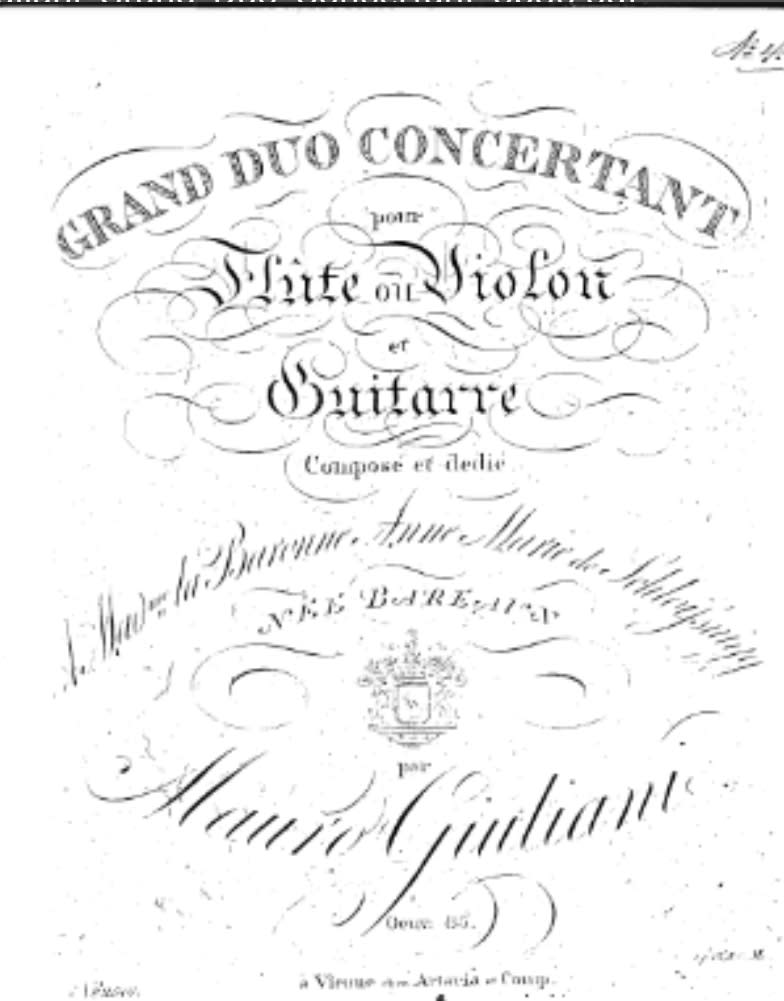

曲は「ジュリアーニの協奏的大二重奏曲op.85」

むかしむかしにやったことがありますが、もう忘れてます。

練習しなくっちゃ。

川原さんとも同じ曲。

川原さんとやってなかったのが不思議な位有名曲です。

それから

前田さんと合わすのは初めてなので楽しみです。

マウロ・パンタレーオ・ジュリアーニ( 1781 - 1829年)ナポリ王国ビッジェーリオ生まれ、ナポリ王国ナポリ没

ウィーンで活躍したナポリ王国のギタリスト・作曲家。19世紀初頭におけるクラシック・ギターのヴィルトゥオーゾの一人とされています。

早くから兄ニコラスとともにバルレッタに移り、その地を学習の拠点としました。

初めはチェロの指導を受け、ヴァイオリンも学んでいました。

その後ギターに没頭するようになり、わずかな期間で非常に熟練したギター奏者に成長しました。

マリア・ジュゼッペ・デル・モナコと結婚し、息子ミケーレ(1801年 バルレッタ - ?)とガエターノ(1803年〜?)の2人の子どもを授かります。

その後は一時期ボローニャやトリエステに滞在していました。

1806年の夏、チェロやギター、対位法の学習を済ませると、家族を残したままウィーンに出向きます。

ウィーンでヴィルムート嬢(Fräulein Willmuth)という女性と関係を結び、1807年にはマリアをもうけ、1813年エミリアをもうけました。

ウィーンでは、古典派の器楽曲の様式に通じるようになり、1807年には古典派様式による自作の出版に取り掛かります。

ヨーロッパ全土に演奏旅行に乗り出し、行く先々で、その超絶技巧や音楽的な趣味が称賛されました。大成功をおさめて音楽界の名士となり、19世紀初頭のウィーンで活躍した演奏家や作曲家のなかでも、最高の一人に数えられました。

ジュリアーニは、西洋音楽の状況において、ギターの新たな役割を洗練させた音楽家です。

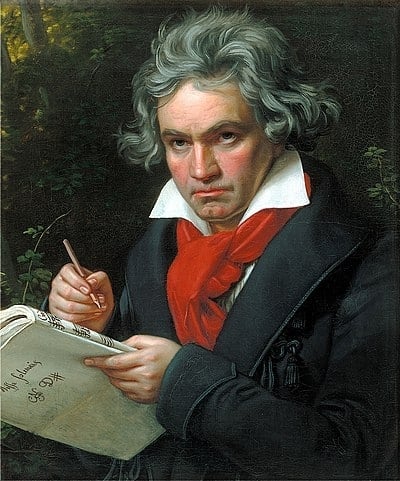

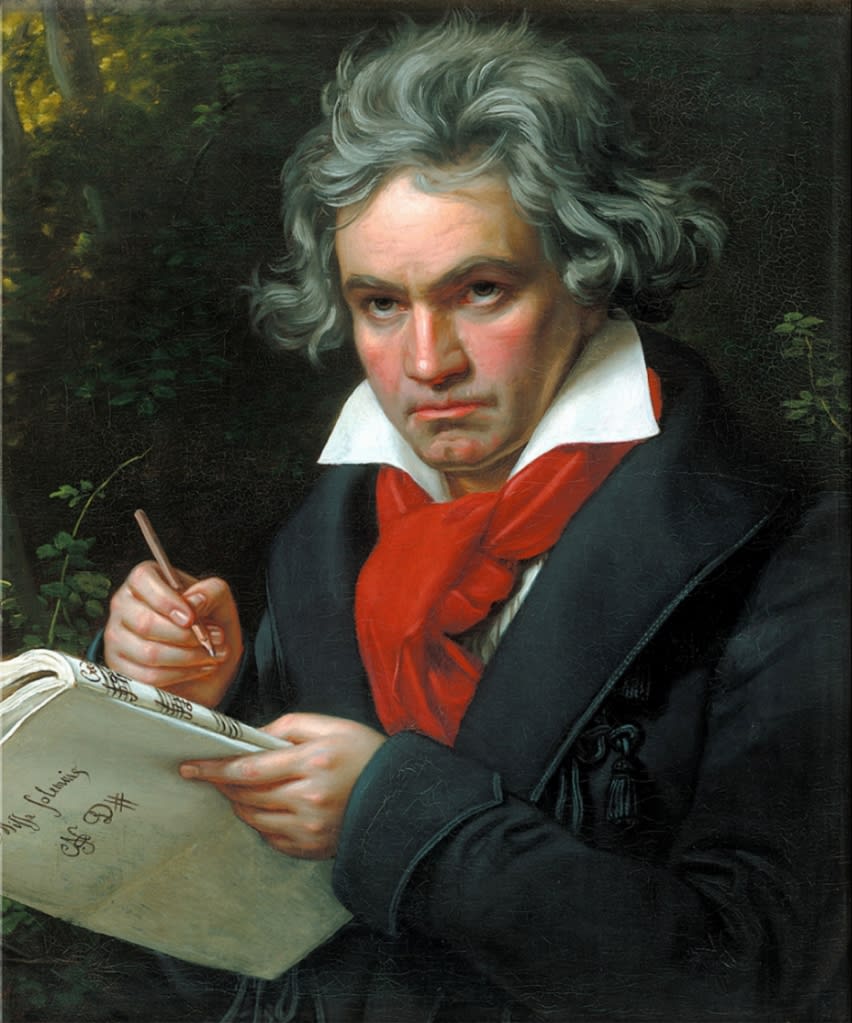

オーストリア帝国の上流社会や、ベートーヴェンやロッシーニのような著名な作曲家にも知られるようになり、ウィーンで最も活動的な演奏家と共演しました。

1815年にピアニストのヨハン・ネポムク・フンメル(その後はイグナツ・モシェレス)、ヴァイオリニストのヨーゼフ・マイゼーダー、チェリストのメルクとともに、シェーンブルン宮殿

の植物園

で(入場料が1ドゥカートだったことにちなんで「ドゥカーテン・コンツェルト」と呼ばれた)一連の室内楽の演奏会を行ないました。

ジュリアーニはこれに出演したことで、ウィーンで名声を馳せました。

同じく1815年には、ウィーンの帝国議会の名士たちのための公式の演奏家となりました。

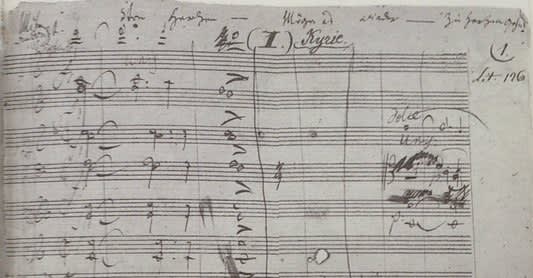

また、1813年12月8日には、ベートーヴェンの《交響曲 第7番》の初演にも(おそらくチェリストとして)参加しています。

ウィーンでは、作曲家としてはささやかながら成功しました。

ジュリアーニは、楽譜出版社アルタリア(1770年ウィーンに創立した出版社)と提携していて、ジュリアーニのギター曲の大部分を出版しました。

その他の地域ではあらゆる出版社と取り引きし、自作をヨーロッパ各地に広めました。

また、ギター教師としても名声を得て、ボブロヴィッチやホレツキーら、数々の門人を輩出しました。

1819年に、主に経済的な理由から、ウィーンを後にします(財産や預貯金は、債権者への返済のために差し押さえられていました)。

イタリアに戻ると、トリエステやヴェネツィアで過ごし、ついにローマに落ち着きました。

ローマでは大して成功せず、わずかな作品を出版し、1度きりの演奏会を開いただけでした。

この間、1813年生まれの娘エミリアは、1821年から1826年まで腹違いの姉妹マリアとともに、1823年7月、重病の父親を見舞いに、たびたびナポリを訪ねています。

両シチリア王国の都では、ジュリアーニの評価が好転し、地方の出版社によって、その他のギター曲を出版することができました。

1826年には、ポルティチにてフランチェスコ1世

とボルボーネ家の宮廷のために御前演奏を披露しました。

この頃がジュリアーニのナポリ時代であり、同じく巧みなギター奏者に成長した娘エミリアとしばしば共演するようになりました。

1828年の末までに体を壊し、1829年5月8日にナポリで生涯を閉じました。ジュリアーニの訃報は、ナポリの音楽界に大きな驚きを与えたといわれています。

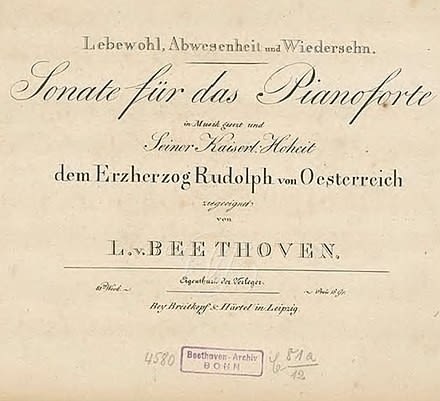

協奏的大二重奏曲op85は1817年アリタリア社から

出版されています。