庭に植えたラナンキュラスが咲いています。花期を見ると11月〜12月なのでもう終わりかと思いましたが、元気です。

から、1200年フランスのルイ8世と結婚しました。

ルイ9世とブランシュの戴冠

ブランシュはルイ9世の治世を支え、政敵を倒し、言葉巧みに味方に引き入れ反対派の貴族を崩壊させ、1248年第7回十字軍が始まると再び摂政に戻り政権を摂りました。

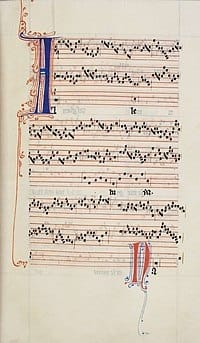

モノフォニー(単声)や二声だった作品をポリフォニーにしました。

《かしらたちは集いて》や《地上のすべての国々は》など四声の作品が残っています。

アレルヤ、ほまれあるマリアの誕生

「オルガヌム大全」に残されていますがペロタン本人についてはあまりわかってはいません。

ラナンキュラスはラテン語で小さなカエルと言う意味だそうです。

花ではなく、葉がカエルの手に似ているからついた名前だそうです。

ルイ9世が十字軍のエルサレム奪還に行った際、母が好きな花だったので持ち帰ってプレゼントした。ことから名声とか名誉という花言葉がついています。

それが史実かどうかはわかりませんが…。

ルイ9世の母ブランシュ ド カスティーヨ(1188-1252年)はカスティーリャ王国

から、1200年フランスのルイ8世と結婚しました。

1216年イングランドのジョン王が亡くなるとルイ8世が継承権を主張し、ブランシュが艦隊を指揮してイングランドを攻めました。

二人の祖母アリエノール ダキテーヌはイギリス王太后で彼女の意向で結婚したからです。

この時は負けて引き下がりました。

ルイ8世は1226年亡くなります。

後を継いだルイ9世12歳。

ブランシュは摂政として実権を握ります。

ルイ9世とブランシュの戴冠

ルイ9世は父から十字軍遠征も引継ぎ、1229年終結まで戦います。

ブランシュはルイ9世の治世を支え、政敵を倒し、言葉巧みに味方に引き入れ反対派の貴族を崩壊させ、1248年第7回十字軍が始まると再び摂政に戻り政権を摂りました。

1252年に亡くなるまで実権を握っていました。

結婚したルイ9世が妻と会うのをブランシュが嫌がったために、部屋の裏に通路を作らせてそこで会ったとか…。

ホントかな?

6男5女も子どもをもうけています。

女が強いとあれこれ言われがち…。

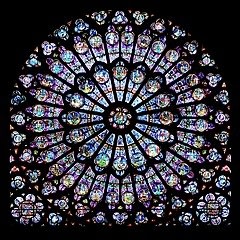

この頃の音楽はノートルダム楽派。

ノートルダム寺院でルイ9世も戴冠式をしましたが、そこで作られ、演奏された音楽から、2声で作られていた音楽が4声になり、一躍豪華に複雑になりました。

その中心にいたのがペロタン 仏語 ペロテイヌス ラテン語(1165-1230年)です。

モノフォニー(単声)や二声だった作品をポリフォニーにしました。

《かしらたちは集いて》や《地上のすべての国々は》など四声の作品が残っています。

アレルヤ、ほまれあるマリアの誕生

「オルガヌム大全」に残されていますがペロタン本人についてはあまりわかってはいません。

【レスポンスム】地のすべての果ては私たちの神の救いを見た。地上全体よ,神に向かって歓呼せよ。

【独唱句】主は御自らの (お与えになる) 救いを知られるものとなさった。諸々の民の見ている前で,彼は御自らの正義を啓示なさった。