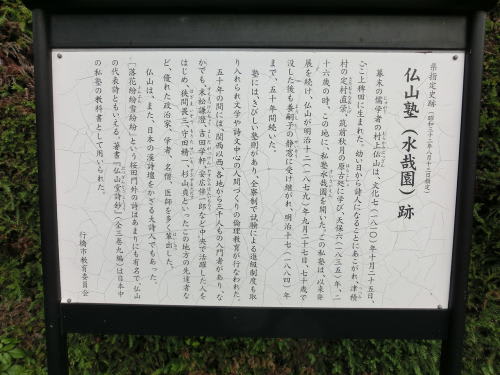

村上仏山の私塾 「 水哉園 」

初代川と鋤迫川が合流して長峡川となる行橋市上稗田。

そこに、かつて儒学者・村上仏山が開いた私塾 「 水哉園 」 があった。

水哉園は、天保6(1835)年に、儒学者・村上仏山(むらかみぶつざん)が開いた私塾である。

村上仏山 ( 諱は剛 ) は、文化7年 ( 1810 ) 年、上稗田に生まれた。

仏山は号で、近くのホトギ山に由来する。

9歳の時、津積村大島八幡神社の神官・定村直栄 ( さだむらなおしげ ) に漢学を学び、

12歳のころには 「 唐詩選 」 を暗記し、漢詩への強い憧れをもつようになった。

15歳で故郷を離れ、筑前秋月にある原古処の 「 古処山堂 」 に入門する。

古処が急逝したため、生涯第一の師と慕った白圭のもとで学ぶ。

その後、京都の貫名海屋や博多の亀井昭陽などを訪ね、諸国を歴訪する。

天保6年 ( 1835年 ) 、26歳の時にこの塾を開いた。

塾名は、孟子の仲尼亟しばしば水を称して曰く、水なる哉かな水なる哉かなと。

何をか水に取れる。孟子曰く、原泉は混混として昼夜を舎おかず。

科あなを盈みたして後に進み、四海に放いたる。

本もと有る者は是かくの如ごとし。是これ之を取るのみ)」。

孟子の説明によれば、 「 水哉 」 とは、たゆみのない持続的な学問研究の姿勢を、

常に流れて止まない水に喩えたものと言える 「 水哉水哉 」 から採ったもので、

塾には、厳しい塾則があり、全寮制で試験による進級制度も取り入れられ

文学や詩文中心の人間づくりの倫理教育が行われた。

明治12年(1879)年、仏山が70歳で没した後も、養嗣子の静窓(せいそう)に受け継がれ、

明治17(1884)年まで、50年間続いた。

その間には、関西以西から3000人もの入門者があり、

なかでも末松謙澄 ( すえまつけんちょう ) 、吉田学軒 ( よしだがっけん ) 、

安弘伴一郎 ( やすひろばんいちろう ) など中央で活躍した人をはじめ、

狭間畏三 ( はざまいぞう ) 、守田精一 ( もりたせいいち ) 、杉山貞といった

この地方の先達者など、優れた政治家、学者、名僧、医師を多く輩出した。

仏山は、日本の漢詩壇をかざる大詩人でもあり、

1860年 ( 万延元年 ) 3月3日、井伊直弼大老が水戸藩士に暗殺された

桜田門外の変を詠んだ、 「 落下粉々、雪粉々・・・ 」 の漢詩を納めた

『仏山堂詩鈔(ぶつざんどうししょう)』(全三編九冊)は、日本中の私塾の教科書として用いられた。

塾舎跡の一隅には、仏山ゆかりの資料 ( 県指定文化財 ) を収める仏山堂文庫が建てられている。