井嶋ナギ先生の「色っぽいキモノ」講座も4回目。

残すところあと一回になりました。

ずっと行きたいこの講座、ずっと続けてほしいこんな講座。

さて、今回の講義は「娘と妻」です。

うーん、「色っぽい」からは一番遠い~~?

今回はですね、日本髪を詳しく教えていただきましたが、とてもここでは説明できないのでパス。

江戸時代のお嬢様といえば、映画やドラマではおっとりしているとのイメージが強いのですが、実はいいうちのお嬢様方、その日々は結構ハード。

三味線にお琴、お習字に生け花、茶の湯、和歌などもお勉強していたようです。

その理由は、先の「御殿女中」にも触れましたが、今の家よりいいおうちにお嫁に行くための花嫁修業。

そういえば、学校を卒業したあとも、「お仕事は?」「はい、花嫁修業中でございます」なんて会話も、耳にした覚えがあります。(いつの時代だ? はい、昭和でございます)

江戸時代のお嬢様がたは、上昇志向も強かったんですね。

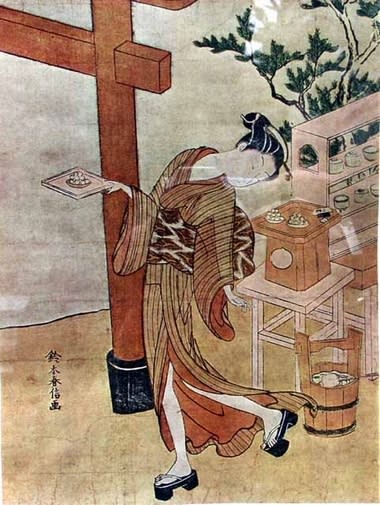

これがお仙ちゃん。

それで思い出したけど、先の「江戸の美人、移り変わり」の「原田知世ちゃん似」?の笠森屋のお仙。

彼女は、美貌が話題になり、武士の家にお嫁に行ったそうです。

それも「御庭番という当時のスパイみたいな役目をしていた家柄の人のところ」とこれはナビ先生情報。

水茶屋の娘が武家にお嫁に行くときには、まずほかの武士の家に養子になり、それからお嫁入り。

身分制度にも抜け道はありますね。

シアワセな生涯を送ったのかな。

もう一つ「ふーん」と思ったのは、長襦袢。

これはもともと遊女のお仕事着です。

ゆえに普通の人は着なかったそうですが、江戸も後期の1800年代文化文政の頃になると、ようやく着用するようになったとか。

それまでは御殿女中も一般女性も半襦袢に裾除けだけ。

これって、今と逆?

フォーマルに半襦袢など着用しませんものね。

一般女性もこの頃になって、ようやく「色っぽいキモノ」に目覚めたのかな。

長襦袢=お仕事着。

確かに、あの派手さ、色っぽさは、初めて見たときびっくりしました。

「上に着るきものよりきれいだわあ」「きものより襦袢着たい」と子供心に思ったものでした。

あの色合いって、今のアンティークきものに通じるものありますね。

というわけで、四回目の講座は終わったのであります。

きものコーディは次にアップさせてください。

関連記事

襦袢が決め手の

励みになります。

応援ポチ嬉しいです。