日本列島は北からの高気圧に覆われ、東日本、北日本を中心に再び気温が下がってきました。昨日、甲府地方気象台から富士山初冠雪の発表がありました。実は9月7日に続いて今年2回目の初冠雪宣言となったのです。まずは今朝の富士山ライブカメラの映像(河口湖)を引用します。

こちらは小山町須走からの映像

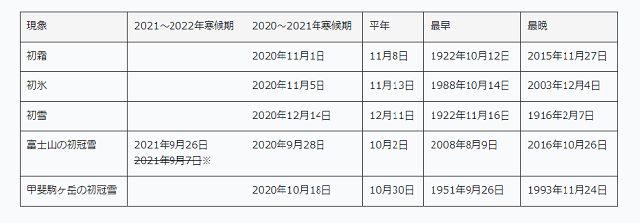

本栖湖からの映像でもうっすらと冠雪が確認されました。平年よりも6日、昨年より2日早い初冠雪です。

ところで甲府地方気象台の発表情報を見ると、9月7日に初冠雪が発表され、22日に取り消されています。そして昨日26日再度発表となっています。

初冠雪が取り消されるのは非常に珍しいので、本記事でも紹介しておきます。

富士山の初冠雪は、「山頂付近の気温が、その年の1日の平均気温が最高となって以降、初めて冠雪が認められた日」と定義されています。そこで富士山頂の気象観測記録(気象庁HP)を見ると、7日に初冠雪を観測した後、20日に日平均気温10.3℃と、この時期にしては異常に高い気温を記録しました。7日の初冠雪宣言は8月4日に観測した9.2℃を最高と位置付けているため、それを超える気温が9月20日に出現したことから22日に初冠雪取り消しの発表がありました。その後26日に再び冠雪を確認したことから、再度の初冠雪宣言となったのです。参考までに20日の日最高気温15.7℃は9月の歴代4位、日最低気温6.8℃は9月の歴代10位の高温記録となっています。

前回の9月7日に初冠雪が報道されている朝日新聞の記事を紹介しておきます。

本州南海上の台風16号は猛烈な勢力に発達し、今後北東に進路を変えて本州の南から東海上を北上する予想です。もし本州上陸となれば台風の東側を中心に甚大な被害が予想されただけに一安心です。もしそのコースをたどると、暖気が北上して富士山頂の日平均気温がさらに更新され、初冠雪の再度取り消しと再々宣言ということもあり得ました。もうその可能性は低くなったようです。