昨日の午後、少し長い休憩時間を利用して、行方市玉造町の手奪橋を見てきました。1月20日に小美玉市の手接神社を訪れた際に手奪橋の存在を知り、本ブログでも二つ前の記事で紹介しました。

手奪橋は手接神社がある小美玉市与沢の茨城空港南交差点から5kmほど離れています。県道116号線が梶無川にかかる橋ですが、表示が目立たないので、うっかり通りぎてしまいました。橋の先に駐車スペースがあるので、そこに車を停めて戻ります。

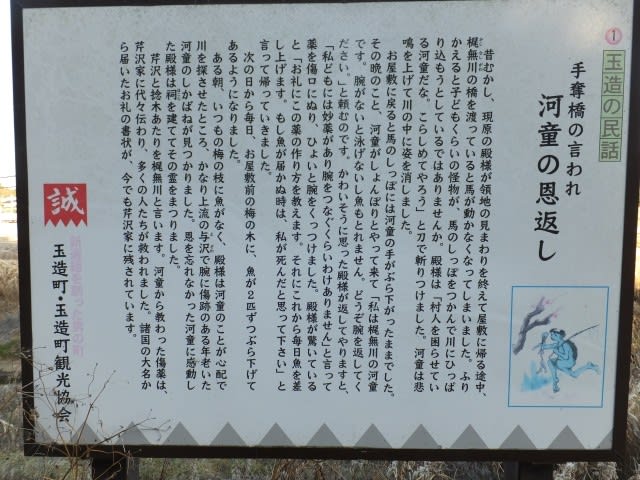

河童の恩返しの案内版がありました。

昔むかし、現原の殿様が領地の見まわりを終えて、梶無川の橋を渡っていると子どもくらいの怪物が、馬のしっぽをつかんで川にひっぱり込もうとしているではありませんか。殿様は「村人を困らせている河童だな。こらしめてやろう」と刀で斬りつけました。河童は悲鳴を上げて川の中に姿を消しました。

お屋敷に戻ると馬のしっぽには河童の手がぶら下がったままでした。その晩のこと、河童がしょんぼりとやって来て、「私は梶無川の河童です。腕がないと泳げないし魚もとれません。どうぞ腕を返してください。」と頼むのです。

かわいそうに思った殿様が返してやりますと、「私どもには妙薬があり腕をつなぐくらいわけありません」と言って、薬を傷口にぬり、ひょいと腕をくっつけました。殿様が驚いていると「お礼にこの薬の作り方を教えます。それにこれから毎日魚を差し上げます。もし魚が届かぬ時は、私が死んだと思ってください」と言って帰っていきました。

次の日から毎日、お屋敷の前の梅の木に、魚が2匹ずつぶら下げてあるようになりました。

ある朝、いつもの梅の枝に魚がなく、殿様は河童のことが心配で川を探させたところ、かなり上流の与沢で腕に傷跡のある年老いた河童のしかばねが見つかりました。恩を忘れなかった河童に感動した殿様は祠を建ててその霊をまつりました。

芹沢と捻木あたりを梶無川と言います。河童から教わった傷薬は、芹沢家に代々伝わり、多くの人たちが救われました。諸国の大名から届いたお礼の書状が、今でも芹沢家に残されています。

民話に登場する殿様は、新撰組で活躍した芹沢鴨の芹沢家の先祖と言われているようです。新選組を創った男の町、玉造町をさりげなく宣伝しています。

近くには河童の由来が彫られた銅板? 馬のしっぽを引っ張る河童が可愛いです。手奪橋は "テバイバシ" と呼んでいたようです。

橋の4隅には河童の像が置かれています

どの河童も座禅を組んた姿です

橋の欄干にも河童の姿

楽しそうに魚を捕る姿

最後に、手奪橋と手接神社の場所を紹介しておきます。2つ前の記事で紹介した手接神社は茨城空港から羽生へ向かう途中の梶無川源流付近に位置します。手奪橋は手接神社から梶無川を5kmほど下った場所です。手奪橋は行方市、手接神社は小美玉市、霞ヶ浦大橋の西側は、かすみがうら市と、3つの市が隣接するエリアです。