◎◎ ふたご座流星群が極大(2020年12月)

🌠🌠🌃 条件が良く、たくさんの流星を見られそう

🌠 2020年のふたご座流星群の活動(注1)は、12月14日10時頃に極大(注2)を迎えると予想されています。今年は、極大が日本で観察しやすい時間帯に比較的近い上、15日が新月のため月明かりの影響もなく、かなり良い条件で観察できます。

🌃🌠 流星が最も多く現れそうなのは、13日の夜から14日の明け方にかけてです。日付が14日に変わる頃、空の暗い場所で観察すれば、最大で1時間あたり55個前後の流星が見られると予想されます(注3)。また、12日の夜、14日の夜も、最大で1時間あたり20個を超える流星が出現すると考えられます。いずれの夜も流星は、20時頃から現れ始め、本格的な出現は22時頃からで、夜半を過ぎた頃に数が最も多くなり、薄明が始まるまで流星の出現が続くでしょう。

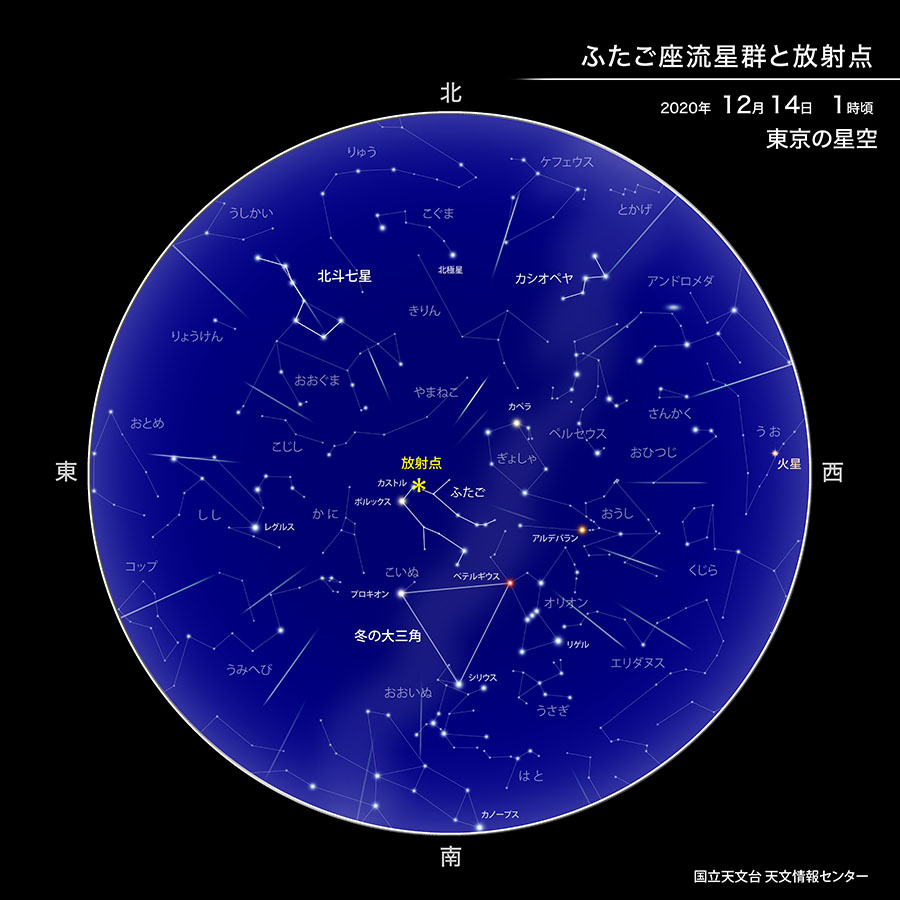

🌠 流星は、放射点(注4)を中心に放射状に出現します。流星は放射点の方向だけに現れるのではなく、空全体に現れます。いつどこに出現するかは分かりませんので、なるべく空の広い範囲を見渡すようにしましょう。また、目が屋外の暗さに慣れるまで、最低でも15分ほどは観察を続けると良いでしょう。レジャーシートを敷いて地面に寝転ぶなどすると、楽に観察できます。大変寒い季節ですので、寒さ対策をしっかり行ってください。事故に遭わないように十分注意し、マナーを守って観察をしてください。

- (注1)「流星群が活動する」とは、その流星群に属する流星が出現することをいいます。また、「流星群の活動が活発になる」とは、その流星群に属する流星の数が多くなることです。 本文へ戻る

- (注2)流星群の「極大」とは、流星群自体の活動が最も活発になること、またはその時期をいいます。ある場所で見える流星の数には、流星群自体の活動の活発さだけでなく、その場所での放射点の高度や月明かりなども影響します。そのため、極大の日時と、それぞれの場所で多くの流星が見える日時とは、必ずしも一致しません。 本文へ戻る

- (注3)街明かりの中で観察したり、極大ではない時期に観察したりした場合には、見ることのできる流星の数は何分の1かに減ってしまうことがあります。一方、視力の良い人や、流星観測の熟練者が観察した場合には、2倍以上の数の流星を観察できることがあります。 本文へ戻る

- (注4)「放射点」とは、流星群の流星が、そこから放射状に出現するように見える点です。流星は放射点から離れた位置で光り始め、放射点とは反対の方向に移動して消えます。流星の数は放射点の高度が高いほど多くなり、逆に低いほど少なくなります。放射点が地平線の下にある時間帯には流星の出現は期待できません。また、放射点は概念上のものですので、目で見てそこに何かが見えるわけではありません。 本文へ戻る

(参照)

- ふたご座流星群:ふたご座流星群についての詳しい解説です。

- 流星群:流星群とはどのようなものかを解説しています。

- 流星群の観察方法:流星群の一般的な観察方法について解説しています。

- 暦計算室ウェブサイト:国立天文台暦計算室の「こよみの計算」では、各地の日の出入り、月の出入り、月齢などを調べることができます。代表的な都市での惑星や月の見え方は、「今日のほしぞら」で調べることができます。

コラム

天文学の現場から

国立天文台准教授

ふたご座流星群のもとにとなる塵(ちり)をまき散らしたのは、小惑星フェートンです。2017年のレーダーによる観測では、フェートンのおおよその形や自転周期が求められました。さらに2019年には、フェートンが恒星の光を遮る掩蔽(えんぺい)が観測され、その直径や形を詳しく探ることができました。