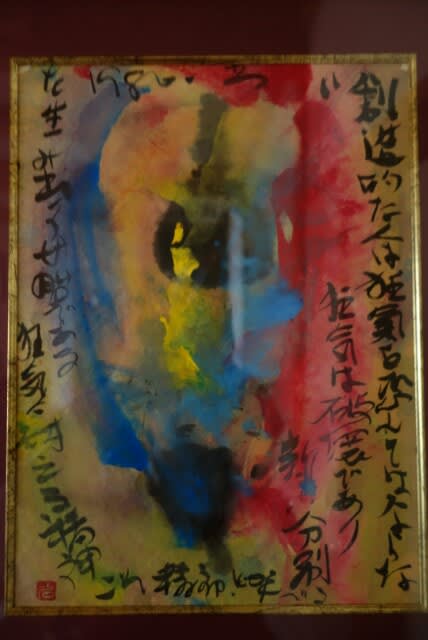

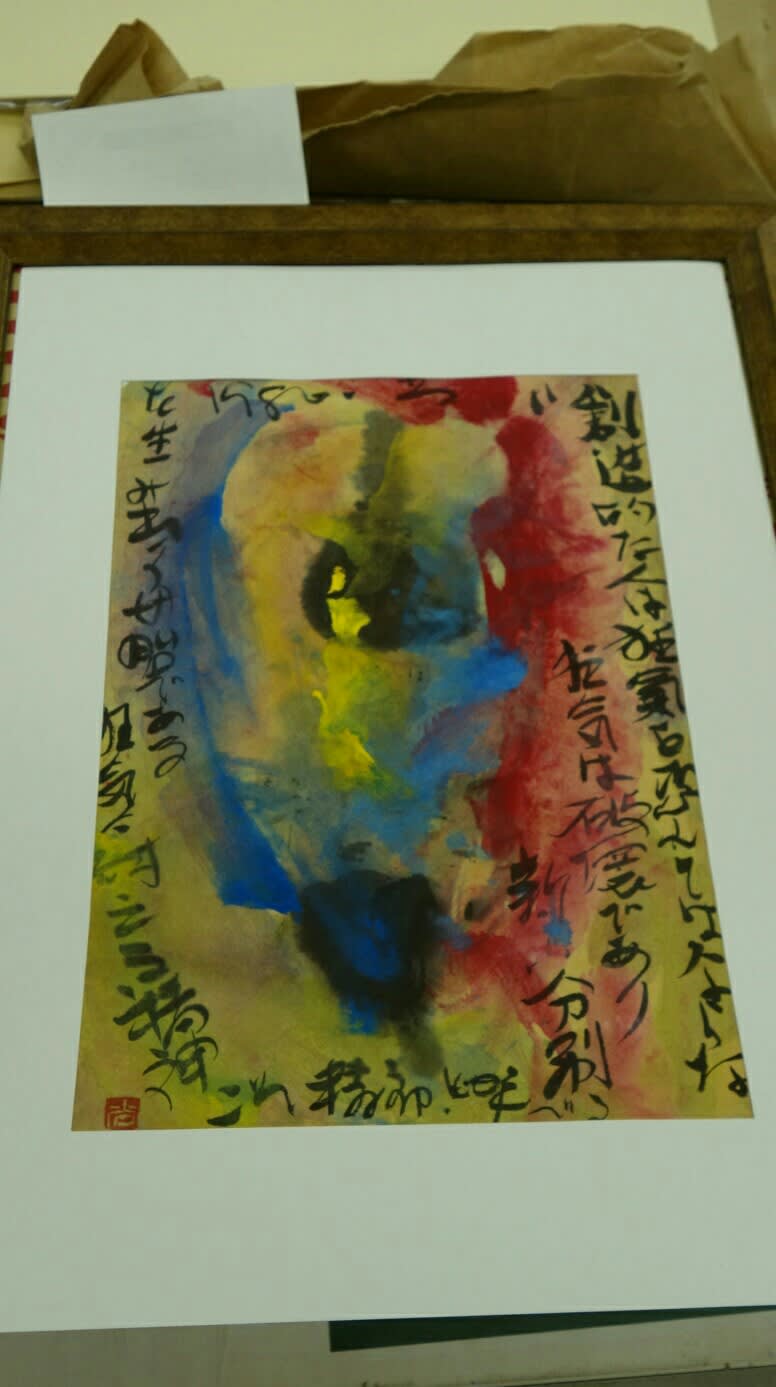

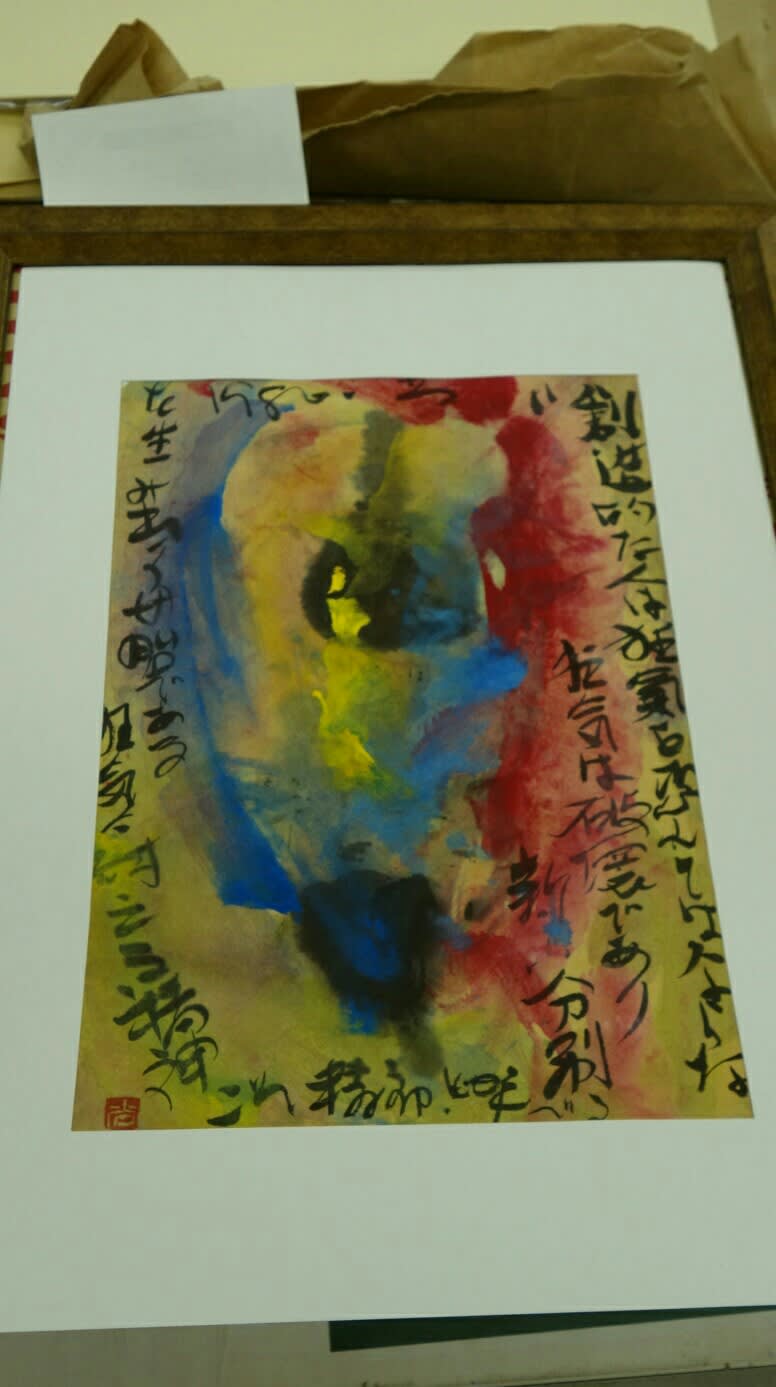

創造的な人は狂気を恐れてはならない 狂気は破壊であり 新しい分別を生み出す母胎である 狂気に耐える精神こそ精神と呼べる

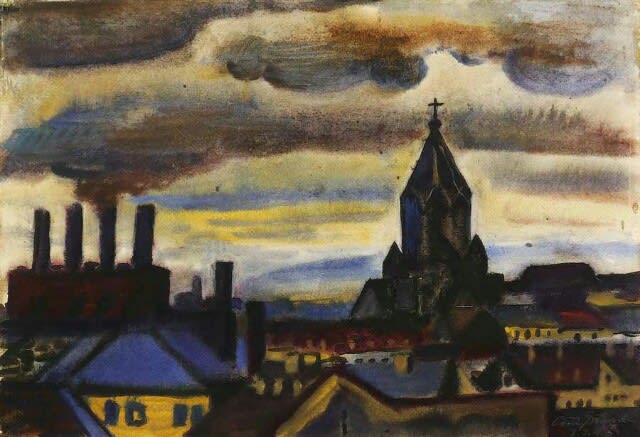

東尚彦という現役の画家と出会ったのは、ドレスデンでのクルト・クヴェルナーのときと同じく、偶然であり、運命である。

たまたま、奈良県でのコーラス指導に向かうのに、30分ばかりの空き時間ができ、退屈しのぎに心斎橋筋のNという老舗古書店に立ち寄ったのだ。

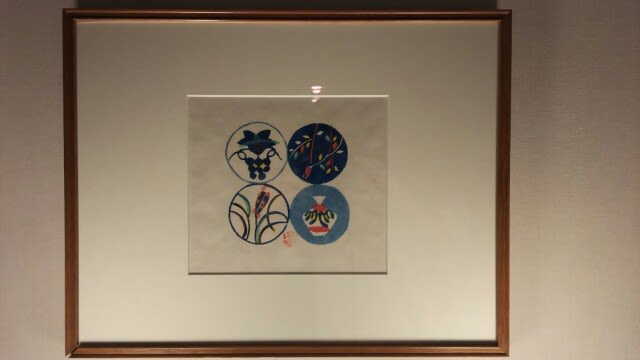

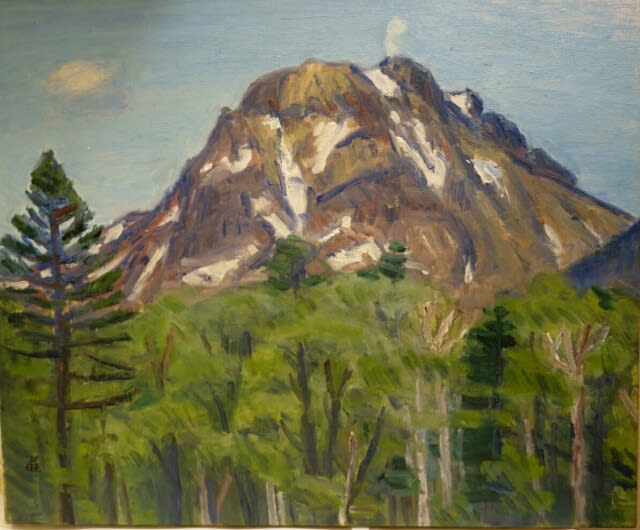

壁に掛けられた、この二点の作品と対面した途端、わたしの心の真ん中にひとつの波紋が生まれた。その文様がぐんぐん大きくなり、全身全霊に行き渡るのに時間は要らなかった。

東尚彦という名前を見るのもはじめてであったが、その作品を支える巌のような意志は何処かクヴェルナーや中川一政を思わせた。しかし、我が心にもっとも訴えたものは"狂気"であろう。

わたしがレコードを蒐集するとき、執筆をするとき、コーラス指導をするとき、本番指揮をするとき、すべては狂気の裏付けがあり、聖なる天啓とともに何かに突き動かされる衝動がある。

写真は額装前のもの。

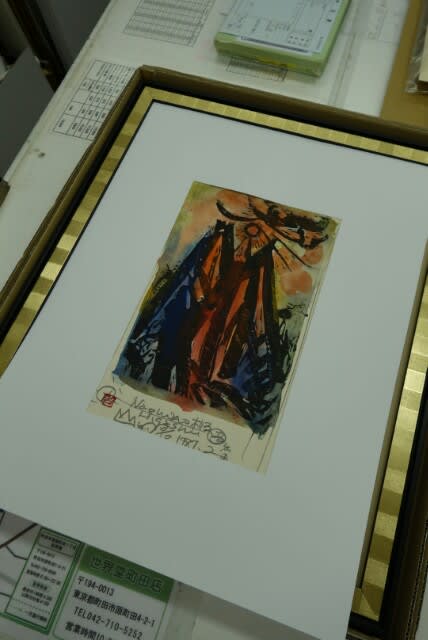

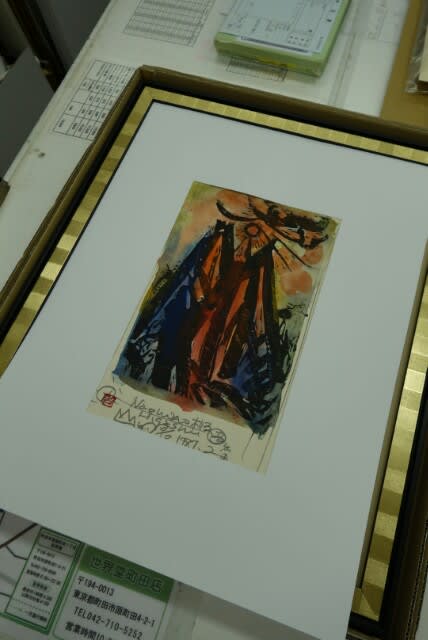

作品に内在する狂気に鼓舞され、今回は額とマット選びを少しだけ冒険した。無難な額装だと狂気に蓋をするような気がしたからである。

ただし、わたしは色彩にはド素人なので、大失敗している可能性もある。

それも含め、来週の出来上がりが楽しみだ。

なお、店によれば、二点とも「肉筆画」とあったが、下の山の作品は版画のように見える。