24日土曜日の夕は、東京芸術劇場にてシモーネ・ヤング指揮読売日本交響楽団によるリヒャルト・シュトラウス「アルプス交響曲」を聴いた。

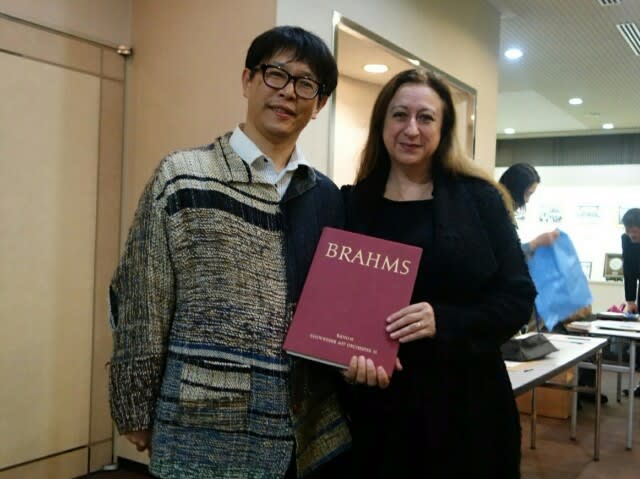

シモーネ・ヤングさんとは、昨年の大阪フィル定期でブラームス「運命の歌」で共演した折(写真)のオーケストラ・リハーサル、合唱リハーサルと通して、その音楽性の高さや表現力の豊かさと共に抜群のトレーナー能力に感服したことも記憶に新しい。そして、今回は聴衆のひとりとして、シモーネさんの指揮姿に接して、ますます惚れ込んだところである。

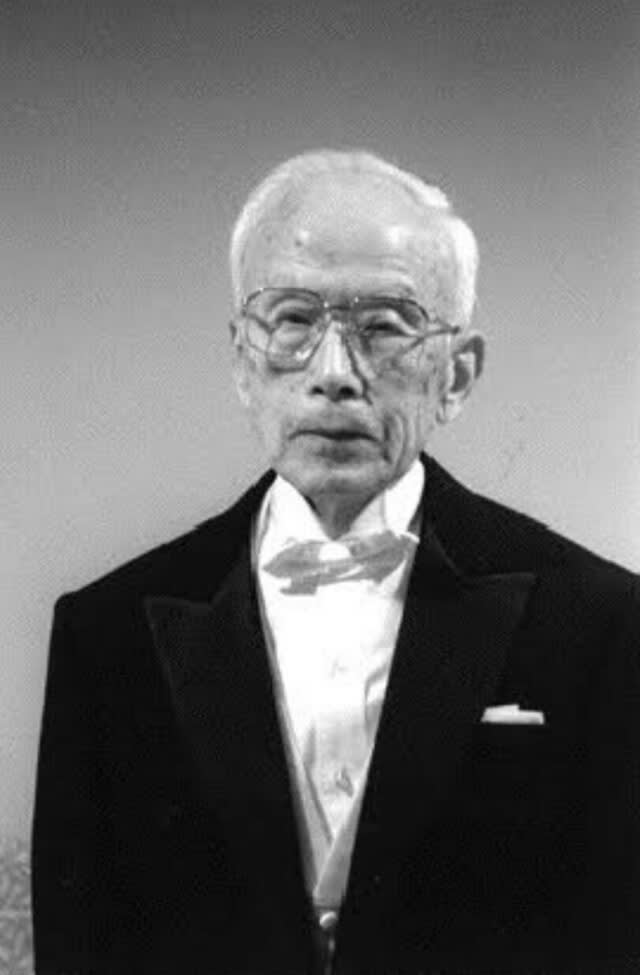

まず、なんと言ってもオーケストラの鳴りっぷりが見事。神経質な負の要素とは無縁、つねに大らかで豪快な響きのしているのが、なんとも爽快で心地よい。少なくともその点に於いては、朝比奈やクナに通ずるものがあると言えるだろう。

しかし、朝比奈のような「楽譜にフォルテとあればフォルテ」といった無手勝流とは別物だ。シモーネさんの音楽には、常に弦の弓の扱いや管の息の具合までにまで意思が通い、バランスにも細心の注意が払われている。そのことに気付かねばならない。自らの考えを楽員に伝えるにかけての意思の強靱さは、大阪フィルのリハーサルで何度も目撃したものだ。シモーネさんの辞書には妥協という文字はないのである。今回は、シモーネさんの強靱でありながらもきめ細やかな要求に応え、ともに高みに至ろうという読響のハングリー精神には目を瞠るものがあった。弦の厚み、艶、ダイナミックレンジの広さ(後方のプルトに至るまでの全力のボーイング!)、管楽器群のピッチとアンサンブルの良さなどのお蔭で、職人リヒァルト・シュトラウスのオーケストレーションの醍醐味を堪能することができたのは歓びであった。

わたしの座席は、1階席中央やや右寄りの前から3列目。バランスやブレンドされた響きを知るには不利ではあったが、シモーネさんから発せられるエネルギーを間近で享受できたのはよかった。もともと東京芸術劇場はどの席で聴いても満足することがないので、「指揮者のエネルギーを身近に感じる」ことを一義とする座席の選択も許される。事実、3階席の友人には大人しい演奏に聴こえたらしいが、それは多分にホールの貧しい音響が影響していたに違いない。

ところで、シモーネさんとはこの12月にウィーンで再会することになった。

わたしが、ウィーンのシュテファン大聖堂でモーツァルト「レクイエム」を振るのがモーツァルトの命日12月5日であるが、ちょうど、その前後、シモーネさんは国立歌劇場でシュトラウス「ダフネ」を振ることになっているのだ。そこで、「アルプス交響曲」への賛辞に添えて、我がコンサートにご招待したい旨をメールで伝えると、「それは興味深い!。聴きに行きます」とのお返事が! その時期は、チューリヒでの「フィデリオ」指揮もあり、ふたつの都市を4往復する忙しさだという。その合間を縫って来て下さるというのだから嬉しいではないか! わたしはわたしで、「ダフネ」12月7日公演のチケットは獲得済み。シモーネさんのシュトラウスが格別であることが分かっただけに大いに楽しみだ。それにしても、敬愛するシモーネさんと同じ時期にウィーンに居られるなんて、なんという粋な神の配剤。なんという僥倖だろう。

さて、プログラムの前半はアブドゥライモフ独奏のプロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番。マガロフ&マタチッチ指揮フランス国立管によるライヴ盤で愛聴している魅惑の作品だ。

アブドゥライモフは1990年ウズベキスタン生まれの俊英。先に書いた座席ゆえに、目の前にドカンと蓋全開のスタインウェイのフルコンサート・ピアノが置かれれば、指揮者も見えなければ、オーケストラの音もマスクされてよく聴こえない。しかし、その分、ピアノの音色のクリアーなこと! これはこれで、息をのむような体験で実に楽しかった。テクニックは抜群で音色も美しく、何より音楽的な呼吸が自然なのがよい。アンコールは、チャイコフスキー「6つの小品」から第4番「ノクターン」。こちらも歌心満点でよかったが、やや情に溺れるところがあり、もっと客観的であった方が感銘が深かったであろう。

読売日本交響楽団 第569回定期演奏会

2017年6月24日(土) 18:00開演 会場:東京芸術劇場

指揮=シモーネ・ヤング

ピアノ=ベフゾド・アブドゥライモフ

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 作品26

R.シュトラウス:アルプス交響曲 作品64