クルレンツィス&ムジカエテルナ来日公演初日を聴く。本日のプログラムはチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲と「悲愴」。

正直、前半のコパチンスカヤとのヴァイオリン協奏曲の印象は最悪であった。乗りたくもないアトラクションに座らされて、持ち上げたり落とされたり、揺すられたりの連続で「もう勘弁してくれ」と悲鳴を上げたくなったほど。スコアに縛られず、小節線を感じさせない表現はよいとして、作品の骨格までもが抜き取られたようで、その場その場のスリルや面白さはあっても、音楽の造型美というものとは無縁。自由というよりは身勝手を感じたのである。ただ、この自由と身勝手の境界線がどこに引かれているかは、聴き手の数だけあるわけで、この演奏を評価する人があっても不思議ではない。

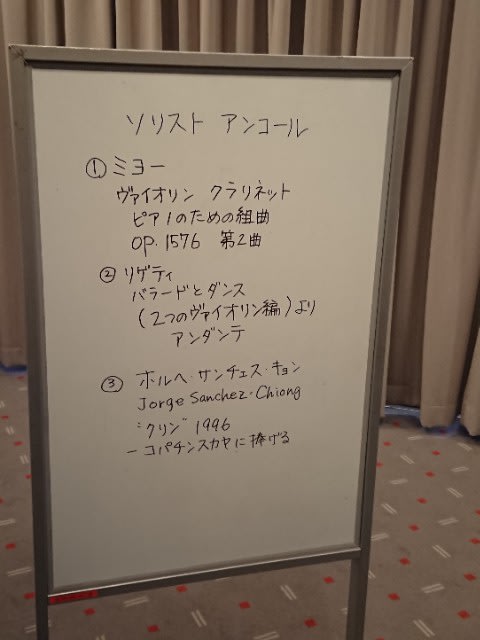

ただ、本編同様に自由奔放なコパチンスカヤのソロ・アンコールが大いに楽しめたのは、これらの小品には、協奏曲のような古典的造型を求める必要がなかったからであろう。

後半の「悲愴」は、チェロとテューバ以外は立奏という珍しいスタイル。長身のクルレンツィスならよいけど、自分なら飛び箱のように高く積んだ指揮台が必要だな、などとくだらないことを考える。

実はわたしの座席は、二階席左サイド後方。見上げると三階席の床が頭上近くにあるという最悪の場所で、安物のラジカセのトレブルをゼロに絞ったような冴えない音響だったのだが、弦のプルトが増えたことと立奏によって、幾分聴きやすい音になって救われた。

「悲愴」は、フレーズの自由さはそのままに、造型を犠牲にするような大きな崩しもなく、繊細の弱音から凄絶な強音まで、文字通り、オーケストラがクルレンツィスの手足となった究極の名演と呼べるだろう。

それにしても、第1楽章展開部直前のクラリネットの最弱音、あれほど極限に迫る弱音はこれまでの人生で聴いたことはなかった。

ひとりの指揮者と強い絆で結ばれたオーケストラのみに許された唯一無二のスタイル。3日のリハーサルのみで本番を迎える一般のオーケストラでは到底なし得ない域に達していた。

というと、かつてのメンゲンベルク&コンセルトヘボウやチェリビダッケ&ミュンヘン・フィルを思い出したくなるが、これらかつての巨匠ほどの完璧や精密なアンサンブルを目指しているわけではなく、その演奏は常にクルレンツィスの狂気とともにある。

音の良い座席で、その狂気の渦に巻き込まれるのなら幸せだろうが、わたしのように音の悪い座席だと、その狂った人々を客観的に眺めなければならないという辛さはある。それでもなお、大きな感銘を与えてくれたのだから、本日の「悲愴」は、かなりの名演であったのだろう。出来ることなら、オペラシティ、サントリーホールかミューザ川崎の良席で聴きたかった。

以上、自らのコンサート準備に追われているため手短に。

テオドール・クルレンツィス指揮 ムジカエテルナ公演

2月10日(日)15時

Bunkamuraオーチャードホール

チャイコフスキー: ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

(Vn: パトリツィア・コパチンスカヤ)

チャイコフスキー: 交響曲第6番 ロ短調 op.74 「悲愴」

ただ今、大阪公演、悲愴のプログラムに来ています。

コパチンスカヤの、ロマの匂いが漂うチャイコフスキー、楽しく拝聴しました。

クルレンツィスの動きに目が取られすぎて、、、後半の悲愴がより楽しみになりました(^^)