山頭火の句を頭にふって、特段それとは関りもない徒然を書きとめている。

今年の2月、3月のことだが、もう古い記録だがここに置いてみようと思う。

ALTI BUYOH FESTIVAL 2004 <寸評>

ALTI BUYOH FESTIVAL 2004 <寸評>

2/28 Sat 18:00~

◇紗笈(SAOI)&紗芽(SAGA) -東京

ダンス・パサージュ羽衣

居上紗笈・居上紗芽

評-1. 吹雪、海と紗幕に映像。その中に浮かぶ天女のゆるやかな動き。段差をつけた蹴込みの生木が目障り。

2. 上手前へと移って、男。中央に白紗幕が剥きだしのままで興がそがれる。ナレーションの言葉も邪魔。

3. 男と天女、動きはヒップホップ系か、それに気孔を取り入れたようなゆるやかさが加わる。

4. 天女は天空へと帰る。取り残された男に、ブッシュのイラク攻撃かラジオのニュースが流れる。

イメージを貼付けていくだけの構成。コラージュの手法が相乗的なイメージの喚起力に至らない。

◇新美佳恵 -神奈川

天上の渦

小林美沙緒・新見佳恵

評―左右のサスなかに男役と女役ひとりずつ。特に男役の動きに持続性があり、増幅していく力があった。

クラシカルな調べの主調に対し三度挿入されるフリージャズの音楽が程よいコントラストを超えて、ハードに過ぎる。選曲ミス。後半挿入された女役の走りの場面に構成上の破綻を感じた。惜しい。

◇サイトウマコト -大阪

RESONATE

評―ダンサーの男と女、役者の女。構成は動きの場面と言葉の場面が交互にくり返されていくなかで、渾然としていく展開なのだが、ナジャの言葉を吐き続ける役者が主導権を取った場面での、ダンサーたちの動きがあしらい的な振りにすぎる。女性ダンサーはクラッシック系でシャープな表現力があった。役者の女もなかなかの演技力であった。役者の吐く言葉のリアリティー、存在感に比して、ダンサーたちの動きの構築力は弱い。

狙いの転移、逆転移現象など図式としてしか浮かんでこない。

◇菅原勝代現代舞踊研究所 -京都

女人心象

評―モダンバレエの系譜か。6つのシーンで構成。スケッチ集のような短いもの。1-3までの暗転転換はいただけない。4のソロは先生、お上手。5-6は一転して女の夜叉性といったところだが、表現力としては弱い。

◇ダンスユニットセレノグラフィカ×ゴゾウロップ ―京都

卵のコロンブス

阿比留修一・隈地茉歩

評―女の動きはもっぱらマイム的であり、ヒップホップ的とも。阿比留がピアノに合わせて動くのが、神澤の動きのカリカチュアライズに見えたのが皮肉。イメージの異なる短いシーンをコラージュしていって、やがて収斂させていこうというわけだが、成功とは言えない。

◇Asha and dd.punch ―大阪

静かな声

布谷佐和子

評―マイムコミック或はコミックコミックなのに、とにかく長い、長く感じるのはなぜ? やばり外からイメージを貼り付けている。動きの紡がれ方からイメージが喚起されてくることにならない。

2/29 Sun 18:00~

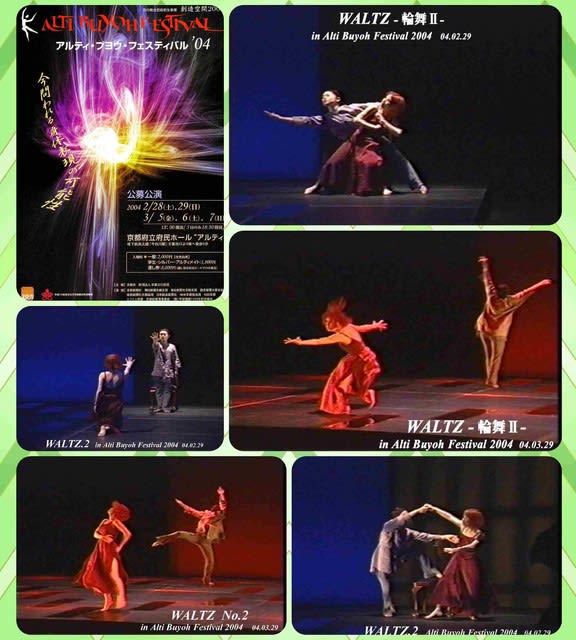

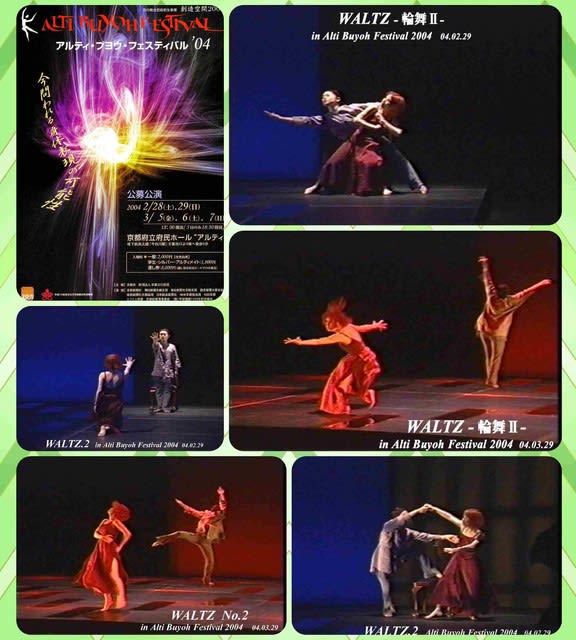

◇四方館 ―大阪

WALTZⅡ 輪舞―Camille.Claudelの彫像より―

評―大黒幕を引き割り中央にホリゾントを露出させ、黒紗幕を使ったことが、私の大きなミスであった。

このことで客席と舞台の境界はより鮮明となり、演じられる舞台は向こう側の絵の世界となってしまったし、より照明効果を引き出し、物語としての抒情性を強めてしまったことは、表現の身体性そのものから遠ざかる結果となった。

◇笠原千裕 ―京都

clutch,crash,and trash

評―クラッシック・テクニックがベースの、造形力や構成力から程遠く、作品というべきものではない。

◇河合美智子 ―兵庫

Shield~を越えて貴方に触れ

評―男三人のクラッシックダンサーとご本人。それぞれの男といろいろな絡みを見せていくのだが、それ自身に展開があるようには見られない。平板なのだ。ラストシーンのイメージだけで全体を締めたのは救いだが。

◇うまさきせつこ ―兵庫

Include

馬崎節子

評―ピンクの長く垂れた幅広の布、その布の先端が衣裳とつながっているのが着想。踊り手として表現力のある人だろうが、その冴えを観ることができなかったのは残念。

◇j.a.m.Dance Theatre

サボイ

構成振付:相原マユコ

久万田はるみ 森井淳

評―今回の出品作で一番注目を集めただろう作品。ラバンセンターに留学経験を有する演出と出演の森井淳、それにクラッシックの基礎も充分有する久万田のテクニック。今時のコンテンポラリーダンスの良質の部分を確かに感じさせたが、おそらく少し長すぎたように思う。後半の無理な時間の引張りが構成に綻びをもたらしたのではなかったか。

◇佐々木敏恵テアトル・ド・バレエ ―京都

白鳥伝説羽衣

評―見落としました。失礼。

3/5 Fri 18:30~

◇Idumi Dance Theater ―大阪

透明のかたち―海の虫姫抄-

山田いづみ

評―美術は下手よりのみとなってシンプルにまとまった感。前半、孵化或は脱皮のイメージ。後半、台座での動きが形を変えての繰り返しの感あり。そして、さなぎから成虫へと、背骨を伸ばし、立つ。最後に、飛翔或は昇天のイメージか。触覚器官が感じる独特の空間感覚というものがあるならば、人間にとってはかりがたいその異形な空間に対するイメージがあれば面白いのだが。

◇GROUPE Sur les Pointes ―京都

Players Flown Form Here part1 part2

水野永子(水野弘子バレエ団)

評―scene1 中央に垂れた白い布に動きのシルエット。二人の踊り手が前と後ろ(シルエット)に入れ替わったり、実と虚の変奏か。シルエットの多用が過ぎる。二人共に実になった時、表現としてさっぱり弱くなる。

―scene2 一本のエンタシスを囲んで、4人から6人がいくつもの短いパート重ねていくのだが、意図は伝わり難い。振付構成が稚拙に過ぎる、と見えたのはエンタシスを囲むという設定に拘ったためか。

◇TRASH ―東京

The Rite of Spring

佐藤信光・松崎しん

評―男性二人。AとBの異質な動きの二人から、ユニゾン形式へ移っていくのだが、ポーズからポーズへの連絡が延々と続く。やがて再び異なる動きへと戻っていく。各々身体の表現力は可成りの程度だが、質は相当異なると見えた。

◇鈴木可奈子+much in little DANCE ―静岡

dialogue

評―トリオでダイアローグ。動きの組み立て方や連続性に創作ダンス系かと伺える。場面の継ぎ目を、動きを止めてその場から降りることで次へと移行するのだが、それがつまらぬ。

◇Naturemade ―京都

Garden

川面暢子

評―マスクやら衣裳をコロコロと変えて目まぐるしい展開。踊り手の持ち芸を活かしただけの場面づくり。

にぎやかな展開で眼を愉しませてくれるのだが。

3/6 Sat 18:00~

◇今貂子+綺羅座 -京都

カボチャドキヤ

評―舞踏派コミックロマン或は活動大写真風。カボチャドキヤの民たちのとある一日。13.4名か、多勢の出演者たちは行き届いた身体訓練から程遠い。

◇森裕子+TAKE-BOW ―京都

キョウセイチュウ

評―とても身体の柔らかいモダンダンス系の人というだけ。長い時間三角倒立で静止したまま始まるのだが、演奏音がだんだん増幅してけたたましい程の音量となるなど、不愉快で過剰な演出。

◇古澤侑峯と吉田靖 ―神奈川

Kesho-源氏物語-夕顔・葵上・野宮より

評―日舞と洋楽弦楽器との出会い。染色された5枚ばかりの幅広の布を垂らし、場面によってその後ろに小面や般若の面が浮かび上がる趣向。モダンな装いだが、こういう仕事は絶対してもらいたくない。兎に角音が煩い。電子音を使い過剰なほどに時空を埋め尽くす。踊りは眼で触るもの、音は耳で触るもの。耳を通して触感覚機能を奪われた観客にとって、舞手の所作や息づかいに視覚を通して触れることがまったく不可能だ。ミュージシャンのこれ程の蹂躙を容易く許してしまう舞手とは一体何だ。

◇ケン五月/KENMAI

MATRIX-その場所から何か新しい物が生まれる

評―舞踏系エンタテイメントでありました。ボーイソプラノの生唄にちょいと吃驚。マネキン、タンバリン、サービス精神旺盛にいろいろやってくれる。進行中の動きを同時録画しつつ、バックの紗幕に映し出す趣向が客席から喝采を浴びた。しかし長くやり過ぎた。前も後ろも特段必要はなかっただろう。

◇浜口慶子舞踊研究所 ―大阪

二十六時の夜鴉党

評―何本ものブランコに乗った踊り手たちと舞台いっぱいに敷かれた黒い大きな布のなかに一人。

ノンリズミカルな生演奏でユニゾンの動きを強制されるのは、踊り手にとっても観る側にとっても過酷なものです。魑魅魍魎が跋扈する丑三つ刻の夜鴉党なのだから、もっと個々の動きをばらつかせながら組み立てた方がよかったのでは。

◇Ogino’s & CORE ―兵庫

ahnen! ahnen!

荻野佳代子・祐史

評―シューズを履いているがトゥではない。モダンバレエのコンテンポラリー風。

まだ幼い小中生の踊り手たちにとって、たとえ題材がアリスだったとしても、この構成や演出が面白いはずはないだろうに、と思うのだが。

3/7 Sun 18:00~

◇尾上京 ―京都

かぐや

評―モダンな匂いを感じさせる日舞だった。芸風も年齢もまだ若い。日舞の所作の枠を割りと平気で越え出ていく。今回は扇の多用で場面を持たせたが、扇ナシでどこまでやりきれるのかを観てみたいもの。

◇片上守&Bold*2 Boys ―大阪

RAIN

評―中盤のRAIN一曲の踊りで充分。踊り手の表現力はかなりのもの。ラストの異様な風体たちの静かな行進、面白いがそれだけのこと。このラストイメージを活かすには前半部分にひとひねり工夫が要るだろう。

◇逢豪巣-あえらす -大阪

灯のさすほうへ

井上麻琴

評―身体技法としては古きよきモダンバレエの世界なのに、この過剰な美術セットはミスマッチだろう。おまけに美術に合わせたと思われる主役トリオの衣裳が動きと合わず、つらい。

◇TELESCOPIC ―大阪

フレスレス

構成振付:指村崇

出演:友廣満・坂本龍巳・指村崇

評―作品としてはこういった構成でもかまわないと思うが、トリオの身体的特徴(欠陥を含めて)の異質さが、共有される表象のレベルから浮かび上がってくるということにならないで、肉体的な限界や壁として見えてくるのがつらい。すべてをきっちりと振付けていたのなら、そこを技術的に克服しておかねばならないだろう。

◇Rosaゆき ―京都

黒い蝶

評―冒頭、無人の椅子にサスのみ。一転暗闇となって音が微かに聞こえ始め、徐々に音が増幅していき、再びサスが点ったら、女が椅子に腰掛けている。思わせぶりで決して悪くない演出だが、とにかく暗転が長すぎたこと、些か乱暴だ。いくつかの心象的なスケッチを重ねていくのだが、気にかかるのは、行為としての身振りレベルと身体的な表象レベルを演者が行ったり来たりする点だ。

◇グッディ2 (感動派) ―兵庫

いぐぢーすと

振付:黒木雄介

評―中央、不安定そうな置台にちょっとした大きな壷。地球の喩だそうだが少々乱暴だろう。全体に古いタイプのモダンダンスか。意味づけられたいくつもの場面が移ろうが、さっぱり伝わってこない。場面設定の意味から発想されたスケッチのみで演じられている。スケッチとは断片に過ぎない、だから意味の断片を継ぎ接ぎするだけに終る。結果として地球の喩として中央に置かれた壷と、終盤、ペットボトルを踏みつけ壊していく行為との寓意のみがこの作品の骨格となり、身体の表象は後景となり地となって、図にはなりえない。

<後書>

今はもうずっと、軽い動きの時代なんでしょうか。

そして、動きはコラージュにしかならないのでしょうか。

悪しきコンテンポラリーとは、ただの観念お化けですね。

このフェスティバルの出品作品を観つづける期間の私は、まるで今浦島のようでありました。

この5日間の全ての作品を観ることを自分に課したのには理由がありました。

昨年の秋、K師が急逝してしまったことが、その理由のすべてといってもいい。

78年の「走れメロス」の群舞構成の一応の達成を経て、

80年ごろからの私は、この二十数年間を自分なりの方法でのみ歩いてきました。

少しばかりの変容があったとしても、単なる延長にすぎないものだったと思います。

むろん、ポストモダン、コンテンポラリーなどの現象が席巻していたことを知らなかったわけではありません。

どんなものだろうと、およその察しをつけてもいました。

しかし、舞踊の現実として、世界の舞踊の現象として、しっかりと把握していたかといえば、絶望的なほど遠いものがあります。

K師の遺した著書「20世紀の舞踊」と「21世紀の舞踊論」に、

実作者である神澤が、これほどまでに世界の舞踊を見て歩き、論じなければならなかったことに、大変な悲痛さを観じていました。

また、K師が作った300をも数える作品譜を眺めれば、やはり80年代以降は半分ほどの作品としか接していない自分に、今更ながら驚かされもしました。

K師が逝ききって、神澤の舞踊のトータルに対し、自分なりに像を結ぶことと、

舞踊の現実に、世界の舞踊の現象に向き合うことは、私にとって同義のこととなりましょうから、

このたびの苦行ともいえる行為に、自分を駆り立てたのだと思われます。