1.気候変動から地球温暖化、そして地球過熱化へ

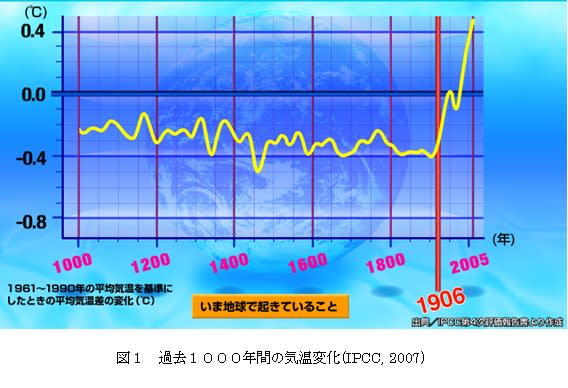

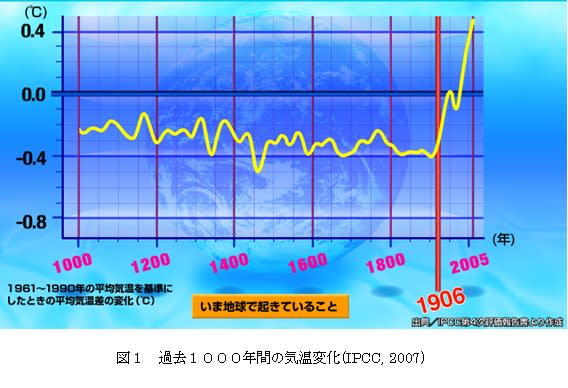

20世紀の初めまで、地球の気温はどんどん低くなっており寒冷化に向かっていた。ところが、1906年頃から急に気温が上昇しはじめた(図1)。この当時、多くの研究者は、このような地球規模での気象変化のことを気候変動(Climate change)とよんでおり、さほど大きな関心を払ってはいなかった。ところが、コンベヤーベルトとして知られる海洋大循環理論を提唱したWallance S. Broeckerが、「気候変動:人類は顕著な地球温暖化に直面しているのか」という論文をScienceに発表し、初めて地球温暖化(Global warming)という表現を用いた(Broecker 1975)。

Broeckerは、この論文の中で「このまま人類が排気ガスを出し続けるなら、十年以内に寒冷化はストップして二酸化炭素の増加による顕著な温暖化が始まるだろう。一旦そうなると、大気中の二酸化炭素濃度は急激に上昇し、21世紀のはじめには過去1000年間で経験したことのない気温になるだろう」と述べた。

実際、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた第4次報告書(2007年)によると、1906年から2005年の気温上昇幅は0.74℃で、第3次報告書(2001年)において予測した0.6℃より高い数値となっている。特に、1956年から2005年の気温上昇は大きく、1906年から2005年の上昇率の2倍になった。過去20年間の気温変動および海水面の上昇は、ともに予測値の上限を推移している。

このようにして、地球温暖化は気候変動より強い表現として、人類に対する警告の意味で用いられるようになった。さらに、ガイア仮説という本を書いたJames Lovelockのように、地球過熱化(Global heating)ということばを使う人も現れてきた(Lovelock 1979, 2008)。彼は、二酸化炭素が500ppmを越えると気温が急激に6℃上昇し、その後二酸化炭素が増えても減っても気温は変化しないことを、単純なモデルを使って示した(Lovelock 1994)。ちなみに現在のハワイにおける二酸化炭素濃度は370ppm前後である。

気温上昇の原因については様々な説があるが、いずれにしても、過去100年間に気候変動から地球温暖化そして地球過熱化へと気温上昇は加速されているのは事実である。IPCCが予測しているように、21世紀の終わりまでに平均気温が2℃から5℃上昇すれば、どのようなことが起こるのだろうか。特に、湖沼への影響について考えてみたいと思う。

2.長い時間軸でみた地球の気候変動

Lovelock(2007)はロンドン王立協会での講演の中で、次のように述べている。今から5500万年前、始新世(Eocene:約5580万年前~3390万年前)の初めには地球上の大気に2テラトン(2兆トン)の二酸化炭素が放出されたと言われている。原因としては、底層水温の上昇、海底の地すべり、マグマの貫入による海底のメタンハイドレードの分解によるメタンガスの増加や(メタンハイドレード仮説、Dickens et al. 1995)、火成活動の活発化による温室効果の影響(Owen and Rea 1985)などがあげられている。これによって温帯から寒帯にかけて約8℃気温が上昇し、熱帯における気温上昇は約5℃であった。そして生物生産や海洋湧昇が元のレベルに戻るのに20万年の歳月を必要とした(ただし松岡ほか(2006)によると、生物生産や海洋湧昇が回復するのに10万年程度かかるが、炭素同位体比が元のレベルに戻るのに20万年以上かかるようである)。一方、20世紀から21世紀にかけて、始新世のほぼ半分にあたる1テラトンの二酸化炭素が大気中に放出されている。両者の違いは、5500万年前には約1万年かけて徐々に放出された二酸化炭素が、現在ではわずか200年でこの数値に達したことである。このような短い時間内での変化が、特に地球上の水圏生態系に与える影響は大きい。なぜなら、陸上生物に比較して、水中の多くの生物(特に貝類)は環境変化に適応するのに時間がかかるからである。

また、5500万年前の太陽は0.5%ほど温度が低かった(Sagan and Mullen 1972)。そして、この時代には農業はおこなわれていなかったので、自然植生が人為的な制約なしに気候に適合することができた。さらに、現在の大気にはエアロゾルが含まれており太陽光を反射したり雲によって吸収したりしているので、気温を2℃から3℃を下げる役割を果たしている。大気からの除去速度は、エアロゾルで数週間なのに対して二酸化炭素は50年から100年かかるので、急激に化石燃料の燃焼を抑制すると逆に気温上昇を招く可能性を指摘している。一方で、現在の急激な気温上昇は、地球上の動植物が好適に生存する環境を消失させ、2050年までに15%から37%の生物が絶滅する可能性もある(Thomas et al., 2004)。

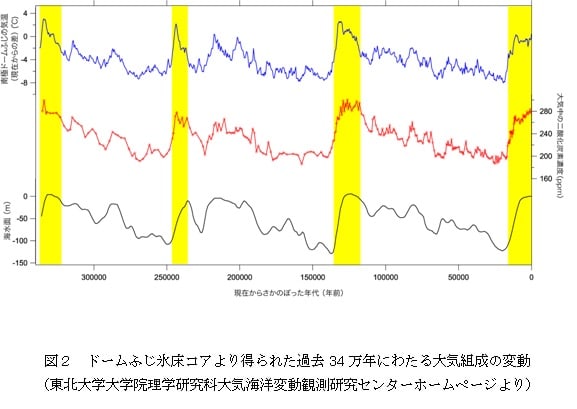

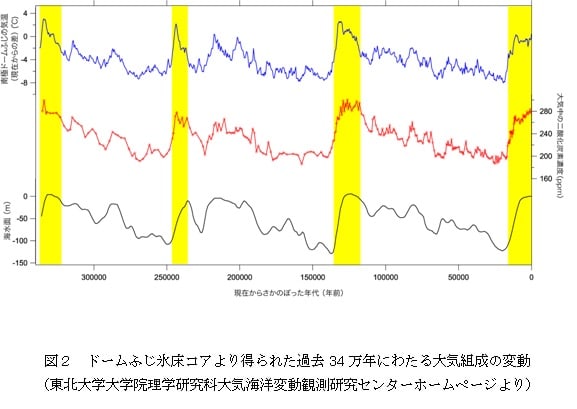

次に、琵琶湖の時間スケールについて考えてみよう。地球上に人類が誕生した約500万年前に、伊賀上野付近に古琵琶湖が形成されてから、現在の位置に移動してきたのが約40万年前と言われている。この40万年前の超間氷期やその後の3度の間氷期という温暖な気候、そして4度の大きな氷期を経験してきた(図2)。このような自然環境の変化は、今も湖底の地層に記録されている。現在も地球は氷期にあり、その中でも比較的気候が穏やかな間氷期にあると言われている(Kawamura et al. 2003)。最後に起こったヴェルム氷期が終わった後、気温が3℃から4℃上昇し、いわゆる縄文海進と呼ばれる時代が訪れた。実際、現在の地球の気温は、縄文海進の頃の最高気温より0.5℃ほど低いという報告がある。

氷期から縄文海進にかけて、北ヨーロッパや北米にあった氷床が融け、海水面が140mも上昇したと言われている。もし、IPCCの予測のように、今後気温上昇が続き、南極にある氷河がすべて溶ければ海面は65メートル上昇し、グリーンランドの氷河がすべて溶ければ海面は7メートル上昇するとも言われている。合わせると72m海面が上昇するわけだが、本当にこれくらい上昇するのだろうか。

実際には、海水面が上昇するとハイドロアイソスタシーという地殻のバランスで、地球内部のマントル移動が起こり陸地も上昇するので、もっと低い海面上昇にとどまると予想されている。ただ、地球内部の応答には時間がかかるので、一時的な水位上昇は避けられないものと思われる。あと気温が0.5℃上昇すると、縄文海進の頃より高い気温となり、さらに2℃上昇すると、過去40万年でもっとも高い気温となる。IPCCの報告どおりなら、21世紀中にこの記録が破られる可能性は高い。

3.地球温暖化による湖沼環境の変化

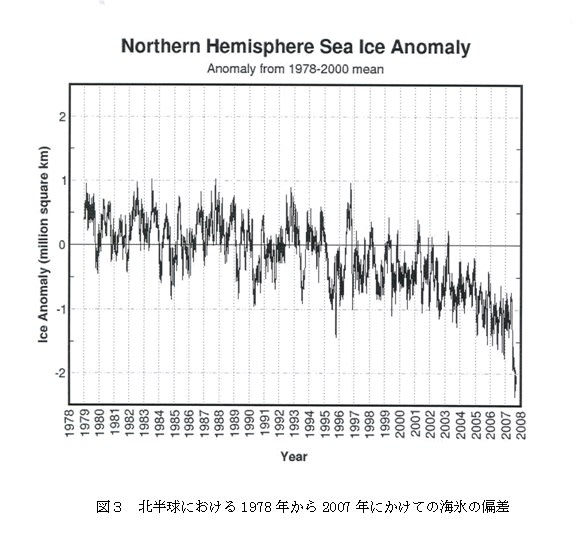

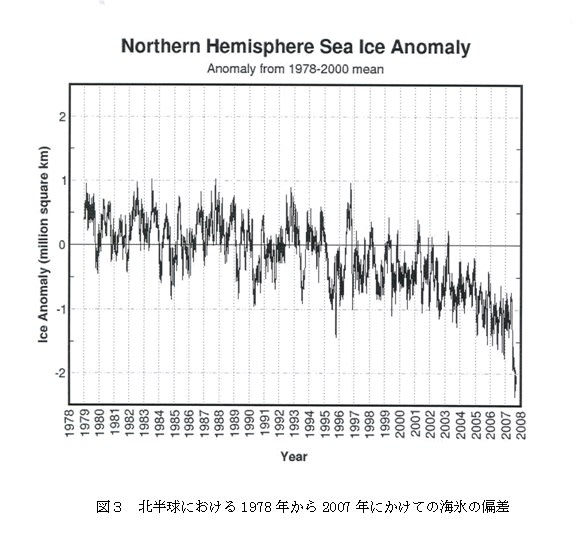

2007年の9月、北極海の氷は1950年代から1970年代にかけて同じ時期に観測された面積の約50%のサイズになった(Stroeve and Serreze 2008)。2008年にも同様な傾向が観測されたが、極域における夏季の海氷の減少は、地球温暖化の影響を象徴的に示すものとして注目される。あと数十年で、北極海は夏になると海氷がほぼ融解し通常の船が航行できるようになると考えられている(Wang and Overland 2009)。

北極海の海氷面積の偏差(1978年から2000年の平均値からの偏差)を図3に示す。マイナスは海氷が減少していることを示している。2002年頃から偏差は大きくマイナスにシフトしはじめ、特に2007年以降は大きいことがわかる(Lovelock 2007)。北極海におけるこのような変化は、内陸における水資源にも広い範囲で表れている。北半球の湖沼や河川では、結氷日数がどんどん減少しており、生物の変化とも関連付けられている(Magnuson et al. 2000; Quayle et al. 2002)。重要なことは、湖沼や貯水池は広く地球全体に点在する生態系のネットワークであり、陸域生態系と水圏生態系が気候変動に対して応答する際のパターンやメカニズムを知る上での重要な手がかりを与えてくれることである。その意味で、湖沼や貯水池は、気候変動の有効な監視機能、統合機能、調整機能の役割を果たしている(Williamson et al. 2009)。

たとえば、モンゴル最大の淡水湖であるフブスグル湖では、気温の上昇に伴って周辺の氷河や永久凍土が溶解し、年間に1cmほど水位が上昇している(Kumagai et al. 2006)。ヒマラヤの氷河地帯でも同様な現象が起こっている(伏見 2006)。氷河や永久凍土の氷が完全に溶けた後、水の供給を失った湖は蒸発によって面積が縮小し、やがて塩湖化していく。チベットやモンゴルにはそのような湖が多くあり現在も増えている。

アフリカにあるタンガニーカ湖の研究を行っていたCatherine O’Reillyは、地球温暖化が湖の生物生産を減少させているという論文をNatureに発表した(O’Reilly, 2003)。この論文の中で、温暖化に伴って水温成層が強くなったことと、湖上風速の低下が湖の上下混合を弱めたことによって、深水層から表水層への栄養塩供給が減少し、表水層での植物プランクトンの増殖が低下し漁獲量が減ったということを示した。

一方で、スイスとフランスの国境にあるレマン湖や鹿児島県の池田湖では、湖の上下混合が不十分になり浅い層から深い層へ十分な酸素が供給されなくなった(長谷川 2006、新井2009)。これらの湖では、1960年から1970年代にかけての急激な富栄養化によって植物プランクトンが増え、多くの有機物が沈降して湖底にたまっている。このようにして湖底にたまった有機物はバクテリアによって分解されるが、そのときに水中の溶存酸素が消費される。酸素供給の低下と有機物の分解とで、湖底付近はやがて低酸素化してくる。現在、レマン湖も池田湖も、一年中、溶存酸素濃度がゼロに近い状態である。このよう低酸素化は、カスピ海、日本海、インド洋、カリブ海のような大きな海水域でも報告されている(たとえば、Diaz 2001)。

また、世界の淡水湖沼の20%の容積を占めるバイカル湖(ロシア)やアメリカのワシントン湖では、湖が水温成層する期間が少しずつ長くなってきている(Shimaraev 2006, Winder and Schindler, 2004)。これも温暖化の影響と言えよう。北米にある五大湖のエリー湖では、全体の30%に近い水域で低酸素化が起こっている。外来の貝が大発生したことと、水温上昇が原因だと言われている(Hawley et al. 2006)。このように溶存酸素が少なくなり生物が生存しにくくなった水域をデッド・ゾーン(死の水域)と呼んでおり、図4に見られるようにデッドゾーンが世界中で急速に拡大している(Diaz and Rosenberg 2008)。

4.湖沼生態系への影響

湖沼生態系の構造と機能は、時空間的に変化する気候や人間活動、生物形態、集水域特性などの複雑な相互作用によって制御されている(Schindler 2001)。このように複雑な過程の中から湖沼に及ぼす気候変動の影響を明らかにするために、Leavitt et al. (2009)は、古陸水学的なアプローチに基づいたプロセス指向型の陸水学的研究統合を行った。このことによって、気候変動が、時空間的に広がりを持つ湖沼の構造と機能を以下の四つの経路を通して制御していることを示した。それらは、(1)放射や熱、風による湖水面への迅速かつ直接的なエネルギー輸送、(2)地球活動の変化を通したゆっくりとした間接的なエネルギーの影響とそれに付随した湖沼への物質輸送、(3)大気からの雨や、粒子、溶液としての直接的な物質流入、(4)集水域からの水や懸濁物質、溶存物質の間接的な流入、である。湖沼生態系は、これらのエネルギーと物質の流入に対して敏感に反応している。

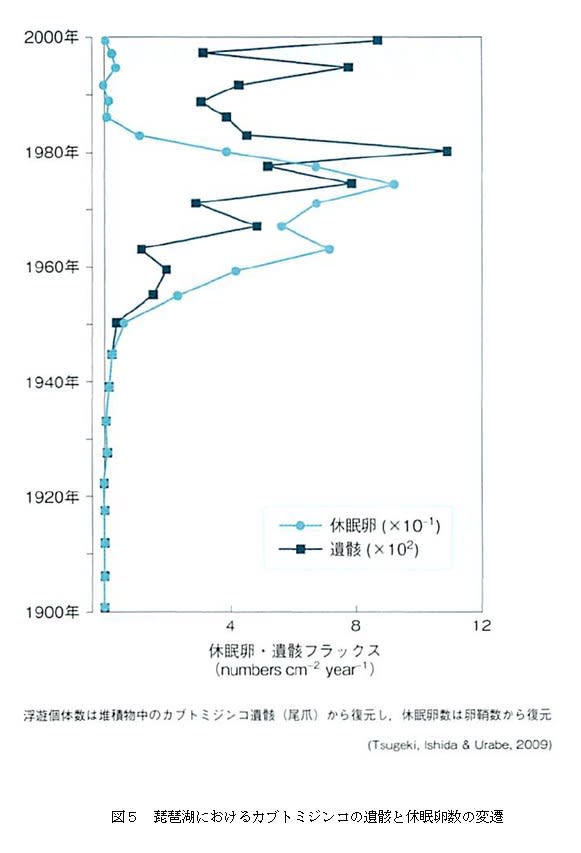

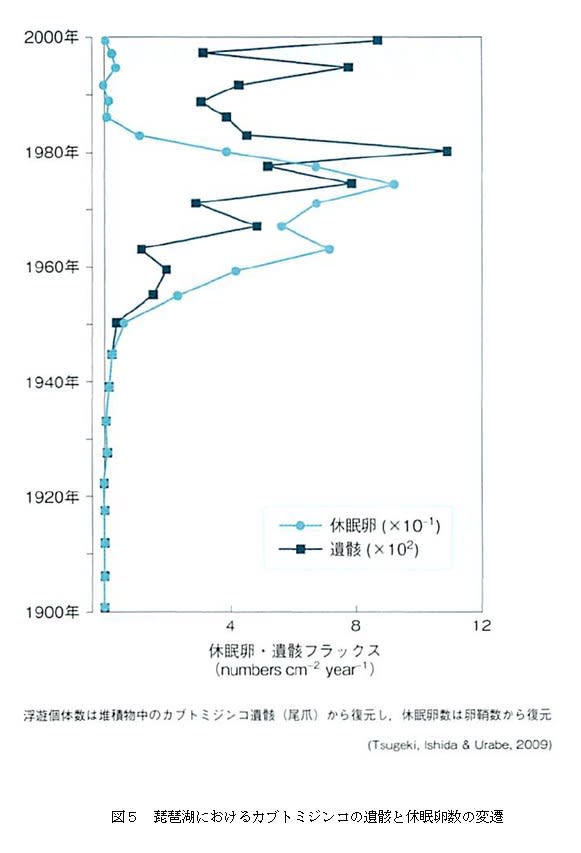

槻木と占部(2009)は、琵琶湖の湖底堆積物中に含まれる動物プランクトンを分析し、カブトミジンコの遺骸と休眠卵のフラックスの変化を示した(図5)。これによると、カブトミジンコの遺骸フラックスは1950年後半から増え始め、1970年代後半にピークとなった後、今日までほぼ同じ水準を保っている。一方、休眠卵のフラックスは、1950年代後半から増え始めるが、1980年代になると急速に減少し、1985年頃よりほとんど見られなくなった。このような変化から、近年の温暖化による冬季の鉛直循環の弱まりがカブトミジンコの餌環境を好転させ、浮遊越冬を可能にしたと考察している。

Hsieh et al. (2010)は、1962年から2003年にかけて採取された琵琶湖の植物プランクトンの長期データを解析し、1980年代中頃を境に、淡水赤潮に代表される富栄養化による植物プランクトンの異常増殖から、温暖化による安定水塊に対応した植物プランクトンへと移行したことを示した。このことはTsugeki et al. (2009)の研究結果とよく合っている。

このように、湖の水温上昇や鉛直循環の弱体化は、さまざまな影響を湖沼生態系に及ぼす。たとえば、貧栄養湖であるアメリカのタホ湖では、水温の上昇に伴って暖水性の外来種であるブラックバスやブルーギルが増えてきており、これに反比例するように在来の魚種が減少してきている(Kamerath et al. 2008)。また琵琶湖では、2007年の鉛直循環の弱体化により湖底の溶存酸素濃度が減少し、デッドゾーンの形成と底生性生物の斃死が報告されている(熊谷2008)。これらは、地球温暖化に伴う熱エネルギーの変化が、湖沼生態系に影響を与え始めていることを示す事例である。

5.平衡状態から非平衡状態へのシフト

湖沼の研究を長くやっていると、いろいろなことが見えてくる。それらはまるでジグソーパズルを解くような形で、一つ一つのピースがはめ込まれていく。自然という、非常に大きな枠の中でパズルを完成させることは不可能に近いけれども、気長に対峙してプレイすることが大切だと思う。

最近、面白い論文を目にした。琵琶湖博物館の敷地に掘られた900mのボーリングコアの中の温度が徐々に上昇しているそうである。穴を掘った当初の1993年には深さ25m付近で16.5℃あった温度が2003年には17.5℃になった。これは穴の上に建物を建てたので気温が一定に保たれるようになった結果だと説明してあった(Goto et al. 2005)。空気が動きにくくなって気温が一定になると、地中の温度が上昇する。地温が気温と平衡状態になれば安定するのだろうが、熱のやり取りというしくみとしては車の空冷エンジンと同じだろう。

地球温暖化が進んで大規模な循環がストップし、湖底や海底の水が動かなくなったら同じような現象が起こるのだろうか。湖水や海水による地熱の水冷機能がストップすると、水と堆積物の熱的平衡状態が壊れ非平衡状態へ移っていくと思われる。堆積物中の熱フラックスの大きさにもよるが、熱帯で発生するような低気圧が水の底にも生じるのだろうか(ハイドロサーマルプルーム、Serra et al. 2005)。そうだとすると、熱的エネルギーの不安定により直接的な物質輸送が起こり、水圏生態系に大きな影響を与えることになる。このことは、エネルギーと物質輸送にかかわる大気と地球の相互作用の新しい経路の発現と言えるのかもしれない。

参考文献

新井正(2009):池田湖と諏訪湖における温暖化の影響.地域研究.50:1-10.

Broecker, W. S. (1975): Climatic Change: Are we on the brink of a pronounced global warming? Science. 189: 4201.460.

Diaz R. J. (2001): Overview of hypoxia around the world. J. Environ. Qual. 30: 275-281.

Diaz R. J. and R. Rosenberg (2008): Speading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science 321: 926.

Dickens, G. R., J. R. O’Neil, D. K. Rea and R. M. Owen (1995): Dissociation of oceanic methane hydrate as a cause of the carbon isotope excursion at the end of Paleocene. Paleoceanography. 10: 965-971.

伏見碩二(2006):内陸アジア湖沼群への温暖化の影響-生態的氷河学の観点から.名古屋大学出版会.105-118.

Goto, S., H. Hamamoto and M. Yamano (2005): Climatic and environmental changes as southeastern coast of Lake Biwa over 3000 years, inferred from borehole temperature data. Phys. Earth. Planet. Inter. 152: 314-325.

長谷川直子(2006):レマン湖の低酸素化.古今書院.59-72.

Hawley, N., T. H. Johengen, Y. R. Rao, S. A. Ruberg, D. Beletsky, S. A. Ludsin, B. J. Eadie, D. J. Schwab, T. E. Croley and S. B. Brandt (2006): Lake Erie hypoxia prompts Canada-U.S. study. EOS. 87: 313-319.

Hsieh C. H., K. Ishikawa, Y. Sakai, T. Ishikawa, S. Ichise, Y. Yamamoto, T. C. Kuo, H. D. Park, N. Yamamura and M. Kumagai (2010): Phytoplankton community reorganization driven by eutrophication and warming in Lake Biwa. Aquat. Sci. DOI 10.1007/s00027-010-0149-4.

Kawamura, K., T. Nakazawa, S. Aoki, S. Sugawara, Y. Fujii, and O. Watanabe (2003), Atmospheric CO2 variations over the last three glacial-interglacial climatic cycles deduced from the Dome Fuji deep ice core, Antarctica using a wet extraction technique. Tellus B. 55: 126-137.

Kumagai, M., J. Urabe, C.E. Goulden, N. Soninkhishig, K. Ishikawa, D. Hadbaatar, S. Tsujimura, Y. Hayami, T. Sekino and M. Maruo (2006): Recent rise in water level at Lake Hovsgol in Mongolia. In: Goulden, C.E., T. Sitnikova, J. Gelhaus and B. Boldgiv (eds.) The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsgol (Mongolia), Backhuys Publ., Belgium, 77-91.

熊谷道夫(2008):地球温暖化が琵琶湖に与える影響.環境技術.37:31-37.

Leavitt, P. R., S. C. Fritz, N. J. Anderson, P. A. Baker, T. Blenckner, L. Bunting, J. Catalan, D. J. Conley, W. O. Hobbs, E. Jeppesen A. Korhola, S. McGownan, K. Ruhland, J. A. Rusak, G. L. Simpson, N. Solovieva and J. Werne (2009): Paleolimnological evidence of the effects on lakes of energy and mass transfer from climate and humans. Limnol. Oceanogr. 54: 2330-2348.

Lovelock, J. (1979): Gaia, a new look at life on earth. Oxford University Press.

Lovelock, J. E. and L. R. Kump (1994): Failure of climate regulation in a geophysiological model. NATURE. 369:732-734.

Lovelock, J. (2007): Climate change on a living earth. Lecture for Royal Society.

Lovelock, J.(2008): A geophysiologist’s thoughts on geoenginnering. Phil. Trans. R. Soc. A :1-8.

Magnuson, J. J., D. M. Robertson, B. J. Benson, R. H. Wynne, D. M. Livingstone, T. Arai, R. A. Assel, R. G. Barry, V. Card, E. Kuusisto, N. G. Granin, T. D. Prowse, K. M. Stewart and V. S. Vuglinski (2000): Historical Trends in Lake and River Ice Cover in the Northern Hemisphere. Science 289: 1743 – 1746.

松岡景子、田近英一、多田隆治、松井孝典(2006):海洋生物化学炭素循環モデルを用いた暁新世/始新世境界温暖化極大イベントにおける炭素循環変動の復元.地学雑誌.115:715-726.

O’Reilly, C.M., S.R. Alin and P. Plisnier (2003): Climate change decreases aquatic ecosystem productivity of Lake Tanganyika, Africa. Nature. 424:766-768.

Quayle, W. C., L. S. Peck, H. Peat, J. C. Ellis-Evans and P. R. Harrigan (2002): Extreme Responses to Climate Change in Antarctic Lakes. Science. 295: 645.

Sagan, C. and G. Mullen (1972): Earth and Mars: Evolution of atmospheres and surface temperatures. Science. 177: 52-56.

Serra, T., M. Soler, R. Julià, X. Casamitjana and J. Colomer (2005): Behavior and dynamics of a hydrothermal plume in Lake Banyoles, Catalonia, NE Spain. Sedimentology. 52: 795-808.

Shimaraev, M. N. (2006): バイカル湖にみられる温暖化の影響. 古今書院.97-113.

Schindler, D. W. (2001): The cumulative effects of climate warming and other human stresses on Canadian freshwaters in the new millennium. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 65: 18-29.

Stroeve, J. and M. Serreze (2008): Arctic ice extent plummets in 2007. EOS Trans. Am. Geophys. Un. 89: 13-20.

槻木玲美・占部城太郎 (2009):古陸水学的手法による湖沼生態系の近過去復元とモニタリング.生物の科学遺伝. 63:66-72.

Thomas C. D., A. Cameron, R. E. Green, M. Bakkenes, L. J. Beaumont, Y. C. Collingham, B. F. N. Erasmus, M. F. de Siqueira, A. Grainger, L. Hannah, L. Hughes, B. Huntley, A. S. van Jaarsveld, G. F. Midgley, L. Miles, M. A. Ortega-Huerta, A. T. Peterson, O. L. Phillips and S. E. Williams (2004): Extinction risk from climate change. Nature 427: 145-148.

Tsugeki, N. K., S. Ishhida and J. Urabe (2009): Sedimentary records of reduction in resting egg production of Daphnia galeata in Lake Biwa during the 20th century: a possible effect of winter warming. J. Paleolim,nol. 42: 155-165.

Wang, M. and J. E. Overland (2009): A sea ice free summer Arctic within 30 years? Geophys. Res. Lett. 36: 1-5.

Williamson, C. E., J. E. Saros, W. F. Vincent and J. P. Smol (2009): Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of climate change. Limnol. Oceanogr. 54: 2273-2282.

Winder M. and D. Schindler (2004): Climatic effects on the phenology of lake processess. Global Change Biology. 10: 1844-1856.

20世紀の初めまで、地球の気温はどんどん低くなっており寒冷化に向かっていた。ところが、1906年頃から急に気温が上昇しはじめた(図1)。この当時、多くの研究者は、このような地球規模での気象変化のことを気候変動(Climate change)とよんでおり、さほど大きな関心を払ってはいなかった。ところが、コンベヤーベルトとして知られる海洋大循環理論を提唱したWallance S. Broeckerが、「気候変動:人類は顕著な地球温暖化に直面しているのか」という論文をScienceに発表し、初めて地球温暖化(Global warming)という表現を用いた(Broecker 1975)。

Broeckerは、この論文の中で「このまま人類が排気ガスを出し続けるなら、十年以内に寒冷化はストップして二酸化炭素の増加による顕著な温暖化が始まるだろう。一旦そうなると、大気中の二酸化炭素濃度は急激に上昇し、21世紀のはじめには過去1000年間で経験したことのない気温になるだろう」と述べた。

実際、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた第4次報告書(2007年)によると、1906年から2005年の気温上昇幅は0.74℃で、第3次報告書(2001年)において予測した0.6℃より高い数値となっている。特に、1956年から2005年の気温上昇は大きく、1906年から2005年の上昇率の2倍になった。過去20年間の気温変動および海水面の上昇は、ともに予測値の上限を推移している。

このようにして、地球温暖化は気候変動より強い表現として、人類に対する警告の意味で用いられるようになった。さらに、ガイア仮説という本を書いたJames Lovelockのように、地球過熱化(Global heating)ということばを使う人も現れてきた(Lovelock 1979, 2008)。彼は、二酸化炭素が500ppmを越えると気温が急激に6℃上昇し、その後二酸化炭素が増えても減っても気温は変化しないことを、単純なモデルを使って示した(Lovelock 1994)。ちなみに現在のハワイにおける二酸化炭素濃度は370ppm前後である。

気温上昇の原因については様々な説があるが、いずれにしても、過去100年間に気候変動から地球温暖化そして地球過熱化へと気温上昇は加速されているのは事実である。IPCCが予測しているように、21世紀の終わりまでに平均気温が2℃から5℃上昇すれば、どのようなことが起こるのだろうか。特に、湖沼への影響について考えてみたいと思う。

2.長い時間軸でみた地球の気候変動

Lovelock(2007)はロンドン王立協会での講演の中で、次のように述べている。今から5500万年前、始新世(Eocene:約5580万年前~3390万年前)の初めには地球上の大気に2テラトン(2兆トン)の二酸化炭素が放出されたと言われている。原因としては、底層水温の上昇、海底の地すべり、マグマの貫入による海底のメタンハイドレードの分解によるメタンガスの増加や(メタンハイドレード仮説、Dickens et al. 1995)、火成活動の活発化による温室効果の影響(Owen and Rea 1985)などがあげられている。これによって温帯から寒帯にかけて約8℃気温が上昇し、熱帯における気温上昇は約5℃であった。そして生物生産や海洋湧昇が元のレベルに戻るのに20万年の歳月を必要とした(ただし松岡ほか(2006)によると、生物生産や海洋湧昇が回復するのに10万年程度かかるが、炭素同位体比が元のレベルに戻るのに20万年以上かかるようである)。一方、20世紀から21世紀にかけて、始新世のほぼ半分にあたる1テラトンの二酸化炭素が大気中に放出されている。両者の違いは、5500万年前には約1万年かけて徐々に放出された二酸化炭素が、現在ではわずか200年でこの数値に達したことである。このような短い時間内での変化が、特に地球上の水圏生態系に与える影響は大きい。なぜなら、陸上生物に比較して、水中の多くの生物(特に貝類)は環境変化に適応するのに時間がかかるからである。

また、5500万年前の太陽は0.5%ほど温度が低かった(Sagan and Mullen 1972)。そして、この時代には農業はおこなわれていなかったので、自然植生が人為的な制約なしに気候に適合することができた。さらに、現在の大気にはエアロゾルが含まれており太陽光を反射したり雲によって吸収したりしているので、気温を2℃から3℃を下げる役割を果たしている。大気からの除去速度は、エアロゾルで数週間なのに対して二酸化炭素は50年から100年かかるので、急激に化石燃料の燃焼を抑制すると逆に気温上昇を招く可能性を指摘している。一方で、現在の急激な気温上昇は、地球上の動植物が好適に生存する環境を消失させ、2050年までに15%から37%の生物が絶滅する可能性もある(Thomas et al., 2004)。

次に、琵琶湖の時間スケールについて考えてみよう。地球上に人類が誕生した約500万年前に、伊賀上野付近に古琵琶湖が形成されてから、現在の位置に移動してきたのが約40万年前と言われている。この40万年前の超間氷期やその後の3度の間氷期という温暖な気候、そして4度の大きな氷期を経験してきた(図2)。このような自然環境の変化は、今も湖底の地層に記録されている。現在も地球は氷期にあり、その中でも比較的気候が穏やかな間氷期にあると言われている(Kawamura et al. 2003)。最後に起こったヴェルム氷期が終わった後、気温が3℃から4℃上昇し、いわゆる縄文海進と呼ばれる時代が訪れた。実際、現在の地球の気温は、縄文海進の頃の最高気温より0.5℃ほど低いという報告がある。

氷期から縄文海進にかけて、北ヨーロッパや北米にあった氷床が融け、海水面が140mも上昇したと言われている。もし、IPCCの予測のように、今後気温上昇が続き、南極にある氷河がすべて溶ければ海面は65メートル上昇し、グリーンランドの氷河がすべて溶ければ海面は7メートル上昇するとも言われている。合わせると72m海面が上昇するわけだが、本当にこれくらい上昇するのだろうか。

実際には、海水面が上昇するとハイドロアイソスタシーという地殻のバランスで、地球内部のマントル移動が起こり陸地も上昇するので、もっと低い海面上昇にとどまると予想されている。ただ、地球内部の応答には時間がかかるので、一時的な水位上昇は避けられないものと思われる。あと気温が0.5℃上昇すると、縄文海進の頃より高い気温となり、さらに2℃上昇すると、過去40万年でもっとも高い気温となる。IPCCの報告どおりなら、21世紀中にこの記録が破られる可能性は高い。

3.地球温暖化による湖沼環境の変化

2007年の9月、北極海の氷は1950年代から1970年代にかけて同じ時期に観測された面積の約50%のサイズになった(Stroeve and Serreze 2008)。2008年にも同様な傾向が観測されたが、極域における夏季の海氷の減少は、地球温暖化の影響を象徴的に示すものとして注目される。あと数十年で、北極海は夏になると海氷がほぼ融解し通常の船が航行できるようになると考えられている(Wang and Overland 2009)。

北極海の海氷面積の偏差(1978年から2000年の平均値からの偏差)を図3に示す。マイナスは海氷が減少していることを示している。2002年頃から偏差は大きくマイナスにシフトしはじめ、特に2007年以降は大きいことがわかる(Lovelock 2007)。北極海におけるこのような変化は、内陸における水資源にも広い範囲で表れている。北半球の湖沼や河川では、結氷日数がどんどん減少しており、生物の変化とも関連付けられている(Magnuson et al. 2000; Quayle et al. 2002)。重要なことは、湖沼や貯水池は広く地球全体に点在する生態系のネットワークであり、陸域生態系と水圏生態系が気候変動に対して応答する際のパターンやメカニズムを知る上での重要な手がかりを与えてくれることである。その意味で、湖沼や貯水池は、気候変動の有効な監視機能、統合機能、調整機能の役割を果たしている(Williamson et al. 2009)。

たとえば、モンゴル最大の淡水湖であるフブスグル湖では、気温の上昇に伴って周辺の氷河や永久凍土が溶解し、年間に1cmほど水位が上昇している(Kumagai et al. 2006)。ヒマラヤの氷河地帯でも同様な現象が起こっている(伏見 2006)。氷河や永久凍土の氷が完全に溶けた後、水の供給を失った湖は蒸発によって面積が縮小し、やがて塩湖化していく。チベットやモンゴルにはそのような湖が多くあり現在も増えている。

アフリカにあるタンガニーカ湖の研究を行っていたCatherine O’Reillyは、地球温暖化が湖の生物生産を減少させているという論文をNatureに発表した(O’Reilly, 2003)。この論文の中で、温暖化に伴って水温成層が強くなったことと、湖上風速の低下が湖の上下混合を弱めたことによって、深水層から表水層への栄養塩供給が減少し、表水層での植物プランクトンの増殖が低下し漁獲量が減ったということを示した。

一方で、スイスとフランスの国境にあるレマン湖や鹿児島県の池田湖では、湖の上下混合が不十分になり浅い層から深い層へ十分な酸素が供給されなくなった(長谷川 2006、新井2009)。これらの湖では、1960年から1970年代にかけての急激な富栄養化によって植物プランクトンが増え、多くの有機物が沈降して湖底にたまっている。このようにして湖底にたまった有機物はバクテリアによって分解されるが、そのときに水中の溶存酸素が消費される。酸素供給の低下と有機物の分解とで、湖底付近はやがて低酸素化してくる。現在、レマン湖も池田湖も、一年中、溶存酸素濃度がゼロに近い状態である。このよう低酸素化は、カスピ海、日本海、インド洋、カリブ海のような大きな海水域でも報告されている(たとえば、Diaz 2001)。

また、世界の淡水湖沼の20%の容積を占めるバイカル湖(ロシア)やアメリカのワシントン湖では、湖が水温成層する期間が少しずつ長くなってきている(Shimaraev 2006, Winder and Schindler, 2004)。これも温暖化の影響と言えよう。北米にある五大湖のエリー湖では、全体の30%に近い水域で低酸素化が起こっている。外来の貝が大発生したことと、水温上昇が原因だと言われている(Hawley et al. 2006)。このように溶存酸素が少なくなり生物が生存しにくくなった水域をデッド・ゾーン(死の水域)と呼んでおり、図4に見られるようにデッドゾーンが世界中で急速に拡大している(Diaz and Rosenberg 2008)。

4.湖沼生態系への影響

湖沼生態系の構造と機能は、時空間的に変化する気候や人間活動、生物形態、集水域特性などの複雑な相互作用によって制御されている(Schindler 2001)。このように複雑な過程の中から湖沼に及ぼす気候変動の影響を明らかにするために、Leavitt et al. (2009)は、古陸水学的なアプローチに基づいたプロセス指向型の陸水学的研究統合を行った。このことによって、気候変動が、時空間的に広がりを持つ湖沼の構造と機能を以下の四つの経路を通して制御していることを示した。それらは、(1)放射や熱、風による湖水面への迅速かつ直接的なエネルギー輸送、(2)地球活動の変化を通したゆっくりとした間接的なエネルギーの影響とそれに付随した湖沼への物質輸送、(3)大気からの雨や、粒子、溶液としての直接的な物質流入、(4)集水域からの水や懸濁物質、溶存物質の間接的な流入、である。湖沼生態系は、これらのエネルギーと物質の流入に対して敏感に反応している。

槻木と占部(2009)は、琵琶湖の湖底堆積物中に含まれる動物プランクトンを分析し、カブトミジンコの遺骸と休眠卵のフラックスの変化を示した(図5)。これによると、カブトミジンコの遺骸フラックスは1950年後半から増え始め、1970年代後半にピークとなった後、今日までほぼ同じ水準を保っている。一方、休眠卵のフラックスは、1950年代後半から増え始めるが、1980年代になると急速に減少し、1985年頃よりほとんど見られなくなった。このような変化から、近年の温暖化による冬季の鉛直循環の弱まりがカブトミジンコの餌環境を好転させ、浮遊越冬を可能にしたと考察している。

Hsieh et al. (2010)は、1962年から2003年にかけて採取された琵琶湖の植物プランクトンの長期データを解析し、1980年代中頃を境に、淡水赤潮に代表される富栄養化による植物プランクトンの異常増殖から、温暖化による安定水塊に対応した植物プランクトンへと移行したことを示した。このことはTsugeki et al. (2009)の研究結果とよく合っている。

このように、湖の水温上昇や鉛直循環の弱体化は、さまざまな影響を湖沼生態系に及ぼす。たとえば、貧栄養湖であるアメリカのタホ湖では、水温の上昇に伴って暖水性の外来種であるブラックバスやブルーギルが増えてきており、これに反比例するように在来の魚種が減少してきている(Kamerath et al. 2008)。また琵琶湖では、2007年の鉛直循環の弱体化により湖底の溶存酸素濃度が減少し、デッドゾーンの形成と底生性生物の斃死が報告されている(熊谷2008)。これらは、地球温暖化に伴う熱エネルギーの変化が、湖沼生態系に影響を与え始めていることを示す事例である。

5.平衡状態から非平衡状態へのシフト

湖沼の研究を長くやっていると、いろいろなことが見えてくる。それらはまるでジグソーパズルを解くような形で、一つ一つのピースがはめ込まれていく。自然という、非常に大きな枠の中でパズルを完成させることは不可能に近いけれども、気長に対峙してプレイすることが大切だと思う。

最近、面白い論文を目にした。琵琶湖博物館の敷地に掘られた900mのボーリングコアの中の温度が徐々に上昇しているそうである。穴を掘った当初の1993年には深さ25m付近で16.5℃あった温度が2003年には17.5℃になった。これは穴の上に建物を建てたので気温が一定に保たれるようになった結果だと説明してあった(Goto et al. 2005)。空気が動きにくくなって気温が一定になると、地中の温度が上昇する。地温が気温と平衡状態になれば安定するのだろうが、熱のやり取りというしくみとしては車の空冷エンジンと同じだろう。

地球温暖化が進んで大規模な循環がストップし、湖底や海底の水が動かなくなったら同じような現象が起こるのだろうか。湖水や海水による地熱の水冷機能がストップすると、水と堆積物の熱的平衡状態が壊れ非平衡状態へ移っていくと思われる。堆積物中の熱フラックスの大きさにもよるが、熱帯で発生するような低気圧が水の底にも生じるのだろうか(ハイドロサーマルプルーム、Serra et al. 2005)。そうだとすると、熱的エネルギーの不安定により直接的な物質輸送が起こり、水圏生態系に大きな影響を与えることになる。このことは、エネルギーと物質輸送にかかわる大気と地球の相互作用の新しい経路の発現と言えるのかもしれない。

参考文献

新井正(2009):池田湖と諏訪湖における温暖化の影響.地域研究.50:1-10.

Broecker, W. S. (1975): Climatic Change: Are we on the brink of a pronounced global warming? Science. 189: 4201.460.

Diaz R. J. (2001): Overview of hypoxia around the world. J. Environ. Qual. 30: 275-281.

Diaz R. J. and R. Rosenberg (2008): Speading dead zones and consequences for marine ecosystems. Science 321: 926.

Dickens, G. R., J. R. O’Neil, D. K. Rea and R. M. Owen (1995): Dissociation of oceanic methane hydrate as a cause of the carbon isotope excursion at the end of Paleocene. Paleoceanography. 10: 965-971.

伏見碩二(2006):内陸アジア湖沼群への温暖化の影響-生態的氷河学の観点から.名古屋大学出版会.105-118.

Goto, S., H. Hamamoto and M. Yamano (2005): Climatic and environmental changes as southeastern coast of Lake Biwa over 3000 years, inferred from borehole temperature data. Phys. Earth. Planet. Inter. 152: 314-325.

長谷川直子(2006):レマン湖の低酸素化.古今書院.59-72.

Hawley, N., T. H. Johengen, Y. R. Rao, S. A. Ruberg, D. Beletsky, S. A. Ludsin, B. J. Eadie, D. J. Schwab, T. E. Croley and S. B. Brandt (2006): Lake Erie hypoxia prompts Canada-U.S. study. EOS. 87: 313-319.

Hsieh C. H., K. Ishikawa, Y. Sakai, T. Ishikawa, S. Ichise, Y. Yamamoto, T. C. Kuo, H. D. Park, N. Yamamura and M. Kumagai (2010): Phytoplankton community reorganization driven by eutrophication and warming in Lake Biwa. Aquat. Sci. DOI 10.1007/s00027-010-0149-4.

Kawamura, K., T. Nakazawa, S. Aoki, S. Sugawara, Y. Fujii, and O. Watanabe (2003), Atmospheric CO2 variations over the last three glacial-interglacial climatic cycles deduced from the Dome Fuji deep ice core, Antarctica using a wet extraction technique. Tellus B. 55: 126-137.

Kumagai, M., J. Urabe, C.E. Goulden, N. Soninkhishig, K. Ishikawa, D. Hadbaatar, S. Tsujimura, Y. Hayami, T. Sekino and M. Maruo (2006): Recent rise in water level at Lake Hovsgol in Mongolia. In: Goulden, C.E., T. Sitnikova, J. Gelhaus and B. Boldgiv (eds.) The Geology, Biodiversity and Ecology of Lake Hovsgol (Mongolia), Backhuys Publ., Belgium, 77-91.

熊谷道夫(2008):地球温暖化が琵琶湖に与える影響.環境技術.37:31-37.

Leavitt, P. R., S. C. Fritz, N. J. Anderson, P. A. Baker, T. Blenckner, L. Bunting, J. Catalan, D. J. Conley, W. O. Hobbs, E. Jeppesen A. Korhola, S. McGownan, K. Ruhland, J. A. Rusak, G. L. Simpson, N. Solovieva and J. Werne (2009): Paleolimnological evidence of the effects on lakes of energy and mass transfer from climate and humans. Limnol. Oceanogr. 54: 2330-2348.

Lovelock, J. (1979): Gaia, a new look at life on earth. Oxford University Press.

Lovelock, J. E. and L. R. Kump (1994): Failure of climate regulation in a geophysiological model. NATURE. 369:732-734.

Lovelock, J. (2007): Climate change on a living earth. Lecture for Royal Society.

Lovelock, J.(2008): A geophysiologist’s thoughts on geoenginnering. Phil. Trans. R. Soc. A :1-8.

Magnuson, J. J., D. M. Robertson, B. J. Benson, R. H. Wynne, D. M. Livingstone, T. Arai, R. A. Assel, R. G. Barry, V. Card, E. Kuusisto, N. G. Granin, T. D. Prowse, K. M. Stewart and V. S. Vuglinski (2000): Historical Trends in Lake and River Ice Cover in the Northern Hemisphere. Science 289: 1743 – 1746.

松岡景子、田近英一、多田隆治、松井孝典(2006):海洋生物化学炭素循環モデルを用いた暁新世/始新世境界温暖化極大イベントにおける炭素循環変動の復元.地学雑誌.115:715-726.

O’Reilly, C.M., S.R. Alin and P. Plisnier (2003): Climate change decreases aquatic ecosystem productivity of Lake Tanganyika, Africa. Nature. 424:766-768.

Quayle, W. C., L. S. Peck, H. Peat, J. C. Ellis-Evans and P. R. Harrigan (2002): Extreme Responses to Climate Change in Antarctic Lakes. Science. 295: 645.

Sagan, C. and G. Mullen (1972): Earth and Mars: Evolution of atmospheres and surface temperatures. Science. 177: 52-56.

Serra, T., M. Soler, R. Julià, X. Casamitjana and J. Colomer (2005): Behavior and dynamics of a hydrothermal plume in Lake Banyoles, Catalonia, NE Spain. Sedimentology. 52: 795-808.

Shimaraev, M. N. (2006): バイカル湖にみられる温暖化の影響. 古今書院.97-113.

Schindler, D. W. (2001): The cumulative effects of climate warming and other human stresses on Canadian freshwaters in the new millennium. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 65: 18-29.

Stroeve, J. and M. Serreze (2008): Arctic ice extent plummets in 2007. EOS Trans. Am. Geophys. Un. 89: 13-20.

槻木玲美・占部城太郎 (2009):古陸水学的手法による湖沼生態系の近過去復元とモニタリング.生物の科学遺伝. 63:66-72.

Thomas C. D., A. Cameron, R. E. Green, M. Bakkenes, L. J. Beaumont, Y. C. Collingham, B. F. N. Erasmus, M. F. de Siqueira, A. Grainger, L. Hannah, L. Hughes, B. Huntley, A. S. van Jaarsveld, G. F. Midgley, L. Miles, M. A. Ortega-Huerta, A. T. Peterson, O. L. Phillips and S. E. Williams (2004): Extinction risk from climate change. Nature 427: 145-148.

Tsugeki, N. K., S. Ishhida and J. Urabe (2009): Sedimentary records of reduction in resting egg production of Daphnia galeata in Lake Biwa during the 20th century: a possible effect of winter warming. J. Paleolim,nol. 42: 155-165.

Wang, M. and J. E. Overland (2009): A sea ice free summer Arctic within 30 years? Geophys. Res. Lett. 36: 1-5.

Williamson, C. E., J. E. Saros, W. F. Vincent and J. P. Smol (2009): Lakes and reservoirs as sentinels, integrators, and regulators of climate change. Limnol. Oceanogr. 54: 2273-2282.

Winder M. and D. Schindler (2004): Climatic effects on the phenology of lake processess. Global Change Biology. 10: 1844-1856.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます