久しぶりの雨が大地にしみこんでいく。

こんな日は、カタツムリが元気だ。

大学へ向かう道すがら、5匹もカタツムリを見た。

みんな忙しそうに移動していた。

そう言えば、

***

でんでんむしむし かたつむり

お前の目玉はどこにある

ツノだせ ヤリだせ メダマだせ

***

という童謡がある。

でんでんむしむし

というのは、狂言「蝸牛」の中に出てくるのだそうだ。

太郎冠者が

「でんでん むしむし でんでん むしむし (でてこい むしむし でてこい むしむし)」

と歌う。

これが でんでんむし の言われ。

***

かたつむりの頭部には、大きな角(大触角)と小さな角(小触角)があり、それぞれ対になっている。

大触角の先には、まるい目がついている。

***

ということは、

ツノというのが小触覚で

ヤリが大触覚で

その先のメダマをだせ、というものだろうか。

何事も順番に

あせらず ゆっくり 進もう

女は、滋賀県が発表したデータを眺めていた。

湖底でメタロゲニウムという物質が増えているとのこと。

酸素が少ないからだと結論づけているが、そんなに簡単な話ではないと思っている。

というのは、泥の中の酸素濃度は、年中ゼロに近いからだ。

そして、メタロゲニウムそのものは、水中の溶存酸素濃度が高い時にも存在するからだ。

メタロゲニウムというのは、不思議な物質だ。

生物だという人もいるし、無生物だという人もいる。

***

メタロゲニウム

aff. Metallogenium symbioticum Zavarzin

20億年以上も昔の岩石から微化石としても記載され、現生の淡水プランクトン、あるいは湖底堆積物中にも

広く分布し、マンガンを沈着させることで知られるが、生物であるかどうかも含め、謎の多い存在。

属名「メタロゲニウム」は、「金属を産出するもの( metallos+genium )」を意味するラテン語。

この微生物によって湖底堆積物中の鉱石 ( ore )が形成されるとして、名付けられた。

Zavarzin (Bergey’s Manual, p. 1986-1989)によれば、メタロゲニウム属は、放射状に伸びる多数の先細の繊維にマンガン酸化物を

沈着させながら発達する星状構造の段階を持つ点で、他のマンガン酸化型微生物から区別され、これまでに2種が記載されている。

今回観察した星状構造物は、先細の繊維の内部に球菌などの細胞をいっさい持たず、また繊維の先端からの出芽も見られないこと、

その他の形態的特徴において、 Metallogenium symbioticum Zavarzinによく一致する。

また、同じくZavarzinによれば、Metallogenium symbioticumの繁殖は、細胞壁を持たない球状細胞(マイコプラズマ)による。

球状細胞段階のメタロゲニウムは、混合培養された菌類やバクテリアに感染し、寄生することによって、マンガンを酸化する能力を

獲得して、細胞表面にマンガン酸化物を沈着させ、放射状の繊維を形成するとともに、宿主細胞の生長阻害と溶解を引き起こすという。

***

確かに、湖底泥表面中のマンガン濃度が異常に増えている。

マンガンの集積が行われているのだ。

問題は、このマンガンがどこから来ているかだ。

以前、セディメントトラップのサンプルを用いて上方から沈降してくるマンガンのフラックスを計測したが、それでは説明できなかった。

また、泥の下から湧出してくるマンガンのフラックスも大きくない。

泥の中の物質輸送はとても小さい。

別の仕組みを考える必要がある。

たかだか100mの深さである琵琶湖の底にも、不思議なことが多くある。

今回発見したベントとメタロゲニウムとが関係しているかもしれない。

STAP細胞は、石井委員長の退任で、混沌としてきた。

孟子に言う「五十歩百歩」とも言える様相だが、若い人、特に研究室で学ぶ学生さんたちに影響がなければよいがと思う。

話は変わって、NHK連続テレビドラマ「花子とアン」が話題になっている。

村岡花子さんの話と聞いて、なつかしさが込み上げてきた。

多くの児童文学書の翻訳で、幼いころからその名前だけはよく知っていた。

そう言えば、この時代の女流作家は、錚々たる人物が多い。

与謝野晶子、円地文子、林芙美子、平林たい子、、、

女性の権利が著しく低く見られていた時代に、苦学をして名をなした人々には頭が下がる。

村岡さんは、当時の子供たちにとっては、文学上の母親だったのかもしれない。

私も実に多くの翻訳を読ませてもらった。

孫にあたる村岡恵理さんの「アンのゆりかご」に目を通していると、村岡花子さんの生き様がよくわかる。

東洋英和女学校の寄宿舎の図書室に入りびたり、英文学書を読み漁っていたときの手記には

「乙女盛りともいうべき日々を、図書室の片隅で明けても暮れても、古めかしい中世期を舞台にしたロマンスを読みふけっていた私は、表面に映った静けさに似もやらぬ奔放な、美しい夢を心に持った娘として、誰と語り合うでもない一人の道を歩んでいた」

と記されている。

まさにその通りの人生だったのだろう。

第一次世界大戦、第二次世界大戦という二つの大きな大戦に巻き込まれ、その間に病気で息子を亡くした彼女の人生は、波乱万丈ではあったのだけれども、その業績は、ミッション系の女学校という静謐な場で熟成された、他に代えがたい才能として開花した下地に基づくものだったのだろう。

時には、このような神様のいたずらがあってもよいではないか。

あの時代の、彼女にしかなしえなかった作品が、戦中戦後の日本の子供たちの貴重な施肥になったことは疑いようもないことなのだから。

翻って今を見て、私たちの年代が子供たちに何を残すことができるのか、という問いかけをもっと真剣にすべきだろう。

そんな思いで、「花子とアン」に興味を感じている。

武漢から荊州まで、中国の新幹線に乗った。

初めての経験だ。

独自開発だと主張する車両だが、見た目も中身も、日本製に近い。

できれば運行も日本の無事故をまねてほしいと思いながら、車中の人となった。

モノづくりの考え方も、中国と日本では大きく異なるのだろう。

かつて、中国の産品は、非常に高度に発達していた。

我が国は、多くのことを中国から学んだ。

景徳鎮の陶磁器はすばらしかった。

今の産品は、昔に比べて劣っている気がする。

これから中国は確実に世界でトップとなるのだろう。

国力が高まるのと同時に、独自の技術を再び高度化させてほしいと思う。

その時には、日本が中国から学ぶことがたくさん出てくるだろう。

お互いに切磋琢磨できる関係を構築したいものだ。

ロマン・ロランの作品に「ジャン・クリストフ」がある。

その中に、以下のような文章がある。

クリストフと叔父のゴットフリートの会話だ。

***

「じゃあお前は偉い人間になりたいんだな」

「そうだよ」

とクリストフは得意げに答えた。

彼はゴットフリートからほめられることと信じていた。

しかしゴットフリートはこう答え返した。

「なんのために?」

クリストフはまごついた。

考えてから言った。

「りっぱな歌をこしらえるためだよ!」

ゴットフリートはまた笑った。

そして言った。

「偉い人になるために歌をこしらえたいんだね。

そして歌をこしらえるために偉い人になりたいんだね。

お前は、尻尾を追っかけてぐるぐる回っている犬みたいだ」

***

この本は、1904年から1912年にかけて書かれた。

何だか身につまされる話だ。

深刻なデフレを解消するために金融緩和を行う。

こうしてダブついたお金で国債を買う。

国債維持のために多額な利子を払う。

結果、国の借金が増える。

返済のために更なる金融緩和を行う。

こうしてお金はぐるぐる回りだし、その価値を下げ始める。

いったいどこでこの輪から抜け出せばよいのだろうか。

ジャン・クリストフではこう続いている。

***

「おまえがもし、ここからコブレンツまでもあるほど偉大な人になったにしろ、たった一つの歌もとうていできやすまい」

クリストフはむっとした。

「もしこしらえたいと思ったら!.....」

「思えば思うほどできないもんだ。

歌をこしらえるには、あのとおりでなけりゃいけない。

お聴きよ.....」

月は、野の向こうに、丸く輝いてのぼっていた。

銀色の靄が、地面に低く、また鏡のような水の上に、漂っていた。

蛙が語り合っていた。

牧場の中には、蝦蟇の鳴く笛の音の旋律が聞こえていた。

コオロギの鋭いトレモロは、星の閃きに答えてるかと思われた。

風は静かに、ハンの木の枝をそよがせていた。

河の上の方から、ウグイスのか弱い歌がおりてきた。

「何を歌う必要があるのか?」

とゴットフリートは長い沈黙の後にほっと息をした。

「お前がどんなものをこしらえようと、あれらの方がいっそう立派に歌ってるじゃないか」

***

自然が作り出すものに解があるというのだろう。

だとすれば農業であり、水産業であり、林業であり、牧畜であり、基本はそこにある。

生産は自然から学ぶべきなのだ。

決して紙の世界ではないことを知るべきだろう。

天保2年(1831年)創業の藤居本家の当主、藤居さんは乾杯には日本酒を、というのが口癖だ。

新誉祭には御神酒を宮中に献上している、滋賀県の伝統的な造り酒屋だ。

愛知川の伏流水と地元産の酒造好適米を使い、能登杜氏が技術の枠をつくして酒造りをしているという。

旭日という銘柄の日本酒を、知っている人も多いだろう。

確かに、ビールで乾杯をするよりも、日本酒で乾杯をした方がTPPのお役に立てる気がする。

そう言えば、今夜もTPP交渉は長引いているのだろうか。

お互いに支援者からの圧力があるので、なかなか妥協できないのだろう。

私は、基本的には、TPPに反対だ。

以前は賛成だったが、最近はグローバル化に危機感を持つようになってきた。

一番大きな要因は、市町村合併だった。

これによって大きな市はより大きくなったが、小さな町が消えていった。

まるでブルドーザーで均したように、地方の良さがなくなっていった。

それはそうだろう。

多数を占める地域の意見が通りやすくなることは当然だ。

文部科学省の指導で、学会の再編も加速されている。

伝統はあるが弱小団体である日本陸水学会も、会員数が減少してきている。

生き残りが合併というのも、何だか切ないものがある。

学術大会も、地球惑星連合のような大規模なものに置き換わってきた。

若い時は大きな国際会議をいくつか手がけてきたが、今では小さな手作り会議の方が好みだ。

次々と出てくる回転ずしのような講演ではなく、ゆっくりじっくり話を聞いて議論する方が面白い。

年を取ったということなのだろうか。

それとも原点回帰なのかもしれない。

中国では、乾杯に白酒(ばいちゅう)が出てくる。

コーリャンから作った蒸留酒だ。

度数が高くて、かなり強い酒だ。

久しぶりに、中国で乾杯の嵐にあった。

湖北省は、まだ田舎なのかもしれない。

中国でビールで乾杯した経験はあまりない。

ホテルの部屋でテレビをつけて驚くのは、各省ごとに作られている地方番組の多さだ。

これでもかと思うくらい、地方の省の名前をつけた番組が並ぶ。

中国という国は、日本よりはるかに人間の多様性に富んだ国なのだ。

日本では、いつからビールで乾杯をするようになったのだろうか。

自国の文化や習慣を大切にすることも、大切なことなのかもしれない。

日本陸水学会は、福島第一原発で凍土遮水壁を使用することに反対している。

これは、リスクが高い手法に対して、陸水の研究者としてきちんとした意見を述べるという基本的な態度に関する申し合わせの結果である。

問題は、凍土遮水壁が、完全に均質に凍結することはありえないという前提に立っている。

当然、凍結が強いところと弱いところが発生する。

というのは、凍らす泥に含まれる物質濃度が均質でないことによる。

濃度が高い物質は、簡単には凍らない。

その結果、弱いところにストレスが集中することになる。

年間を通じて考えるならば、夏期には地面の表面温度が40℃を越えることもあるだろうし、また豪雨によって時間雨量が100mmを越えることもあるだろう。

そのような自然環境の中で、凍土遮水壁の内部が溶解したり、大量の汚染水がたまった場合、いつか決壊を引き起こす可能性が高い。

実際、南極の氷河でそのような決壊が起こっているという報告がある。

このような危険性の高い構造物を、長期間にわたって維持することのメリットが理解できない。

電気代にしても相当なものになるだろう。

他に方法がないわけではない。

もっと単純で、わかりやすい方法を選択すべきだ。

そう学会では主張している。

そのことが4月23日付の産経新聞一面で取り上げられた。

危険性や、多額のコストを国民が分担するわけであるので、正しい情報の開示と適正な執行を政府に求めたい。

男はずっと眠っていた。

眠りながら考えていた。

それは琵琶湖の古い時代のことだった。

湖底に潜ると、島だと思っているところが、峻嶮な山のような気がしてきた。

時代をさかのぼると、湖底が盛り上がり、陸となる。

陸はさらに盛り上がり、確かに、山となった。

どのくらい古い時代なのだろうか。

周りに人間は見当たらなかった。

そう言えば、こんな山に登ったことがある記憶があった。

信州にある北アルプスの槍ヶ岳だ。

尖がった険しい山は、神が宿る頂のようだった。

古い記憶をたどりながら、湖と山が作られてきた話を思い起こしていた。

それは日本という島の、創世の話とつながっていた。

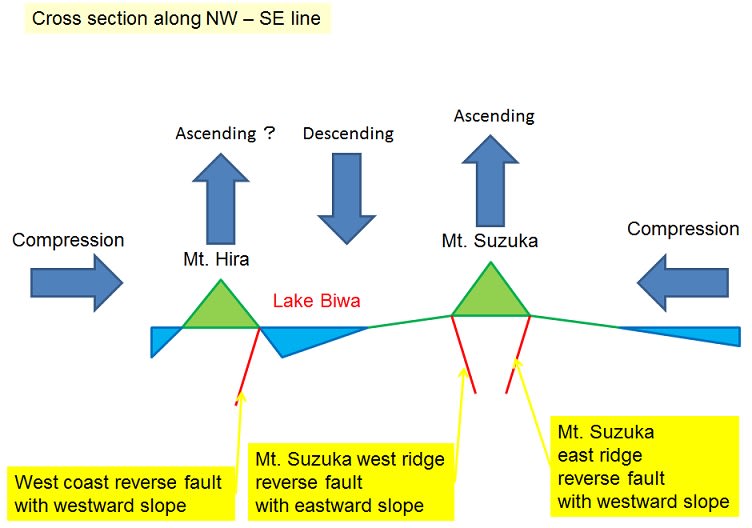

琵琶湖の周辺では、二つの大きなプレートがぶつかっていた。

フィリッピン海プレートと、ユーラシアプレートだった。

東から押し寄せてくるフィリッピン海プレートが、琵琶湖の底でもぐりこんでいた。

そこに、西からくるユーラシアプレートが乗り上げていた。

地面は押し付けられて、山と湖ができてきた。

高くなった部分は鈴鹿山脈となり、沈み込んだ部分が琵琶湖となった。

今も変化し続けているが、人の目にはその変化がよくわからない。

時々、地震がくると思い出す。

そんな長い時間の変化と、今、湖底で見かけた吹き出しの間に、何か関係でもあるのだろうか。

男の夢は同じ質問を繰り返していた。

何だろうか。

この不思議な感覚は。

興味と恐怖が交錯する、ワクワクとした思いにとらわれる。

ずっと深く潜っていく。

そこにはいったい何があるのだろうか。

そして男は眠りから覚めた。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken