中国湖北省にある洪湖をたずねた。

過去30年間、この国のいくつかの湖沼を調査してきた経験からして、きっとアオコが出る汚れた湖だろうという先入感があった。

しかし驚いたことに、水質は良好だった。

揚子江も水がキレイだったのと並んで、この事実は私を戸惑わせた。

湖の約70%が水草で覆われていると船頭が語った。

琵琶湖の半分ほどの面積だが、水深は1メートルほどしかない。

水草の間から湖底が見える。

トンボや小エビや小魚も棲んでいる。

まだ健全な生態系だが、それでも微妙なバランスの上にあることには変わりない。

太湖やディエンチのような富営養湖にならないことを願う。

三国志で有名な赤壁から30kmほどのところにあるこの湖が気に入ってしまった。

できたら再訪したいものだ。

夕方は洪湖市の市長主催の歓迎会があった。

湖北省の地方料理だという。

家庭料理のような感じだが、とてもうまかった。

中華料理は奥が深い。

このことを実感する。

北京とかはあまりなじめないが、中国の田舎は故郷を思い出して心が落ち着く。

しかし、ここにも開発という大きなプレッシャーが覆いかぶさってきている。

少しでも環境保全のお役に立てればと思うのだが。

私は今、中国の青年と向かい合っている。

彼は、中国での環境ビジネスを立ち上げようとしている。

そして、私に協力してくれるようにと言っている。

渋い顔をして私は坐っている。

若い人の野心的な挑戦には内心ワクワクするような期待感を持ちながら、なお己の節度を保とうとしている自分がいる。

今回の中国訪問では、若い人々の野心と熱気を受け取ることが出来た。

久しく日本にはなくなってしまった情熱だった。

若者の挑戦は、時には無謀と映るかもしれない。

しかし、そのことを否定することは出来ない。

なぜなら、自分自身が、そのような葛藤の中から抜け出してきた人間だからだ。

出来ることなら助けたい、と言う思いを飲み込んで一層の渋い顔をする。

自分に大事なこと。

相手に大切なこと。

それは自分が確信した道をひたすらに歩くことでわかるしかない。

負けるわけにはいかないだろう。

そう思って、今日も漁港に立ち尽くす青年のことを忘れることができない。

私に出来ることは少ないことだが、浜辺にたたずむ青年に声をかけてやりたい。

「おはよう」

こうして自分の声を聴く。

負けないことだ。

そう思いながら青年に敬意を払う。

それもありか。

おやすみ、この世で挑戦をしている青年たちに。

一昨日から、中国の荊州に来ている。

かつて、あの劉備が治めていた街だ。

案内されるままに、荊州城に赴いた。

四方を掘りに囲まれたこの城壁都市は、いくつかの門によって外界とつながっている。

その一つ寶陽楼に登る。

建物に飛び込むと同時に、図っていたような夕立がやってきた。

ひとしきり降り続く雨の中で、浮かび上がるような町並みを見ると、曹操軍の足音が聞こえてきそうだ。

荊州は水の都でもある。

陸水の研究者である我々は、揚子江を見に行く。

思ったより水がきれいだ。

上流に三峡ダムが出来て濁りがのぞかれ、見た目には良くなったのかもしれない。

不思議なことに、河原の石に付着藻類が見えない。

水温も10℃くらいだろうか。

この地域では、揚子江の水も貧栄養なのかもしれない。

河畔にたたずむ万寿園を訪れる。

ここには七重の塔がある。

正面から見ると六重の塔だが、近づくと七重に変わる。

つまり、一番下の台座が最近発掘されて、七重となったのだ。

七番目の階は、近づかないと見えない。

昔はその分だけ、土地が低かったことになる。

揚子江の氾濫で、1階分の土砂で埋まったのだろう。

塔には歩いて登ることもできる。

ふと屋根瓦にならぶ七匹の動物に目がいく。

先頭は鶏に乗った人物だ。

その後に、馬や牛、魚などが続く。

最後には竜の大きな瓦が備える。

こんな話は聞いたことがない。

一体、何の言い伝えなのだろうか。

中国の古い街に行くと、知らなかった発見に驚く。

この世の中には、知られていないことや説明ができないことがきっとたくさんあるのだろう。

不思議発見。

今回の中国、荊州の小旅行は、そんなテレビ番組を地で行くような道中だ。

男はじっと考えていた。

我々が通常見ることができるのは、湖の表面だ。

水の中で何が起こっているのかを確かめることは難しい。

一番良いのは潜ってみればよい。

ただ、通常の人間にとって、深く長く潜ることは困難だ。

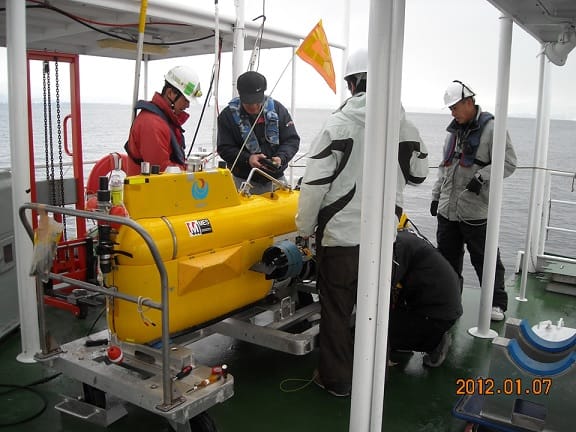

そこで登場するのが、水中ロボットだ。

こうして、淡探というロボットが誕生した。

自律型潜水ロボットだ。

ただ、それにしても制限がある。

水中では電波が届かない。

だから音波を使って交信する。

音波は分散性が強いので、広がってしまって多くの正確な情報を伝えることができない。

今回見つけたベントの映像も、あとから再生してわかった。

リアルタイムでモニターするには、映像情報は大きすぎるのだ。

どんな技術や科学でも、進化させるには時間がかかる。

少しずつ、匍匐前進し、より高度な段階を目指す。

そういう一歩一歩の努力が大切だ。

忘れてはいけない。

みんないきなり子供から大人になることはできない。

時間がかかることは悪いことではない。

その過程で、情報や経験を共有できるし、進歩の段階を確かめることができる。

こうして私たちの世界は進んできたのだ。

男は気を取り直して、再びベントに思いをはせた。

桜の花には、不思議な艶ある。

白と赤の混じった色調は、まるで切腹の場のようだ。

短期間に咲き誇り、あわただしく散っていく。

潔さともいうのだろうか。

無垢の色を求める日本人の自然観に通じるのだろう。

そう言えば、日本人は中間色を使うという習慣が少ない。

その辺が、アフリカにすむ人々とは異なる気がする。

勧善懲悪を好み、熱しやすくて冷めやすい。

微笑ましい人々である。

ただ、社会的弱者に対して集団で制裁を加える傾向もあるので気を付けた方がよい。

中間色というのを、多様性と置き換えてもよい。

多様な考えや、多様な生き方を否定してほしくない。

仮に少数であったとしても、多様であることが我々を救うことになることも多い。

久しぶりに穏やかな日差しの中で、桜の花を見ながらそんなことを考えた。

組織を守るために個を殺してはいけない。

個が守られ、個が輝くことが、組織全体の生き残りにつながることを忘れてほしくない。

私は、そんな社会が実現することを願っている。

琵琶湖漂着流木に関する実態調査を行った。

2013年、台風18号による豪雨は9月16日午前2時にピークを迎え、雨量は1時間に22.5mmに達した。

一方、雨が小降りになってから風が吹き始め、午前7時に琵琶湖東岸での最大有義波高は78㎝を越えた。

つまり流木は夜半に河川から湖に流出し、早朝に岸に打ち上げられた可能性が高い。

そこで、琵琶湖北湖に流入する三大河川(安曇川、姉川、愛知川)から流出した流木がどこに漂着するかのシミュレーションを行った。

計算は9月1日から12月31日まで実施し、流木の追跡は9発16日2時から8時までについて行った。

これによると、安曇川から流出した流木は沖島西岸に、姉川から流出した流木は彦根付近に、愛知川から流出した流木は新海浜漁港周辺に漂着した可能性が高いことがわかった。

このことは、2月25日に新海浜漁港でヒアリングした漁民の証言とも一致した。

この漁民の話によると、愛知川の増水によって大量の木材が流出し、その多くが新海浜西岸に漂着した。

それらの一部はエリにぶつかり、エリを崩壊させた。

漂着した流木は滋賀県によって順次撤去されており、2014年2月25日の段階では、新海浜西岸に残っているだけだった。

愛知川以北では流木の回収はほぼ完了していた。

薩摩町付近では特にきれいになっていたので、地元民に理由を聞いたところ、老人会が月1回湖岸の清掃をしているとのことだった。

つまり、古くから住民が住んでいる地域では湖岸を清掃する習慣があるので、小型の漂着ゴミは随時回収されている。

ただ、今回のような大型の流木については地元自治体の支援がないと撤去は困難なようだ。

一方、新海浜のように近年になってから開発された地域では地元民によるゴミ回収の習慣がないので、流木の回収も後回しになっており、またすでに流木が回収された地域でもテレビなどの小型ごみが湖岸に放置されていた。

無作為に選択した領域60m2(奥行10m×幅6m)の中に存在した10本の流木の重量は総和206.6kgであった。

最大重量は30㎏、最小重量は5㎏であった。

また周辺にあった最長の流木長は19.4mであった。

琵琶湖東岸25㎞に一様に流木が存在したと想定すると、約860トンの流木が漂着したことになる。

武器輸出三原則について、ウィキペディアには以下のように書いてある。

***

武器輸出三原則とは、日本政府がとっていた武器輸出規制および運用面の原則のことである。

政府答弁などで明らかにされていたものの、直接法律で規定されてはおらず、政令運用基準にとどまっていた。

また、「武器」の定義等をふくめて議論があった。

2014年4月1日に武器輸出三原則に代わる防衛装備移転三原則が閣議決定された。

***

これらを読んでもよくわからない。

武器という表現が、防衛装備と変わっている。

輸出が、移転に変わっている。

政府見解をよんでもよくわからない。

一番の問題は、制限する場合についても、認める場合についても、具体的な中身が見えないということだ。

今後、懸念されることは、武器にしろ防衛装備にしろ、軍需と民需の区別がつかなくなるということなのではないだろうか。

確実に言えることは、紛争や戦争が、ロボット化することである。

これはある意味では恐ろしいことでもある。

ロボット同士の争いは、戦争が無機化し、より凄惨となるのだろう。

この分野での我が国の技術力は高いものがある。

しかし、そのほとんどが民需として発達してきている。

一方、アメリカでは軍需用として作られている。

たとえば潜水ロボットは、日本での製造価格はとても高い。

一方、アメリカの価格は10分の1くらいだ。

これは、軍需用に開発されるので、ほとんど消耗品的に作られたからだ。

最大の目的は、イラク戦争の時に機雷の探査に用いられた。

当然、コンパクトで安価でないと役に立たない。

今後10年間で、特にロボットの分野の技術は大きく変わることが予想される。

短絡的な原則の変更ではなく、世界の変化、技術の変化に合わせた戦略が必要なのだろう。

我が国のリーディング技術が、結果的に多くの人々を殺傷することに利用されないことを願っている。

重い体をゆっくりと起こして、女は周りを見た。

どうも少し熱があるみたいだ。

男からの報告を考えているうちに、いつの間にか眠ってしまったようだ。

「どうもベントのようだわ」

でもなぜこの湖に。

のどが渇いていた。

コップに水をくんでくると、ソファーに座ってゆっくりと飲み干す。

問題は、ベントだったとして、なぜ今起こっているのか。

ひょっとして大きな変化の前兆かもしれない。

女は電話をとりあげた。

東京の共同研究者に問い合わせる。

「泥の中の温度を計ってみよう」

相手はそう言って、手配を約束してくれた。

今から準備しても一か月はかかるだろう。

船とか人員の確保もしなければならない。

それにしてもどうやって泥の中の温度を計るのだろうか。

待機していた男に指示を出しながら、女は首をひねった。

いずれにしても、この現象を見つけたからには、徹底的に解明したいと思う。

そのためにこれまで準備をしてきたのだ。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken