6年前の2016年12/19ツレと木更津市金田の平島水産で、ランチの穴子天丼と刺身盛り合わせ定食を食べた時のことです。2つとも新鮮な魚介類が満載で、絶品の漁師飯でした。その後海岸通りをドライブしたのですが、アクアラインの下で面白いものに出会いました。

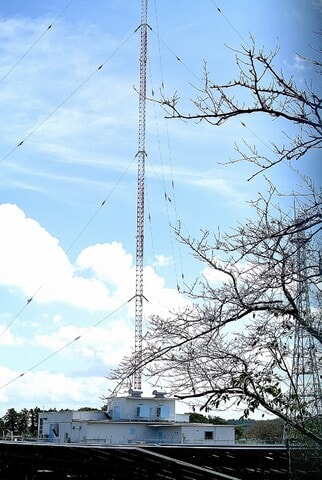

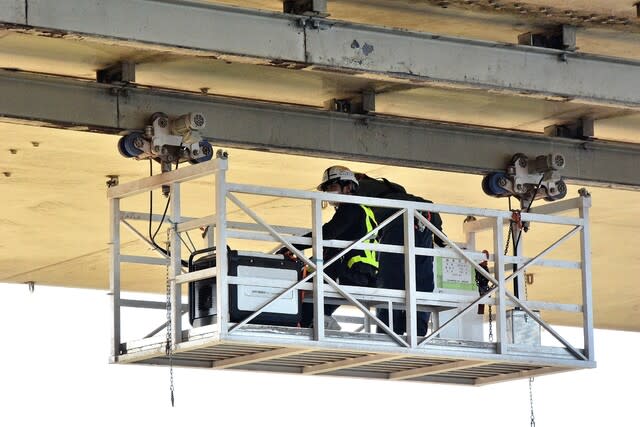

アクアラインの真下を通過している時でした。アクアラインの下にゴンドラの様な車両が接続され、海の方から橋脚部に近づいてきたのです。

その車両には作業服を着た人が2~3人乗っていました。

ゴンドラのような物には機械が沢山設置されている様で、作業員が操作をしているのが見えました。調べてみると、アクアラインの海上橋梁を点検・補修する移動点検車でした。

そして最後の橋脚部に着くと、組まれた足場から作業員がゴンドラから降りてきました。こんな車両がアクアラインの下を走っていたとは知りませんでした。規模が小さく比較にはなりませんが、新幹線のドクターイエローのような役目の車輛の様です。