旅行記つづき。

本日は唯一演奏会のないフリーの日。

9時入場のゴッホ美術館のチケットを買ってあるので、それまでに朝食を済ませねば。

朝食は7時からと勘違いして降りて行ったら食堂は真っ暗で、廊下でボケー・・・としていたらやがてオーナー父が起きてきて7時半からと教えてくれたのでありました(最初にもらった紙にちゃんと書いてあった )

)

スタッフのお兄ちゃん、この日の朝にカプチーノをお願いしたら、翌朝も「あなたはカプチーノだね

」とカプチーノをいれてくれ、いや今日はブラックがいいんだけど・・・と思ったがせっかく覚えてくれてたので有難くいただきました。

」とカプチーノをいれてくれ、いや今日はブラックがいいんだけど・・・と思ったがせっかく覚えてくれてたので有難くいただきました。

オーナー父が一人一人に焼いてくれるパンケーキはとっても美味

アムステルダム滞在中でここの朝食が一番美味しかったかも あと屋台のニシンサンド

あと屋台のニシンサンド

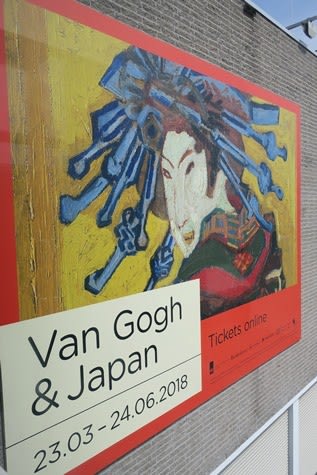

宿から徒歩数分のゴッホ美術館

この円形の建物は特別展などに使われる別館(黒川紀章の設計)で、本館とは内部で繋がっています。

このとき行われていた特別展は「Van Gogh & Japan」で、昨年東京に来ていたものと同じもの。私は東京では行かなかったので、今回見られてよかったです。オーディオガイドの説明もわかりやすかった。しかしこの特別展を見て改めて思いましたが、ゴッホって本当にもっっっのすごく日本という国に美しい夢を見ていたのですねぇ

特別展はとても空いていたけれど、常設展の方は10年前よりも混んでいたなぁ。前回は晩年の絵に心動かされた私でしたが、今回は小さな自然や素朴な人々の暮らしに向けられたゴッホの眼差しが心に残りました

しかし作品数は膨大で非常に充実した内容ではあるけれど、入館料€23って・・・オランダの物価はほんと高い

浮世絵仕様なロビー

ミュージアムカフェの、なんちゃらベリージュース ケーキや軽食もありました。

ケーキや軽食もありました。

そういえば、ポーランド航空で飲んだブラックカラントジュースも美味しかったなぁ

さて、トラムに乗って、次の目的地へ移動しましょう

トラムのチケットは運転手から買えるけど、現金不可で、カード払いのみ。世の中から現金が消える日は私が思っている以上に近いのかもしれない。

宿でもらった市街マップにはトラムの停留所名が全部は書かれていなくて、自分の降りたい停留所はどうすればわかるのかと宿の兄ちゃんに聞いたら、ドットの数を数えていればOKと。なるほど。実際それで問題なかったです。

それは問題なかったのだが~。

アムステルダムのトラムの降り方って、降車ボタンを押してチケットをピッとかざすだけではドアが開かないんですね 更にドア横のOPENボタンを押さなければならない。今回最初に乗ったとき(10年前にも乗ってるが)それがわからずボーっとドアが開くのを待っていたら、トラムが発車してしまった

更にドア横のOPENボタンを押さなければならない。今回最初に乗ったとき(10年前にも乗ってるが)それがわからずボーっとドアが開くのを待っていたら、トラムが発車してしまった 。近くの男性が急いで押してくれたけど、時遅し

。近くの男性が急いで押してくれたけど、時遅し 周りの観光客が口々に降り方を教えてくれました。それ以降は私も同じ状況に陥っている人に教えてあげたのであった。困ったときの観光客ネットワーク

周りの観光客が口々に降り方を教えてくれました。それ以降は私も同じ状況に陥っている人に教えてあげたのであった。困ったときの観光客ネットワーク

せっかくなのでこのまま終点の中央駅まで行くことに。

車窓から見えた、アムステルダム市立劇場

その横のライツェ広場

久しぶりのアムステルダム中央駅。東京駅のモデルになった駅です。

前回はブリュッセルから鉄道でこの駅に着いたのだった。

駅前の眺め。

写真左の建物には観光案内所やカフェが入っています。

ここから再びトラムに乗車。慣れるとやっぱりトラムは便利。

と言ったそばから間違った番号のトラムに乗ってしまい、レンブラント広場で慌てて下車。

今回の旅行、どうもいつも以上にうっかりが多い 一人旅って多少間違えても誰にも迷惑をかけないので、ついテキトーに行動しがちになってしまう。

一人旅って多少間違えても誰にも迷惑をかけないので、ついテキトーに行動しがちになってしまう。

写真は、広場のレンブラント像と3D夜警団。

そして正しいトラムに再び乗車。

そうそう、ここで降りねば。

オランダ国立オペラ&バレエ。

といっても目的地はここではなく。

えーと・・・

お、なんかディズニーシーのような眺め (TDSはヴェネチアだけど)

(TDSはヴェネチアだけど)

水のある街の風景っていいですよね。

えーと・・・

んーと・・・

地図によるとこの辺りのはずなんだけど・・・(っとにゴミゴミしてるなぁ)

だめだ、ギブアップ。

そしてお約束の・・・

そこの地元の人らしきおばさま達~~~ヘルプミ~~~

とても親切に教えていただき(オランダ人ってみんな流暢に英語を話しますよね)、到着~~~。てか地球の歩き方の地図、わかりにくすぎだわ

この赤と緑の窓の可愛らしい建物は、レンブラントが住んでいたおうち🏠です。隣の新館(彼のエッチングなどを展示)とは内部で繋がっています。ミュージアムへはこの新館の入口から入ります。

10年前に来たかったけど時間がなくて泣く泣く諦めた場所だったので、今回来られてよかった。

1606年築。こういう建物が何気なく残っているのがヨーロッパの街のいいところですよね。

裕福な家のサスキアと結婚し画家としても絶頂期にあったレンブラントは、1639年にこの家を13,000ギルダーで購入し、経済的に困窮し売り払うことになる1656年まで住んでいました。『夜警』が描かれたのもこの時期。

建物内部は最新の研究に基づき当時のインテリアが再現されています。こういう展示は楽しくて大好き いろいろ可愛い

いろいろ可愛い

この部屋は台所で、奥のベッドは召使のためのもの。ベッドの長さが異様に短いのは、当時の人は小柄なうえ少し上体を起こす姿勢で寝ていたからとのこと(by 日本語オーディオガイド)。

フェルメールの『牛乳を注ぐ女』の絵のような台所

寝室兼応接室。

沢山の絵が飾られています。

玄関ホール的な部屋

のんびりと外の景色を眺めている警備員さん笑

可愛い小窓

小窓の奥はこんな感じの小部屋で、事務室として使っていた部屋のようです。

この白い部分は大理石のように見えるけど、木製。だまし絵ですね。

玄関ホールの隣の待合室。

この暖炉も、大理石ではなく木製です(下の柱部分は確か本物の大理石だったような記憶)。

このドア枠も。

ね?

フェルメールの絵にも大理石を模したヴァージナルなどが描かれていますが、当時こういうインテリアが流行っていたのだろうか。大理石よりは安価だけど、これはこれで結構手がかかってる気がする。レンブラントなどは自分で彩色するのが絶対に一番いい仕上がりになりますね

ロープがないと上がれない急な階段。

豪邸のはずだけど、あまり豪邸ぽくはない雰囲気のおうち。

以前行ったアントワープのルーベンスの家はThe豪邸という風だったので、だいぶ雰囲気が違います。どちらも工房を兼ねたおうち。

破産時(正確には破産ではないそうですが)の競売リストをもとに再現したという、レンブラントの蒐集の数々。昆虫標本や貝殻など実に多様。これらのための出費が、破産の大きな原因の一つといわれています。

レンブラントのアトリエ。

光が最も多く射し込む部屋だからだそうです。

その部屋でクロスワードパズルに夢中の警備員笑

弟子たちのアトリエ。

ふつーに撮った写真もオランダ絵画ぽくなる

日本画では光と影の表現に重きが置かれず(代わりに線描に重きが置かれた)、西洋画ではそれらに重きが置かれた理由が、今回実感としてわかった気がします。伝統的な日本家屋って、障子から全体的に柔らかな陽光が入るじゃないですか。だから光は当たり前にそこにあって、光と影の境が曖昧で、その存在が強く意識されることはないように思う。一方で窓の小さな西洋家屋は光と影のコントラストが強烈で、画家がこれを意識しない方が不自然なのではないかしら。

そしてこの光と闇の境界の感覚の違いは、絵画だけでなく、東洋と西洋の精神的な文化にも影響しているように思われたり。うーん、面白いなぁ。

最後にレンブラントのエッチングなどを見て、見学終了。

レンブラントやフェルメールの絵画の世界に入ったような気分になれるこのミュージアム。この時代の絵が好きな方にはオススメですよ

この時点で16時過ぎ。

日の長い夏のアムステルダムのお散歩はもう少しつづきます。

※追記:レンブラントの家については、こちらのブログ様がとても詳細に書かれています(勝手にリンク失礼します)。