びた一文 (PART 1)

(bita001.jpg)

(bita002.jpg)

(himiko92.jpg)

デンマンさん、どういうわけでびた一文などという時代劇に出てくるような文句を取り上げたのでござ~♪~ますかァ?

あのねぇ~、バンクーバー市立図書館で借りた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのですよ。。。

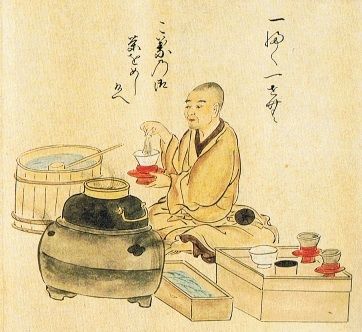

2食から3食へ

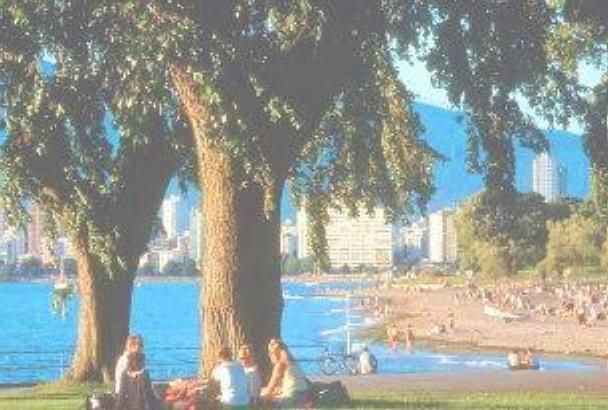

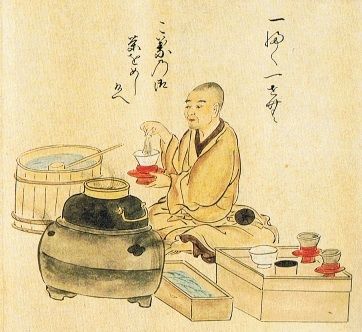

(cha900.jpg)

室町時代の食生活は2食から3食へとかわり、禅宗寺院でつくられていやうどんや豆腐が一般にひろまって、野菜料理も発達し、普及するようになった。

茶の栽培もひろがり人々は茶商人が路上で“一服一銭”で売る茶を買ってのんだ。

(123ページ)

(bita003.jpg)

明銭と私鋳銭

室町時代には永楽通宝のほかに洪武通宝・宣徳通宝などが用いられた。

永楽通宝などの明銭が輸入されると、やがてこれを模して粗悪な私鋳銭(びた銭)がつくられるようになった。

(124ページ)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

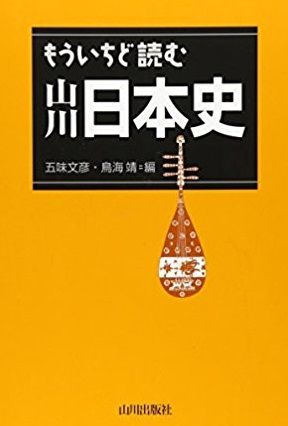

(yamakawa2.jpg)

『もういちど読む山川日本史』

編者: 五味文彦・鳥海靖

2009年12月15日 第6刷発行

発行所: 株式会社 山川出版社

山川出版社というのは教科書を出版している会社ですわよねぇ~。。。

あれっ。。。 卑弥子さんはよく知ってますねぇ~。。。

こう見えても あたくしは京都の女子大学で腐女子たちに「日本文学と源氏物語」を講義している教育者の一人でござ~ますわァ~。。。 山川出版社が教科書を出している会社であることぐらい存じ上げておりますわァ~。。。

これは。。。、これは。。。、おみそれしましたァ~。。。

つうことわあああァ~、デンマンさんは30年も昔の日本史の教科書を引っ張り出してきて、復習を始めたのでござ~ますかァ~?

そうです。。。 いけませんかァ~?

だったら、偏差値30台の あの「現実主義者」と名乗るネットの嫌われ者も 同じように『もういちど読む山川日本史』を読むべきではありませんかァ~。。。?

(fool911.jpg)

■『現実主義者 馬鹿の見本』

その通りですよ! この愚か者も上の本を読めばトラウマから解放されて まともな人間に生まれ変わることができるのです。。。

あらっ。。。 それほど威力のある御本なのでござ~ますか?

あのねぇ~、明日にでも、この愚か者のために上の本の別の箇所を引用して、記事を書くつもりなのですよ! そうすれば、この馬鹿も少しは利巧になると思うのです!

分かりましたわ。。。 今日は、この愚か者のお話ではないので、さっそく本題に入ってくださいまし。。。

わかりました。。。 卑弥子さんが あの馬鹿の事を持ち出したので、ついつい横道にそれてしまいましたが、確かに、時代劇などを観ると「びた一文ださぬ!」だとか「びた一文払わぬ!」とか、「びた一文まけねぇ~ぜぇ!」と喚(わめ)く場面に出くわすことがあるのですよ。。。

(bita005.jpg)

つまり、どうして そのような言い回しが出てくるのか? その事を突き止めたのでござ~ますか?

そういうことです。。。 ちょっと次の説明を読んでみてください。。。

鐚銭(びたせん)

(bita003.jpg)

鐚銭とは、日本の室町時代中期から江戸時代初期にかけて私鋳された、永楽銭を除く粗悪な銭貨。

表面が磨滅した粗悪な銭を指す言葉でもある。

悪銭(あくせん)とも。

ほんのわずかのお金を意味する「びた一文」の「びた」はこれに由来する。

日本では、鎌倉時代後期ごろから貨幣の流通が活発化したが、主に中国で鋳造された中国銭が流通していた。

これらの中国銭は、中国(宋・元など)との貿易を通じて日本にもたらされたが、日本でもこれらの貨幣を私的に鋳造する者が現れた。

これを私鋳銭(しちゅうせん)という。

私鋳銭は、一部が欠落したもの、穴が空いていないもの、字が潰れて判読できないものなど、非常に粗悪なものが多く、商品経済の現場では嫌われる傾向が強かった。

そのため、これら粗悪な銭貨は鐚銭と呼ばれ、一般の銭貨よりも低い価値とされるようになった。

室町時代に入り、明が日本との貿易用に鋳造した永楽通宝などが日本国内で流通するようになると、明の江南地方で作られた私鋳銭や、日本国内で作られた私鋳銭も次第に混入していった。

そうした私鋳銭ばかりでなく南宋の戦時貨や明銭自体も不良銭が混じるなど品質劣悪なものが普通だったため、これらを総称して「悪銭」といった。

また、こうした悪銭は良質な「精銭」とくらべ低価値に設定されたり、支払時に受け取り拒否されることが多く、これを撰銭(えりぜに)といった。

時には撰銭が原因で殺傷事件が起こることもあった。だが、経済発展に加え明の海禁及び貨幣政策の変更(明国内においては紙幣と銀が基準貨幣となり、銅銭を鋳造する意義が無くなった為に鋳造されなくなる)などによって渡来銭の供給が難しくなると、

こんどは通貨総量が減って銭不足が生じて粗悪な渡来銭や私鋳銭の流通量は増大した。

後に室町幕府の14代将軍・足利義栄が将軍就任の御礼に朝廷に献上した銭貨や同じく織田信長が正親町天皇の儲君・誠仁親王の元服の際に献上した銭貨が鐚銭ばかりであると非難されたが、

これは彼らが朝廷を軽視していたというよりも鐚銭ばかりが流通していて権力者でさえ良質な銭貨が入手困難であった事を示している。

そのため、16世紀になると室町幕府や守護大名、戦国大名たちは撰銭を禁ずる撰銭令(えりぜにれい)を発令して、円滑な貨幣流通を実現しようとした。

しかし、民衆の間では鐚銭を忌避する意識は根強く残存したものの、1570年代には経済の規模に対する絶対量の不足からくる貨幣の供給不足は深刻化して、代替貨幣としての鐚銭の需要も増えていくことになる。

また、金銀や米などによる支払なども行われるようになった。

後に織田政権が金銀を事実上の通貨として認定し、豊臣政権や江戸幕府が貫高制を採用せずに米主体の石高制を採用するに至った背景には、こうした貨幣流通の現実を背景にしたものであったと考えられる。

また、織田政権は撰銭令の中で鐚銭を基準とした銅銭に質による交換基準を定めたことで、一定の品質水準に達した鐚銭の通用が保証されたため、鐚銭が京都における一般的に通用した貨幣とみなされて「京銭」と称されるようになった。

江戸時代に江戸幕府は永楽通宝の通用を禁じて、京銭(鐚銭)と金貨・銀貨との相場を定めて鐚銭を相場の基準とすることで撰銭のメリットを失わせ、続いて安定した品質の寛永通宝を発行し、渡来銭や私鋳銭を厳しく禁ずるようになると、

鐚銭は見られなくなり、撰銭も行われなくなっていった。

出典: 「鐚銭」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

なるほどォ~。。。 つまり、鐚銭とは贋金(にせがね)だったのですわねぇ~。。。?

確かに、正式に作られたお金じゃなくて 勝手に誰かが造ったお金なんだけれど、これが普通のお金と同じように使われたのですよ。。。 それが、現在 言うところの贋金とは違うところです。。。

つまり、当時の政府、つまり室町幕府は見て見ぬ振りをしたのでござ~ますかァ~?

そういうことです。。。 ただし、その鐚銭を使う人も、受け取る人も、正式なお金じゃないと見て判るので 正式な銭よりも低い価値とされたわけですよ。。。 だから、正式な永楽通宝が100円ならば、その鐚銭は10円ぐらいの価値しかなかった。

(eiraku01.jpg)

向かって左が宋から輸入した正式の永楽通宝で、右が勝手に日本で作られた鐚銭ですよ。。。

あらっ。。。 現在の あたくしたちには、全く同じように見えますわねぇ~。。。

でも、当時の人たちにとっては、お金のことだから、馬鹿でもすぐに見分けられたのですよ。。。

確かに、じっと見ていると、右側のお金の方が なんとなく価値がなさそうに見えますわァ~。。。 うふふふふふふふ。。。 つまり、この事が言いたかったのでびた一文を取り上げたのでござ~ますかァ?

いや。。。 そればかりじゃありませんよ! 喫茶店の第一号が室町時代にできたということですよ。。。

マジで。。。?

確かに、店らしいものはなく、茶商人が路上で“一服一銭”で商いをしたというものの、間違いなく庶民が商人から茶碗一杯のお茶を お金を払って飲んだわけですからね。。。 これを日本の喫茶店の第一号だと言っても過言ではないと思うのですよ。。。

(cha900.jpg)

一服一銭というと、現在では おいくらぐらいなのでしょうか?

道端で売っていましたからねぇ~。。。 たぶん、現在の価値ならば50円から100円でしょう!

すると、永楽通宝1枚で一服飲めるとすると、鐚銭では10枚出さねばならないのでござ~ますわねぇ~。。。

たぶん、そういうことだったと思うのですよ。。。

(laugh16.gif)

(すぐ下のページへ続く)