【ご注意】この記事は昨年の夏に書きかけのまま放置していたものです。

あまりの暑さに、ダジャレのキレも悪いこと・・・(^_^ゞ

とは言え、もう夜は秋の虫が合唱を始めましたね。

この記事はまだ梅雨も明けない7月の初め・・・

京都からはお隣の県、三重県は鈴鹿山麓までとろろ飯を食べに

行きました。「となりのトロロ」ですね♪

伊勢志摩サミットがあった三重県と京都府が隣接?

ちょっと意外かも知れませんが、京都府は1府5県と隣接しています。

これは、47都道府県でも4番目に多い数字。

1位は長野県の8県と隣接、2位は7つと隣接する埼玉、岐阜県。

6つと隣接するのは福島、三重県と京都府ってことになります。

ちなみに隣接0は北海道と沖縄県。

ブロ友さんが紹介されていた、とろろめし自然薯料理の「茶々」。

鈴鹿山麓店はR477(湯の山街道)沿いにあります。湯ノ山温泉の東です。

店構えは特別凝ってませんね、よくある街道沿いの食事処って感じ。

しかし大駐車場はほぼ満車、人気があるお店ですね。

鈴鹿スカイラインも近い、ツーリング・ドライブの聖地だけに

それらしいグループも♪

最近目立つのはロードバイクのサイクリング派ですかね。(^_^ゞ

メニューはとことん自然薯、とろろに拘ったもの。

食べる前はデザートに「とろりんプリン」をと考えたていたのですが

お腹いっぱいになってしまい・・・最初に頼まなくてヨカッタ。

自然薯のお煎餅は最初からついていたものです。

ここの割り箸は飛騨杉の間伐材を使っているのだとか。

割り箸ってあまりにも当たり前で、深く考えることは無いのですが

とても日本らしい文化かも知れませんね。究極のおもてなし?

実際、礼儀作法では塗り箸より格が上だったりします。

吉野杉で有名な奈良には、300年前の古文書にわりばしの記述が

残っているそうで、歴史も古いです。

建築材の端材を捨てずに有効活用した「もったいない」精神から

生まれたものでしょう。

完全に2本に割ってしまわず、少し残して切れ目を入れて、

食べる直前に割って使う割り箸のアイデアは、縦に割れやすい

スギの特性を知り尽くした吉野の職人の知恵だとか。

塗り箸もナイフやフォークは何度も使う食器。けれども割り箸は、

自分が割るまで使われたことがない「おもてなし」の道具。

10年ほど前は年間約250億膳使われた割り箸も今は190億膳程度に

なっているようです。それと言うのも日本で消費される割り箸の

98%は輸入モノ(うち99%が中国産)だそうで・・・

一時、割り箸を浸けたらスープの色が変わったとか、金魚鉢に

割り箸を入れたら金魚が死んだとか・・・ありえない都市伝説が

拡散したこともあり。(^_^ゞ

それと違ってもいつも問題にされるのが「使い捨て」「資源の無駄」

「森林破壊」「ゴミ問題」などマイナスイメージの意見も出ます。

しかし国産材の場合、資源の無駄どころか無駄になってしまう端材を

使うし、間伐材を使えば森林も健全になる。ゴミは再生紙にしたり

チップにしたりリサイクル材料になります。

めっちゃ合理的、日本人の知恵の塊だと思いませんか?

ここのように国産材の割り箸が出てくれると嬉しいのですが、

ほとんどのお店では見かけませんね。プラスチックの塗り箸を置く

ところも増えてますが、果たして環境的には良いものかどうか・・・

「なるべく輸入割り箸は使いたくない」という人は、国産材を使った

お気に入りのマイ割り箸を持つのも良いかもね。

捨てずに持って帰れば立派な「割り箸ゴム鉄砲」も作れますしね。(^_^ゞ

割り箸で作るセミオートマチック ゴム銃

マイ割り箸に・・・

さて、話が思いっきり逸れてますが・・・元に戻して。

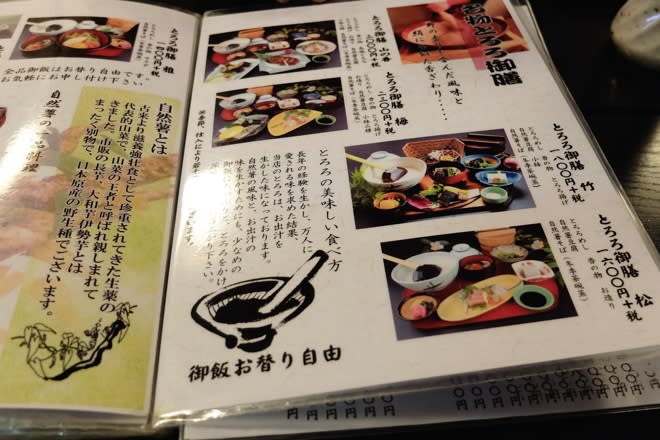

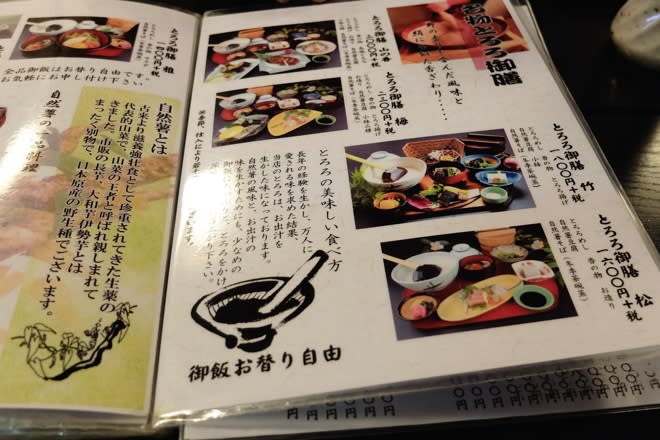

注文したのは、とろろ御膳「竹」と「松」。

とろろとごはん(麦めし)は、お替わり自由。

それだけのメニューもあって人気のようです。「とろろめし ¥980」

とろろは出汁で伸ばしてあるので、濃過ぎず食べやすい。

じゅるじゅるぅ〜って、いくらでも食べられそう♪

とろろめしだけじゃなく、色んなものがついてます。

自然薯豆腐に自然薯そば、「竹」はとろろ揚げ、小鉢。「梅」にはお造り。

麺にも自然薯が練り込んであります。これにもたっぷりとろろを掛けて

ん〜、もうお腹いっぱい♪ もう限界・・・

普段から少食なんで、お替わりが出来なかったのが残念ですが。(^_^ゞ

自然薯(じねんじょ)に強く拘っているこのお店。

山芋、長芋、とろろ芋、大和芋、自然薯・・・言い方いろいろで、

この際、ちょっと整理しておきます。

まず、山芋、とろろ芋って品種はありません。総称として呼んでいるだけ

ですね。長芋、大和芋、自然薯はそもそも原産地が違います。

長芋は中国原産、大和芋は南方原産で外来種ですが、

自然薯は日本原産で山野に自生しています。

現在栽培されている山芋の3分の2は長芋なんです。水分が多めで

とろろには向いていません。短冊や薄切りにしてサクサクした食感を

味わう方がよいかも。大和芋は手の平やイチョウに似た形の山芋です。

食感も濃厚で粘りが強いので、山かけや、とろろ飯に向いてます。

収穫まで3、4年掛かる自然薯は流通量も少なく高級品とされています。

粘りは最も強く、とろろにする場合は出汁で割るのが一般的。

栄養価も高いようで、古くから「山うなぎ」と呼ばれ、滋養強壮に

効果がある事が知られています。

店内には、お土産コーナーや産直販売コーナーがありましたが、

産直品が意外と良かったかな。

2016.7/3、自然薯料理「茶々」にて。

あまりの暑さに、ダジャレのキレも悪いこと・・・(^_^ゞ

とは言え、もう夜は秋の虫が合唱を始めましたね。

この記事はまだ梅雨も明けない7月の初め・・・

京都からはお隣の県、三重県は鈴鹿山麓までとろろ飯を食べに

行きました。「となりのトロロ」ですね♪

伊勢志摩サミットがあった三重県と京都府が隣接?

ちょっと意外かも知れませんが、京都府は1府5県と隣接しています。

これは、47都道府県でも4番目に多い数字。

1位は長野県の8県と隣接、2位は7つと隣接する埼玉、岐阜県。

6つと隣接するのは福島、三重県と京都府ってことになります。

ちなみに隣接0は北海道と沖縄県。

ブロ友さんが紹介されていた、とろろめし自然薯料理の「茶々」。

鈴鹿山麓店はR477(湯の山街道)沿いにあります。湯ノ山温泉の東です。

店構えは特別凝ってませんね、よくある街道沿いの食事処って感じ。

しかし大駐車場はほぼ満車、人気があるお店ですね。

鈴鹿スカイラインも近い、ツーリング・ドライブの聖地だけに

それらしいグループも♪

最近目立つのはロードバイクのサイクリング派ですかね。(^_^ゞ

メニューはとことん自然薯、とろろに拘ったもの。

食べる前はデザートに「とろりんプリン」をと考えたていたのですが

お腹いっぱいになってしまい・・・最初に頼まなくてヨカッタ。

自然薯のお煎餅は最初からついていたものです。

ここの割り箸は飛騨杉の間伐材を使っているのだとか。

割り箸ってあまりにも当たり前で、深く考えることは無いのですが

とても日本らしい文化かも知れませんね。究極のおもてなし?

実際、礼儀作法では塗り箸より格が上だったりします。

吉野杉で有名な奈良には、300年前の古文書にわりばしの記述が

残っているそうで、歴史も古いです。

建築材の端材を捨てずに有効活用した「もったいない」精神から

生まれたものでしょう。

完全に2本に割ってしまわず、少し残して切れ目を入れて、

食べる直前に割って使う割り箸のアイデアは、縦に割れやすい

スギの特性を知り尽くした吉野の職人の知恵だとか。

塗り箸もナイフやフォークは何度も使う食器。けれども割り箸は、

自分が割るまで使われたことがない「おもてなし」の道具。

10年ほど前は年間約250億膳使われた割り箸も今は190億膳程度に

なっているようです。それと言うのも日本で消費される割り箸の

98%は輸入モノ(うち99%が中国産)だそうで・・・

一時、割り箸を浸けたらスープの色が変わったとか、金魚鉢に

割り箸を入れたら金魚が死んだとか・・・ありえない都市伝説が

拡散したこともあり。(^_^ゞ

それと違ってもいつも問題にされるのが「使い捨て」「資源の無駄」

「森林破壊」「ゴミ問題」などマイナスイメージの意見も出ます。

しかし国産材の場合、資源の無駄どころか無駄になってしまう端材を

使うし、間伐材を使えば森林も健全になる。ゴミは再生紙にしたり

チップにしたりリサイクル材料になります。

めっちゃ合理的、日本人の知恵の塊だと思いませんか?

ここのように国産材の割り箸が出てくれると嬉しいのですが、

ほとんどのお店では見かけませんね。プラスチックの塗り箸を置く

ところも増えてますが、果たして環境的には良いものかどうか・・・

「なるべく輸入割り箸は使いたくない」という人は、国産材を使った

お気に入りのマイ割り箸を持つのも良いかもね。

捨てずに持って帰れば立派な「割り箸ゴム鉄砲」も作れますしね。(^_^ゞ

割り箸で作るセミオートマチック ゴム銃

マイ割り箸に・・・

| 純日本風 和の色彩 割箸 25膳 国産間伐材使用 |

| クリエーター情報なし | |

| きんだい |

さて、話が思いっきり逸れてますが・・・元に戻して。

注文したのは、とろろ御膳「竹」と「松」。

とろろとごはん(麦めし)は、お替わり自由。

それだけのメニューもあって人気のようです。「とろろめし ¥980」

とろろは出汁で伸ばしてあるので、濃過ぎず食べやすい。

じゅるじゅるぅ〜って、いくらでも食べられそう♪

とろろめしだけじゃなく、色んなものがついてます。

自然薯豆腐に自然薯そば、「竹」はとろろ揚げ、小鉢。「梅」にはお造り。

麺にも自然薯が練り込んであります。これにもたっぷりとろろを掛けて

ん〜、もうお腹いっぱい♪ もう限界・・・

普段から少食なんで、お替わりが出来なかったのが残念ですが。(^_^ゞ

自然薯(じねんじょ)に強く拘っているこのお店。

山芋、長芋、とろろ芋、大和芋、自然薯・・・言い方いろいろで、

この際、ちょっと整理しておきます。

まず、山芋、とろろ芋って品種はありません。総称として呼んでいるだけ

ですね。長芋、大和芋、自然薯はそもそも原産地が違います。

長芋は中国原産、大和芋は南方原産で外来種ですが、

自然薯は日本原産で山野に自生しています。

現在栽培されている山芋の3分の2は長芋なんです。水分が多めで

とろろには向いていません。短冊や薄切りにしてサクサクした食感を

味わう方がよいかも。大和芋は手の平やイチョウに似た形の山芋です。

食感も濃厚で粘りが強いので、山かけや、とろろ飯に向いてます。

収穫まで3、4年掛かる自然薯は流通量も少なく高級品とされています。

粘りは最も強く、とろろにする場合は出汁で割るのが一般的。

栄養価も高いようで、古くから「山うなぎ」と呼ばれ、滋養強壮に

効果がある事が知られています。

店内には、お土産コーナーや産直販売コーナーがありましたが、

産直品が意外と良かったかな。

2016.7/3、自然薯料理「茶々」にて。