山道をどんどん上がっていきますと、

この四脚門を越え

道は階段になっていきます。

ここまでケーブルで

来た人もここは頑張って登りましょう。

そしていよいよたどり着きます。

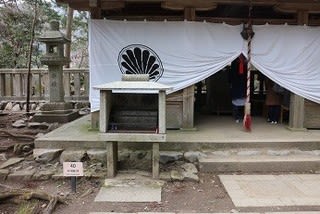

鞍馬寺金堂です。

前には阿吽の虎がいますよ。

ここまで上がってきたことは、

元気な人にはわからないかも

しれませんが、健康で

ありがたいことだと

おもわないといけませんね。

四国を一緒の回っていたころなら

首Dさんもきっと

上がってこれたと思いますよ。

どこか心の片隅に不安を抱えたまま

登頂すると、なんだかとても

ありがたい気がしますねえ。

金堂でお参りした後は、

さあ、ここから奥の院を経て

貴船の方に降りてゆきましょう。

とはいえもう少し上り坂を

登っていきます。

そこに霊宝殿がありますが、

残念ながら休みです。

ここには毘沙門天像も

あるのですが残念です。

まだまだ上っていきます。

この辺りは「砂岩」

「泥岩」

「赤鳴 珪質頁岩」などが出ています。

そしてこの山中にある大きな石が、

義経背比べ石といいます。

義経が修行を終えて

山を下りるときに、

この石と背比べをしたそうです。

波乱に富んだ彼の生涯は、

まさにこの石とともに

始まったといわれていたりします。

そしてこの辺りの山道には

杉がうっそうと茂っており、

山道には杉の根っこが

たくさん露出した道になっています。

石ころや土ではなく

生き物の根っこが

はびこっている様子は神秘的で、

一般的に「木の根道」と

いわれたりしています。

ああ、最初この道に行こうと

思ったときには、

この木の根道にとても

惹かれましたねえ。

首Dさんもそんな話を

していたように思います。

根っこを避けて、よっこらしょと

歩いていきます。

そして道の横には義経堂なんかもありますよ。

この辺りで義経は天狗の面をかぶった人に

修行されたんですねえ。

そして、やってきました奥の院。

ここが魔王殿です。

なんとここに魔王が金星から

舞い降りたとされる場所です。

あまり他の寺院にも

こんな場所はありませんね。

ここもじっくり見ていきましょう。

まあ、金星から舞い降りるなんて、

あり得ない逸話なんですけど、

先日まで一緒に話をしていた

首Dさんともう二度と

会えないというのも、

全然信じられない話ですよねえ。

命ってとてつもなく

大切なものなんですが、

一方でなくなったらもう二度と

会えないと、

悲しくも刹那的でもあるんですねえ。

さあコースはもうこの辺から

急激に下っていきます。

このままコースをジグザグ状に

下っていって、貴船川の

ところまで降りていきます。

鞍馬山と貴船山の間を流れる

この川は、今日の人々の涼を

求める場所だったりします。

あ、ちなみに「貴船」という名前は、

数説ありますが

ひとつ反正天皇の時代に

玉依姫命が黄色の船に

のってやってきたという

「黄船」という説があるようです。

玉依姫命とは、

そう上賀茂神社の祭神を生んだ人ですねえ。

ここの川沿いにはいろんな店も出ています。

時刻ももう一時を回っています。

ここで食事をしていきましょう。

川沿いの床に座って・・・

ではなくそば屋さんに入りました。

いただいたのは山菜そばです。

おいしかったなあ。

ここから貴船川沿いを歩いて、

先程通ってきた貴船口の駅へと

向かいましょう。

ここから2キロくらいですね。

バスを待ってもいいのですが、

まあ夜のお通夜の時間から見ても

余裕がありますので

歩いていきましょう。

途中でバスに二回追い越されましたが・・・。

まあこの道もいろんな人が

歩いてはります。

楽しかった首Dさんとの

山道なんかを思い出しながら

歩いていきましょう。

最後までついてきてくれましたかあ。

結局天狗が現れて、

あれは嘘だったんだよ

といってくれはしなかったです。

でも首Dさんとこれまで

いろいろ遊んできた思い出は、

doironの中に山ほどある

ことがわかりましたね。

これから生きていくにつれ、

いろんなところで

彼を思い出しながら、

過ごしていくんやなあ

と考えた歩きとなりました。

貴船口から、やってきた電車で

出町柳に向かい、

そこから車で帰阪し、

お通夜に無事に参加した

doironだったのでした。