表千家不識庵の門前から南へ進みました。この辺りは景観保護の重点地域であるそうで、小川通の風景のなかでも歴史的な風情が保たれています。江戸末期を上限とする伝統的な京町屋の並びがよく残されています。

これより南にも古い町屋は幾つかありますが、町並みとして一定の規模で残っているのはここだけです。そのためか、小川通の景色としてよく観光ガイド類で紹介されています。

その古い町並みを南へ抜けると、右手に整備された史跡公園があります。その奥には寺之内通との辻があります。

史跡公園の名前は「百々橋ひろば」といい、かつてここを流れていた小川(こかわ)に架かっていた寺之内通の石橋であった「百々橋(どどばし)」の礎石が記念碑のような感じで残されています。かつての橋の4基の礎石のうちの一つです。

中世戦国期には小さな板橋であったこの橋は、応仁の乱のさなか、上京の合戦にて両軍の境目にあたることが多かったため、その占有は戦線の移動および陣場の確保に繋がったようです。それで、この小さな橋を巡っての戦闘が幾度も繰り広げられたといいます。

その後、近世において石橋に換えられて昭和40年代まで架かっていた百々橋ですが、小川の埋め立て暗渠化にともなって撤去され、別の場所に移築保存されています。

現地の解説板です。いま「百々橋ひろば」になっている範囲は、かつての小川の部分にあたります。史跡公園にするぐらいならば、ここだけでも埋め立てずに残せばよかったのに、と思うのは私だけでしょうか。

ただ、百々橋のほうは近世以来の古い石橋であるため、車の通行には不向きであり、寺之内通の車道化にも支障をきたすために撤去されました。これは仕方のない成り行きであり、撤去後は部材を室町小学校にてしばらく保管したのち、昭和56年に開園した洛西の竹林公園に移築され、いまではその立派な石橋の姿を見ることが出来ます。

その百々橋については、後日に洛西の竹林公園へ行って見学してまいりましたので、またレポートします。

「百々橋ひろば」から寺之内通に出る辻の北西側に、上図の宝鏡寺が位置しています。皇室より内親王が入寺する門跡寺院のひとつで、「百々御所」の旧称をともないます。中世の応安年間(1368~1375)の開創といい、戦国期にも存在して「洛中洛外図」にも描かれます。「洛中洛外図」に描写される寺院が位置と法灯とを今に伝える稀な事例です。

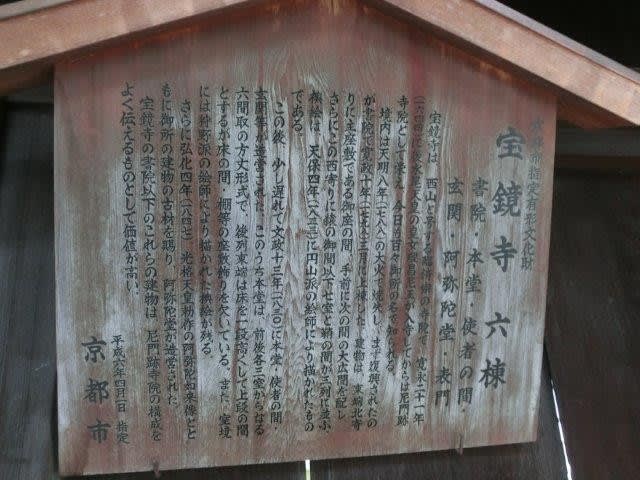

門前の案内板です。京都めぐりの観光客には「人形の寺」として親しまれ、女性に人気があるそうです。

ですが、本来は門跡寺院ですので格式は高く、皇室はもちろん、足利将軍家の庇護を得て禅宗尼寺五山の筆頭に位置しました。その「百々御所」の伝統を受け継ぐかの如く、伽藍建築群も立派な構えをみせています。江戸期の天明八年(1788)の大火で相当の被害を蒙り、それ以降の復興事業で整備されたのが現在の建築群です。一括して京都市の指定文化財になっています。

それとは別に、中世戦国期の様相をいまに伝えるのが、上図の建物です。境内を囲む築地塀の南東隅、百々橋の旧位置に接して物見櫓のような雰囲気をただよわせます。

この建物の前身である櫓状の建物が「洛中洛外図」の同位置に描かれており、かつての宝鏡寺が要塞寺院として軍事的色彩にいろどられていた様子をうかがわせますが、その建物の外観を受け継ぐかのような姿で同じ位置に建物が残されて今に至るのも、京都らしさを感じさせます。

寺之内通より、その宝鏡寺の南東隅の建物と百々橋跡、「百々橋ひろば」を見渡してみました。この狭い範囲が応仁の乱の激戦地であったのです。東西両軍あわせて6万余りの軍勢の最前線部隊がこの辺りで橋をめぐって争奪戦を演じていたわけですが、そんな戦場に隣接していた宝鏡寺が全滅せず、移転もなされずに今日まで維持されているところに、門跡寺院としての格と底力の何たるかが示されているように思います。

宝鏡寺の公式サイトはこちら。 (続く)

百々橋跡の地図です。

宝鏡寺の地図です。