バス停のすぐ横にある時計台のような建物が、河口湖自然生活館です。博物館施設の一種かなと思いましたが、ちょっと中をのぞいてみると、ガイダンス施設のようでした。

河口湖自然生活館のある一帯は大石公園と呼ばれます。上図の案内図のように多目的広場と自然公園から成る広い公園です。河口湖の北岸の大石地区に位置し、南岸にある八木崎公園とともにラベンダーの公園として知られています。

また、毎年6月に開催される河口湖ハーフフェスティバルのメイン会場でもありますが、今年2020年はコロナ対策により中止となったそうです。

そして、この案内図を含む景色が、アニメ「へやキャン△」第3話「激走!河口湖ラリー」に登場します。アングル的にはもう少し引くべきでしたが、すぐ横にバイクを並べたグループがたむろして雑談していたため、その手前で撮るしかありませんでした。

このシーンです。劇中は冬の場面ですから、奥の山並みの色が茶色っぽくなっています。

河口湖自然生活館のすぐ東側には、上図の「富士山の集いモニュメント」があります。はるか奥に淡い墨絵のように霞んでいる富士山を模したモニュメントのようだ、と思いました。初めて見るにもかかわらず、既視感がありました。

このシーンです。アニメ「へやキャン△」第3話「激走!河口湖ラリー」に登場します。実際にはこんな大きく富士山が背景に写ることは有り得ないのですが、これもアニメにおける効果的演出の一環でしょう。

実際には、富士山との位置関係や見え方はこんな感じです。望遠レンズで引き寄せれば、前掲のアニメシーンのような景色が撮れるのかもしれませんが・・・。

しかし、この薄墨のような富士の姿も趣があって良いです。とにかく個人的には富士山が見えればもう満足です。各務原なでしこと同じ富士山スキーですので・・・。

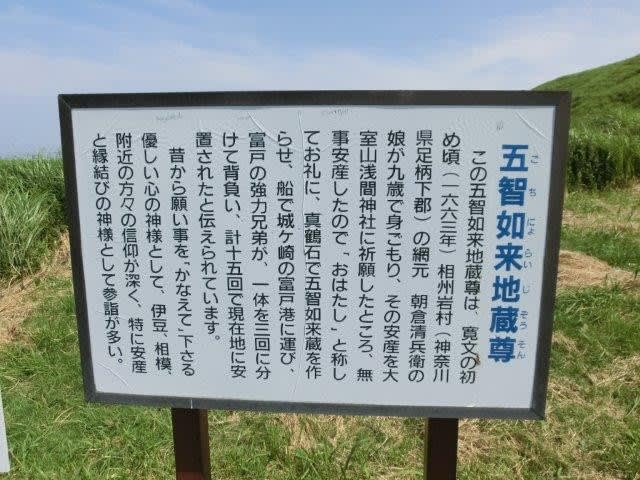

改めて「富士山の集いモニュメント」の案内文を読んでみました。それによると、このモニュメントに貼りつけられた多くの石は、国内に点在する252ヶ所の「◯◯富士」と名がついた山の石だそうです。252個の石を集めて、一つの富士山を造っているわけです。だから「富士山の集いモニュメント」なのか、と納得しました。

後日調べてみたら、地元の京都府だけでも「◯◯富士」と名がついた山が13ヶ所あるそうです。全然知らなかった・・・。昔から知っていたのは故郷奈良県の「都祁富士」こと都介野岳、近くの滋賀県の「近江富士」こと三上山ぐらいでした・・・。

とりあえず、記念の自撮り。富士山の見える地域に来ると嬉しくなってしまうので、どうしても顔が緩んで笑ってしまいます。口の両端に力を込めてなんとか表情を作り、笑いを堪えつつ撮りました。 (続く)