私の下の息子はひきこもっている。自分がうまく話せないから、みんなにいじめられるのだと思いこんでいる。

NPOでいろいろな子どもたちを見ると、発話できない子と発話できる子とがいる。発話できるように指導するのにずいぶん苦労した。

それで、どうしても、言葉とは何か、どうして話せたり話せなかったりするのか、と思ってしまう。このことについて、長く考えてきたが、いまだに、わからない。

私自身も、年老いてきたから、気づいた手がかりも、私の記憶力とともに失ってしまうだろう。まとまりがないが、言葉についての考察を少しずつ、書き留めておきたい。

☆ ☆ ☆

まず。言葉をはなすということと、コミュニケーションとを区別しないといけない。

アメリカの精神医学会の最新の診断マニュアルDSM-5は、コミュニケーション障害群で、言葉を話せることと、コミュニケーションができることを区別している。そうしないと、唖(おし)だとコミュニケーションができないことになる。じっさいには、手話や身ぶりや手書き文字で十分なコミュニケーションができる。

10年近く前に、沖縄で、障害者教育を行っている夫婦と会って、色々な話を聞いたが、彼女は耳が聞こえず、私との意思疎通は手書き文字を通じてだった。彼女は,漫画に自分の気持を描いて、社会に聴覚障害者への理解を訴えているという。

私の義兄は、咽頭がんで声帯をとった。胸にホワイトボードをぶら下げ、身ぶりで意思疎通できないときには、ホワイトボードに字を書いて、私とコミュニケーションをとった。

私の担当したダウン症の男の子も、発声するのに気管に障害があり、話しているのだが、何を言っているのか、私にはわからない。しかし、身ぶりで、それを補っていた。

☆ ☆ ☆

診断マニュアルDSM-5は、言葉が話せないことと、自閉スペクトラム症とを分けている。言葉が話せないからといって、自閉スペクトラム症ではないのだ。

しかし、今の社会は、コミュニケーションができるのに、言葉が話せないと差別する。

また、コミュニケーションが十分にとれないと、虐待をうける。

私が、発話にこだわるのは、虐待を受けたときに、親や善意の第三者に訴えることができるためだ。言葉が話せないと思われると平気で虐待する人がいる。そうでなくても、言葉で嫌なことは嫌だと言えれば、虐待のリスクは減る。

私の下の息子の「うまく話せない」というのは、コミュニケーションの問題である。これは、自分が理解してもらえない、自分の主張(assertion)を聞いてもらえないということである。したがって、これは mental disorder(精神疾患)というより、social skill(社会スキル)が身についていないという問題である。

NPOで子どもたちに接していると、自分が理解してもらえない、自分の主張を聞いてもらえないというのは、意外に多い悩みである。そして、いじめにあったり、自分の欲しくないモノを買わされたり、先生に誤解されたりする。

☆ ☆ ☆

発話ができないのは、言葉が本当にでてこない場合と、心理的な抑圧で言葉が出てこない場合とがある。後者は、診断マニュアルDSM-5では、不安症群の選択性緘黙(Selective Mutism)に分類される。後者は、「選択性」で判断する。例えば、母親とはコミュニケーションができるが、学校では一言も話せないということが起きる。

言葉が本当にでてこないのは、私のような老人によくあることである。

先日、妻が私の朝食を用意してくれ、突如、「あれがある? あれがないね、あれが!」と言い出した。「あれ」は、食べるに使う「はし」のことである。そのとき、妻は「はし」という言葉を最後まで思い出せなかった。

これ自体は老人としては珍しいことではない。しかし、そのとき、私が気づいたことは、妻が、「はし」という言葉を忘れたが、私の食卓を見て欠けているモノに気づいたのである。すなわち、「あれ」がないと食事ができないと思ったのである。十分、知的な脳の働きである。発話しようとしたとき、言葉を見いだせなかっただけである。

☆ ☆ ☆

発話ができないのに、発話したい内容が脳で構成できるか否かの区別がある。

つぎに、脳で話したいことを構成できても、単語と単語とを組み合わせることができないと、話したことにならない。コミュニケーションとはならない。私の妻の場合は、「はし」が言えなかっただけだ。意思疎通はできた。

5、6年も前のことだが、平仮名や漢字が書けて、「助詞」の使い方のドリルの問題をもくもくとする子が、指導の時間が終わると、とつぜん、お母さんに向かって「ニラニラ」と叫んだ。何のことかわからずに、非常に面くらった。一語だと何を言いたいのか、理解できない。助詞がなくても、いくつかの単語が頭の中に駆け巡ってこそ、言いたいことを理解できるのだ。例えば、「ニラ 好き」か「ニラ きらい」か「ニラ 食べたい」か「ニラ 買いたい」がわかる。

わかったことは、「助詞」の使い方のもくもくとドリルをこなすことと、発話ができることと異なるのだ。ドリルをこなすことをやめ、自分に起きたことを作文として書かすこと、また、対話を試みることで、苦労したが発話できるようになった。「かぜひいた」と私に文の形で言ってくれたとき、とても、うれしかった。

☆ ☆ ☆

言葉を理解する、言葉を話すということは、とても脳に負担をかけるように、思える。

いまは、言葉の出てこない子どもに対して、語彙をやたらと増やすことより、言葉を組み合わせて話す訓練に重点を置くようにしている。たとえば、中学英語は700語でできている。じっさいには、300語でも、組み合わせれば意志疎通ができる。日本語でも、同じだ。

言葉を自由に使いこなせない子は、見ていると、暗示にかかりやすい。なにかを指示をすると、それが頭のなかでぐるぐると回っているように見える。何か尋ねると、私を喜ばせようとして、意味もわからず、肯定してしまう。雨が降っているのに、「きょうは晴れだね」と言うと「晴れだね」と返ってくる。言葉を理解するのに苦労しているのだ。

私の母はある時から、ニコニコして隅に引っ込んでしまうようになった。母が死んでから、最近になってだが、私はそれが理解できるようになった。声が聞こえるが理解できないという症状が私にも起きるようになったからだ。

NPOで子どもの指導をしているとき、それが起きると、私はニコニコしてごまかすしかない。母も言葉の聞き取りが難しくなり、ニコニコするしかなかったのだろう。プライドの高い母だったから、それが大変苦しかっただろう。

☆ ☆ ☆

では、人間は、どうやって言葉を理解しているのだろうか。コンピューターと脳と比較すると、大きな謎がうまれる。

コンピューターにとって、言葉は記号列である。具体的には、言葉はビット列であり、普段は記憶装置にしまわれており、必要に応じて記憶装置から取り出されて、処理機構に送られ、処理が済むと、記憶装置に送られ、しまわれる。

脳のなかにはビット列なるものは存在しない。音素とか音節とか単語とか文法とかは、人類が文字をもってからできた人為的概念であって、人間の脳のなかにはそんなものはない。

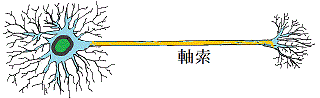

脳のなかで起きているのは、刺激を受けて神経細胞が興奮し、シナプスを通じて、次々と他の神経細胞を興奮させていくことだ。長期記憶は興奮の伝わっていく神経回路の書き換えとして蓄えられ、一時的記憶は、脳のなかの興奮の広がりとして、本当に一時的にしか存在しない。このように、コンピューターと異なり、脳はとても無駄の多い仕組みで、あたかも多数決かのように言葉を理解している。

したがって、人間は、言葉を理解し、話すために非常に苦労している。私も、老人になり、脳の機能が衰えると、しみじみと実感する。

☆ ☆ ☆

世の中には、人の言っていることを言葉どおりにしか理解できず、推察できない子どもを「発達障害」だという先生がたやカウンセラーがいるが、そんな差別発言をするよりも、相手にわかるように話す社会にすれば良い。