近所の森の蝶1

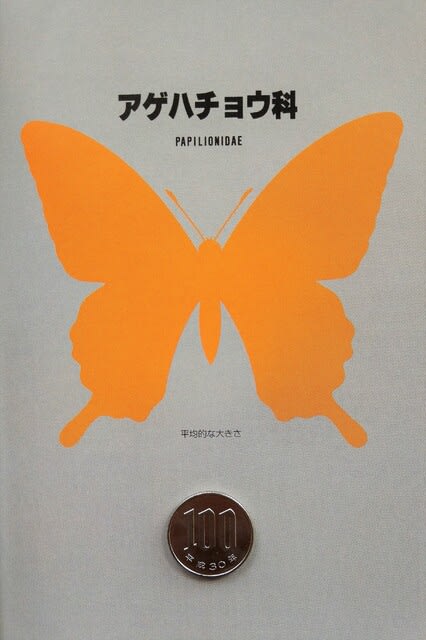

アゲハチョウ科

大型(翅を開いた差し渡しは10㎝前後)で、後翅に長い尾状突起がある種が多く、(ウスバシロチョウの仲間を例外とすれば)ひと目で他の科と見分けがつく。翅は「黒」または「黒と黄や青の斑」で、裏面と表面、雌と雄、季節による色彩・斑紋の変異は少ない。体の構造は蝶の中で最も原始的で、複眼は大きく、前脚は退化せずに中・後脚と同じ形をしている。

成虫は花の蜜を吸い、ぶら下がって翅を半開きにしていたり、小刻みに動かしていたりする。湿地で吸水するのは雄だけで、雌雄ともに樹液や腐果は好まない。日中に活動し、明るい色彩の種ほど日の当たる場所を飛ぶ傾向がある。

幼虫の食草はミカン科、クス科、セリ科、ケシ科、ウマノスズクサ科など臭いの強い植物を食草とし、刺激を受けると頭から悪臭を放つ肉角を出す。4回脱皮して終齢で緑色のユズボウ型になる種が多く、蛹は帯蛹で胸に糸をかけ、懸垂するような姿勢で葉や枝、壁などに上向きにつく。

世界には約500種余。日本産の約20種は大きく2つのグループに分けられる。ウスバシロチョウ亜科(ギフチョウ族、ウスバシロチョウ族)は比較的小型で、地上低くを不器用に飛び、雌の腹部には交尾後に付属物が形成される。丸くて白い翅のウスバシロチョウ族は一見シロチョウ科の種に似ている。アゲハチョウ亜科(ジャコウアゲハ族、アオスジアゲハ族、アゲハチョウ族)は大型で、一定のコースを巡回する蝶道を形成したり、求愛時に雌雄が空中を前後して飛び続けたりする種が多い。

霞丘陵産の11種のほか、首都圏ではほぼ絶滅したが、関西や北陸では都市近郊にも産地が残るギフチョウを参考として追加紹介。

キアゲハ(上)とアゲハチョウ(下)

中国雲南省白水台の宿屋の庭先にて 2009.6.3

【ともに霞丘陵周辺では良い写真が写せなかったので中国奥地産(日本産と同じ)を紹介】

アゲハチョウ科の幼生期など(「里の蝶」から一部をコピー)。

平均的なサイズ 大型

アゲハチョウ科は、最もチョウらしいチョウである。一般の人々が“蝶々”で思い浮かべるイメージは、シロチョウ科のモンシロチョウか、アゲハチョウ科のアゲハか、どちらかであろう。生物の近代分類の祖リンネが、最初に学名を付けた蝶は、ヨーロッパや日本を含む北半球に広く分布するキアゲハ(パピリオ・マカオン)であることからも、その事実は疑いようもない。

いわば「蝶の中の蝶」なのだが、近年、どうも雲行きが怪しくなってきた。教科書的には、以下のようになっている。蝶は鱗翅目(チョウ目)に属し、鱗翅目の大半は(いわゆる)蛾が占めていて、数多くのグループ(例えば上科)に分かれる。蝶もその一グループで、セセリチョウ科単独から成るセセリチョウ上科、その他の全ての“蝶”からなるアゲハチョウ上科、および最近“蝶”の一員に見做されるようになった(以前は所謂“蛾”の一員だった)シャクガモドキ上科の3上科を合わせて、便宜上“蝶”と呼ぶ(ここではシャクガモドキについての見解は割愛)。

大多数の蝶は“バタフライ”とか“パピヨン”とかの名で呼ばれている。それに対し、セセリチョウは“スキッパー”で、一般的な(大衆の)認識では蝶には含めない。すなわち、アゲハチョウ上科に属する各科の蝶(シロチョウもタテハチョウもシジミチョウも)が“バタフライ”であり、セセリチョウはそれとは別の“スキッパー”という別の昆虫と見做されているわけである。

しかし、近年のDNAに因る系統の解析結果で、意外な(困ったというか、当惑せざるを得ない)ことが判明しつつある。アゲハチョウ科は、セセリチョウ科より古い時代に、他の“蝶”たちと分かれている。すなわち、セセリチョウ科を含む大多数の蝶たちが同じグループで、アゲハチョウ科はそれらとは離れた類縁関係にある。ということは、捉え方によれば、アゲハチョウ科以外の蝶が「真正の蝶」で、(蝶の代名詞的存在である)アゲハチョウの仲間は、「蝶ではない」という、究極の捻じれ現象が起こるわけである。

客観的に考えたなら、このことは予測できたことである。確かに、セセリチョウ科の外観は、いかにも地味で、イメージ的に(いわゆる)蛾に近い。一方、アゲハチョウ科には、外観上大きくて煌びやかで派手な種が多く、いかにも蝶のイメージだ。しかし、そのことが系統に反映するわけではない。色眼鏡抜きで体の各構造を調べていけば、アゲハチョウの仲間が、より祖先的な形質を数多く備えていることが分かる。

何よりも、出現した時期。セセリチョウ科のほとんどの種の食草は単子葉植物(主にイネ科)。外観上地味なため古い時代の植物と一般には考えられそうだが、ごく新しい時代に出現し、一気に種分化して現在の繁栄に至っている植物群だ。一方、アゲハチョウ科の多くの種の食草(食樹)、ウマノスズクサ科、クス科、モクレン科などは、被子植物の中で最も古い時代に出現した植物である(ミカン科やケシ科の成立もイネ科より遥かに古い)。例えばモクレン科などは、大きな花が咲いて一般的な感覚ではいかにも「進化した生物」の様に見えそうだが、実は極めて原始的な植物なのだ。それに結びついた蝶のほうも同様の存在であることが知れる。

霞丘陵では、(場所と時期により大量に見ることの出来る)ウスバシロチョウを除き、アゲハチョウ科の種は、ごく僅かしか撮影出来なかった。分布する10種のうち、出会えなかったのが1種、出会ったけれど撮影出来なかったのが1種、1カットのみ撮影が1種、1個体のみ撮影が4種、複数個体出会うも汚損個体しか撮影出来なかったのが3種。散々な結果である。ただし、どの種も、住宅街の中では、かなり普遍的に見られた。食草および成蝶の訪花植物が林の中には少なく、むしろ(園芸植物を主体として)街中に多く植えられているのが、その理由のひとつと思われる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ウスバシロチョウ Parnassius glacialis 冰清绢蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.5.1 オス

東京西郊外の丘陵地で、ゴールデンウイークの前後に最も数多く見られる蝶のひとつ。霞丘陵でも幾つかの特定の草地で大発生する。林縁の草地の上を緩やかに飛翔し、ヒメジョオンなどの花を訪れる。やや大き目の中型種で、いわゆる「白蝶」の中では最も大きい。アゲハチョウ科に所属し、飛翔中の印象はシロチョウ類よりも他のアゲハチョウ科各種に近い。アゲハチョウ科の中では祖先的な一群とされるが、比較的近い類縁関係にあるギフチョウ属の種が衰退の一途を辿っているのとは逆に、近年増加傾向にあるように思われる。成蝶の吸蜜源植物が多様なことと関連するのかも知れない。卵は食草のムラサキケマンに直接ではなく、付近の枯れ枝や石礫に産付する。ギフチョウ同様、交尾後の雌には交尾嚢が形成される。年1化(卵越冬)。北海道、本州、四国に分布。フィールド日記4.23/4.27/5.1/5.23。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous 麝凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.5.14 オス

一見、アゲハチョウ属の黒色各種(殊にオナガアゲハ)に似るが、類縁的には遠く離れていて、生態的な側面は、むしろウスバシロチョウやギフチョウと共通する部分もある。幼虫、成蝶とも体内に有毒物質を持つ。熱帯アジアの巨大な美麗蝶として有名なトリバネアゲハ類も同じ仲間(ジャコウアゲハ族)。腹部の鮮赤色はジャコウアゲハ族に共通の特徴で、キシタアゲハではこの部分が黄色い。大型種。殊に夏型雌は大きい。雄の翅色は濃黒褐色で光沢を帯び、雌は明るい茶褐色。雌はふわふわ浮かぶように飛び、林床や藪の中に生える食草の葉裏に赤い卵を産付、雄は羽化間もない雌を探して木陰の暗所を旋回し続ける。食草はウマノスズクサ科ウマノスズクサ属。花蜜(アザミ類など)を好む。霞丘陵では著者は入口の民家の向かいの生垣脇草地で出会っただけだが、暗所では多く見られるようである。年3化(蛹越冬)。本州~八重山諸島に分布、南西諸島産は幾つかの亜種に分割される。フィールド日記5.14。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

オナガアゲハ Papilio macilentus 美姝凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.5.14 メス

類似するクロアゲハとは尾状突起がより長いことで、ジャコウアゲハとは腹部が黒色で翅の地色の色調が異なることで区別がつく。系統上は外観の異なるナガサキアゲハに近い。ジャコウアゲハ属や、他のアゲハチョウ属の種の場合でも、近縁種間で(ときに同一種内でも)「長い尾状突起を持つ」か、「全く尾状突起を欠く」か、という2つの方向に分かれるという共通の傾向がある。大陸産や台湾産の本種の近縁各種も、尾状突起を持たない種が多い。クロアゲハとは類縁的には離れているが、雄はクロアゲハ同様に後翅表前縁に白い帯状部を生じることは興味深い。雌は翅色がやや淡い。大型種、殊に第2化雌は大きい。食草はミカン科の主にコクサギ。各種の花を訪れ、雄はよく吸水を行う。年2化(主に5月と8月)。北海道~九州に分布。フィールド日記5.14/6.12。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

クロアゲハ Papilio protenore 蓝凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.5.14 メス

黒いアゲハチョウの代表的存在で、オナガアゲハの様に長い尾状突起があるわけでもなく、モンキアゲハの様に目立つ大きな白斑もなく、ナガサキアゲハの様に(日本産のアゲハチョウ類としては例外的な)尾状突起を欠くわけでもない、最も「普通の」姿をしている。雌雄はよく似るが、雄はオナガアゲハ同様に後翅表前縁に白い帯状部を持つ。ただし静止時には前翅がこの部分に重なり、白帯が見えないことが多い。後翅の縁に赤斑があり、しばしば雌で顕著に発達する。大型種。食草はミカン科の各種樹木。年2化(蛹越冬)。通常林内などの暗所にいることが多いが、人家の庭の園芸植物などを訪れることも多い。蝶道の形成が顕著。本州~南西諸島に分布。南の地域ほど尾状突起が短くなる傾向があり、台湾産や中国大陸産は尾状突起を全く欠く。フィールド日記5.14/8.19/9.8。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

ナガサキアゲハ Papilio memnon 美凤蝶

鹿児島県屋久島 2006.8.2 メス

以前は関東地方などでは見られなかったのだが、近年多く見られるようになったことから、いわゆる「温暖化」の象徴(分布の北上)として取り上げられることが多い。しかし実態は必ずしもそれに当て嵌まるわけではない。種としてのナガサキアゲハは、確かに熱帯アジアに広く分布している。その中で日本本土産は、雌の白斑の出現程度が極めて僅少であることなど、形質的にかなり特殊な位置づけにある。現在東京周辺などで見られる個体群は、雌に白斑が顕著に表れる沖縄(南琉球の八重山諸島などには在来分布しない)や台湾、中国南部以南の地域集団とは異なる存在である。「北上」と考えるよりも「分布の拡散」と捉えるべきであろう。大型種。雄は白斑を全く欠き、青色鱗を散布。食草はミカン科の主に栽培柑橘類。年3化前後(蛹越冬)。フィールド日記7.20。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

*東京近郊産の写真が無いため他地域産を使用した。日本本土産は雌の白斑や雄の青色鱗は発達しない。

モンキアゲハ Papilio helenus 玉斑凤蝶

台湾花蓮県天祥 2006.8.30

ナガサキアゲハ同様に「暖地の蝶」の代表とされていて、より北の地域(関東地方北部)まで分布している。台湾や中国大陸南部にも分布するが、その他の熱帯アジア地域に於いては近縁別種に置き換わり、必ずしも「南方系」の広域分布種というわけではない。後翅の大きな白紋が特徴。大型種。雌はより大型で、翅色がやや淡い。外観のよく似た熱帯アジア広域分布種タイワンモンキアゲハPapilio nephelusは、モンキアゲハとは別系統に属し、日本には分布しない。年3化前後(蛹越冬)。食草はミカン科樹木。栽培柑橘類も食するが、野生種のカラスザンショウなどをより好む。栽培柑橘類主体のナガサキアゲハが人里に多く見られるのに対し、本種は樹林内で見られること多い。フィールド日記5.23。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

*東京近郊産の適切な写真がないため他地域産を使用した。斑紋などは本土産とほぼ同じ。

アゲハチョウ Papilio xuthus 柑橘凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.4.23

「アゲハ」「ナミアゲハ」とも呼ぶ。「蝶」の代表的な存在が「揚羽蝶」であるとすれば、その名を和名に冠した本種は「蝶の中の蝶」と言う事になろう。モンシロチョウと並ぶ日本で最もポピュラーな蝶である。しかしモンシロチョウがユーラシア大陸に広く分布するのと異なり、本種は日本や中国などの東アジアに限られた分布圏を持つ。分布圏内では極めて普遍的であるが、他地域には(唯一ルソン島のベンゲットアゲハを除き)近縁種が存在しない(北半球広域分布種キアゲハとは系統が異なる)。なおかつ形質的にも分布圏全体で安定していて雌雄と季節型以外には変異がない。案外謎の存在でもある。大型種(春型はやや小さい)。雌は黄色味が強い。前翅中室に数本の条線を生じ、キアゲハと区別できる。食草はサンショや柑橘類などミカン科。花を訪れ、雄は吸水する。年3~4化(蛹越冬)。霞丘陵には何故か少なく、新鮮個体は撮影出来なかった。フィールド日記6.12/6.20/8.3/8.20。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

キアゲハ Papilio machaon 金凤蝶

東京都青梅市霞丘陵2021.4.27

アゲハチョウ(アゲハ、ナミアゲハ)が「東アジア」に限られた分布圏を持つ「地域限定普通種」なのに対し、本種は北半球全域に広く分布している(両者は類縁的にはさほど近い関係にはない)世界レベルでの「蝶の中の蝶」。地域ごとに形質差があり、北米産は多数の種に分けられている。前翅表中室基半部はアゲハチョウのような線条ではなく胡麻斑状になる。アゲハチョウが都市内部や住宅地周辺でも多く見られるのに対し、本種は近郊の田畑などの、より開けた環境に多い傾向がある。幼虫の食草は、ほかの日本産アゲハチョウ属の種が全てミカン科であるのに対し、本種は例外的なセリ科(ニンジン、パセリなど)。花を訪れ、雄は吸水する。年3~4化(蛹越冬)。大型種(春型はやや小さい)。雌は翅色が淡い。日本での分布域は北海道~屋久島。フィールド日記4.22/4.23/4.27。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

カラスアゲハ Papilio bianor 碧凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.4.20 メス

地味な種の多い日本産の蝶の中では、例外的な煌びやかな装いをしている。樹林の周辺 のほか、都市近郊でも見かける。北海道~九州に分布し、屋久島・種子島には分布せず、両島を挟んだトカラ列島に産する(両島には近縁種のミヤマカラスアゲハが分布)。奄美・沖縄・八重山産や、台湾・中国大陸産を別種として扱う見解もある(本書では臨機応変に対処を行った)。ミヤマカラスアゲハも地域によっては都市周辺の人里に分布している。前翅裏面の白色部は上下で均等な幅のミヤマカラスアゲハと異なり、本種では上方で広がる。後翅裏には白帯を生じない。雄の前翅表下半部にビロード状の性標がある。食草はミカン科の主に野生種(コクサギ、カラスザンショウ、ハマセンダンなど)。園芸植物を含む各種の花を訪れ、雄は吸水性が顕著。年2化(蛹越冬)。フィールド日記4.20。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

ミヤマカラスアゲハ Papilio mackii 绿带翠凤蝶

長崎県対馬下島 1987.9.22 メス

関西では、著者の地元の兵庫県の都市近郊でも何度か撮影した。しかし首都圏では山地の蝶だと思っていた。一年の撮影を終えた秋になって、たまたま霞丘陵で出会った蝶愛好家の方から、「ここにも結構いるよ」と伺った。関西だけでなく九州でも場所によっては低地で見られることから、首都圏の低地に居ても不思議はないのである。北海道以南に分布。なぜか、カラスアゲハの産しない(飛び越えてトカラ列島に分布)屋久島にも分布している。前後翅とも顕著な明色帯をもつのでカラスアゲハとの区別は一目瞭然だが、暖地産には明色帯の出現が曖昧で紛らわしい個体も少なくない(中国大陸産の一部は酷似)。年2化。蛹越冬。暖地の夏型メスは、蝶の中で最も大きい種のひとつ。春型は夏型より一回り小さいが、黄緑色鱗はより鮮やかに出現する。食草はミカン科のキハダ、カラスザンショウ。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

アオスジアゲハ Graphium sarpedon 青凤蝶

東京都青梅市霞丘陵 2021.4.27

本属を含むアオスジアゲハ族は、アゲハチョウ族、ジャコウアゲハ族と共にアゲハチョウ亜科を形成、前二者がそれぞれミカン科、ウマノスズクサ科を主要食草とするのに対し、モクレン科やクス科を主要食草としている。ウマノスズクサ科共々、被子植物の中で最も古い起源の植物であり、アゲハチョウ科が蝶の中で最も原始的な位置づけにある事と呼応している。日本産のアオスジアゲハ属は、ミカドアゲハと本種の2種。局地的分布の前者に対し、本種は日本の暖地に広く分布。食草はクス科。年3化(蛹越冬)、周年発生経過は一定していない。小さめの大型種。春型は青紋の幅が広い。雄は後翅表内縁に毛の束を持つ。花を訪れるが、アゲハチョウ属の種とは好みの花が異なる。雄は吸水しながら盛んに放尿する。種としては東西2つの異なる分類集団に分かれ、セレベス周辺では(おそらく中国大陸でも)複数の分類群が同所分布し複雑な様相を示す。フィールド日記5.14/8.19/9.8。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。

≪参考≫ギフチョウ Luehdorfia japonica 日本虎凤蝶

兵庫県西脇市 1981.4.17 産卵

年に一度、春にだけ成蝶が出現する「スプリング・エフェメラル」の代表的生物で、“春の女神”として知られる。かつては多摩丘陵などにも分布していた由だが、現在では首都圏の大多数の産地では絶滅、唯一、神奈川県津久井町の石砂山に残存するのみ。関西では都市近郊にも幾つかの地に棲息し続けている。本州の固有種。日本海側には多産地も多い。適度の明るさの雑木林や栗林、若い杉林などの落葉の上を這うように飛び、カタクリやスミレ類などの花で吸蜜し、ウマノスズクサ科カンアオイ類の葉裏に卵塊を産付する。翌春まで一年の大半を、枯葉や土榑に付着した蛹で過ごす。雌は交尾後に交尾嚢を形成。大きめの中型種。同属種ヒメギフチョウが本州中部以北と北海道および日本海対岸域に、他2種が中国大陸に分布する。本属に最も近縁な蝶は、地中海南東部から西アジアにかけて分布する外観がウスバシロチョウに似たArchon属(モエギチョウ:シリアアゲハから改称)。国外分布は「海の向うの兄妹たち」に別掲。