読者の方々に質問です(僕は頭が悪いので、教えて頂ければ幸いです)。

【Ⅰ】

マスクは、なぜ必要なのですか?

【Ⅱ】

「沖縄に対する日本」

「台湾・チベット・ウイグルに対する中国」

の違いを教えて下さい。

*ブログ記事の冒頭に、この質問を繰り返し続けます。

・・・・・・・・・・

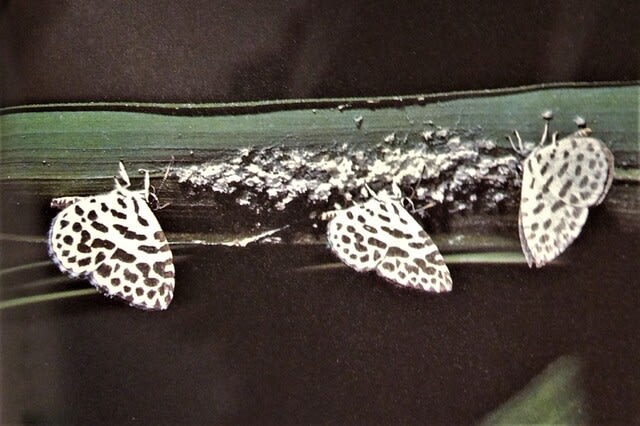

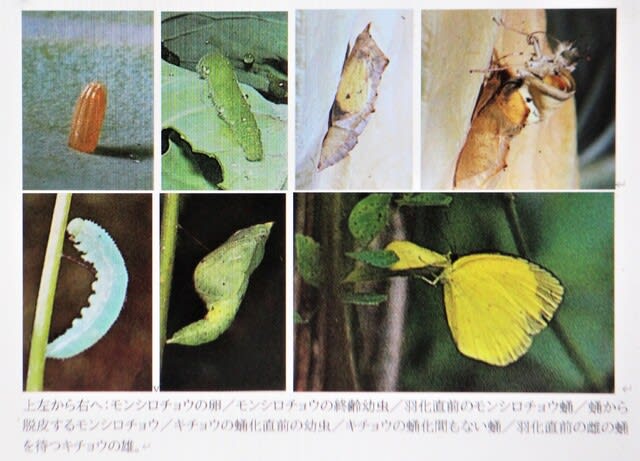

元旦スタートで、毎週100頁ほど、トータル52冊の「週刊:中国(および東アジア)の蝶」を刊行していく予定です(印刷製本費が一冊1400円前後、売値2800円前後で通販図書へのマージンを差し引いて500円弱の収入、毎週10人の顧客がつけば月に2万円の収入なので、生活費のかなりの助けになると目論んでいます)。

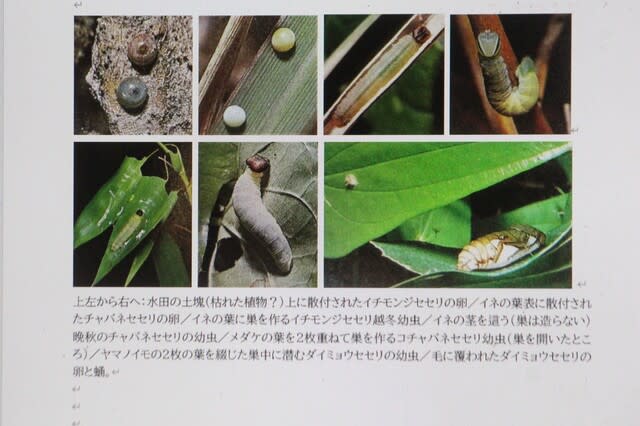

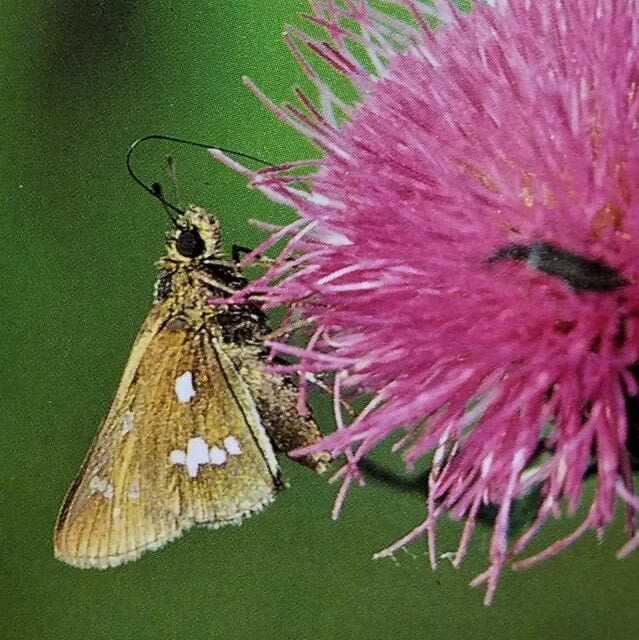

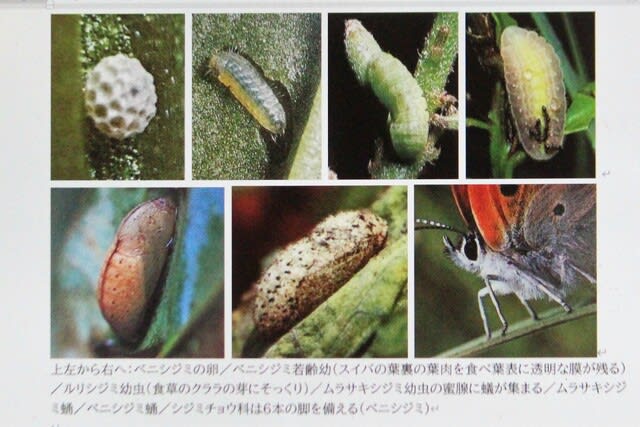

今、1月8日号「キマダラヒカゲ」(1月1日号の「ベニシジミ」に続く第2回目)を纏めている最中なんですが、、、、もう色々と大変で、精神的に疲れ果てています。内容構成だけでも途方に暮れている状態なのに、書き上げた文章を自分で英訳/中国語訳しようとしているわけで、、、。

英語は(辞書を引きつつ)まず自分で書いてから自動翻訳機でチェック、中国語は(日本語文を自動翻訳機にかけると、トンデモ中国語になってしまうようなので)原則英語から自動翻訳し、適当に整えていきます(あとでモニカにチェックして貰う)。

何が大変かと言えば、英語のセンテンスは、日本語の倍ぐらいになってしまうということ。もともとスペースが限られているので(日本語だけでもキチキチ)写真や文字を小さくしていくしかありません。でも限度がある。

でもって、英語を無理やり短くする。まず、冠詞とか接続詞とかは無視します(それで良いんだろうか?)。とにかく最終的に自動翻訳機でチェックして、意味が通じていればよい、と。

それで思ったのですが、(前にも言ったっけ?)なんで英語はこんなに長ったらしくなって、中国語は短くて済むのだろう?

言葉の違い、というのは、感受→思考→表現→伝達の(根本的な)方法の違いなんですね。結局のところ、価値観の違いなんかに繋がってくるのではないか、とか思ったりします。

英語表現は長ったらしい、中国語は(これで良いのか?と思うほど)短い。民主主義とは何か、みたいなところの根源的要素にも関係しているんじゃないでしょうか?