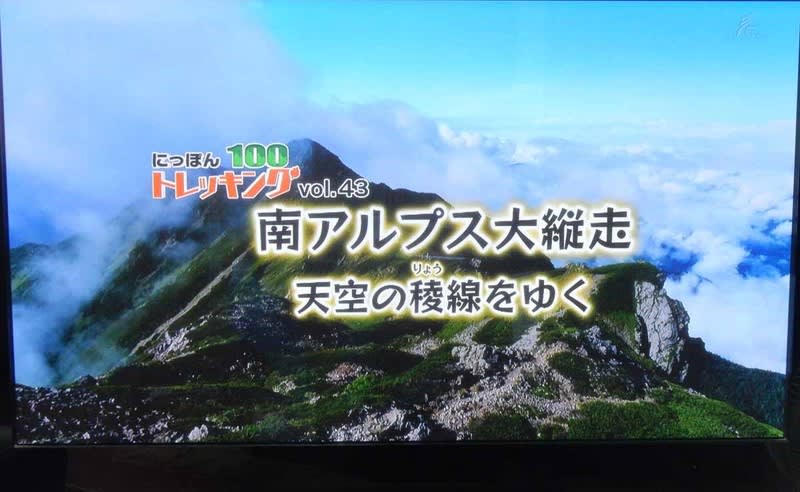

下の写真はTVの画面を撮影したものです。

BSプレミアムで南アルプス縦走を放送しました。

私がまだ若いころ(21歳くらい)甲斐駒ヶ岳にあこがれて、当時はまだ南アルプス林道がなくて、白州町から甲斐駒を目指して登ったことがあります。

時期は多分9月の終わりだったと思います。

今思うとずいぶん無謀な行動をしたなと思います。

ちょっと山が好きくらいで、いきなり甲斐駒ヶ岳ですよ。

馬鹿じゃないかと思います。

無事に帰ってこられてよかったですが。

結果は山頂まで行けませんでしたが、とても懐かしい思い出になっています。

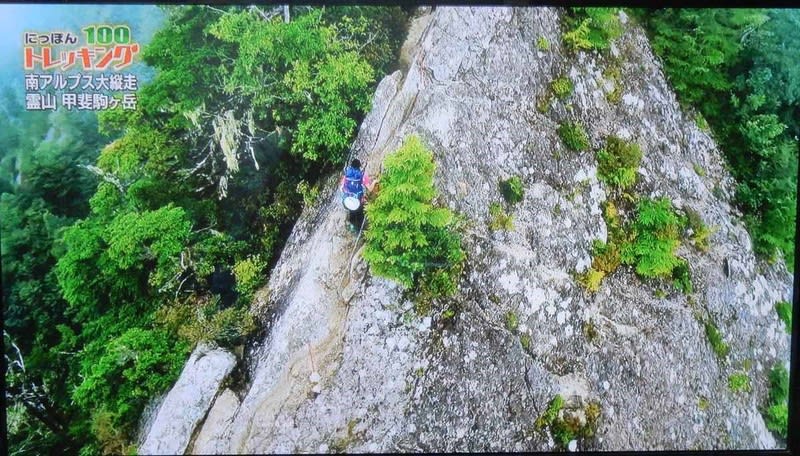

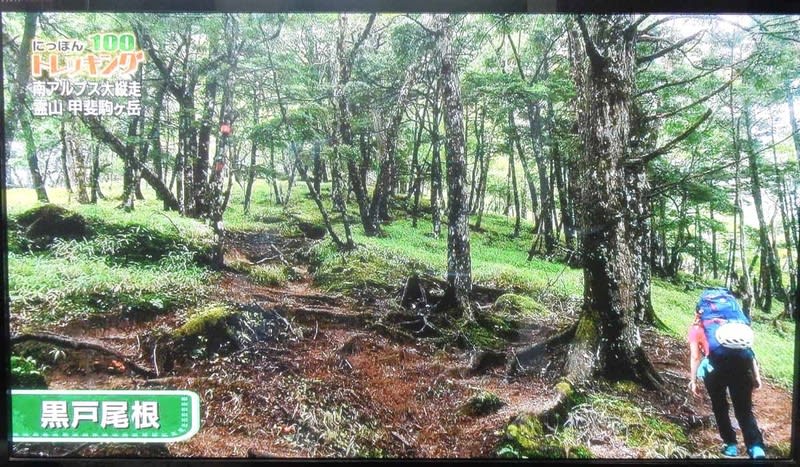

TVでは甲斐駒を黒戸尾根から登っているので、懐かしくなりTVの画面をデジカメで撮影しました。

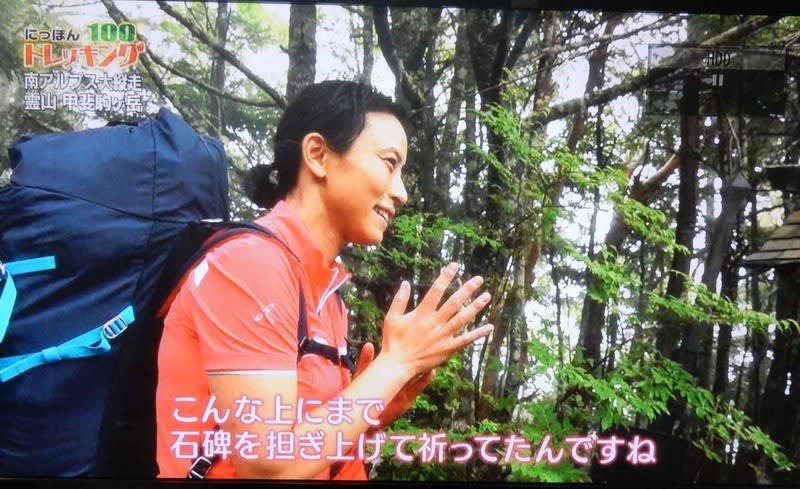

小林千穂さんが登ります。

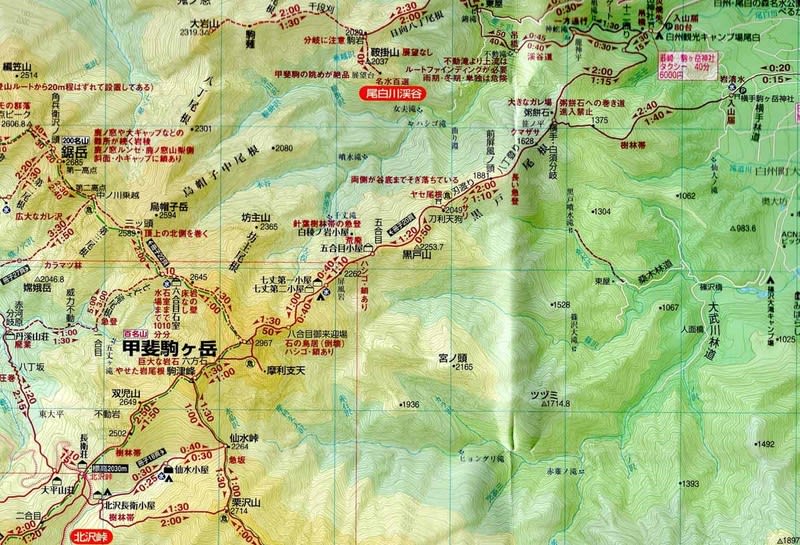

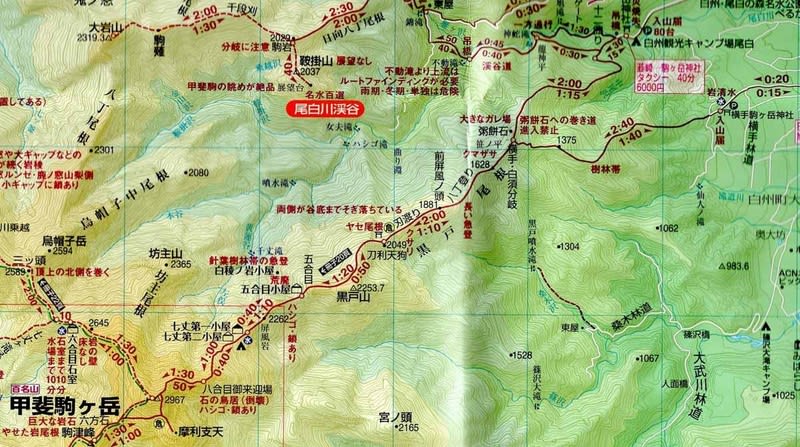

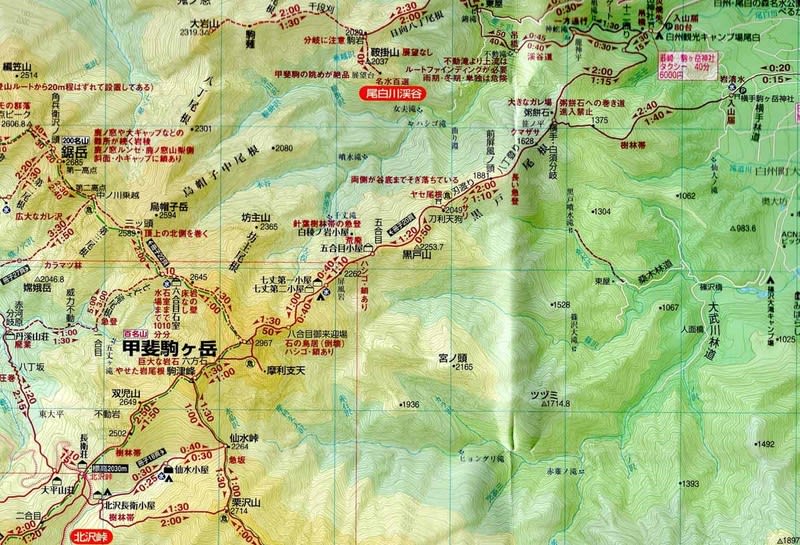

甲斐駒の登山道の地図をコピーしました。

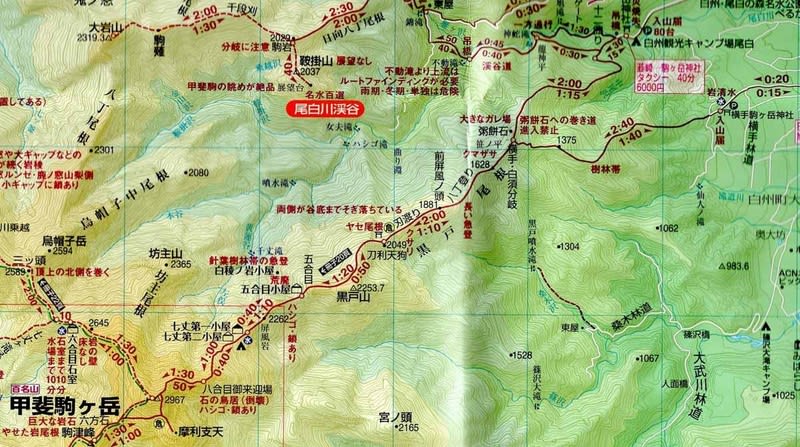

↑の地図の黒戸尾根部分をトリミングしました。

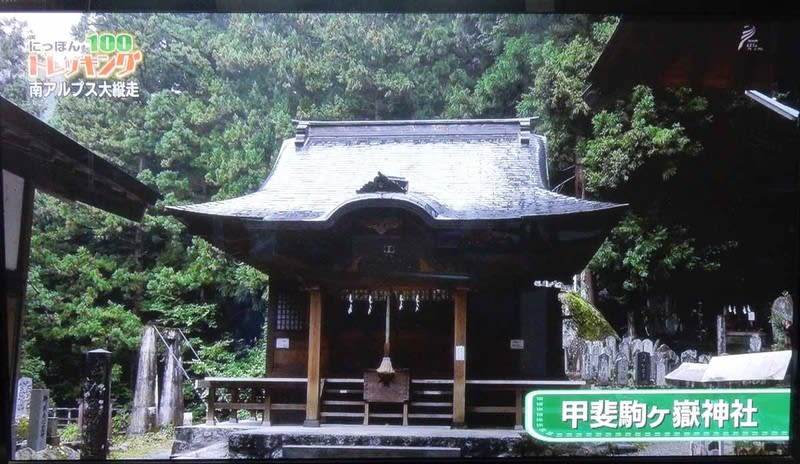

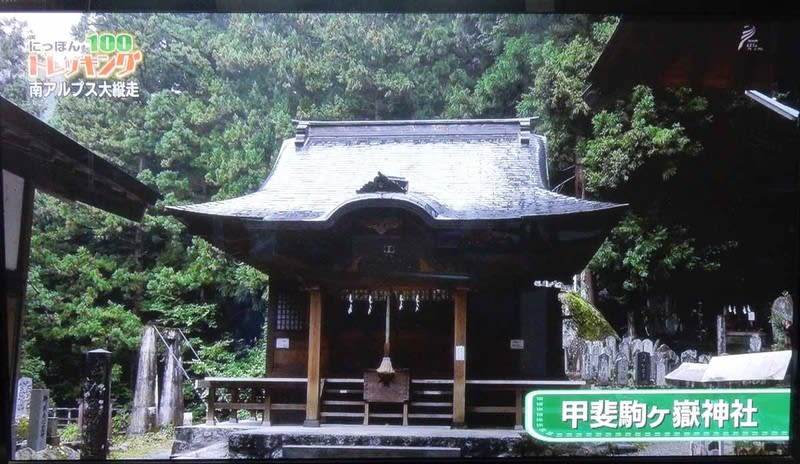

甲斐駒ヶ岳神社です。

当時、まだ社会人になったばかりの私は同い年の友達を誘い、甲斐駒に登ることにしました。

今、考えるとずいぶん無謀な話でした。

登山経験もあまりなく、南アルプスの甲斐駒ヶ岳にいきなり登ろうとしたのですから。

それも黒戸尾根ですよ。

三大急登の一つだそうです。

多分夜行列車で韮崎まで行き、その後早朝のバスで白州町の登山道入り口まで行ったのだと思います。

甲斐駒ヶ岳です。

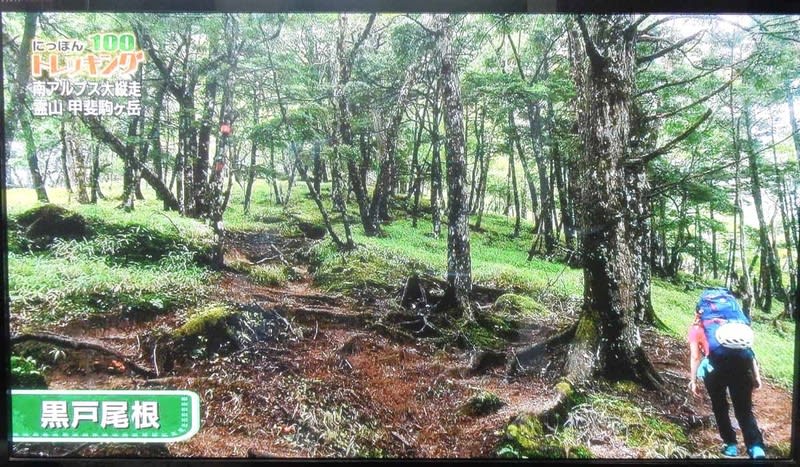

黒戸尾根を登り始めました。

今でも覚えています。

もくもくとひたすら登り3時間くらいかかりました。

上の画面と同じ、登っても登っても同じ景色でした。

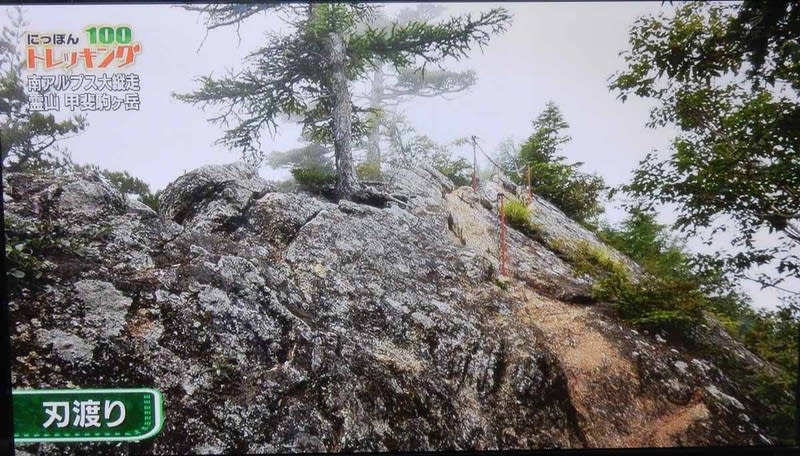

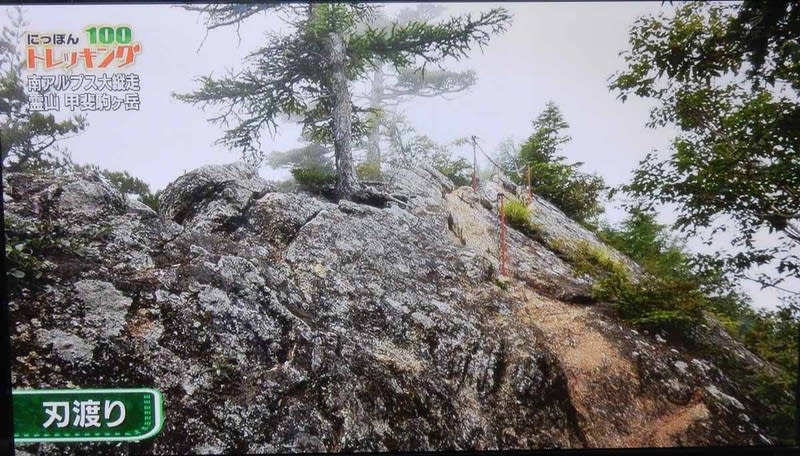

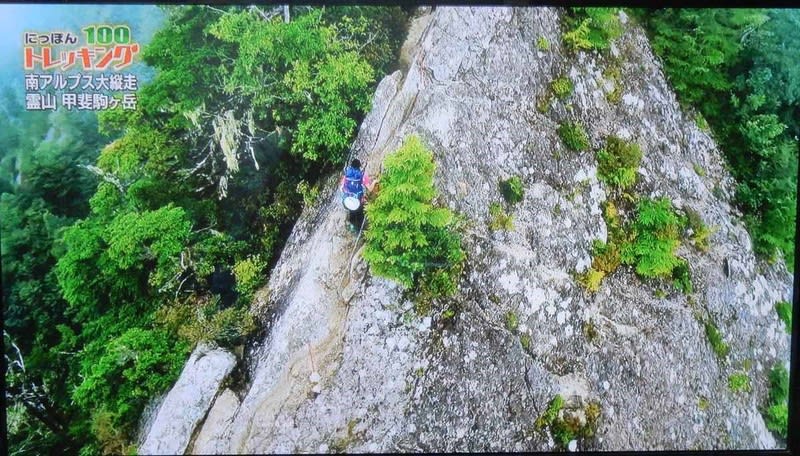

刃渡りです。

当時は鎖がありませんでした。

両脇が切れたった一枚岩の上を歩くのですが、

その時は、若くて刃渡りの名前もわからず、渡っていました。

このように、鎖はついていませんでした。

写真で見るほうが怖いですね。

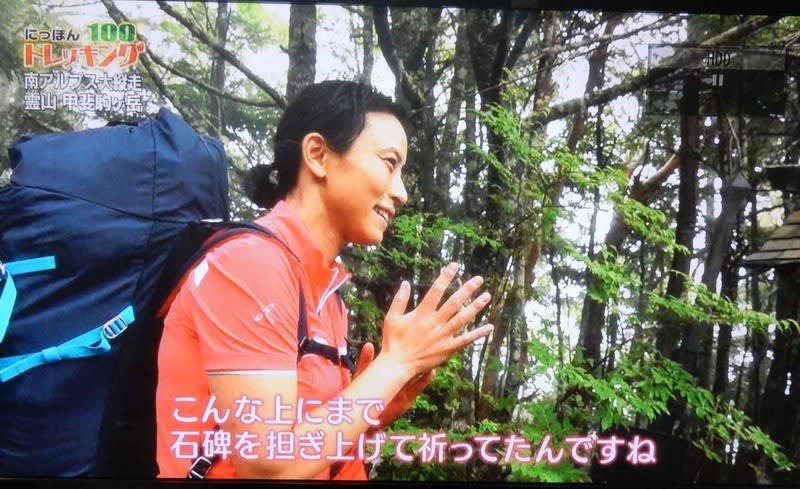

祠があったようですが、覚えていません。

この上に当時は5合目小屋が2軒ありました。

ちょうど雨が降ってきたので、最初の一軒目に入りました。

時間は多分午後12時ころだったと思います。

山小屋には登山者が何人かいました。

下の小屋のオジサンも夜、遊びに来ていました。

この時、一緒の登山者の方(30代くらいの男性?)とお話をしているうちに、どこから来たのか聞かれたので、大月市だというと、大月には南アルプスの写真を撮っている有名な登山家がいると教えてくれました。

名前は白旗史朗さんだということでした。

今ではとても有名な写真家ですが、その時は知りませんでした。

夕方になってからだと思いますが、その白旗史朗さんご夫妻が山小屋に来ました。

一般の入り口からではなく、台所用の入り口からでした。

松茸か何かを小屋のご主人に渡しているようでした。

山小屋のご主人と何か話をして、すぐ帰られました。

後で山小屋のご主人が白旗史朗さんご夫婦だと教えてくれました。

お話などできませんでしたが、甲斐駒で白旗史朗さんご夫婦を見かけたことは、うれしいことでした。

その後、白旗史朗さんの写真展には何度も行っています。

次の日も雨が降っていました。

登山はどうすればよいのかわかりませんでしたが、とりあえず出発しました。

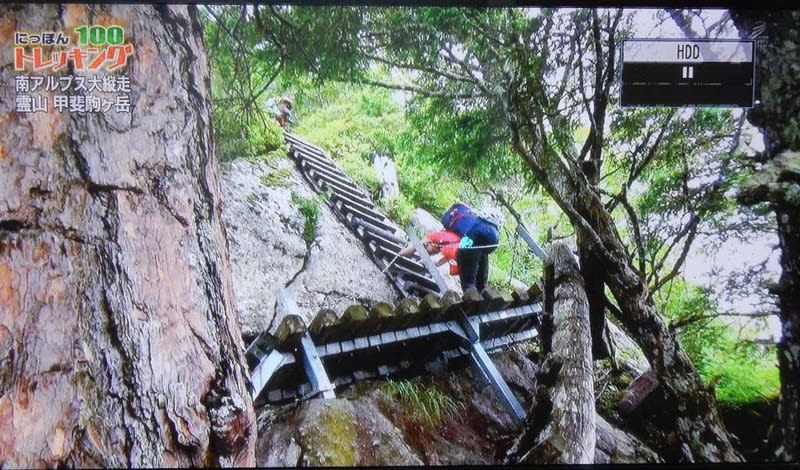

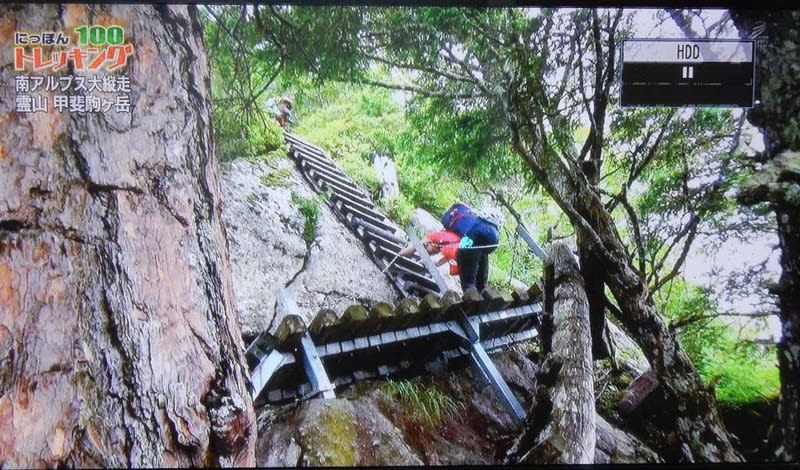

5合目小屋から少し登って、この岩だと思いますが、よじ登りました。

鎖の梯子はつるしてありましたが、こんなに立派な梯子はありませんでした。

そのうちに、上から中学生くらいの集団の登山者が降りてきました。

若い男性の教師が引率しているようでした。

山頂から下りて来たようです。

後で思うとすごい登山だと思いました。

地元の中学生のようでした。

もう一人若い男性が下山してきて、上は氷が張っていると言いました。

雨だし、このまま登るのは怖いので、結局私たちは下山することにしました。

TVの画面では7丈小屋に着いたようです。

ここまでは行けませんでした。

甲斐駒ヶ岳山頂の祠です。

この祠には、その後結婚して夫と一緒に立つことが出来ました。

南アルプス林道を北沢峠までバスで行き、そこから登りました。

やっと甲斐駒ヶ岳の山頂に立つことが出来たときは、大きな宿題を終わらせたような気がしました。

黒戸尾根の登山は、今でも懐かしく思い出します。

BSプレミアムで南アルプス縦走を放送しました。

私がまだ若いころ(21歳くらい)甲斐駒ヶ岳にあこがれて、当時はまだ南アルプス林道がなくて、白州町から甲斐駒を目指して登ったことがあります。

時期は多分9月の終わりだったと思います。

今思うとずいぶん無謀な行動をしたなと思います。

ちょっと山が好きくらいで、いきなり甲斐駒ヶ岳ですよ。

馬鹿じゃないかと思います。

無事に帰ってこられてよかったですが。

結果は山頂まで行けませんでしたが、とても懐かしい思い出になっています。

TVでは甲斐駒を黒戸尾根から登っているので、懐かしくなりTVの画面をデジカメで撮影しました。

小林千穂さんが登ります。

甲斐駒の登山道の地図をコピーしました。

↑の地図の黒戸尾根部分をトリミングしました。

甲斐駒ヶ岳神社です。

当時、まだ社会人になったばかりの私は同い年の友達を誘い、甲斐駒に登ることにしました。

今、考えるとずいぶん無謀な話でした。

登山経験もあまりなく、南アルプスの甲斐駒ヶ岳にいきなり登ろうとしたのですから。

それも黒戸尾根ですよ。

三大急登の一つだそうです。

多分夜行列車で韮崎まで行き、その後早朝のバスで白州町の登山道入り口まで行ったのだと思います。

甲斐駒ヶ岳です。

黒戸尾根を登り始めました。

今でも覚えています。

もくもくとひたすら登り3時間くらいかかりました。

上の画面と同じ、登っても登っても同じ景色でした。

刃渡りです。

当時は鎖がありませんでした。

両脇が切れたった一枚岩の上を歩くのですが、

その時は、若くて刃渡りの名前もわからず、渡っていました。

このように、鎖はついていませんでした。

写真で見るほうが怖いですね。

祠があったようですが、覚えていません。

この上に当時は5合目小屋が2軒ありました。

ちょうど雨が降ってきたので、最初の一軒目に入りました。

時間は多分午後12時ころだったと思います。

山小屋には登山者が何人かいました。

下の小屋のオジサンも夜、遊びに来ていました。

この時、一緒の登山者の方(30代くらいの男性?)とお話をしているうちに、どこから来たのか聞かれたので、大月市だというと、大月には南アルプスの写真を撮っている有名な登山家がいると教えてくれました。

名前は白旗史朗さんだということでした。

今ではとても有名な写真家ですが、その時は知りませんでした。

夕方になってからだと思いますが、その白旗史朗さんご夫妻が山小屋に来ました。

一般の入り口からではなく、台所用の入り口からでした。

松茸か何かを小屋のご主人に渡しているようでした。

山小屋のご主人と何か話をして、すぐ帰られました。

後で山小屋のご主人が白旗史朗さんご夫婦だと教えてくれました。

お話などできませんでしたが、甲斐駒で白旗史朗さんご夫婦を見かけたことは、うれしいことでした。

その後、白旗史朗さんの写真展には何度も行っています。

次の日も雨が降っていました。

登山はどうすればよいのかわかりませんでしたが、とりあえず出発しました。

5合目小屋から少し登って、この岩だと思いますが、よじ登りました。

鎖の梯子はつるしてありましたが、こんなに立派な梯子はありませんでした。

そのうちに、上から中学生くらいの集団の登山者が降りてきました。

若い男性の教師が引率しているようでした。

山頂から下りて来たようです。

後で思うとすごい登山だと思いました。

地元の中学生のようでした。

もう一人若い男性が下山してきて、上は氷が張っていると言いました。

雨だし、このまま登るのは怖いので、結局私たちは下山することにしました。

TVの画面では7丈小屋に着いたようです。

ここまでは行けませんでした。

甲斐駒ヶ岳山頂の祠です。

この祠には、その後結婚して夫と一緒に立つことが出来ました。

南アルプス林道を北沢峠までバスで行き、そこから登りました。

やっと甲斐駒ヶ岳の山頂に立つことが出来たときは、大きな宿題を終わらせたような気がしました。

黒戸尾根の登山は、今でも懐かしく思い出します。

後

後