さまざまな「メタ」の研究(3) ― 応用編 ―

2.絵画(メタ表現の絵画)

近代までの絵画の多くは、写真の代わりだった。大きな行事や、肖像画がパトロンの下で製作されていた。しかし、写真の開発と印象派の台頭でそのことは変化した。それ以前には、モナリザのように、画家の謎めいた表現が流行したようだが、近代になると、色々な表現が盛り込まれるようになった。

その中で、「メタ表現の絵画」を考えてみる。この場合のメタは、「従来の習性にとらわれずに、 視点をできるだけ広げる」である。

そこで、二つの絵を取り上げたい。スーラの「グランド・ジャネット島の日曜日の午後」とターナーの「雨、蒸気、スピード」の二つだ。この二枚の絵は、当時(現在でも)としては、全く初めての画期的なものだった。しかし、その絵画では、当時の世相や産業技術レベル、社会と自然との関係などが、明確に表現されている。

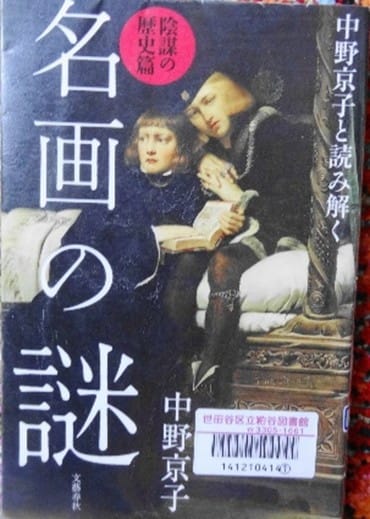

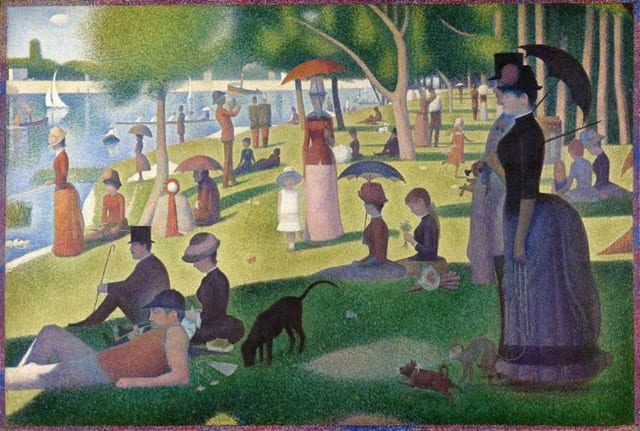

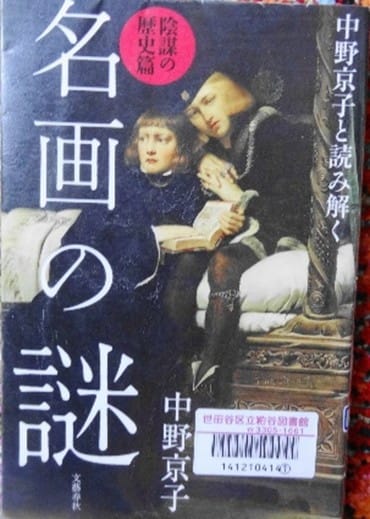

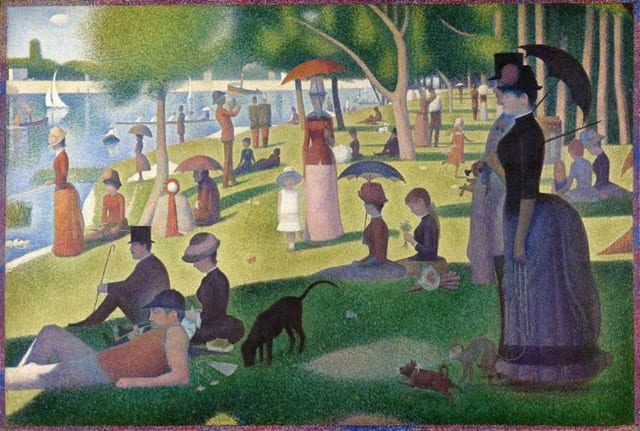

中野京子著「名画の謎」(文藝春秋[2013] )には、次のように書かれている。この著者は、ドイツ文学者なのだが、西欧画についての多くの著書があり、この「名画の謎」もシリーズ化されている。副題は、「陰謀の歴史編」で、多くの有名な政争を取り上げた絵画が紹介されている。しかし、ここで注目したのは、第2章の「産業革命とパラソル」だ。対象の絵画は、パリ市の中央にある島の川べりで、多くの人が寛ぐなかで、パラソルをさした数人の女性がたたずんでいる、有名な明るい絵だ。スーラの点描の代表作とされている。

前半は、スーラの半生が述べられている。印象派が台頭してきた時期なのだが、彼の画法は全く認められずに、極貧を極めた。点描画法に執着した彼は、『印象派画家の多くはタッチこそ個性と考えていたし、偶然性や直感を利用した躍動感と色彩、そこから生まれる心象描写を重視していたので、スーラの手法は科学偏重、構図も計算しすぎ、非人間的で没個性、と感じられていたのだろう。』(p.33)とある。

この絵も、売れる見込みは無く、彼のアトリエで死蔵されていた。しかし、フランスの画商からシカゴのコレクターにわたると、米国で俄かに評判となり、シカゴ美術館の所有になった。フランスが、巨額での買戻しを試みたが断られたとある。そこから、絵画の説明が始まる。「謎」ではなく、画家が何を表現したかであり、そのことは明確に描かれている。つまり、市民革命が成功し、産業革命の恩恵を満喫する、それぞれの階層のパリ市民の姿だ。

数匹の犬の動き、女性の周りを飛び交う蝶、スカートを翻して駆け出す少女、意味ありげな男女(金持ちと愛人)、ヒモで繋がれた猿(悪徳の象徴)。当時の西欧は、キリスト教のために、ダーウインの進化論(特に、ヒトが猿から進化した)は憤激されていた。そして、沢山のパラソルは、当時新開発された、軽い柄で女性が片手で支えられるものだった。それまでの傘は重く、奴隷が支えて付き従うものだったが、産業革命のよる大量生産で、比較的安価で入手できるようになった。

つまり、この絵は、たった一枚で、いくつもの当時の社会情勢と産業革命の成果を表している。

A Sunday on La Grande Jatte, Georges Seurat, 1884

ターナーは、Joseph Mallord William Turner(1775 – 1851)イギリスのロマン主義の画家。写実的な風景画家として、同時代のコンスタンブルと並び称せられることが多い。コンスタンブル展は、Covit-19の合間の昨年(2021)春に、三菱一号館で行われたが、その時もターナーの絵が、比較対象物として展示されていた。

この展覧会では、ターナーが並んでいるコンスタンブルの絵と比べて、物足りなさを感じて、その場で一筆(確か、赤だったと思う)加えたという逸話が述べられていたから、相当なライバルだったのだろう。

私がターナーに初めて出会ったのは、多分開館間もない上野の西洋美術館の展覧会で、学生時代のことだった(半世紀も前のことなので、記憶が曖昧で間違えかもしれない)。宗教や貴族社会とまったく関係ないイギリスの風絵画が、ヨーロッパの自然主義への回帰を思わせた。 Rolls Royceとの新型エンジンの共同開発中には、毎年数回ロンドンで過ごす日があったが、必ず訪れるのは、大英博物館とテート美術館だった。テート美術館は、おそらく半分はターナーの絵で、当時はターナー専門の建物を建設中で、訪問の度に新たな部屋に、数枚が移動されていた。

また、美術館の目の前にはテムズ川の船着き場があり、そこからボートに乗ると、ロンドンの中心部の好きなところで降ろしてもらえるのも魅力だった。

ターナーの「雨、蒸気、スピード」という絵は、スーラとは対照的で、色は混ざり合い、何色か判別できないほど混濁している。しかし、タッチは強烈で、まさに「スピード」を表している。蒸気は英国の産業革命の象徴であり、霧雨はイギリス南部を表している。

メタ表現の絵画は、これだけではないのだが、絵画の世界にも「メタ指向」が存在し、それに成功した絵画は、時代の流れと共に名画の部類に属するようになると思う。

《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》(1844年、ロンドン・ナシよナル・ギャラリー)

補遺

ターナーの「雨、蒸気、スピード」は、実は夏目漱石の著作に2度も出てくる。彼もこの絵の愛好家だったのだ。

一つ目は、『山道を登りながら、かう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。』で始まる有名な「草枕」で、芸術論を述べたものとして有名だが、文明(開花)に対する強い思いも述べている。

直接の言及は、次のような表現ですこぶる難解になっている。『この故に天然にあれ、人事にあれ、衆俗の辟易して近づき難しとなす所に於て、芸術家は無数の琳瑯を見、無上の宝璐を知る。俗に之を名けて美化と云ふ。其実は美化でも何でもない。燦爛たる採光は、炳乎として昔から現象世界に実在して居る。只一ヱイ眼に在つて空花乱墜するが故に、俗累のキセツ牢として絶ち難きが故に、栄辱得喪のわれに逼る事、念々切なるが故に、ターナーが汽車を写す迄は汽車の美を解せず、応挙が幽霊を描く迄では幽霊の美を知らずに打ち過ぎるのである。』(漢字がない場合には, カタカナで代用)

そして、汽車については、こんな文章も含まれている。(岩波書店 [1906])

『檻の鉄棒が一本でも抜けたら -世は滅茶滅茶になる。』(pp.168)』

『轟と音がして、白く光る鉄路の上を、文明の長蛇がのたくって来る。』(pp.169)

『文明の長蛇は口から黒い烟を吐く。』(pp.169)

『あぶない、あぶない。気を付けなければあぶないと思ふ。現代の文明は此あぶないで鼻を衝かれる位充満してゐる。おさき真暗に盲動する汽車はあぶない標本の一つである。』(pp.168)

つまり、明治時代の文明の産物は、危険が多く、また芸術に比べて、美的感覚が無いことを述べているように思われる。

二つ目は、聊かメタエンジニアリングにも拘わる文章として、「文学論」で言及している。漱石の文学論は「漱石全集」の第14巻(岩波書店[1966])を丸ごと使うもので、長文になっている。

内容については、このシリーズの第24巻の人文学系の第4話の「メタ文学」で紹介した。

序には、英国生活の概要が語られているが、公費が少額でとても留学中の他の日本人とまともに付き合う金がないことが記され、そのためにケンブリッジやオクスフォードを早々に引き上げて、ロンドンで大学の講義と書店巡りをしたことが書かれている。

その中の、第3編は「「文学的内容の特質」で、その第1章が「文学的Fと科学的Fとの比較一汎」となる。

『凡そ科学の目的とするところは叙述にして説明にあらずとは科学者の自白によりあきらかなり。語を換へて云はば科学は“How”の疑問を解けども“Why”に応ずる能わず、否これに応ずる権利無しと自任するものなり。』(pp.219)

そして、文学者と科学者の事物にたいする態度の違いを明らかにしてゆく。

『次に来るべき文学者科学者間の差異は其態度にあり。科学者が事物に対する態度は解剖学的なり.由来吾人は常に通俗なる見解を以て,天下の事物は悉く全形に於て存在するものなりと信ず,即ち人は人にして,馬は馬なりと思ふ.然るに科学者は決して此人或は馬の全形を見て其儘に満足するものにあらず, 必ずや其成分を分解し、其各性質を究めざれば巳まず,即ち一物に慧する科学者の態度は破壊的にして,自然界に於て完全形に存在する者を,細かに切り離ちて其極致に至らざれぱ止まず,単に肉眼の分解を以て溝足せずして百倍及至千倍の鏡を用ゐて其目的を達せんとす。複合体に甘んずることなく,之を原素に還し,之を原子に分かつ,さて如此き分解の結果は遂に其主成分より成立せる全形を等閑視すること濵にして,又之を顧るの必要なきことも或場合に於ては事実なりと云ひ得べし。』(pp.222-223)と述べている。

ターナーの絵の登場は、第2章の「文芸上の真と科学上の真」にある。『凡そ文学者の重んずべきは文芸上の真にして科学上の真にあらず、・・・。』(p.257)で始まっている。

『由来文芸の要素は感じを以て最とするものなるが故に、此感じを読者に伝へんとして伝へ得たる時吾人はこれに文芸上の真を附与するを躊躇せず。かのTurnerの晩年の作を見よ。彼が画きし海は燦欄として絵具箱を覆したる海の如し。彼の雨中を進行する汽車を描くやメイ濠として色彩ある水上を行く汽車の如し。此海、此陸は共に自然界にありて見出し能はざる底のものにして、しかも充分に文芸上の真を具有し、自然に対する要求以上の要求を充たし得るが故に、換言すれば吾人はここに確乎たる生命を認むるが故に、彼の画は科学上真ならざれども文芸上に醇乎として真なるものと云ふを得るなり。』

(p.259)

その後には、科学上の真と比べて、「文芸上の真は時と共に推移するので、明日は急に真ならず」と非難されるかもしれないとしている。

この項に係わらず、漱石文学はどの作品にも、メタ思想が盛り込まれているので、何時の時代にも人気があるのだと思う。

2.絵画(メタ表現の絵画)

近代までの絵画の多くは、写真の代わりだった。大きな行事や、肖像画がパトロンの下で製作されていた。しかし、写真の開発と印象派の台頭でそのことは変化した。それ以前には、モナリザのように、画家の謎めいた表現が流行したようだが、近代になると、色々な表現が盛り込まれるようになった。

その中で、「メタ表現の絵画」を考えてみる。この場合のメタは、「従来の習性にとらわれずに、 視点をできるだけ広げる」である。

そこで、二つの絵を取り上げたい。スーラの「グランド・ジャネット島の日曜日の午後」とターナーの「雨、蒸気、スピード」の二つだ。この二枚の絵は、当時(現在でも)としては、全く初めての画期的なものだった。しかし、その絵画では、当時の世相や産業技術レベル、社会と自然との関係などが、明確に表現されている。

中野京子著「名画の謎」(文藝春秋[2013] )には、次のように書かれている。この著者は、ドイツ文学者なのだが、西欧画についての多くの著書があり、この「名画の謎」もシリーズ化されている。副題は、「陰謀の歴史編」で、多くの有名な政争を取り上げた絵画が紹介されている。しかし、ここで注目したのは、第2章の「産業革命とパラソル」だ。対象の絵画は、パリ市の中央にある島の川べりで、多くの人が寛ぐなかで、パラソルをさした数人の女性がたたずんでいる、有名な明るい絵だ。スーラの点描の代表作とされている。

前半は、スーラの半生が述べられている。印象派が台頭してきた時期なのだが、彼の画法は全く認められずに、極貧を極めた。点描画法に執着した彼は、『印象派画家の多くはタッチこそ個性と考えていたし、偶然性や直感を利用した躍動感と色彩、そこから生まれる心象描写を重視していたので、スーラの手法は科学偏重、構図も計算しすぎ、非人間的で没個性、と感じられていたのだろう。』(p.33)とある。

この絵も、売れる見込みは無く、彼のアトリエで死蔵されていた。しかし、フランスの画商からシカゴのコレクターにわたると、米国で俄かに評判となり、シカゴ美術館の所有になった。フランスが、巨額での買戻しを試みたが断られたとある。そこから、絵画の説明が始まる。「謎」ではなく、画家が何を表現したかであり、そのことは明確に描かれている。つまり、市民革命が成功し、産業革命の恩恵を満喫する、それぞれの階層のパリ市民の姿だ。

数匹の犬の動き、女性の周りを飛び交う蝶、スカートを翻して駆け出す少女、意味ありげな男女(金持ちと愛人)、ヒモで繋がれた猿(悪徳の象徴)。当時の西欧は、キリスト教のために、ダーウインの進化論(特に、ヒトが猿から進化した)は憤激されていた。そして、沢山のパラソルは、当時新開発された、軽い柄で女性が片手で支えられるものだった。それまでの傘は重く、奴隷が支えて付き従うものだったが、産業革命のよる大量生産で、比較的安価で入手できるようになった。

つまり、この絵は、たった一枚で、いくつもの当時の社会情勢と産業革命の成果を表している。

A Sunday on La Grande Jatte, Georges Seurat, 1884

ターナーは、Joseph Mallord William Turner(1775 – 1851)イギリスのロマン主義の画家。写実的な風景画家として、同時代のコンスタンブルと並び称せられることが多い。コンスタンブル展は、Covit-19の合間の昨年(2021)春に、三菱一号館で行われたが、その時もターナーの絵が、比較対象物として展示されていた。

この展覧会では、ターナーが並んでいるコンスタンブルの絵と比べて、物足りなさを感じて、その場で一筆(確か、赤だったと思う)加えたという逸話が述べられていたから、相当なライバルだったのだろう。

私がターナーに初めて出会ったのは、多分開館間もない上野の西洋美術館の展覧会で、学生時代のことだった(半世紀も前のことなので、記憶が曖昧で間違えかもしれない)。宗教や貴族社会とまったく関係ないイギリスの風絵画が、ヨーロッパの自然主義への回帰を思わせた。 Rolls Royceとの新型エンジンの共同開発中には、毎年数回ロンドンで過ごす日があったが、必ず訪れるのは、大英博物館とテート美術館だった。テート美術館は、おそらく半分はターナーの絵で、当時はターナー専門の建物を建設中で、訪問の度に新たな部屋に、数枚が移動されていた。

また、美術館の目の前にはテムズ川の船着き場があり、そこからボートに乗ると、ロンドンの中心部の好きなところで降ろしてもらえるのも魅力だった。

ターナーの「雨、蒸気、スピード」という絵は、スーラとは対照的で、色は混ざり合い、何色か判別できないほど混濁している。しかし、タッチは強烈で、まさに「スピード」を表している。蒸気は英国の産業革命の象徴であり、霧雨はイギリス南部を表している。

メタ表現の絵画は、これだけではないのだが、絵画の世界にも「メタ指向」が存在し、それに成功した絵画は、時代の流れと共に名画の部類に属するようになると思う。

《雨、蒸気、速度-グレート・ウェスタン鉄道》(1844年、ロンドン・ナシよナル・ギャラリー)

補遺

ターナーの「雨、蒸気、スピード」は、実は夏目漱石の著作に2度も出てくる。彼もこの絵の愛好家だったのだ。

一つ目は、『山道を登りながら、かう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。』で始まる有名な「草枕」で、芸術論を述べたものとして有名だが、文明(開花)に対する強い思いも述べている。

直接の言及は、次のような表現ですこぶる難解になっている。『この故に天然にあれ、人事にあれ、衆俗の辟易して近づき難しとなす所に於て、芸術家は無数の琳瑯を見、無上の宝璐を知る。俗に之を名けて美化と云ふ。其実は美化でも何でもない。燦爛たる採光は、炳乎として昔から現象世界に実在して居る。只一ヱイ眼に在つて空花乱墜するが故に、俗累のキセツ牢として絶ち難きが故に、栄辱得喪のわれに逼る事、念々切なるが故に、ターナーが汽車を写す迄は汽車の美を解せず、応挙が幽霊を描く迄では幽霊の美を知らずに打ち過ぎるのである。』(漢字がない場合には, カタカナで代用)

そして、汽車については、こんな文章も含まれている。(岩波書店 [1906])

『檻の鉄棒が一本でも抜けたら -世は滅茶滅茶になる。』(pp.168)』

『轟と音がして、白く光る鉄路の上を、文明の長蛇がのたくって来る。』(pp.169)

『文明の長蛇は口から黒い烟を吐く。』(pp.169)

『あぶない、あぶない。気を付けなければあぶないと思ふ。現代の文明は此あぶないで鼻を衝かれる位充満してゐる。おさき真暗に盲動する汽車はあぶない標本の一つである。』(pp.168)

つまり、明治時代の文明の産物は、危険が多く、また芸術に比べて、美的感覚が無いことを述べているように思われる。

二つ目は、聊かメタエンジニアリングにも拘わる文章として、「文学論」で言及している。漱石の文学論は「漱石全集」の第14巻(岩波書店[1966])を丸ごと使うもので、長文になっている。

内容については、このシリーズの第24巻の人文学系の第4話の「メタ文学」で紹介した。

序には、英国生活の概要が語られているが、公費が少額でとても留学中の他の日本人とまともに付き合う金がないことが記され、そのためにケンブリッジやオクスフォードを早々に引き上げて、ロンドンで大学の講義と書店巡りをしたことが書かれている。

その中の、第3編は「「文学的内容の特質」で、その第1章が「文学的Fと科学的Fとの比較一汎」となる。

『凡そ科学の目的とするところは叙述にして説明にあらずとは科学者の自白によりあきらかなり。語を換へて云はば科学は“How”の疑問を解けども“Why”に応ずる能わず、否これに応ずる権利無しと自任するものなり。』(pp.219)

そして、文学者と科学者の事物にたいする態度の違いを明らかにしてゆく。

『次に来るべき文学者科学者間の差異は其態度にあり。科学者が事物に対する態度は解剖学的なり.由来吾人は常に通俗なる見解を以て,天下の事物は悉く全形に於て存在するものなりと信ず,即ち人は人にして,馬は馬なりと思ふ.然るに科学者は決して此人或は馬の全形を見て其儘に満足するものにあらず, 必ずや其成分を分解し、其各性質を究めざれば巳まず,即ち一物に慧する科学者の態度は破壊的にして,自然界に於て完全形に存在する者を,細かに切り離ちて其極致に至らざれぱ止まず,単に肉眼の分解を以て溝足せずして百倍及至千倍の鏡を用ゐて其目的を達せんとす。複合体に甘んずることなく,之を原素に還し,之を原子に分かつ,さて如此き分解の結果は遂に其主成分より成立せる全形を等閑視すること濵にして,又之を顧るの必要なきことも或場合に於ては事実なりと云ひ得べし。』(pp.222-223)と述べている。

ターナーの絵の登場は、第2章の「文芸上の真と科学上の真」にある。『凡そ文学者の重んずべきは文芸上の真にして科学上の真にあらず、・・・。』(p.257)で始まっている。

『由来文芸の要素は感じを以て最とするものなるが故に、此感じを読者に伝へんとして伝へ得たる時吾人はこれに文芸上の真を附与するを躊躇せず。かのTurnerの晩年の作を見よ。彼が画きし海は燦欄として絵具箱を覆したる海の如し。彼の雨中を進行する汽車を描くやメイ濠として色彩ある水上を行く汽車の如し。此海、此陸は共に自然界にありて見出し能はざる底のものにして、しかも充分に文芸上の真を具有し、自然に対する要求以上の要求を充たし得るが故に、換言すれば吾人はここに確乎たる生命を認むるが故に、彼の画は科学上真ならざれども文芸上に醇乎として真なるものと云ふを得るなり。』

(p.259)

その後には、科学上の真と比べて、「文芸上の真は時と共に推移するので、明日は急に真ならず」と非難されるかもしれないとしている。

この項に係わらず、漱石文学はどの作品にも、メタ思想が盛り込まれているので、何時の時代にも人気があるのだと思う。