ブログ;その場考学との徘徊(79)

題名;王寺稲荷とお札の博物館 場所;東京都 王寺 月日;2025.1.31

テーマ;石神井川が武蔵野台地を離れる辺りにて

作成日;2025.2.1

冬晴れで比較的風も穏やかな日に、三度目の王寺に向かった。駅前から始まる断崖の坂道は、ウオーキングには最適だ。今回の目的地は、駅の東にある「お札と切手の博物館」と西北にある「王寺稲荷」。

先ずは、駅前の大通りに面している「お札と切手の博物館」正式には「国立印刷局博物館」。この場所は、お札等を印刷する国立印刷局の工場の一部で、かつて、この辺りは製紙工場が多く、良質の紙が入手しやすかったようだ。ちなみに、近くを流れる石神井川は、ここから1km足らずで隅田川に合流する。

館内は、広くはないが1階の展示物は面白かった。新Ⅰ万円、五千円、千円のゼロが全部並ぶ試作品に始り、一億円の札束がある。10kgとは覚えやすい。

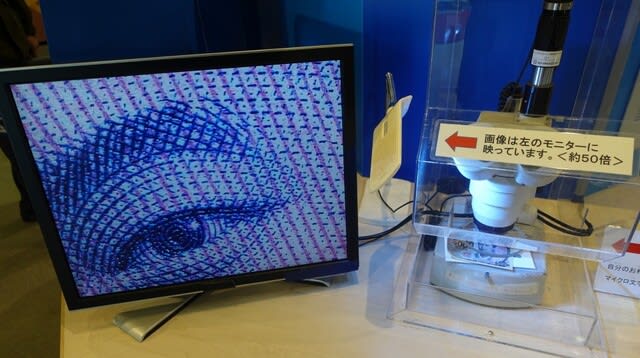

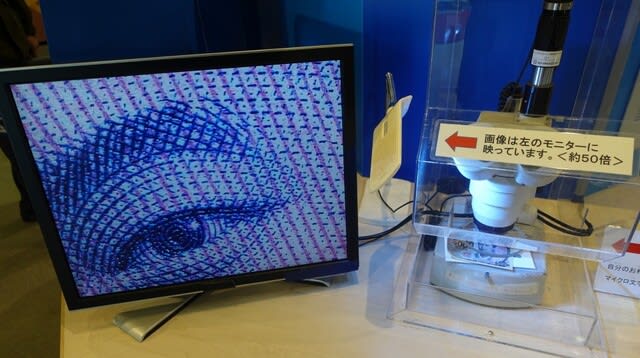

色々な仕掛けがあり、自分のお札の部分的な拡大を自由に視ることができる。

五千円札の津田梅子の右眼を拡大したのは、この写真。細かい文様も確認できる。

ちなみに、一角では「お札の模様、流線が描くArt、工芸官作品展」があり、多くの模様の原画

が展示されていた。どれも超細密画で驚かされる。

世界の最初のお札は、やはり中国だった。ヨーロッパよりも600年も早い。

明治時代の初期には、細密印刷ができずに、アメリカンに委託して印刷をしてもらったとか、関東大震災でお札の印刷ができなくなり、その間取り付け騒ぎを警戒して、大阪で臨時のお札を大量に刷った。裏が白紙のままだったのだが、幸い流通する機会はなかったとのことなど、初耳のことが多い説明書きがいくつもあった。偽札防止対策の歴史も概略してある。

この写真は、新札を紫外線で視たモノ。

ゆっくりと廻っても30分ほどで、無料なのだが観客は皆無だった。

駅へ戻って、石神井川の流れをみる。この公園は前回歩いたのだが、歴史を感じて面白かった。今回は、下に降りずに坂を上り始めた。

王寺稲荷は、思ったよりも立派な拝殿だった。

他に参拝者は無く、ゆっくりと拝むことができた。社務所に人影はなく、お守りが並んでいたので、干支の小さい絵馬(¥350)を買うことにして呼び鈴を押した。奥から女性の返事があったのだが、出てくるまで1分以上かかっただろうか、のんびりしたところだ。

縁台があって、みたらし団子が食べられるかと期待していたのだが、聴くと「すぐ近くに、老舗の葛餅屋さんがあります」とのことで、そちらに向かうことにした。

その前に、まだ歩き足りないので、近くの「名主の滝公園」に向かった。ここもひと気が無く、狭い階段の連続だったが、案内図が正確で、滝や池を満喫することができた。

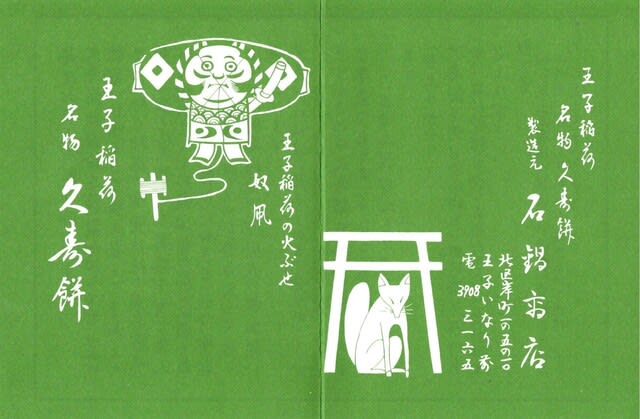

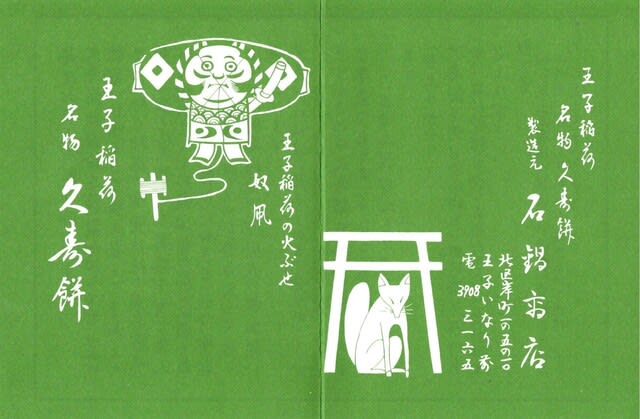

件の葛餅屋さんは、稲荷神社の階段下の道を駅方向に歩いた途中にあった。店内での飲食も可能なのだが、お客がまるでいない。お土産に二人用の小さな箱入りを買った。

お稲荷さんには狐が付きのもなのだが、ここは特別で、由緒ある狐行列が今でも行われているようだ。ネットには、次の記事がある。

『源頼義より“関東稲荷総司”の称号が与えられた、王子稲荷神社(東京都北区岸町)。大みそかの晩に、東国一円の神様のお使い狐が集まり、近くの榎のもとで身なりを整え、この神社に初詣をしたという伝説から、毎年大みそかに大祭“狐の行列”が行われ、冬の風物詩となっている。

柴田是真作の「額面著色鬼女図」、谷文晁作の「龍図」を所蔵。境内にある狐の穴跡は落語“王子の狐”の舞台にもなっている。

王子稲荷神社の参道にある甘味処が、石鍋商店。創業は1887(明治20)年。4代目の石鍋和夫さんが、今もなお研鑽(けんさん)を重ね、新しい和菓子づくりに挑戦している。

一番人気は「久寿餅」(500円、みやげ用は590円~)。原料の小麦デンプンは、90年前から茨城県の老舗の焼麩屋で1年間、発酵させたものを使う。さらに、店で半年から1年発酵し、それに独自のブレンドで配合した小麦デンプンを加え、何度もさらして蒸して作る。手間をかけて無添加で作り上げる逸品だ。』

https://www.zakzak.co.jp/article/20181215-QVUUKJ7NGFMNDEKPF6WA4N5U5M/より

帰宅後に、早速に味わったのだが、歴史を感じる深みがあった。歩数は約8000歩。Ⅰ時間半のウオーキングだった。

題名;王寺稲荷とお札の博物館 場所;東京都 王寺 月日;2025.1.31

テーマ;石神井川が武蔵野台地を離れる辺りにて

作成日;2025.2.1

冬晴れで比較的風も穏やかな日に、三度目の王寺に向かった。駅前から始まる断崖の坂道は、ウオーキングには最適だ。今回の目的地は、駅の東にある「お札と切手の博物館」と西北にある「王寺稲荷」。

先ずは、駅前の大通りに面している「お札と切手の博物館」正式には「国立印刷局博物館」。この場所は、お札等を印刷する国立印刷局の工場の一部で、かつて、この辺りは製紙工場が多く、良質の紙が入手しやすかったようだ。ちなみに、近くを流れる石神井川は、ここから1km足らずで隅田川に合流する。

館内は、広くはないが1階の展示物は面白かった。新Ⅰ万円、五千円、千円のゼロが全部並ぶ試作品に始り、一億円の札束がある。10kgとは覚えやすい。

色々な仕掛けがあり、自分のお札の部分的な拡大を自由に視ることができる。

五千円札の津田梅子の右眼を拡大したのは、この写真。細かい文様も確認できる。

ちなみに、一角では「お札の模様、流線が描くArt、工芸官作品展」があり、多くの模様の原画

が展示されていた。どれも超細密画で驚かされる。

世界の最初のお札は、やはり中国だった。ヨーロッパよりも600年も早い。

明治時代の初期には、細密印刷ができずに、アメリカンに委託して印刷をしてもらったとか、関東大震災でお札の印刷ができなくなり、その間取り付け騒ぎを警戒して、大阪で臨時のお札を大量に刷った。裏が白紙のままだったのだが、幸い流通する機会はなかったとのことなど、初耳のことが多い説明書きがいくつもあった。偽札防止対策の歴史も概略してある。

この写真は、新札を紫外線で視たモノ。

ゆっくりと廻っても30分ほどで、無料なのだが観客は皆無だった。

駅へ戻って、石神井川の流れをみる。この公園は前回歩いたのだが、歴史を感じて面白かった。今回は、下に降りずに坂を上り始めた。

王寺稲荷は、思ったよりも立派な拝殿だった。

他に参拝者は無く、ゆっくりと拝むことができた。社務所に人影はなく、お守りが並んでいたので、干支の小さい絵馬(¥350)を買うことにして呼び鈴を押した。奥から女性の返事があったのだが、出てくるまで1分以上かかっただろうか、のんびりしたところだ。

縁台があって、みたらし団子が食べられるかと期待していたのだが、聴くと「すぐ近くに、老舗の葛餅屋さんがあります」とのことで、そちらに向かうことにした。

その前に、まだ歩き足りないので、近くの「名主の滝公園」に向かった。ここもひと気が無く、狭い階段の連続だったが、案内図が正確で、滝や池を満喫することができた。

件の葛餅屋さんは、稲荷神社の階段下の道を駅方向に歩いた途中にあった。店内での飲食も可能なのだが、お客がまるでいない。お土産に二人用の小さな箱入りを買った。

お稲荷さんには狐が付きのもなのだが、ここは特別で、由緒ある狐行列が今でも行われているようだ。ネットには、次の記事がある。

『源頼義より“関東稲荷総司”の称号が与えられた、王子稲荷神社(東京都北区岸町)。大みそかの晩に、東国一円の神様のお使い狐が集まり、近くの榎のもとで身なりを整え、この神社に初詣をしたという伝説から、毎年大みそかに大祭“狐の行列”が行われ、冬の風物詩となっている。

柴田是真作の「額面著色鬼女図」、谷文晁作の「龍図」を所蔵。境内にある狐の穴跡は落語“王子の狐”の舞台にもなっている。

王子稲荷神社の参道にある甘味処が、石鍋商店。創業は1887(明治20)年。4代目の石鍋和夫さんが、今もなお研鑽(けんさん)を重ね、新しい和菓子づくりに挑戦している。

一番人気は「久寿餅」(500円、みやげ用は590円~)。原料の小麦デンプンは、90年前から茨城県の老舗の焼麩屋で1年間、発酵させたものを使う。さらに、店で半年から1年発酵し、それに独自のブレンドで配合した小麦デンプンを加え、何度もさらして蒸して作る。手間をかけて無添加で作り上げる逸品だ。』

https://www.zakzak.co.jp/article/20181215-QVUUKJ7NGFMNDEKPF6WA4N5U5M/より

帰宅後に、早速に味わったのだが、歴史を感じる深みがあった。歩数は約8000歩。Ⅰ時間半のウオーキングだった。