浅井郡 長浜市 小谷城と架橋の可能性

◆対談者

日本中の人々が余呉城郭研究会の城郭

ビイスタ動画を多数支持しておられる。

城郭ビイスタ論 上文字クリック

浅井郡の小谷城の事について書きます。

驚き。小谷城の深淵。東洋の楼閣の系譜

◆長谷川

この記事は純粋な城址見学者の初心者様

と長く城郭の本質と研究を知りたいと願

う人には有意義な内容かと思っています。

例えば家を訪問する場合の礼儀として玄

関から入りましょうと、基本を教えられ

ても何年たっても廊下や裏口から入る人

に何千回玄関から入りましょうと教えて

も是に従わない人も居られます。城址に

おいても虎口や城門跡を認識して城址に

入りましょうと何千回となえても虎口も

知らずに城址を縦横に歩かれる人が多い

のです。城址に対する思いやアプローチ

は千差万別ありこれが正解だと断言出来

ませんが家庭訪問する場合玄関から家に

入られる素朴で初心を忘れない人に対し

敬意と尊敬の念を、私は常に抱きます。

◆対話者

でも古城に行っても私達は何処が門の

跡なのか、虎口なのか、全く解らない

のです。長谷川先生から教示を受けた

数少ない数人だけが城跡の虎口を認識

出来るようになった訳ですよ!もしも

長谷川先生に出会わねば何千城も廻っ

ていても城址見学として完全失敗です!

それは家庭訪問の時は玄関から入る事

を習わずに何十年も塀から庭から入い

る「くせ」がついても気付かない事と

同じだと思います。家庭訪問の常識!

◆長谷川

そうなんですか?そうでしょうか?

◆質問者

彦根城の構成は

①(鐘之丸)ー(廊下橋)ー(天秤櫓)

となっています。

② 彦根城の鐘之丸は佐和山城から彦

根城に移城するとき一番に最初に作ら

れた彦根城の山城部の御殿の郭です。

★小谷城の伝鐘之丸「本丸」と伝中之

丸にも橋があったのではないでしょう?

◆長谷川

ユニークな指摘ですね!彦根城鐘之丸

は我々城郭研究家から見ると城内で最高

の縄張りの築城技巧を見る事ができます。

またこの鐘之丸の縄張りは戦国武田遺臣

の早川氏が平素から鐘之丸を三国無双の

要害と日頃自慢していた防御を二重三重

に施した秀逸な縄張の城です。あなたの

指摘は小谷の鐘之丸と彦根の鐘の丸の比

較連想から出たもの思われますが素晴ら

しい発想と着眼であると、私は思います。

戦国乱世の時、浅井氏と武田氏は互いに

書状を交換し使者を立て連絡し合ってい

た事は知られています。浅井と武田は軍

事的技術にも交流があったかもしれませ

んね?たしか雨宮存徹と言う武田の使者

だったかもしれません?また小谷城前衛

を守る伝「御馬屋敷」も半円形に巨大な

土塁を引き回した東国とはまた別の意味

の馬出曲輪だったかも、しれませんね?

そう言う意味では彦根城の鐘の丸自体も

表御殿「北」と大手門「南」に降り降る

構造になっており一種の馬だし曲輪馬出

とも考えられます。

◆質問者

長谷川先生?先生の復元図には小谷城

の中之丸の土塁にパックリと鐘之丸への

虎口が開いています。

◆長谷川

それは前から私も疑問を持ち不思議に思

っています。本丸建物跡の真壁の跡もこ

の橋に向けた痕跡がかすかにあります。

貴方の指摘の様に架橋がされていた時代

もあったのかもしれません?貴方の城址

観察力の素晴らしさに驚きます。たしか

に私の小谷城図の中之丸土塁はパックリ

と土塁に虎口の跡がある。西洋諸国では

国家の国賓が見えた時にすかさずレッド

カーペットを敷設する、人間の貴人にた

いする敬意の形は「橋」や「道」に潜在

していると思います。つまり足元にある。

↓

↓廊下橋を推定復元する。

◆質問者

私はこの様に武田流の山城廊下橋が小谷

城の「伝鐘之丸」に存在したのだと推測す

るんです!私は何も知らない初心者です。

いっまでも良い初心者として心掛けを忘れ

たくはありません。

◆長谷川

世阿弥の心境「老いてなお初心忘るるべ

からず」ですね。ここで私が貴方の見解

を高飛車に否定すれば、城址見学に臨む

人々の、考える力を萎縮させ否定する事に

なり貴方の考えには傾聴致します。

人間とはお押し着せと反発する心を持つ人

よりも、素直な初心に帰る謙虚さがとても

大事な時があります。今一度考え直す事も

◆長谷川

信長の安土城や浅井の小谷城が現れる前

にも日本国王と、号した足利義満の北山第

には金閣と言う楼閣と天鏡閣と言う楼閣を

廊下橋で結節する様式が既に登場してます。

◆質問者

私は城郭フオーラムや『城歩会』では

素直な心を持ち城址を観察される謙虚な人

の気持ちを長谷川先生は大切にされている

と信んじています。

◆長谷川

ありがとうございます。城址見学に真剣

になればなるほど、時として、押し着せと

誤解されて大切な初心者様の純心な心を知

らない間に傷つけてしまう事もあり、深く

反省しています。また依然として城郭遺跡

見学の学習と城址探訪の観光の二つの大き

な目的や趣旨の違いを一般社会に理解して

もらう事の困難さを痛感し、長年にわたり

私は深く悩んでおります。私の支持者様は

全くこの世には存在しない私は人気ゼロ!

おそらくこの記事を読みすごく興味が湧く

人は、城址大好き人間さんではなく初心者

様であると確信しております。何故ならば

私も初心者であり、私に城を教えてくれた

のは城址自身なんです。本当の城の先生と

は城郭遺跡そのものが一番偉大な先生だと

私は常に思います。先生から目を離さい事

城址が先生ですから、城址を見る事、観察

する人が一名さまで増える事を祈ります。

◆質問者

先生!正確な第一文献級資料『信長公記』

も私は長谷川先生から学び、浅井備前守長政

最期の様子も読みました。もし小谷城の本丸

こと「伝鐘之丸」に仮に織田浅井の戦闘の

最中に橋が存在していたと仮定したら、小谷

城本丸「伝鐘之丸」には橋から織田軍が侵入

して浅井長政は本丸で最期の自害を遂げられ

ません!つまり長政は本丸で耐えられず他の

屋鋪に移るしかなかった事でしょう?

◆長谷川

貴方はおそらく浅井長政の最期の場所が本丸

でなく赤尾美作屋敷であった事を指摘したい

のでしょう?貴方も謙虚な初心者、講師の私

も謙虚な初心者です。さあさあ歴史の現場!

小谷城址へと向かいましよう。そこにはきっ

と何か現実や証拠や真実が残っている事でし

ょう!

◆質問者

先生2018/11/17この痕跡をウッデイパル

城郭フオーラムでこの現地解説してください!

長谷川

資料 城郭関係資 A4全10ページ

2018/11/17 土曜日

場所 JR北陸線河毛駅東口(無料駐車場あり)

送迎バス 城址まで送迎バスあり。

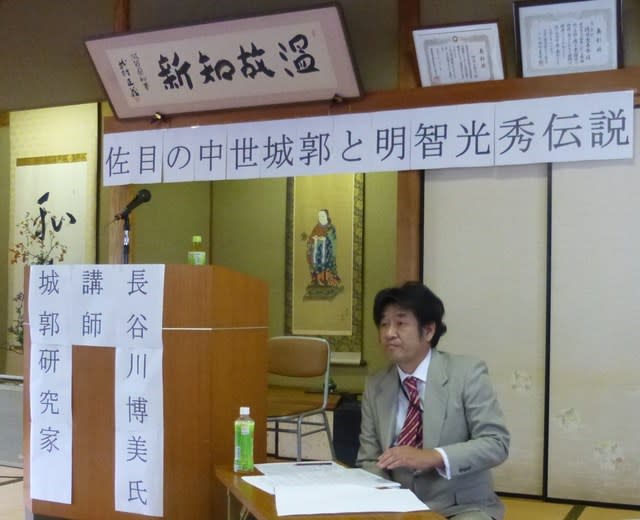

講師 長谷川博美 会長 田畑喜久弘氏は

(救援救難担当スタッフ)、

資料 城郭関係資 A4全10ページ

特徴 城址までの送迎バス。御弁当。講師と

サポターさん 参加費3000円用意 各自雨具、

水筒飲料、歩きやすい靴と服装で願い致します。

▼当日参加された初心と深淵を求める同志の皆様

▲何度も小谷城を見学された方が多数なの

に何故今一度長谷川と小谷城を見学したい

と思われたのか?私には全く解らないです。

2019/10/8 追加記事

先ずこの記事を読む前に非常に大切な日本史

歴史の中に通相概念があります。それは神社

に於いても「神渡り」「渡御/とぎよ」など

の言葉に貴人が何かを渡る習慣が記されてい

ます。先ず「殿のお渡り」などの言葉が登場

する事です。身分の高い人が橋などを渡り

移動し出御する習慣です。

『信長公記』でも信長が正式に天主に移り住む

件を以下の様に表現しています。天正10年の

記述に

五月三日、信長公、御下り、路次は山中より坂本

へ、御小性計り召し列れられ、御舟にて直ちに

安土御帰城。

五月十一日、吉日に付きて、信長、御天主へ御移徒。

中世の貴族社会では引越しを移徙(いし∥わたまし)

と呼んだ事だ。この言葉は昔日の古典『平家物語』

にも 源義経の登場を わたらせます と表現して

いる。事である。

小谷城本丸に仮に架橋されていたとして一体どこの

偉い殿様が本丸「鐘の丸」に わたらせます ので

あろうか?それは浅井氏より中世の貴族武士階層の

上である北近江守護職の京極氏が京極丸より橋を

渡り出仰されるつまり御屋方様「守護職」は京極

氏と言う事になるのではないだろうか?浅井は実質

江北の守護代の役割を担った武家と私は考える京極

の下と言う解釈が室町幕府にあったかもしれません?

◆長谷川

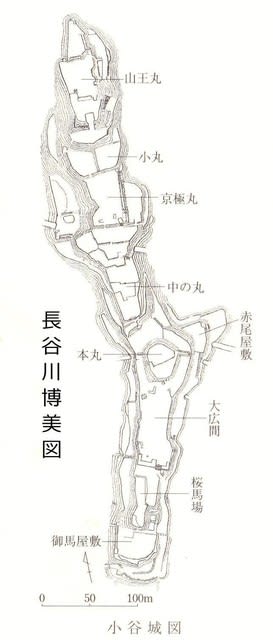

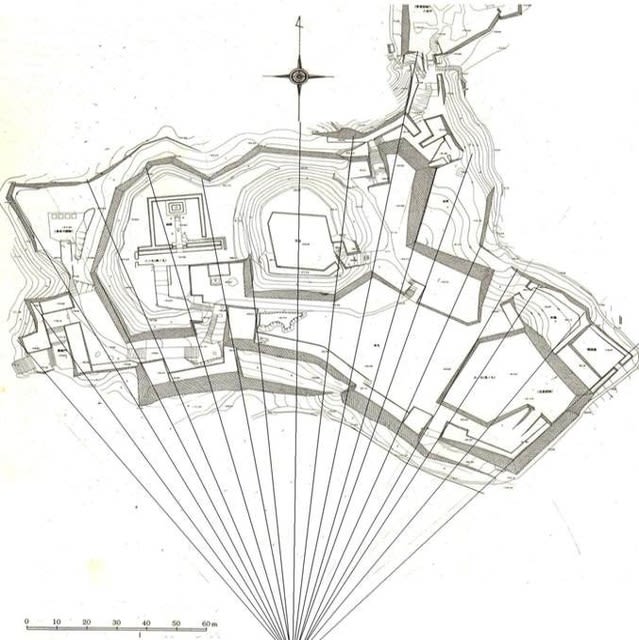

城郭ビイスタ論の見地から延べれば

貴方が言われる架橋のポイントから

中之丸、京極丸、小丸、山王丸をも

ふくむ城郭設計基本構想城郭ビイスタ

工法が存在した可能性もあると思う。

◆みんな

このビイスタ画像全く鳥肌立ちます!

小谷城がこんな風に設計されてる事

なんて日本の解説書にだれも書いて

ないでもこの赤色写真のビイスタ工

法線を見たら雷に打たれた如き衝撃

が走る!日本の城郭縄張水準驚異的!

◆特別質問?

『天文三年浅井備前守宿所饗応記』の殿中での

浅井亮政の席次を見ると決して上位の階級でない

様に思われますが?

長谷川

浅井三代の初期段階ですから亮政の席次は当時

として未だ大名級ではなく中堅に着席してます。

また座席の中央には正中線がありますね!

★中国陶器より学ぶ城郭及び楼閣論

対話者

以前行った継体天皇の陵墓とも推定される高槻の

今城塚古墳の復元埴輪には宮門や先導する巫女や武

人埴輪が並べてありましたね?あれに似た物は中国

にありますか?巻向弥生遺跡の神殿の様な形式が?

対話者

わたしこの写真見て長谷川先生に学んだ正中線

がわかります。中央の目に見えない線があります。

一般者

わからんね!そんな正中線なんて生まれて一度も

聞いた事ないよ!ふんそんもん知るか私は知らん!

対話者

神社に行くとき鳥居の中央は神様が通る道だから

神職も氏子も決して中央の正中線は日本古来の常識

として通りません!それは日本の文化の常識です!

対話者

この正中線が理解できるようになってから俄然!

遺跡見学が城址見学が非常に楽しくなって来ました。

長谷川

話を戻します。埴輪の行列とは?

高槻 今城塚古墳( いましろづかこふん)古墳の事

ですね?これどうです?外門があり従者が正中線を

さけて左右に並び邸宅は院房形式になっており前門、

中門、内門、主殿に分け表現されています。たいへん

楽しい陶器です。

長谷川

そうそう簡単な正中線は安土城にも纏向古代宮殿

遺跡にも、存在する事を気付く事が城址を遺跡を

見学する人の、心を養う事が大切かと思いますね!

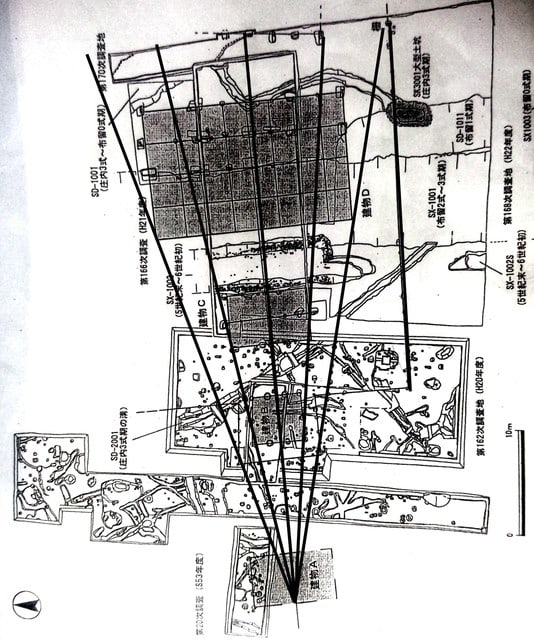

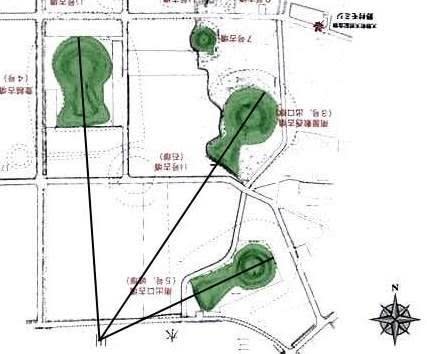

▼肥前名古屋城 城郭ビイスタ

▼近江 安土城 城郭ビイスタ

▼纏向宮殿 宮殿ビイスタ配置

◆長谷川

そうそう岐阜の大野町の古墳もそうでしたけっけね?▲

◆一般者

もしかして?長谷川先生ってスゴイ人じやないの?

◆対話者

長谷川先生のブログの安土のセミナリオ解釈論は

非常に斬新で驚きました。目が覚める思いでした。

◆長谷川

そうでしたか?ありがとうございます。僕は平凡

◆対話者

日本の城郭や楼閣の起源やルーツは何処にあると

思いますか?

◆長谷川

漢字のルーツや起源は中国の古代象形文字が起源

です城郭も同じではないのでしょうか?

◆対話者

小谷城の柳の馬場や飛鳥宮のエビノコ郭の様な

副郭も中国には有りますか?

◆長谷川

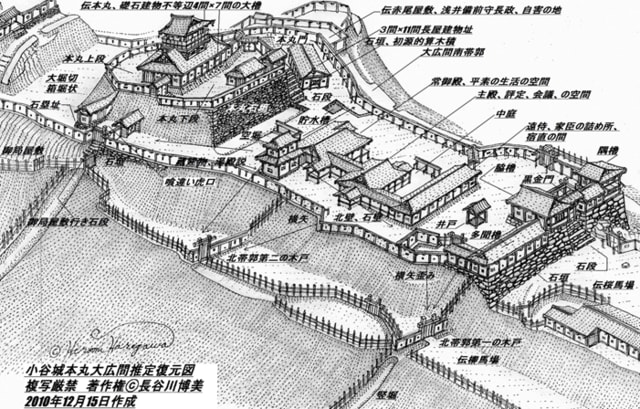

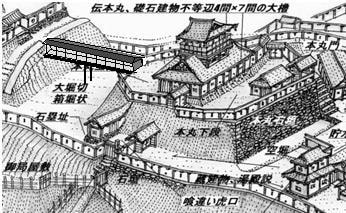

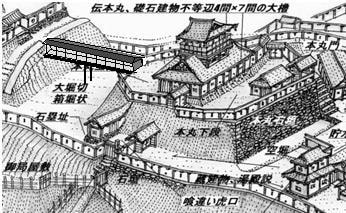

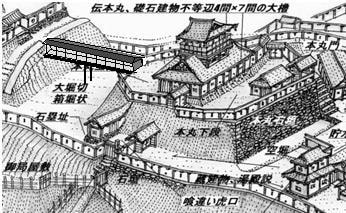

上図は近江小谷城の千畳敷大広間や本丸「鐘の丸」

の私の図です。黒金門や殿舎が壮麗に配置され本丸

には礎石を用いた楼閣がその礎石から推定されます。

◆対話者

中国の陶器にも前門の側面に腰郭や側面郭と思しき

ものがあります。側室と言う言葉の起源も連想する

◆長谷川

同時に中門の左右を監視する三重の見張り櫓や後方

の主殿にも注目。小谷城の黒金門の左右の櫓台にも

陶器と比較し注目しておいて下さい。もっとも中国

では兵馬俑に代表される「俑」よう、と呼んでます。

◆対話者

以前現地見学学習に行きました。玄蕃尾城の東にも

側面郭があった?彦根城の天秤櫓も門の左右に櫓が

設定されています。これ羽柴秀吉の長浜城から移設

されたとか?また長浜城は小谷城から移設されたと

聞いておりますが?

◆長谷川

さてどうなんでしょうか?真実は私には解りません。

正門の左右を守衛する楼閣は京都宇治の平等院鳳凰

堂や奥州の藤原氏の毛通寺などに影響を与えている

と思います。もっともその起源は東洋史学的見地か

ら見ると、やはり、中国起源の城郭や楼閣の流れを

くむと、私は思います。また足利義満の北山弟には

金閣と天鏡閣と言う華麗な楼閣を結節する橋、があ

ったとされます。

◆長谷川

陣城の場合は横郭や脇備えに相当するのではないでし

ょうか?

◆対話者

それにしても中国の陶器には正門とは別の脇門や

裏門が見えて楽しい。京極丸の並び虎口や高土塁の

東の腰郭本丸東の赤尾郭をも連想します。そして

京極丸西北下段の枡形虎口も思いだします。

◆対話者

信長の安土城には天主と殿舎を結ぶ空中回廊が存在

したと言う人も居る。また岐阜城の空中回廊も余り

にも私には突飛な発想だと思うのですか?

◆長谷川

織田信長なる人は現代で言うならば、日本史専攻の

学生でなく広く東洋史学の文化文物に広範に智識を

持っていた有識者でスケールの大きな人物でしょう。

◆長谷川

秀吉の大坂城の極楽橋や竹生島舟廊下橋を思い浮か

べて連想して下さい。また柴田勝家の北庄城には

『柴田退治記』には天主と小天守を廊下で結んだ

記録があります。『吉田兼見卿記』と言う文献資料

にも明智光秀の坂本城には天主と小天主があり兼見

と光秀は小天守で食事をしていますよ。それにごく

身近にある名古屋城も小天守に一度入ってから回廊

状の橋を通り大天守へと至る経路を持っています。

もしかしたら大小天守を経由する伝統は中国起源か

もしれませんね?柴田の居城北之庄城の九重の天守

を記した秀吉の書簡も柴田の陣城、玄蕃尾城から推

測すると巨大で石の扉を用いた堅固な楼閣であった

可能性があります。

◆対話者

そんな事言われましても大天守と小天守を廊下で連結

する奇妙な発想が私には理解できないんです。たしか

に犬上郡の男鬼城の本丸には先生が言われる様に大櫓

と小櫓が土塁で連結されている様子を私は観察しまし

たが大天守と小天守を廊下で連結する奇妙な発想自体

が納得できないし。

◆長谷川

米子城は二基の天守が存在した事で至極有名ですが?

さて

大小の楼閣を土塁連結する事自体、男鬼城が北近江

守護職京極氏に関係ある城郭遺跡である可能性を秘め

ているかも知れませんね?「微笑」

◆対話者

あのう~私は男鬼城の大櫓跡や大櫓に登るための石の

階段もちやんと見ました別の櫓台もちゃんと覚えてる

◆長谷川

ちやんと真剣勝負で見学している人はその遺構を認識

して覚えているものです!見る気があるか?無いか?

◆対話者

長谷川先生!玄蕃尾城は5間四方の天守台の跡があり

ました。しかし天守北の土塁には虎口の痕跡がある。

◆長谷川

よく丁寧に観察しておられますね!天守礎石は現地に

残っていますが現実に楼閣が存在したのか?正方形の

櫓台ですので建物は寺院の様な宝形つくりの形式かも

しれません?またその虎口の外に橋があったとすると

想定するとこの様な形になるかもしれません?

◆長谷川

ちなみに名古屋城には、もう一カ所「小天守」を

連結させる計画があったのですが中止になってます

◆一般者

私は全くその発想や話についていけません解らない!

◆長谷川

そうでしょうか?日本の城郭の中心部に大小の天守が

存在する事がそんなに違和感がありますか?佐和山城

も何度も城主が変わってます様々な様式の天守が存在

した可能性は全く無いのでしょうか?佐和山にはコビ

キAとコビキBの二種の瓦が採取されていますから!

少なくとも二種類の天守が存在した可能性はゼロでは

無いと思います。

◆対話者

さあどうした物か?私には全く想像が出来ませんね!

◆長谷川

この中国の陶器なんかどうですか?

中国東洋に於いては極めて普通です。

この写真は中国河南省鄭州博物館で

売られていた書籍に掲載されたもの。

◆対話者

すごいです!天主に相当する楼閣には複数の欄干や正門

を守る左右の櫓も観察できます。しかし小天主に相当する

建物に空中架橋する事には驚く。

◆長谷川

それだけでありません。小天守に相当する建物には二重

の石落しつまり日本の城郭で言う南蛮造りの様な特殊な

構造になっており、しかも小天主台には楼閣基底部に塀を回

して石落しをより有効にならしめる工夫がある。

◆対話者

そこまで見るんですね?長谷川先生は?

◆長谷川

そりやそうよ!中国の楼閣は各階安土城の様に壁が着色され

たものや7層の楼閣もある。

◆対話者

すばらやしい!でもね我が国の古代の唐子、鉤遺跡の様な

井楼は中国に無い!

◆長谷川

あったらどうしますか!?

中国は漢字の親元。城郭の親元であり。

文化のルーツだと私は思いますが。

◆対話者

ありやまあ!あっけない!井戸と井楼と亀はつきもの。

彦根城は井伊さんの金亀城だし。彦根城天守の守護神

だった亀の置物は、竹生嶋の宝物館にありましたね?

◆長谷川

だって織田信長は安土城を築くにあたって(1576年築城、

天守閣の完成は1579年)その瓦の製作を明(みん/現在

の中国)の人、一観(いっかん)に命じてますよね?

焼き上げた軒瓦の前面には蒔絵の技術を応用して金箔が

貼られて現実に出土してます。

◆対話者

小谷城の貯水槽から亀のモチーフをした10㎝の銅鏡が

出土しましたね?中国

にも亀をモチーフにした銅鏡が

あるのでしょうか?

◆長谷川

小谷城の銅鏡の亀は明瞭でありませんが、中国には

月宮鏡と言う形式があります。

◆対話者

長谷川先生?もしかしたら滋賀県内の明智の事もっと

知ってるんじやないですか?

◆長谷川

さあ~どうでしょうかねえ?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます