9月7日

9月7日

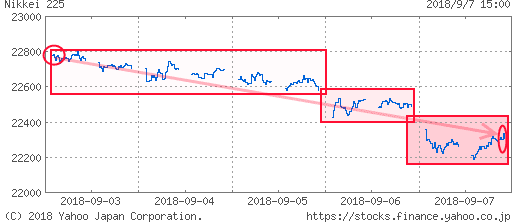

日経平均 2万2307.06円(-180.88円)

TOPIX 1684.31(-8.10)

出来高 13億0961万株

長期金利(新発10年国債) 0.105%(変わらず)

1ドル=110.74円(0.57円高)

9月3日 2万2707円 10億8303万株 1兆7989億円

9月4日 2万2696円 10億6239万株 1兆8054億円

9月5日 2万2580円 12億3444万株 2兆2644億円

9月6日 2万2487円 12億8036万株 2兆2328億円

9月7日 2万2307円 13億0961万株 2兆2622億円

■株探ニュース 2018.9.8

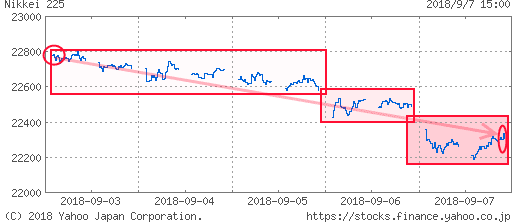

3週ぶり大幅反落、米ナスダック安・円高など悪材料重なり、週末に中長期線下抜く

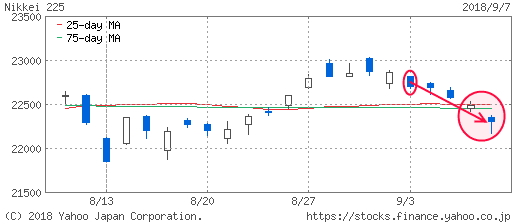

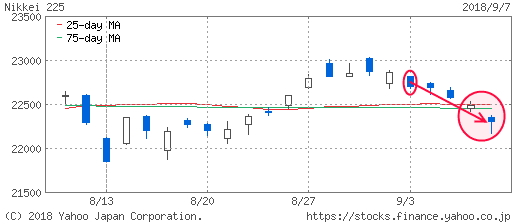

今週の株式市場は、米通商政策懸念や米ナスダック安、国内災害に急速な円高が重なり、日経平均株価は3週ぶりに大幅反落、週末に25日・75日・200日の移動平均線を一気に下抜いた。

週初の3日は、日経平均は大幅続落した。

週初の3日は、日経平均は大幅続落した。

4日は、前日の米株市場が休場だったこともあって手がかり材料難の中、朝安後に押し目買いで買い戻されるなど方向感に乏しい展開に終始。

5日は、台風21号による被害で関西国際空港が閉鎖されたことも嫌気売りを誘い4日続落した。

6日は、終始売り優勢の展開。

週末の7日は、前日の米ナスダック指数が大幅に3日続落したうえ、為替市場で急速に円高が進んだことが嫌気され、主力輸出株を中心に売りが膨らみ日経平均は一時2万2200円を割り込む場面もあった。

大幅に6日続落となり、8月24日に上抜いた25日、75日、200日移動平均線を一気に下回った。

日経平均株価は、前週比558円(2.44%)安の2万2307円と3週ぶりに大幅反落して取引を終えた。

週間の値幅は647円と、前週の354円から拡大した。

週末に中長期の3本の移動平均線を下回ったことから、来週は下値を探る展開になりそうだ。

9月3日(月) 続落、貿易摩擦懸念や円高で利益確定売り優勢

日経平均 22707.38(-157.77) 売買高10億8303万株

売買代金1兆7989億円

9月5日(水) 4日続落、米貿易摩擦問題と中国株安で売り優勢

日経平均 22580.83(-116.07) 売買高12億3444万株

売買代金2兆2644億円

9月7日(金) 6日続落、米通商政策への警戒感や円高で売り優勢

日経平均 22307.06(-180.88) 売買高13億0961万株

売買代金2兆2622億円

■モーニングスター 2018.9.8

催促相場へ突入:内憂外患も、補正予算に期待―アク抜け水準を探る

正念場を迎えた今週(3~7日)の日本株相場は、日経平均株価が今年1月24~31日と並ぶ6日続落で2万2100円台まで値下がりした(終値は2万2307円、前週比558円安)。

いままでで示してきた当面の下値メドは2万2000円だが、予期せぬ台風被害と北海道での地震によりもう一段下をみる必要が出てきた。

こういうときこそ、頼るべきは国。市場は催促相場に突入する。

2万3000円の厚い壁に跳ね返された日経平均は、この日までに75日や200日など主要な移動平均線を割り込んだ。

ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)には暗雲が漂い、堅調な企業業績の見通しも揺らぎかねない状況となってしまった。

催促相場が予想される来週(10~14日)、日経平均は8月13日の安値2万1851円を第1の攻防ラインに、7月5日の2万1462円までの調整が視野に入る。

日経平均の来週の基本レンジは2万1700~2万2500円とする。

朝日新聞 2018.9.8

■来週の市場は/東アジアの政治情勢に注目

来週の東京株式市場は東アジアの政治情勢が注目される。

日経平均株価は2万2000円台半ばを中心に推移する可能性がある。

ロシア極東ウラジオストクで11~13日に東方経済フォーラムが開催され、安倍晋三首相が出席する予定だ。

朝鮮半島問題を抱える中、中国やロシアなど各国の外交活動が地政学リスクを和らげる方向に作用するかどうかが焦点となる。

経済指標は国内で景気ウオッチャー調査や機械受注統計、海外では米消費者物価指数や中国工業生産の発表がある。

米アップルは12日に新製品の発表会を開く。 (共同)

内憂外患にみまわれて、日経平均株価は下値を探る展開となるか。

それにしても、先週は、まったく、華のない一週間だった。

華のない人生は、つまらない。

何事も華のないのは、活気がなくつまらない。

華は、良いときばかりでなく、不運の先に仄かな光が差したときにも咲く。

先週の株価のようにずぶずぶと沈みっぱなしは、華がない。

----------------------------------------------

朝日新聞 2018.9.5

水揚げ好調/外食にサンマ

不漁続き一転、大きく安く

----------------------------------------------

豊漁かどうかは予断許さず

外食チェーン各社で秋の味覚サンマのメニューが続々と登場している。

近年の不漁続きから一転、今年は水揚げの出足が好調で、サンマのサイズが大きくなったり、定食の値下げを検討したりする動きも。

ただ、豊漁になるかどうかはまだ予断を許さないという。

定食店チェーンの大戸屋は3日、「生さんまの炭火焼き定食」(税込み980円)を発売した。

1匹150グラムほどの北海道産のサンマを使い、10月末までメニューに並べる。

不漁に見舞われた昨年は130グラムほどの小ぶりなサンマしか手に入らず、950円から920円(税込み)に値下げしたが、それでも量を確保できず、10日ほどで販売中止に。

今年も慎重に検討していたが、好調な出足を受け、8月下旬に急きょ発売を決めたという。秋の定番メニューの復活について、「楽観はできないが、現時点では一安心」(広報)と話す。

「仕入れ価格が下がってくれば販売価格も柔軟に検討したい」として、値下げの可能性もあるという。

冷凍物を確保するなどして、今年から新たにサンマをメニューに加えるチェーンもある。

牛丼大手の吉野家は、冷凍のサンマを確保し、8月下旬から「さんま炭火焼き牛定食」(税込み690円)をメニューに加えた。

昨年、一部の店舗で提供したところ好評で、全国の店舗で展開することにした。

広報担当者は「魚を手軽に食べたい会社員のニーズに応えたい」と話す。

居酒屋チェーンの「串カツ田中」も5日、今年からの新メニューとして串カツの「秋刀魚」(同129円)を売り出す。

漁獲 海水温に左右

国立研究開発法人の水産研究・教育機構の調査によると、今年のサンマの資源量はかつてに比べるとなお少ないものの、著しい不漁だった昨年より増えている。

魚体も昨年より大きいものの割合が高いという。

サンマは北太平洋を回遊し、秋になると産卵のために日本の沿岸を南下する。

今年は漁が始まったばかりの8月にまとまった漁獲があり、関係者の期待も高まる。

ただ、早い時期の漁場はロシアの200カイリ水域が中心で、日本の沿岸にどれだけやってくるかは海水温などに左右される。

漁獲の中心を担う全国さんま棒受網漁業協同組合(全さんま)の大石浩平専務理事は「今年は魚が大きくて脂がのっているので、食べてもおいしい」と品質に太鼓判を押す一方、漁獲量については「9月中旬以降にどれだけ日本の沿岸に近づいてくるかを見てみないと、豊漁か不漁かはわからない」と話している。 (長橋亮文、山村哲史)

--------------------------------------------------------

朝日新聞 2018.9.8

天然水 「北アルプス」も生産へ サントリー

--------------------------------------------------------

「北」の水も、うまいぞ----。

「南アルプスの天然水」を展開するサントリー食品インターナショナルが7日、北アルプスを望む長野県大町市に「四つ目の生産拠点をつくる」と発表した。

2020年末に生産を始め、東日本で販売する。

大町市は3千メートル級の山々が連なる北アルプスのふもとで、市内の上水道をわき水でまかなっている。

ミネラル分を適度に含んでおり、小郷三朗社長は「北アルプスは非常にやわらかな味わいになりそう」と期待する。

山梨県北杜市で生産される「南アルプスの天然水」は1991年の発売。

その後、03年に「阿蘇の天然水」(熊本県)、08年に「奥大山の天然水」(鳥取県)が加わり、16~17年はシリーズ計で年1億ケース超を売り上げた。 (岡林佐和)

----------------------------------------------

朝日新聞 2018.9.5

投信 個人客4割損失

3月末時点 3メガバンクが開示

----------------------------------------------

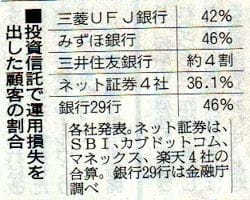

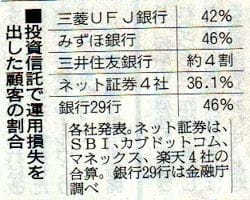

3メガバンクで投資信託を買った個人客の4割が、今年3月末時点で損失を抱えていることがわかった。

3メガバンクで投資信託を買った個人客の4割が、今年3月末時点で損失を抱えていることがわかった。

運用成績の透明化を求める金融庁の意向に沿って各行が開示した。

開示の動きは証券業界でも出ており、今後、投信の販売会社を選ぶ参考になりそうだ。

各行が、自行の窓口で投信を買い、今年3月末時点で保有している顧客の運用成績を開示した。

運用損益がマイナスとなり損失を抱えたのは、三菱UFJ銀行では全体の42%、みずほ銀行では46%、三井住友銀行は「約4割」としている。

3メガバンクの開示に先立って、金融庁が国内の大手と地方銀行計29行の3月末時点の運用成績を調べたところ、全体の46%の顧客が運用損失を抱えていた。

メガバンクが今回開示した成績は平均並みといえるが、金融庁の調査では、運用損失を出した顧客の割合が2割台の銀行もあった。

金融庁は、投信を長期保有する顧客の運用成績はいい傾向にあるとし、販売実績を上げるため短期間で投信を売買させる「回転売買」を暗に批判している。

メガバンク首脳は「回転売買を行員に促すような評価体系にはしていない」とする。

ただ、4割の顧客が運用損失を抱える現状は「反省すべきは反省しないといけない。

問題意識を持って対処する」という。

一方、別のメガバンク幹部は、金融庁の調査手法は「実態を反映していない」と不満を漏らす。

同庁が今回基準とした今年3月末より前に、含み益を確保するために売却した分などは反映されないためだ。

三菱UFJ銀がこうした点を勘案して試算すると、運用損益がマイナスの顧客は33%まで減ったという。

また、ネット証券のSBI証券、カプドットコム証券、マネックス証券、楽天証券も同様に運用状況を公表した。

運用損益がマイナスだった顧客は4社合わせて36.1%で、3メガバンクの成績を上回った。ネッ卜証券では手数料が低い商品を買う傾向があることに加えて、「投資への意識が高い人が多いことも、こうした結果につながっだのでは」 (証券会社の担当者)という。

4社は今後も定期的に運用損益を発表するとしている。 (榊原謙、新宅あゆみ)

----------------------------------------------

朝日新聞 2018.9.4

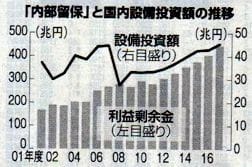

企業の内部留保/6年連続で最大

446兆円、設備投資は低調

----------------------------------------------

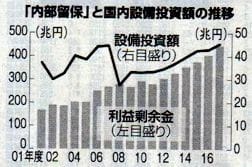

日本企業の2017年度の「内部留保」が6年連続で過去最高を更新した。

日本企業の2017年度の「内部留保」が6年連続で過去最高を更新した。

世界的な景気回復で企業の利益も過去最高水準だが、設備投資や賃上げに慎重な姿勢が続いているからだ。

アペノミクスがめざす経済の好循環には至っていない。

財務省が3日に公表した法人企業統計では、17年度の企業(金融業、保険業を除く)の利益剰余金、いわゆる「内部留保」は前年度比9.9%増の446兆4844億円。

第2次安倍政権が発足する前の11年度末から約164兆円増えた。

背景にあるのは、利益の割に低調な設備投資と賃上げだ。

企業の経常利益は前年度比11.4%増の83兆5543億円。

比較可能な1960年度以降で最大となったが、国内の設備投資額は同5.8%増の45兆4475億円にとどまる。

設備投資は今回、リーマンーショツク直前の07年度の水準を上回ったものの、利益の伸びに比べると、力強さに欠ける。

厚生労働省の調査では、17年度の実質賃金指数も前年より0.2%減少している。

この日、同時に発表された17年4~6月期の国内設備投資額は、半導体関連が好調で前年同期比12.8%増の10兆6613億円と、足元では高い伸びを示している。

ただ、みずほ総合研究所の大野清香氏は「企業の手元資金に対する設備投資の水準は、過去に比べるとだいぶ低い。

国内市場の成熟で、収益が増えても、企業が自信を持って投資できる案件は限られている」と指摘している。 (笠井哲也)

『 キャトルセゾンMORI (モリ) 』

『 キャトルセゾンMORI (モリ) 』