長らく休止していた鉄道模型を再開した時、片っ端からGMキットを組んでリハビリをしました。その中に江ノ電600がありまして。

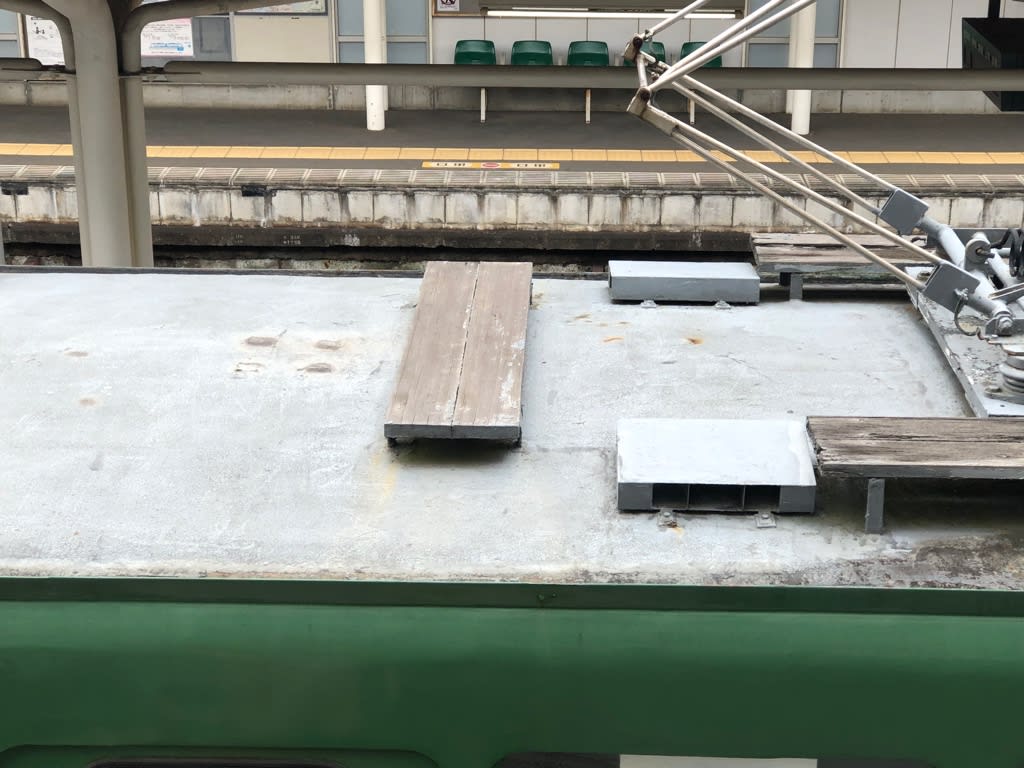

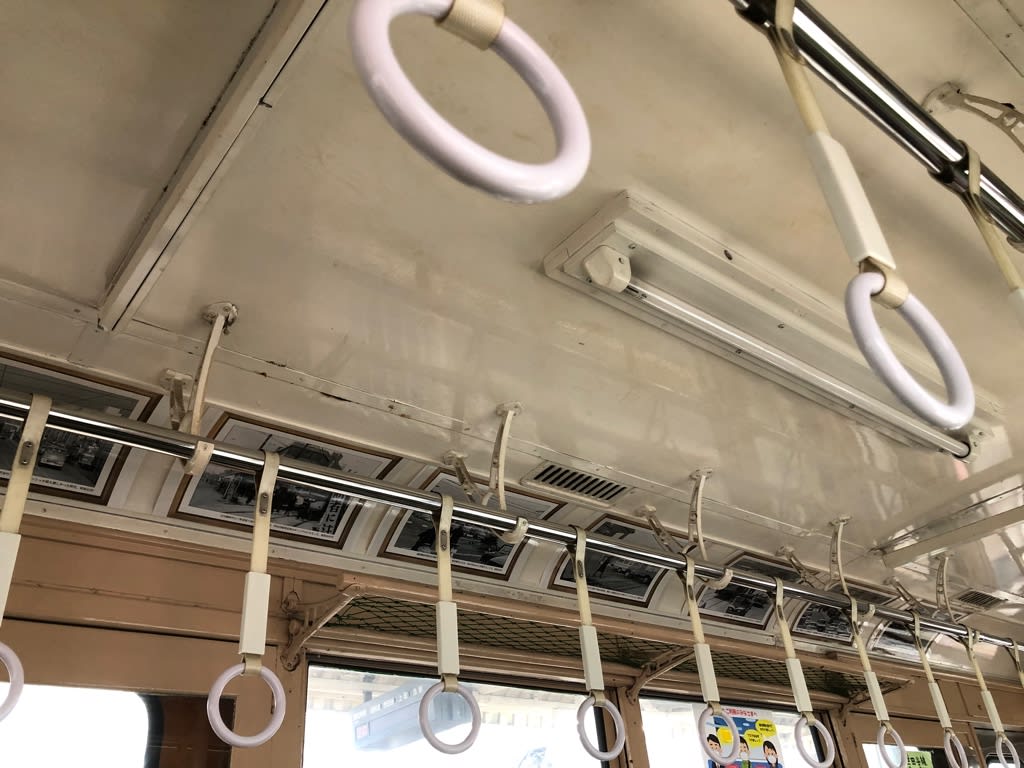

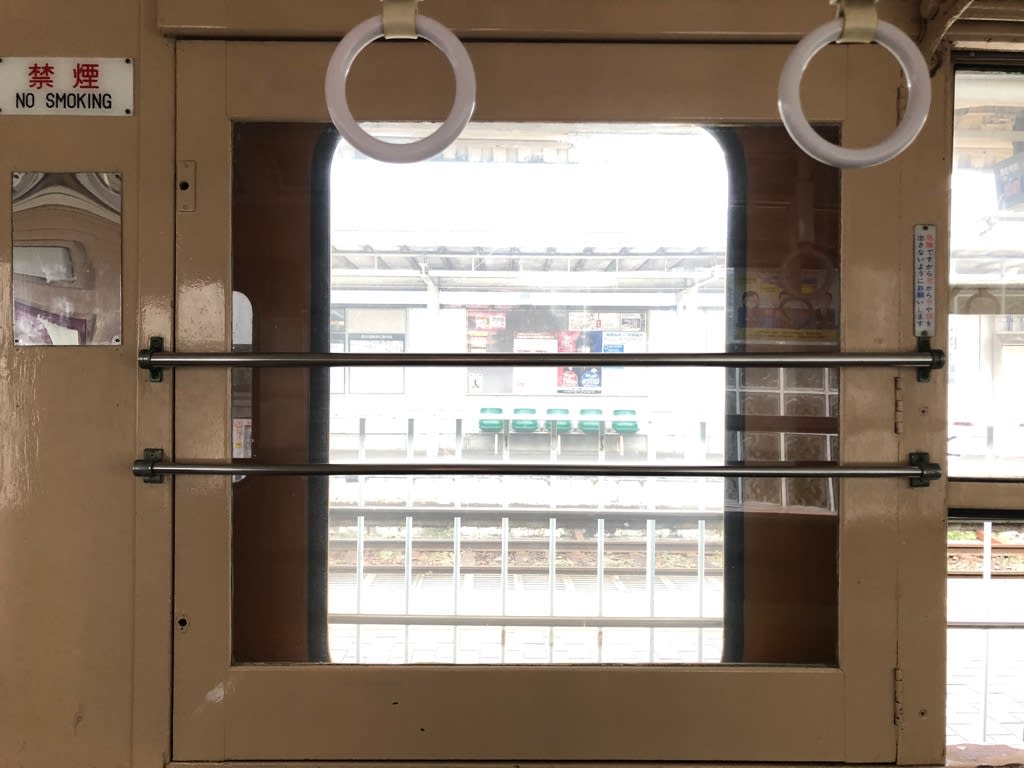

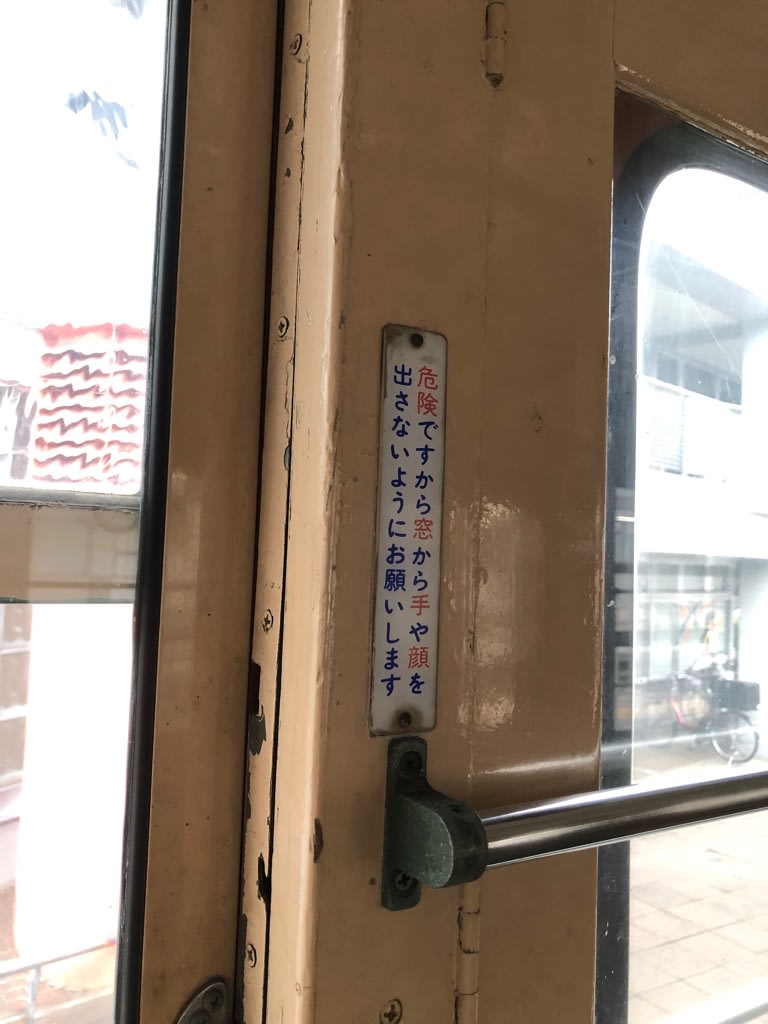

83年夏に初めて江ノ電に乗った時、鎌倉駅でワタシを待っていたのは600形でした。当時の写真は引っ越しなんかで散逸しナンバーはわからないのですが、連結面側で開け放した窓から潮風に吹かれた記憶は鮮明です。

割合きちんと組めておりました。最初はモデモ東急80の下回りが付いていたのですが、他にそれを供出して長らく休車となり、ジャンク箱で惰眠をむさぼっておりまして。

最近Twitterで何人かのフォロワー様がこのキットを綺麗に組まれていて、ワタシもひとつというわけで早速塗装を剥がした訳でして。

案外きちんと出来ておりました。片方の雨樋がプラ棒で作り直されていたのは全然覚えていなかったのですが。

スケールより大きな車体は発売当時の動力事情を考えれば仕方ないと思います。今はモデモのよく出来た製品もありますし。

まずはベルニナ動力を用意しました。車体側のRに合わせコーナーを少しずつ削ります。

削り過ぎて角にプラ端材を接着して削り直したりもしました。長さは驚いたことに動力車体共にドンピシャ。ちゃんと計算されていたんですね。

前後のドアあたりに、床板ストッパーを付けます。動力車は車体ステップ部裾から5.5ミリ、トレーラー車は3.8ミリの位置に長さ5ミリに切った1ミリ角くらいのプラ棒を接着すると、車高がドンピシャになります。

こんな感じです。

なおベルニナ動力を無理して使わずとも鉄コレ動力あたりで使えそうなモノもありますが「ベルニナ動力がぴったり入る噂」というのを検証したかったこともありまして、こんな感じに致しました。

もともと車体裏側にベルニナ動力がぴったり嵌まりそうなモールドがあったのですが、そんなものはとっくに削り落としてしまっています。

なので出来るだけ車高を下げる理由もあって、ストッパーを先程の位置に決めた次第です。

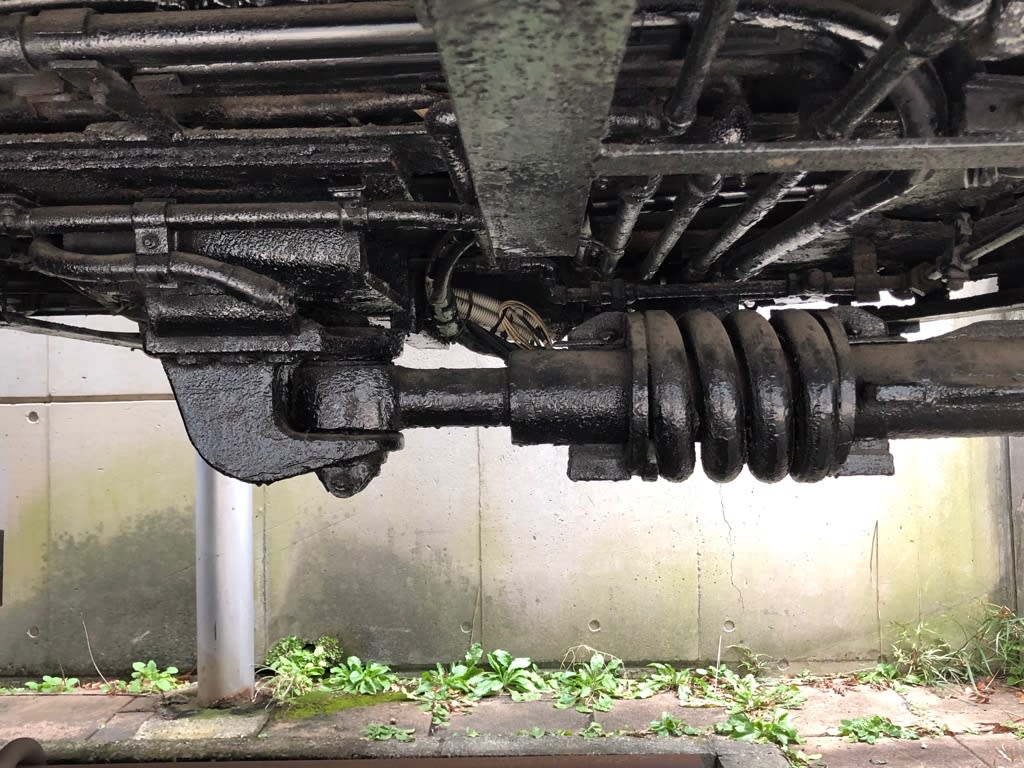

台車枠は当たりを避けるため、上部を少々ヤスリました(特にT台車)

エバーグリーンの1×3.2ミリの角材を2枚合わせにして13ミリ間隔で1.6ミリの穴を開けます。

周りを整形して端に切り込みを入れ、軽くクリックで連結できるようにしました。

最初は一枚モノで作ってみたのですが、クリックするには強度が足らず二枚重ねに。

繋いで走らせるとなかなか快調ですが、見た目がゴツ過ぎるので少々削り込み、こんな感じに。

少し歪ですが、繋いでみると良い感じです。

こんなのでもなかなか大変でして、たっぷり1時間はかかりました。

さて、引き続き屋根まわりと前面を仕上げていきます。