息子が全く勉強に興味なくてどうしようと思っていたんだけど

急に勉強をしだしてさ、俺、宇宙にロケット飛ばしたいから

科学者になるよ!と急に言い出したそうです。これには、

理由があって、西村先生という方の勉強する意欲を

いかに引き上げるのかという講座にでた際に、

以下のような話を聴いたそうです。

西村先生が言うには、子供が勉強をしないのは、たとえば勉強することが、

自分にとってどう役立つのかの意味が分からないからだというのです。

そのためには、むりやり算数の勉強をしろ!というのでなく、

お子さんを、外へ連れ出し、博物館にいってお父さんお母さんが

子供と一緒に触れ合いながら、子供と科学について語り合ってみる

ということなのです。

そこで、お母さん、太陽と地球の距離はどれくらいなの?なんて話が

お子さんからでたらしめたもの。

そこで、無視するのでなく、じゃあ、お母さんと一緒に家に戻って

調べてみようか?とやるわけです。

これで、少なくとも、算数が、子供が興味を示した科学の

分野に役に立つといことは、体感することができます。

ということで、私の友人は、何をしたかというと、息子さんをプラネタリウムに

連れていき、ハヤブサの映像を観にいったのだとか。

めでたしです。

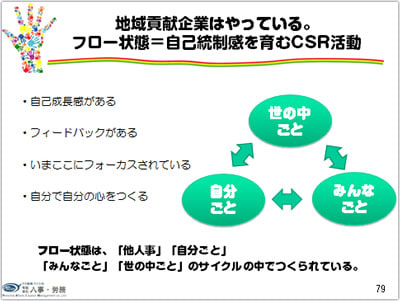

さて、この話を聴いたとき私は、CSRもダイバーシティの取り組みをしっかりやっていかないと

社員達は、社長が思うほどCSR活動に積極的にならないのだと思いました。

社長にとってCSRは、その企業がお世話になっている地域や会社の持続的経営のためにも

CSR活動はそれこそ会社の命運を握る取り組みかもしれません。

しかし、社員には、社長が言う、CSR活動をやることが地域を元気する良いことだ

とわかっていても、自分がその地域に住んでいなかったり、別のキャリアを築こうとしている

社員にとっては、自分事にならないのです。つまり、CSRを自分のライフや家族に役立てる

術がわからない社員にとっては、中学生が勉強に関心がないのと同じなのです。

そこには、私の友人の家庭のように、職場全体で、CSRをやることが、自分自身の人生、大切な家族

友人といった本人自身の社会の為になるということの気づきの環境や取り組みについての支援をしてあげる

必要があるのです。

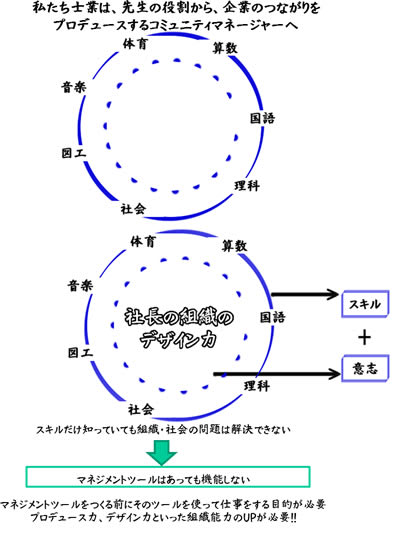

西村先生は、家庭のことを次のように述べています。

家庭とは、生きる力の源泉であるといっています。

もし、それを職場に当てはめるなら、

職場は、社員の人生を豊かにするための源泉である

ということです。

CSR活動に社員をどんどん巻き込んでいこう!という会社さんはぜひ、参考にしてください。