本書のタイトル、何とも刺激的である。表紙には英語でのタイトルが付いている。副題と言うべきなのかもしれない。"SENSUALITY in BUDDHISM"である。直訳すれば、「仏教の中の官能性」となる。タイトルの「官能仏教」は監修者西山氏の造語だという。「はじめに」の冒頭で、まず、「官能」の語義として、『新明解国語辞典』から引用し、「感覚器官の働きによって得られる充足感」を挙げている。つまり、これを本書での「官能」の定義とみてよいであろう。

そして、監修者は言う。「男がいて、女がいる。他人とともに生きて死に行くそれぞれの人生。官能があるからこそ生きられるのだという気がします。官能なき仏教に私は魅力を感じません」

お釈迦さまが「生きることは苦しみだ」とおっしゃったことが一般的な理解となっているように思う。だが監修者は、お釈迦さまが「人の命は甘美なものだ」とおっしゃっているということに着目し、その意味をインドを旅した際にインドの風土の中で考えたそうだ。本書は、「人の命はなぜ甘美でありえるのか」というテーマを南都官能学会というグループを立ち上げて、論議研究した成果のまとめだという。

本書を読み、私は「官能仏教」という造語よりも、英文表記のタイトルの方が、本書の内容により近い感じを受けた。「官能仏教」という言葉はどうも独り歩きしてイメージが形成されるような気がする。内容は、ある意味至ってまじめに論議して、在家(つまり、一般社会人)の視点から眺め、自らの体験経験を重ねた上での理解、解釈が積み上げられている。

経典、論書などを、このように読み込むこともできるのかと、思考の枠組みが広がった気がする。

本書は、「仏、法、僧」、通常三宝といわれるものを、「仏」「僧」「法」という章立ての順で論じている。総括的に眺めると、仏教の広がりの中でも、密教に重点が置かれていると受け止めた。三人の著者が本書を分担執筆している。二人の女性著者の文体が異なっていて、その文体の違いもかえっておもしろいと感じた。

「仏」については、仏教に見る「官能」が本書の観点なので、仏教に数ある仏像の中から、歓喜天、吉祥天女、弁才天、降三世明王が採りあげられている。

<< 歓喜天 >> 古代インドの神、ガネーシャに由来するそうで、その別名はビナーヤカ。正式には「大聖歓喜自在天」といい、「聖天さん」で知られている。聖天信仰は日本でかなり広まっている。密教の仏さまであり抱きあう仏の像が一般的だ(単身像もある)。観音さまがビナーヤカを抱いている姿のようである。いくつかの仏典を引用し、欲心、愛についてわかりやすく説明している。そして、「歓喜天法(聖天供)」という密教の修法の説明もある。そのお供え物は、「歓喜団」(菓子)、大根、そして酒だとか。聖天さんを表象するのに大根が使われている意味がよくわかった。京都の亀屋永が「清浄歓喜団」として、この菓子を一般にも販売しているのだとか。(京都で育ったが知らなかった。)

著者は「男性原理も女性原理も超えて、善も悪も内包して、宇宙とひとつになった様を象徴する仏。武器なんてもう、必要ない。合一とはきっと、無敵なのだ」と結論づける。

<< 吉祥天女 >> 海の泡から蓮の華を持って誕生したラクシュミー、ヒンドゥー教の女神が仏教に取り入れられて、吉祥天女と呼ばれる天女になったという。阿修羅はこの天女が好きなのだというのを本書で知った。日蝕・月蝕がこの二人に関係するそうな。奈良時代後半には、「吉祥悔過」の法会が行われ、天下太平・風雨調和・五穀豊穣の祈願がなされていたとか。説話集からこの天女と愛欲にまつわるおもしろい話が紹介されていて、楽しい。末尾に著者は、「夫も子も持つ吉祥天女さまだからこそ、愛され愛することを知り抜いて、人間の愛欲さえも理解し感応してくださるのかもしれません」(p33)と記す。

<< 弁才天女 >> 弁才天は香が好きなのだとか。護国の経典『金光明最勝王経』に記されるという弁才天の話をわかりやすく解説している。三十二種の香薬による沐浴の法の説明から、香が人を酔わせることとの関係に展開されていく。そして、仏教と香とに深い関係がある側面を事例で説明する。末尾の文は、「香りは、悟りへの誘いにもなり、煩悩のもとにもなる。諸刃の剣なのでございましょう。」(p46)である。

<< 降三世明王 >> 降伏と敗北がどうちがうのか。自らの経験を下敷きにして降三世(-三つの世界を降伏させるもの-)明王について、強敵を降伏させた物語を採りあげて、なぜシヴァ神、ウマ妃を踏みつけるのかを説明する。著者は、東寺の講堂に安置されている降三世の足元のシヴァ神から敗北を、ウマ妃から甘美な降伏を読み取っている。一度、東寺に見に行かねば。仏教ではシヴァ神たちを最悪という論理でとりあげるが、ヒンドゥーでは見方がちがこともきっちり論じている。このあたり、バランスよく理解できる。仏教もヒンドゥー教もともに、「時に応じて姿を変化させる」そのことに著者は着目する。そして、「踏まれる者に、踏みつける者に。そして降伏する者に、降伏させる者に・・・それぞれがわたしの化身であって、それぞれがわたくしそのものに他ならないのです」(p60)と結論づけている。

「僧」についての章は、6つの節がある。

<< 明恵と善妙 >> <清僧>に関係して伝わる官能の世界のエピソードが語られる。鎌倉時代の「不犯の清僧」と讃えられた高僧・明恵上人は在家の特に女性読者を対象に『華厳唯心義』を著した。その読者の一人、糸野の御前が明恵の天竺行きを断念させた話。新羅における華厳宗の始祖といわれる義湘が修学を終え、唐から帰国する時に、好きな男・義湘を追って龍になった善妙の話(「義湘絵」)。「道成寺縁起」の話。最後に、明恵が見た善妙の夢の話。「高山寺には・・・小さく愛らしい善妙の像が今も伝わっている」(p73)という。清僧と言えども、愛欲、官能と全く無縁ではなかったようだ。

<< 慧春尼 >> 小田原の最乗寺開基、了菴慧明禅師の妹、慧春のエピソードである。すごい人が居たものだ。「姿色、人に絶す」という類い希な人が、三十を過ぎて出家するのに顔を焼き、また、ある僧から恋心を打ち明けられ、ある日、兄了菴禅師の説法を聞く機会の法堂の場に一糸まとわぬ姿で現れ、「欲を思うままにとげなさい」と言ったという。そして、生涯の最後を火定-自分の身を焼くこと-で終えた高徳の尼僧だとか。「俗世の女という存在を捨てて入った寺では、より女であることを突き付けられただろう。日々、官能と信仰の問題を考えつづけたに違いない。単に己を俗世から切り離し、自分の官能を封じ込めてしまえば解決する問題ではなかったことに、慧春の苦悩があったのではないだろうか」(p84)と著者は思いを馳せる。

<< 光明皇后 >> 光明皇后は施薬院、悲田院を建てたとされる。そして、聖武天皇没後に生前の品々を東大寺の大仏に献納した。この品々が、毎年「正倉院展」で公開されている。この献納品にまつわる話は私にとっておもしろいが、その後に光明皇后のイメージに大きな影響を与えている湯屋まつわる複数の引用話及び僧玄との話が一層興味深い。節見出しに付く「湯屋の白い蒸気のなかで」はちょっと思わせぶりだけど。

<< 尼と摩羅 >> 鎌倉時代の説話集『古今著聞集』から2つの尼僧にまつわる説話が紹介されている。一つは、不犯の尼僧に懸想した僧が尼僧に化けて新参の尼僧としてこの尼の傍で仕え、3年目に想いをぶつける。「寝耳に水どころか、寝陰に摩羅でございます」ということになる。事の途中で、尼僧は持仏堂に駆け込み、鉦をならした後、戻ってくる。そして、最後に「その事なり。是程によき事を、いかがはわればかりにてはあるべき。上分、仏に参らせんとて、鉦うちならしに参らせたりつるぞ」と言ったとか。もう一つの話は、南都で一生不犯の尼僧が臨終に臨み、念仏を唱えるよう勧められ、「まらの来るぞや~ まらの来るぞや~」と申して息絶えたというもの。なかなかおもしろい説話が載っているものだ。『古今著聞集』がなんだか身近なものに思われてくる。和辻哲郎『古寺巡礼』にも、天平時代の尼僧と愛欲について語られるくだりがあると著者は記す。大昔に読んだ本だが、その点は全く記憶にない。読み返してみよう。著者はこう結論づけている。「愛欲と、仏への信心とは、相反するものではございません。ともにあるもの」と。

<< 僧と稚児 >> 男色とはそもそも弘法大師に端を発する、という俗説があるそうだ。女人禁制だった寺院において、稚児との交わりは半ば公然と存在したらしい。先の『古今著聞集』にも説話として載っているという。仁和寺、醍醐寺、比叡山が例が本書に出てくる。「稚児を寵愛することは、観音さまの化身と交わる」(p118)という論理化までなされていたとか。比叡山には稚児潅頂という儀式があり、稚児が潅頂を受けると、晴れて観音の「依り代」となるそうな。こんな理屈が創出されるとは・・・お釈迦さまもご存じないのでは、と思いたくなる。しかし、出家も在家も、愛欲離れ難しということか。だからこそ・・・・『往生要集』を著した源信は、少年との性行為は女犯ではないにせよ、許されるものではないとこの書の中で戒めているという。何処に書いているのか、確かめたくなった。

<< おっぱい >> 「見るからに元気なお母さんが大きな両乳房をあらわにし、おっぱいが迸り出て雨のようにお碗に溜まって」ゆくという古絵馬(生駒市・法楽寺)の話から始まって、おっぱいにまつわる話がいくつか紹介されている。「おっぱいは、母と、子と、そして時々、男のもの。」著者は「慈母が甘き乳を子に与える姿もまた、甘美なものとしてお釈迦さまの眼に映っていたのではないでしょうか」の一文で締めくくる。さて、人工乳を子に与える姿は、お釈迦さまの目にはどう映じるのだろう・・・・ふと、気になった。

第3章は「法」。だが副題が「愛欲だけは捨てられない」というもの。

この章、「聖なる白象 仏と象と七つの蓮華」「地獄絵 官能と苦悶の情景」「愛染王法 秘部を射る鏑矢」「理趣経 愛の経典」の4つの節から構成されている。

<< 聖なる白象 >> 普賢菩薩が乗る六牙の白象について、蘊蓄が語られる。この白象、七本の支肢を地に下ろしているとか。「七肢」はどの部位を数えている?もう一つは、象がなぜ仏教では特別な存在で、深いつながりがあるのか?

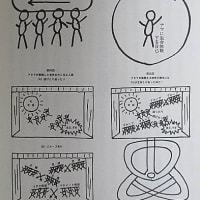

<< 地獄絵 >> 源信の『往生要集』で、八大地獄が民衆に親炙した。描かれた地獄絵の描き方の中に、著者は苦しみと愛(官能)が深め合う関係を詳細に見つめていく。地獄絵の中に官能性を発見していくのだ。地獄絵のこんな読み解き方もあるものかと感じた次第。最後に著者はこう記す。「心の中に地獄も極楽もある。苦悶も官能すべては心が生み出すもの。己を傷つけるのも救ってくれるのも己の心なのだ」と。

<< 愛染王法 >> この節では、愛染明王を本尊とする密教の修法について解説する。愛染明王は敬愛法を最も得意とするらしい。敬愛とは親しく仲良くすることである。現実には男女の中を緊密にする目的で修法が実施されたという。事例を加えながら考察されている。密教の修法が、己の欲望を成就するために使われていたとは。依頼を受けた僧侶がこの修法を行じたのだろうから、あれっと思いたくなるが・・・「所詮この世は男と女。男は女の、女は男の愛を求め、ありとあらゆる可能性を追求していたのかと思うと、いじらしくて、これでいいのだという気分になってくる」というのが、監修者によるこの節のまとめの言だ。途中に、愛染明王が手に持つ矢が鏑矢であることの説明の中に、寛仁3年(1019)3月に、対馬を襲った刀伊の族(女真族)が鏑矢の音を怖れたというエピソードが記されていて、おもしろかった。

<< 理趣経 >> 日本の密教では、主要経典の一つとして理趣経が位置づけられている。愛欲、煩悩を戒める仏教の中に置いて、この理趣経だけが愛の経典としてまったく違うとらえ方だと分析している。「欲望を積極的に肯定する。煩悩も淫欲も菩提心へつながるものだと言い切る」(p179)経典だという。そして、「十七清浄句」について具体的に説明していく。ストレートでわかりやすい解釈だ。『図解 密教のすべて』(花山勝友監修、光文社文庫)『密教経典』(宮坂宥勝訳注、講談社学術文庫)で該当箇所についての宗教家の立場からの解説と比べれば、一目瞭然である。本書の解説は、『司馬遼太郎の幻想ロマン』で司馬遼太郎が理趣経をどうとらえていたかの説明が一部記されていたが、奇しくもそれに通じる解釈だと私は感じた。著者は、理趣経が繰り返し述べる「平等」という語に解釈を加え、この経典の秘義「五秘密」にも触れている。そして最後に著者の解釈・結論を述べる。「生きることは欲そのものです。欲を否定して否定して切り捨てたら、生を放棄したも同じです。本気で生きなさい。本気で愛しなさい。本気で歓喜しなさい。本気で苦しみなさい。本気で祈りなさい。そして真摯に。-本気で、生きろ」(p191-192)と。

抹香臭い仏教観ではなく、愛欲とがっぷり四つに取り組んで論じている点がおもしろいし、興味深い。仏教の見方を広げてくれる本である。

人間、愛欲は捨てられないのだから、本気で、真摯であれ、一方そこから生まれる苦しみにも本気で真摯であれ。ごまかしを入れるなということか。そして、とらわれなければ、この世は美しく、人の命は甘美なものなのだということか。

ご一読ありがとうございます。

歓喜天 :ウィキペディア

歓喜天 歓喜天2 :「仏教の勉強室」

歓喜天の画像

Vinayakaの画像検索結果

金山神社 :ウィキペディア

吉祥天女画像 :「薬師寺」のサイトから

弁才天 :ウィキペディア

降三世明王 :「仏教の勉強室」

慧春尼(1)~(4) :「莫令傷心神」 こまいぬ氏

光明皇后 :ウィキペディア

なにわ人物伝 光明皇后(上)(中)(外) 三善卓司氏 :「大阪日日新聞」

古今著聞集 :ウィキペディア

稚児灌頂 :「ピクシブ百科事典」

稚児という「記号」 :「春霞庵」

愛染明王 :「愛染堂勝鬘院」の仏尊サイトから

地獄絵図

地獄絵図 (Scene From Hell) Foetus-Lilith- :Youtube

理趣経 :ウィキペディア

理趣経の内容 :「仏教の勉強室」

【理趣経】の17清浄句 :「四国の道よ空よ海よ」

補助漢字使用、『般若理趣経』全文

立川流(密教) :ウィキペディア

そして、監修者は言う。「男がいて、女がいる。他人とともに生きて死に行くそれぞれの人生。官能があるからこそ生きられるのだという気がします。官能なき仏教に私は魅力を感じません」

お釈迦さまが「生きることは苦しみだ」とおっしゃったことが一般的な理解となっているように思う。だが監修者は、お釈迦さまが「人の命は甘美なものだ」とおっしゃっているということに着目し、その意味をインドを旅した際にインドの風土の中で考えたそうだ。本書は、「人の命はなぜ甘美でありえるのか」というテーマを南都官能学会というグループを立ち上げて、論議研究した成果のまとめだという。

本書を読み、私は「官能仏教」という造語よりも、英文表記のタイトルの方が、本書の内容により近い感じを受けた。「官能仏教」という言葉はどうも独り歩きしてイメージが形成されるような気がする。内容は、ある意味至ってまじめに論議して、在家(つまり、一般社会人)の視点から眺め、自らの体験経験を重ねた上での理解、解釈が積み上げられている。

経典、論書などを、このように読み込むこともできるのかと、思考の枠組みが広がった気がする。

本書は、「仏、法、僧」、通常三宝といわれるものを、「仏」「僧」「法」という章立ての順で論じている。総括的に眺めると、仏教の広がりの中でも、密教に重点が置かれていると受け止めた。三人の著者が本書を分担執筆している。二人の女性著者の文体が異なっていて、その文体の違いもかえっておもしろいと感じた。

「仏」については、仏教に見る「官能」が本書の観点なので、仏教に数ある仏像の中から、歓喜天、吉祥天女、弁才天、降三世明王が採りあげられている。

<< 歓喜天 >> 古代インドの神、ガネーシャに由来するそうで、その別名はビナーヤカ。正式には「大聖歓喜自在天」といい、「聖天さん」で知られている。聖天信仰は日本でかなり広まっている。密教の仏さまであり抱きあう仏の像が一般的だ(単身像もある)。観音さまがビナーヤカを抱いている姿のようである。いくつかの仏典を引用し、欲心、愛についてわかりやすく説明している。そして、「歓喜天法(聖天供)」という密教の修法の説明もある。そのお供え物は、「歓喜団」(菓子)、大根、そして酒だとか。聖天さんを表象するのに大根が使われている意味がよくわかった。京都の亀屋永が「清浄歓喜団」として、この菓子を一般にも販売しているのだとか。(京都で育ったが知らなかった。)

著者は「男性原理も女性原理も超えて、善も悪も内包して、宇宙とひとつになった様を象徴する仏。武器なんてもう、必要ない。合一とはきっと、無敵なのだ」と結論づける。

<< 吉祥天女 >> 海の泡から蓮の華を持って誕生したラクシュミー、ヒンドゥー教の女神が仏教に取り入れられて、吉祥天女と呼ばれる天女になったという。阿修羅はこの天女が好きなのだというのを本書で知った。日蝕・月蝕がこの二人に関係するそうな。奈良時代後半には、「吉祥悔過」の法会が行われ、天下太平・風雨調和・五穀豊穣の祈願がなされていたとか。説話集からこの天女と愛欲にまつわるおもしろい話が紹介されていて、楽しい。末尾に著者は、「夫も子も持つ吉祥天女さまだからこそ、愛され愛することを知り抜いて、人間の愛欲さえも理解し感応してくださるのかもしれません」(p33)と記す。

<< 弁才天女 >> 弁才天は香が好きなのだとか。護国の経典『金光明最勝王経』に記されるという弁才天の話をわかりやすく解説している。三十二種の香薬による沐浴の法の説明から、香が人を酔わせることとの関係に展開されていく。そして、仏教と香とに深い関係がある側面を事例で説明する。末尾の文は、「香りは、悟りへの誘いにもなり、煩悩のもとにもなる。諸刃の剣なのでございましょう。」(p46)である。

<< 降三世明王 >> 降伏と敗北がどうちがうのか。自らの経験を下敷きにして降三世(-三つの世界を降伏させるもの-)明王について、強敵を降伏させた物語を採りあげて、なぜシヴァ神、ウマ妃を踏みつけるのかを説明する。著者は、東寺の講堂に安置されている降三世の足元のシヴァ神から敗北を、ウマ妃から甘美な降伏を読み取っている。一度、東寺に見に行かねば。仏教ではシヴァ神たちを最悪という論理でとりあげるが、ヒンドゥーでは見方がちがこともきっちり論じている。このあたり、バランスよく理解できる。仏教もヒンドゥー教もともに、「時に応じて姿を変化させる」そのことに著者は着目する。そして、「踏まれる者に、踏みつける者に。そして降伏する者に、降伏させる者に・・・それぞれがわたしの化身であって、それぞれがわたくしそのものに他ならないのです」(p60)と結論づけている。

「僧」についての章は、6つの節がある。

<< 明恵と善妙 >> <清僧>に関係して伝わる官能の世界のエピソードが語られる。鎌倉時代の「不犯の清僧」と讃えられた高僧・明恵上人は在家の特に女性読者を対象に『華厳唯心義』を著した。その読者の一人、糸野の御前が明恵の天竺行きを断念させた話。新羅における華厳宗の始祖といわれる義湘が修学を終え、唐から帰国する時に、好きな男・義湘を追って龍になった善妙の話(「義湘絵」)。「道成寺縁起」の話。最後に、明恵が見た善妙の夢の話。「高山寺には・・・小さく愛らしい善妙の像が今も伝わっている」(p73)という。清僧と言えども、愛欲、官能と全く無縁ではなかったようだ。

<< 慧春尼 >> 小田原の最乗寺開基、了菴慧明禅師の妹、慧春のエピソードである。すごい人が居たものだ。「姿色、人に絶す」という類い希な人が、三十を過ぎて出家するのに顔を焼き、また、ある僧から恋心を打ち明けられ、ある日、兄了菴禅師の説法を聞く機会の法堂の場に一糸まとわぬ姿で現れ、「欲を思うままにとげなさい」と言ったという。そして、生涯の最後を火定-自分の身を焼くこと-で終えた高徳の尼僧だとか。「俗世の女という存在を捨てて入った寺では、より女であることを突き付けられただろう。日々、官能と信仰の問題を考えつづけたに違いない。単に己を俗世から切り離し、自分の官能を封じ込めてしまえば解決する問題ではなかったことに、慧春の苦悩があったのではないだろうか」(p84)と著者は思いを馳せる。

<< 光明皇后 >> 光明皇后は施薬院、悲田院を建てたとされる。そして、聖武天皇没後に生前の品々を東大寺の大仏に献納した。この品々が、毎年「正倉院展」で公開されている。この献納品にまつわる話は私にとっておもしろいが、その後に光明皇后のイメージに大きな影響を与えている湯屋まつわる複数の引用話及び僧玄との話が一層興味深い。節見出しに付く「湯屋の白い蒸気のなかで」はちょっと思わせぶりだけど。

<< 尼と摩羅 >> 鎌倉時代の説話集『古今著聞集』から2つの尼僧にまつわる説話が紹介されている。一つは、不犯の尼僧に懸想した僧が尼僧に化けて新参の尼僧としてこの尼の傍で仕え、3年目に想いをぶつける。「寝耳に水どころか、寝陰に摩羅でございます」ということになる。事の途中で、尼僧は持仏堂に駆け込み、鉦をならした後、戻ってくる。そして、最後に「その事なり。是程によき事を、いかがはわればかりにてはあるべき。上分、仏に参らせんとて、鉦うちならしに参らせたりつるぞ」と言ったとか。もう一つの話は、南都で一生不犯の尼僧が臨終に臨み、念仏を唱えるよう勧められ、「まらの来るぞや~ まらの来るぞや~」と申して息絶えたというもの。なかなかおもしろい説話が載っているものだ。『古今著聞集』がなんだか身近なものに思われてくる。和辻哲郎『古寺巡礼』にも、天平時代の尼僧と愛欲について語られるくだりがあると著者は記す。大昔に読んだ本だが、その点は全く記憶にない。読み返してみよう。著者はこう結論づけている。「愛欲と、仏への信心とは、相反するものではございません。ともにあるもの」と。

<< 僧と稚児 >> 男色とはそもそも弘法大師に端を発する、という俗説があるそうだ。女人禁制だった寺院において、稚児との交わりは半ば公然と存在したらしい。先の『古今著聞集』にも説話として載っているという。仁和寺、醍醐寺、比叡山が例が本書に出てくる。「稚児を寵愛することは、観音さまの化身と交わる」(p118)という論理化までなされていたとか。比叡山には稚児潅頂という儀式があり、稚児が潅頂を受けると、晴れて観音の「依り代」となるそうな。こんな理屈が創出されるとは・・・お釈迦さまもご存じないのでは、と思いたくなる。しかし、出家も在家も、愛欲離れ難しということか。だからこそ・・・・『往生要集』を著した源信は、少年との性行為は女犯ではないにせよ、許されるものではないとこの書の中で戒めているという。何処に書いているのか、確かめたくなった。

<< おっぱい >> 「見るからに元気なお母さんが大きな両乳房をあらわにし、おっぱいが迸り出て雨のようにお碗に溜まって」ゆくという古絵馬(生駒市・法楽寺)の話から始まって、おっぱいにまつわる話がいくつか紹介されている。「おっぱいは、母と、子と、そして時々、男のもの。」著者は「慈母が甘き乳を子に与える姿もまた、甘美なものとしてお釈迦さまの眼に映っていたのではないでしょうか」の一文で締めくくる。さて、人工乳を子に与える姿は、お釈迦さまの目にはどう映じるのだろう・・・・ふと、気になった。

第3章は「法」。だが副題が「愛欲だけは捨てられない」というもの。

この章、「聖なる白象 仏と象と七つの蓮華」「地獄絵 官能と苦悶の情景」「愛染王法 秘部を射る鏑矢」「理趣経 愛の経典」の4つの節から構成されている。

<< 聖なる白象 >> 普賢菩薩が乗る六牙の白象について、蘊蓄が語られる。この白象、七本の支肢を地に下ろしているとか。「七肢」はどの部位を数えている?もう一つは、象がなぜ仏教では特別な存在で、深いつながりがあるのか?

<< 地獄絵 >> 源信の『往生要集』で、八大地獄が民衆に親炙した。描かれた地獄絵の描き方の中に、著者は苦しみと愛(官能)が深め合う関係を詳細に見つめていく。地獄絵の中に官能性を発見していくのだ。地獄絵のこんな読み解き方もあるものかと感じた次第。最後に著者はこう記す。「心の中に地獄も極楽もある。苦悶も官能すべては心が生み出すもの。己を傷つけるのも救ってくれるのも己の心なのだ」と。

<< 愛染王法 >> この節では、愛染明王を本尊とする密教の修法について解説する。愛染明王は敬愛法を最も得意とするらしい。敬愛とは親しく仲良くすることである。現実には男女の中を緊密にする目的で修法が実施されたという。事例を加えながら考察されている。密教の修法が、己の欲望を成就するために使われていたとは。依頼を受けた僧侶がこの修法を行じたのだろうから、あれっと思いたくなるが・・・「所詮この世は男と女。男は女の、女は男の愛を求め、ありとあらゆる可能性を追求していたのかと思うと、いじらしくて、これでいいのだという気分になってくる」というのが、監修者によるこの節のまとめの言だ。途中に、愛染明王が手に持つ矢が鏑矢であることの説明の中に、寛仁3年(1019)3月に、対馬を襲った刀伊の族(女真族)が鏑矢の音を怖れたというエピソードが記されていて、おもしろかった。

<< 理趣経 >> 日本の密教では、主要経典の一つとして理趣経が位置づけられている。愛欲、煩悩を戒める仏教の中に置いて、この理趣経だけが愛の経典としてまったく違うとらえ方だと分析している。「欲望を積極的に肯定する。煩悩も淫欲も菩提心へつながるものだと言い切る」(p179)経典だという。そして、「十七清浄句」について具体的に説明していく。ストレートでわかりやすい解釈だ。『図解 密教のすべて』(花山勝友監修、光文社文庫)『密教経典』(宮坂宥勝訳注、講談社学術文庫)で該当箇所についての宗教家の立場からの解説と比べれば、一目瞭然である。本書の解説は、『司馬遼太郎の幻想ロマン』で司馬遼太郎が理趣経をどうとらえていたかの説明が一部記されていたが、奇しくもそれに通じる解釈だと私は感じた。著者は、理趣経が繰り返し述べる「平等」という語に解釈を加え、この経典の秘義「五秘密」にも触れている。そして最後に著者の解釈・結論を述べる。「生きることは欲そのものです。欲を否定して否定して切り捨てたら、生を放棄したも同じです。本気で生きなさい。本気で愛しなさい。本気で歓喜しなさい。本気で苦しみなさい。本気で祈りなさい。そして真摯に。-本気で、生きろ」(p191-192)と。

抹香臭い仏教観ではなく、愛欲とがっぷり四つに取り組んで論じている点がおもしろいし、興味深い。仏教の見方を広げてくれる本である。

人間、愛欲は捨てられないのだから、本気で、真摯であれ、一方そこから生まれる苦しみにも本気で真摯であれ。ごまかしを入れるなということか。そして、とらわれなければ、この世は美しく、人の命は甘美なものなのだということか。

ご一読ありがとうございます。

歓喜天 :ウィキペディア

歓喜天 歓喜天2 :「仏教の勉強室」

歓喜天の画像

Vinayakaの画像検索結果

金山神社 :ウィキペディア

吉祥天女画像 :「薬師寺」のサイトから

弁才天 :ウィキペディア

降三世明王 :「仏教の勉強室」

慧春尼(1)~(4) :「莫令傷心神」 こまいぬ氏

光明皇后 :ウィキペディア

なにわ人物伝 光明皇后(上)(中)(外) 三善卓司氏 :「大阪日日新聞」

古今著聞集 :ウィキペディア

稚児灌頂 :「ピクシブ百科事典」

稚児という「記号」 :「春霞庵」

愛染明王 :「愛染堂勝鬘院」の仏尊サイトから

地獄絵図

地獄絵図 (Scene From Hell) Foetus-Lilith- :Youtube

理趣経 :ウィキペディア

理趣経の内容 :「仏教の勉強室」

【理趣経】の17清浄句 :「四国の道よ空よ海よ」

補助漢字使用、『般若理趣経』全文

立川流(密教) :ウィキペディア

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます