タイトルに惹かれて本書を手に取った。この作家を知らなかったので、新人作家が登場してきたのか・・・・と勝手に思っていた。本書の奥書を見て、びっくり!

1989年に『精霊の木』という作品で作家デビューされていて、児童文芸の領域で活躍されている作家だった。この領域では数々の本を書き、国内外で数々の受賞をされている。児童文芸の領域は子供時代後は近づくこともなかったので、知らなかったのも当然かもしれない。

さて、本作品は高学年の生徒から大人までを広く読者対象とするのだろう。だが直接の対象は大人だという気がする。

「あとがき」で著者が使用する言葉でいえば、「共生」と「葛藤」について、壮大でファンタジーな世界を創造し描き上げていった作品である。動物の一つにトナカイが出てくる。北極周辺の奥深い森林地帯と広大な山野の広がる地域に巨大な帝国が築かれていて、その一地方で起こった物語という設定と想像する。

交通手段に使われるのは、主に馬とトナカイ、そして飛鹿。武器は弓矢、剣、槍と一部火弾(火薬)が使われている。その一方で、顕微鏡が使われている。そういうファンタジーな時代設定になっている。漢字には独自のルビが振られている。その読みが著者による造語なのか、そういう発音をする言語が実際に存在するのかは不詳である。独特の読み方のルビがファンタジーさを高めている。たとえば、設定された強大な帝国は「東乎瑠」という名称で「ツォル」とルビが振られている。タイトルの「鹿の王」につながる「飛鹿」は「ピユイカ」と呼ばれている。最初はその読み方に戸惑うがすぐに慣れ、ファンタジーな独立した時空間に引きこまれて行く。日常生活にはない特異な名称と読み方が独自の世界に読者をワープさせる手段にもなっているようだ。

まずはこの物語で設定された空間とそこに共生・共存する人々の関係に触れておく。

トガ山地を最西端とするアカファ王国が強大な東乎瑠帝国に呑み込まれる。アカファ王国が東乎瑠帝国に巧みに恭順することで、アカファの地が帝国の属州として一定の地位を与えられ平民の暮らしも保障されている。アカファ王は統治する王ではなくなったが、この地では隠然たる力を温存していく。最西端のトガ山地に点在する各氏族はアカファ語をしゃべるが、それまではアカファ王に恭順を示す代わりに緩い自治権を許されていた独立民だった。そのため、彼らは東乎瑠帝国からみれば属州平民ではない。征服されれば下層民になる立場で、東乎瑠帝国の拡大において辺境支配のために使われる駒となる。意識的に故地から引き離して、遠方の征服地に入植させられる境遇だ。征服された氏族は下層民として過酷な生活環境での暮らしを強制される。

トガ山地は東乎瑠帝国の西の国境となる。さらにその西にはムコニア王国があり、ムコニア王国はアカファの地に侵略することを常に狙っている。つまり両者は敵対関係にある。

さらに一時代遡ると、アカファ王国の地に古オタワル王国があった。南はユカタ平原、北はオキ地方、西はトガ地方のあたりまで緩やかに支配していたのである。オタワル人は医術や土木技術、工芸に優れ、豊かさを謳歌してきたのだが、奇病・疫病の流行により王国は衰退していく。最後の聖王タカルハルが、疫病の害を免れたアカファ地方の交易都市カザンの都主に王国の統治権を譲ったことにより、アカファ王国が誕生するという経緯がある。

東乎瑠帝国の皇帝は那多瑠(ナタル)であり、東乎瑠帝国の属州となったアカファは帝国から派遣された王幡(オウハン)侯が領主となっている。王幡侯には2人の息子がいる。長男は傲慢かつ強引な男で名は迂多瑠(ウタル)。征服した氏族は下層民として辺境支配に利用し過酷な命令に従わせている。次男は与多瑠(ヨタル)。アカファ王の姪・スミルナを妻にして、内剛外柔で融和的思考をし辺境での柔軟な運営を志向する。対照的な姿勢の兄弟である。王幡侯の支配するこの王幡領には、呂那(ロナ)という王幡侯の主治医の祭司医長が居る。

そこに、オタワル人で医術に天賦の才を開花させたホッサルが登場する。高名な医術師である祖父・リムエッルの助手として、東乎瑠帝国皇帝の后を恐ろしい死病から救ったことにより、彼の名前が帝国に知れ渡る。リムエッルは<深学院>という名の医学院の主幹であり、ホッサルもまたこの<深学院>を拠点として医療研究と治療活動に携わっている。彼ら<オタワル聖領>の人々は、優れた医術を特技として東乎瑠帝国に恭順の意を示しながら、支配階層の内懐に深く入り込んでいったのである。

ホッサルの手足として働く従者マコウカンもまた、ホッサルの奇跡の手による治療で一命を取りとめた一人だった。

アカファの地は古オタワル王国の北西に位置する。アカファにはその宝である岩塩鉱がある。深い森と山稜に生息する獣たちからは良質な毛皮が得られる。塩と良質な毛皮が多くの商人をこの地に惹きつけてきた。

南部のユカタ平原には広大な草原があり、火を思わせる赤毛の火馬(アフアル)が育つ地で、<火馬の民(アフアル・オマ)>が暮らしていた。<アカファの火馬>がアカファの騎馬軍団を支えていたが、征服されると火馬の種馬は東乎瑠に接収され、火馬の放牧地は東乎瑠から移住させられた牧羊民たちによる羊の放牧地と化していく。それはこの地域の生態系を変えていくことにもなる。と同時に、<火馬の民>が他所の地へ分散移住せざるを得ないという憂き目に導く。さもなければ、東乎瑠との葛藤・対立を続ける反抗の民になる道である。

ユカタ山地の縁には沼沢地が点在し、そこは<火馬の民>の下層民として召し使いのように扱われてきた<沼地の民(ユスラ・オマ)>がひっそりと暮らしていた。<火馬の民>は分散させられてしまったが、足を踏み入れるには危険な場所となる沼地に住む目立たない<沼地の民>は故郷に留まることができた。だがその沼沢地の一部にまで牧羊民が移住してきている。沼地の生態系も乱され始める。

北部のオキ地方は遊牧民が集まる土地柄でありトナカイとともに移住する人々あるいは山地と森が広がる地域にはトナカイを飼いながら狩もする半牧半漁の民が暮らしている。 最西端のトガ山地には、トガ山地民がいる。ガンサ氏族の長達は長期の話し合いの結果、東乎瑠軍に徹底抗戦を叫ぶ勇猛な戦士団<抵抗の民>を作り、その戦いによりたやすく支配できる氏族ではないことを示そうとする。東乎瑠と交渉において氏族に取って有利な条件を引きだす策を取る。捨て石として<抵抗の民>が活躍したのだ。

ここで東乎瑠帝国の属州となったアカファの地における人間関係の複雑さが浮かび上がってくる。東乎瑠の支配層、元アカファ王国の王族の人々、アカファ人で被征服者として平民となった人々、オキの遊牧民、<火馬の民>、<沼地の民>、ガンサ氏族などのトガ山地民、東乎瑠から移住した牧羊民たち。これら諸氏族が共生・共存する一方で、葛藤・対立を繰り広げていくことになる。この有り様がこの物語の一つの相になっている。共生・共存と葛藤・対立はいつの世も人間社会に常に併存するという現実。そこには現実の世界を投影する寓意があるように思う。

こういう全体状況を背景にしてこの物語が始まって行く。

ヴァンはガンサ氏族が作りだした<抵抗の民>つまり<独角>の頭として東乎瑠を相手に果敢に絶望的な戦いを繰り広げる。しかし遂に敗れて捕まる。アカファ岩塩鉱に囚われて、終身過酷な岩塩採掘の労働を課せられる奴隷に身を落とす。

その岩塩鉱で鎖に繋がれて眠る奴隷達のところに、恐ろしく剽悍で残酷な山犬(オツサム)たちがある日突然に飛び込んで来る。そして番人をはじめ東乎瑠の死刑囚や敗戦奴隷達を襲い次々に噛みついていく。噛まれた人々は一週間余の間に次々と死んでいく。謎の病が発生し、累々と死体が転がる光景となる。獣と戦ったヴァンも噛まれたのだが、なぜか生き残ったのだ。噛まれたことが原因なのか、生き残ったヴァンには思わぬ能力が生まれてくる。岩盤に繋がれていた鎖を断ち切る力が発揮できたのだ。そして、岩塩鉱から脱出する。

岩塩鉱の周囲は、物々しい鉄柵で囲われている。内部の人々は死に絶えた。門衛の小屋で足枷を外す鍵をヴァンは見つける。ヴァンは奴隷用の食事を作る厨房の竃の中で、幼い女の子が生き残っているのを発見する。母親らしき女が竃の中を守るようにして死んでいた。幼子の左足に細長く引っかかれたような跡があるのだが、ヴァン同様なぜかこの子も生き残ったのだ。適当な衣服を探して着替え、当座生き延びるのに必要な金を盗み、負ぶい紐で幼子を負ぶって、岩塩鉱からヴァンは逃走していく。ヴァンは幼子をユナと名づける。

上巻のサブタイトルは「生き残った者」である。ストーリーの始まりにおいて生き残った者は、<独角>の頭だったヴァンと幼子のユナだけ。奴隷の身に落とされたヴァンには、この王幡領からの厳しい逃亡が始まる。岩塩鉱の惨事が発見されるといずれ追われる身となるのだ。その後も、山犬が出現したところでは、死に行く者と生き残った者とに分かれていく。

なぜ、山犬が岩塩鉱だけを襲ったのか?

山犬が岩塩鉱内の様々な人々を噛み、傷付けた後、一週間余の間に次々に人々が死んだ原因は何なのか?

なぜ、ヴァンとユナだけが、噛まれたり傷付けられているのに生き残ったのか?

岩塩鉱の惨事を知ると、与多瑠に同行し、天才的な医術師ホッサルは現地調査に赴く。従者のマコウカンに手伝わせ、遺体の襤褸切れのような衣を脱がせて、5人の遺体の全身を観察する。そして与多瑠の質問に対して、初見と状況からの推測として、黒狼熱(ミツツァル)の可能性を指摘する。黒狼熱は黒狼や山犬に噛まれることで罹る病だが、病んだ獣や人を噛んだノミやダニなどが、病を運ぶのだと説明する。古オタワル王国を滅びへと押しやったのがこの疫病だったのだ。この黒狼熱に対する有効な薬は見つかっていない。

ホッサルは遺体をカザンにある医院に送り、そこで原因究明と有効な薬の開発研究に専念していくことになる。

後日調査の結果、<独角>の頭、<欠け角のヴァン>だけが生き残り脱出・逃亡したことが判明する。ホッサルは、疫病への治療薬を開発する上でも、ヴァンを生きたまま捕らえてほしいと要望する。

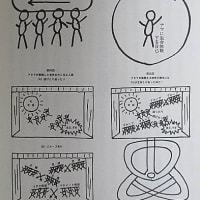

この物語では、黒狼熱という疫病の病素の解明と治療薬の開発というホッサルを中心とした活動が一つの軸となる。それは疫病の解明プロセスである。死ぬ者と生き残る者との違いはどこに生まれるのかの究明である。人間の身体の中に於ける病素との共生と葛藤が描かれる。人間の身体そのものがミクロ・コスモスなのだ。

このファンタジー世界で興味深いのは、現代の一般的な医学用語が使われていないことである。使われているのは、創薬、疫病という言葉くらいか。

病素、弱毒薬(病素を弱めるか、殺すかして作る)、抗病素薬(病素を抑えたり殺したりする薬効がある素材)、抗病素体、血漿体薬という造語(?)が括弧内に記した説明が付されて使われている。現代の医学関連用語でいえば、病因、予防接種、抗生物質、免疫促進剤、免疫、免疫血清などという用語に関係するのだろう。

おもしろいことに、少し調べてみると、インド大陸の伝統的医学である「アーユルヴェーダ」に出てくる原語の一つは「病素」という訳語が使われているようである。

ファンタジー世界に現在の医学用語はマッチしないということなのだろう。

一方、東乎瑠帝国という人間社会を構成する様々な氏族・人々の間での共生の難しさ、葛藤のプロセスが描き込まれていく。この側面の主人公になるのがヴァンである。この側面が主軸となり、ホッサルを中心とした黒狼熱の病素の解明と創薬の側面は、主軸に絡んでいく副軸となっていく。

ヴァンは不明の病気を原因として愛する妻と息子を喪失した。その結果、ガンサ氏族が作った<独角>に身を投じ、東乎瑠軍との壮絶な戦いに身を委ね、氏族のために死すことを願うが生き残った。山犬に噛まれても生き残った。そしてユナと名づけた幼子との絆が深まっていく。

ヴァンの心の原点にあるのは、なぜ妻と息子が死なねばならなかったのかである。そこから己の生きている意味を問いかける。また、ヴァンの脳裏に思い浮かぶのは戦いを共にした飛鹿である。

東乎瑠の追跡から逃走するプロセスで、ヴァンと人々の関わりは様々に連鎖していく。ヴァンという主人公の観点で見ると、この物語はヴァンとの関わりというフィルターを通して見た東乎瑠帝国内の人々の共生・共存と葛藤・対立の有り様を描くプロセスとなる。ヴァンは様々な氏族と触れあい、人々の生活と思考を知る機会が増えるにつれて、人間の生きる姿について、彼の思念を深めて行くように思う。逃亡者という立場がヴァンをコスモポリタンな立場に転換させていく。そしてそこに、ヴァンの能力の異変が加わる。

逃走の途中で、足を挫いたオキ氏族のトマを助ける。彼はツピと呼ぶ飛鹿に引かせた荷車で毛皮をカザンに売りに行く途中だった。トマを助けたことが縁で、トマの両親等一族の客人となる。その生活の中で、トマたちの一族に飛鹿の飼育を教え、関わりが深まっていく。トマたちと生活するところに、<濡れ羽>を持つ使者が現れ、ヴァンは<ヨミダの森>に住む<谺主(コダマヌシ)>の許に導かれることになる。

谺主は、ヴァンの<魂の自分>と<身体の自分>がくるっと裏返り、黒狼と山犬の半仔(ロチャイ)と一緒に駈けていたのを見たと、ヴァンに告げる。岩塩鉱で山犬に噛まれたヴァンの身に異変が加わっていたのだ。ヴァンは谺主から裏返しの状態の意味を教えられる。

ヨミダの森に着いた時、谺主は出かけていて不在だった。その間、ナツカという男がヴァンとユナの手助けをしてくれた。だが、ヴァンたちの居る岩屋に半仔が突然現れる。ナツカはその隙にユナを連れ去っていく。そのナツカを追跡するヴァンは<火馬の民>の族長、オーファンに巡り会うように仕組まれていた。オーファンは東乎瑠に敵愾心を抱き続けていて、東乎瑠をいかなる手段ででも打倒しようと狙っているのだった。

ヴァンは東乎瑠と<火馬の民>の葛藤の渦中に巻き込まれていく。

アカファの王には、<アカファ王の網>として代々、追跡を職務とするモルファという氏族がいる。その狩人頭はモルジである。アカファ王の命を受けて、マルジは長女のサエにヴァンを追跡させる。彼女は後追いの技には最優秀な技量の持ち主なのだ。岩塩鉱のヴァンが囚われいた鎖の場所から始め、ヴァンの後を追跡し始める。当初はホッサルの指示でマコウカンが同行するが、途中山犬に襲われて離ればなれになる。サエは崖道から落ち、水流に飲まれて行ったのだ。マコウカンはホッサルの許に戻らざるを得なくなる。

サエの追跡は紆余曲折を経るが、サエはヴァンとの間で数奇な関わりを持つようになっていく。これがこの物語の一つの底流にある読みどころでもある。生き方の選択。

ホッサルは、岩塩鉱で死体を検分した後、助手のミラルと一緒に黒狼熱を治療する新薬の開発に専念して、一つの成果を得始める。

そんな折り、アカファ王が東乎瑠の王幡侯を招いて行う<御前鷹ノ儀>が催され、御前狩りが行われる。その場に、一群の黒い犬が襲来する。その犬たちは黒狼熱の病素を持っていたのだ。アカファ王の姪で与多瑠の妻・スルミナの産んだ息子とスルミナ自身が黒い犬に噛まれる。一方で王幡侯の長男・迂多瑠も噛まれてたのだ。噛まれた迂多瑠はそのことを隠す。しかし、噛まれたことが原因で死亡する。

与多瑠はホッサルに頼み、黒狼熱の治療薬として開発した新薬を息子とスルミナに注射せよという。その結果、命は助かる。黒い犬に噛まれても、東乎瑠人以外は助かるという事実から、アカファの呪いという噂すら立つ。ホッサルは勿論、虚妄を否定し、さらに有効な新薬の開発を継続する。

東乎瑠人は死に、アカファ人や遊牧民、ヴァンなどが生き残る理由は何か? いわゆる免疫力がどこからくるのかを追究する。そして<沼地の民>の地に導かれる。

王幡侯からアカファ王は疑いの目で見られる。黒い犬の襲来はアカファ王が陰にいるのかと。アカファ王は黒い犬を追跡し、疑いを晴らさねばならなくなる。

この物語の興味深さは、勢力争いをする人間社会における共生・葛藤の実情が徐々に広がりと深みを持ち、明らかになっていく。その一方で、黒狼熱という病素を体内に持つ山犬、半仔、黒い犬の出現のしかた、噛まれた後の人々の結果が解明されることから、ホッサルの仮説が明瞭になっていく。そして、無関係に見えた両者に接点が見えて来ることにある。

黒狼熱の病素を持つ山犬の存在という現実が、ヴァンに行動を起こさせる決断に導いていく。愛する妻と息子の死に直面したヴァンが心に問いかけていたことが重層していき、決断に結びついていく。ヴァンの決断は「鹿の王」の役割を担うことである。それが下巻のサブタイトル「還って行く者」に繋がって行く。

「鹿の王」という言葉には重要な寓意が込められているように感じる。

そして、この物語は共生・共存と葛藤・対立についての意味を考えるための新しいスタイルの寓話でもあると思う。何を感じ取るかは、読み手に委ねられている。

読み進めていていくつか特に印象深い箇所があった。その中からさらに一部を最後に引用して、ご紹介したい。この文が記されている文脈には重要な意味が含まれていると感じるから・・・・。

*あの毒の牙をもった半仔たちを、彼らは、神の御手だと思いこんでいる。キンマの神が、東乎瑠から西の地を解放するために遣わしてきださった御使なのだ、と。

だが、病んだ獣に女も子どもも赤子も関係なく噛ませて、その生死を神の御意志と見る、その異常さに、彼らは誰一人として気づいていない。

(東乎瑠人も、人だ)

日々の暮らしを、ただ営んでいる、ふつうの人だ。

・・・・・・・・(略)・・・・・・・

そういうすべてを考えず、彼らをただ、神に許されぬ者と思う、その心の底に何があるのか、彼らは見ようとしない。

(神というのは、便利な理屈だ) (下巻、p56-57)

*祖父が、新薬がアカファ人に与える影響を知りたいがために、敢えて危険を冒したのだと知りながら、自分もまた、その言葉に従った。

死なせずにすむ方法があるから大丈夫だ、打って死ぬ危険と、打たないことで死ぬ危険、両方あるのなら、後の新薬改良のためにもやるべきだ、と自分に言い訳をしながら。

(・・・・そう)

言い訳は、いくらでも見つかる。理屈は、いくらでもつけられる。医術のため、後に人を救うためである、とおもうことができれば。

だが、そのとき、自分たちは、自分の、とてつもない傲慢さから目を背けているのではないだろうか。 (下巻、p500)

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

この作品からの波紋として関心事項をネット検索してみた。一覧にしておきたい。

上橋菜穂子 :ウィキペディア

上橋菜穂子 「守り人」公式サイト

微生物ってなに?どんな生物? :「びせいぶつってなに?」(日本微生物生態学会)

微生物写真集

細菌 :「コトバンク」

病原体:ウィルスと細菌と真菌(カビ)の違い 健康情報局 :「大幸薬品」

顕微鏡 :ウィキペディア

アーユルヴェーダ :ウィキペディア

アーユルヴェーダの体質論 :「アーユルヴェーダライフ」

遊牧民 :ウィキペディア

遊牧世界のくらしと歴史を知る 神奈川世界史教材研究会

遊牧民から見た世界史 杉山正明 :「松岡正剛の千夜千冊」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

1989年に『精霊の木』という作品で作家デビューされていて、児童文芸の領域で活躍されている作家だった。この領域では数々の本を書き、国内外で数々の受賞をされている。児童文芸の領域は子供時代後は近づくこともなかったので、知らなかったのも当然かもしれない。

さて、本作品は高学年の生徒から大人までを広く読者対象とするのだろう。だが直接の対象は大人だという気がする。

「あとがき」で著者が使用する言葉でいえば、「共生」と「葛藤」について、壮大でファンタジーな世界を創造し描き上げていった作品である。動物の一つにトナカイが出てくる。北極周辺の奥深い森林地帯と広大な山野の広がる地域に巨大な帝国が築かれていて、その一地方で起こった物語という設定と想像する。

交通手段に使われるのは、主に馬とトナカイ、そして飛鹿。武器は弓矢、剣、槍と一部火弾(火薬)が使われている。その一方で、顕微鏡が使われている。そういうファンタジーな時代設定になっている。漢字には独自のルビが振られている。その読みが著者による造語なのか、そういう発音をする言語が実際に存在するのかは不詳である。独特の読み方のルビがファンタジーさを高めている。たとえば、設定された強大な帝国は「東乎瑠」という名称で「ツォル」とルビが振られている。タイトルの「鹿の王」につながる「飛鹿」は「ピユイカ」と呼ばれている。最初はその読み方に戸惑うがすぐに慣れ、ファンタジーな独立した時空間に引きこまれて行く。日常生活にはない特異な名称と読み方が独自の世界に読者をワープさせる手段にもなっているようだ。

まずはこの物語で設定された空間とそこに共生・共存する人々の関係に触れておく。

トガ山地を最西端とするアカファ王国が強大な東乎瑠帝国に呑み込まれる。アカファ王国が東乎瑠帝国に巧みに恭順することで、アカファの地が帝国の属州として一定の地位を与えられ平民の暮らしも保障されている。アカファ王は統治する王ではなくなったが、この地では隠然たる力を温存していく。最西端のトガ山地に点在する各氏族はアカファ語をしゃべるが、それまではアカファ王に恭順を示す代わりに緩い自治権を許されていた独立民だった。そのため、彼らは東乎瑠帝国からみれば属州平民ではない。征服されれば下層民になる立場で、東乎瑠帝国の拡大において辺境支配のために使われる駒となる。意識的に故地から引き離して、遠方の征服地に入植させられる境遇だ。征服された氏族は下層民として過酷な生活環境での暮らしを強制される。

トガ山地は東乎瑠帝国の西の国境となる。さらにその西にはムコニア王国があり、ムコニア王国はアカファの地に侵略することを常に狙っている。つまり両者は敵対関係にある。

さらに一時代遡ると、アカファ王国の地に古オタワル王国があった。南はユカタ平原、北はオキ地方、西はトガ地方のあたりまで緩やかに支配していたのである。オタワル人は医術や土木技術、工芸に優れ、豊かさを謳歌してきたのだが、奇病・疫病の流行により王国は衰退していく。最後の聖王タカルハルが、疫病の害を免れたアカファ地方の交易都市カザンの都主に王国の統治権を譲ったことにより、アカファ王国が誕生するという経緯がある。

東乎瑠帝国の皇帝は那多瑠(ナタル)であり、東乎瑠帝国の属州となったアカファは帝国から派遣された王幡(オウハン)侯が領主となっている。王幡侯には2人の息子がいる。長男は傲慢かつ強引な男で名は迂多瑠(ウタル)。征服した氏族は下層民として辺境支配に利用し過酷な命令に従わせている。次男は与多瑠(ヨタル)。アカファ王の姪・スミルナを妻にして、内剛外柔で融和的思考をし辺境での柔軟な運営を志向する。対照的な姿勢の兄弟である。王幡侯の支配するこの王幡領には、呂那(ロナ)という王幡侯の主治医の祭司医長が居る。

そこに、オタワル人で医術に天賦の才を開花させたホッサルが登場する。高名な医術師である祖父・リムエッルの助手として、東乎瑠帝国皇帝の后を恐ろしい死病から救ったことにより、彼の名前が帝国に知れ渡る。リムエッルは<深学院>という名の医学院の主幹であり、ホッサルもまたこの<深学院>を拠点として医療研究と治療活動に携わっている。彼ら<オタワル聖領>の人々は、優れた医術を特技として東乎瑠帝国に恭順の意を示しながら、支配階層の内懐に深く入り込んでいったのである。

ホッサルの手足として働く従者マコウカンもまた、ホッサルの奇跡の手による治療で一命を取りとめた一人だった。

アカファの地は古オタワル王国の北西に位置する。アカファにはその宝である岩塩鉱がある。深い森と山稜に生息する獣たちからは良質な毛皮が得られる。塩と良質な毛皮が多くの商人をこの地に惹きつけてきた。

南部のユカタ平原には広大な草原があり、火を思わせる赤毛の火馬(アフアル)が育つ地で、<火馬の民(アフアル・オマ)>が暮らしていた。<アカファの火馬>がアカファの騎馬軍団を支えていたが、征服されると火馬の種馬は東乎瑠に接収され、火馬の放牧地は東乎瑠から移住させられた牧羊民たちによる羊の放牧地と化していく。それはこの地域の生態系を変えていくことにもなる。と同時に、<火馬の民>が他所の地へ分散移住せざるを得ないという憂き目に導く。さもなければ、東乎瑠との葛藤・対立を続ける反抗の民になる道である。

ユカタ山地の縁には沼沢地が点在し、そこは<火馬の民>の下層民として召し使いのように扱われてきた<沼地の民(ユスラ・オマ)>がひっそりと暮らしていた。<火馬の民>は分散させられてしまったが、足を踏み入れるには危険な場所となる沼地に住む目立たない<沼地の民>は故郷に留まることができた。だがその沼沢地の一部にまで牧羊民が移住してきている。沼地の生態系も乱され始める。

北部のオキ地方は遊牧民が集まる土地柄でありトナカイとともに移住する人々あるいは山地と森が広がる地域にはトナカイを飼いながら狩もする半牧半漁の民が暮らしている。 最西端のトガ山地には、トガ山地民がいる。ガンサ氏族の長達は長期の話し合いの結果、東乎瑠軍に徹底抗戦を叫ぶ勇猛な戦士団<抵抗の民>を作り、その戦いによりたやすく支配できる氏族ではないことを示そうとする。東乎瑠と交渉において氏族に取って有利な条件を引きだす策を取る。捨て石として<抵抗の民>が活躍したのだ。

ここで東乎瑠帝国の属州となったアカファの地における人間関係の複雑さが浮かび上がってくる。東乎瑠の支配層、元アカファ王国の王族の人々、アカファ人で被征服者として平民となった人々、オキの遊牧民、<火馬の民>、<沼地の民>、ガンサ氏族などのトガ山地民、東乎瑠から移住した牧羊民たち。これら諸氏族が共生・共存する一方で、葛藤・対立を繰り広げていくことになる。この有り様がこの物語の一つの相になっている。共生・共存と葛藤・対立はいつの世も人間社会に常に併存するという現実。そこには現実の世界を投影する寓意があるように思う。

こういう全体状況を背景にしてこの物語が始まって行く。

ヴァンはガンサ氏族が作りだした<抵抗の民>つまり<独角>の頭として東乎瑠を相手に果敢に絶望的な戦いを繰り広げる。しかし遂に敗れて捕まる。アカファ岩塩鉱に囚われて、終身過酷な岩塩採掘の労働を課せられる奴隷に身を落とす。

その岩塩鉱で鎖に繋がれて眠る奴隷達のところに、恐ろしく剽悍で残酷な山犬(オツサム)たちがある日突然に飛び込んで来る。そして番人をはじめ東乎瑠の死刑囚や敗戦奴隷達を襲い次々に噛みついていく。噛まれた人々は一週間余の間に次々と死んでいく。謎の病が発生し、累々と死体が転がる光景となる。獣と戦ったヴァンも噛まれたのだが、なぜか生き残ったのだ。噛まれたことが原因なのか、生き残ったヴァンには思わぬ能力が生まれてくる。岩盤に繋がれていた鎖を断ち切る力が発揮できたのだ。そして、岩塩鉱から脱出する。

岩塩鉱の周囲は、物々しい鉄柵で囲われている。内部の人々は死に絶えた。門衛の小屋で足枷を外す鍵をヴァンは見つける。ヴァンは奴隷用の食事を作る厨房の竃の中で、幼い女の子が生き残っているのを発見する。母親らしき女が竃の中を守るようにして死んでいた。幼子の左足に細長く引っかかれたような跡があるのだが、ヴァン同様なぜかこの子も生き残ったのだ。適当な衣服を探して着替え、当座生き延びるのに必要な金を盗み、負ぶい紐で幼子を負ぶって、岩塩鉱からヴァンは逃走していく。ヴァンは幼子をユナと名づける。

上巻のサブタイトルは「生き残った者」である。ストーリーの始まりにおいて生き残った者は、<独角>の頭だったヴァンと幼子のユナだけ。奴隷の身に落とされたヴァンには、この王幡領からの厳しい逃亡が始まる。岩塩鉱の惨事が発見されるといずれ追われる身となるのだ。その後も、山犬が出現したところでは、死に行く者と生き残った者とに分かれていく。

なぜ、山犬が岩塩鉱だけを襲ったのか?

山犬が岩塩鉱内の様々な人々を噛み、傷付けた後、一週間余の間に次々に人々が死んだ原因は何なのか?

なぜ、ヴァンとユナだけが、噛まれたり傷付けられているのに生き残ったのか?

岩塩鉱の惨事を知ると、与多瑠に同行し、天才的な医術師ホッサルは現地調査に赴く。従者のマコウカンに手伝わせ、遺体の襤褸切れのような衣を脱がせて、5人の遺体の全身を観察する。そして与多瑠の質問に対して、初見と状況からの推測として、黒狼熱(ミツツァル)の可能性を指摘する。黒狼熱は黒狼や山犬に噛まれることで罹る病だが、病んだ獣や人を噛んだノミやダニなどが、病を運ぶのだと説明する。古オタワル王国を滅びへと押しやったのがこの疫病だったのだ。この黒狼熱に対する有効な薬は見つかっていない。

ホッサルは遺体をカザンにある医院に送り、そこで原因究明と有効な薬の開発研究に専念していくことになる。

後日調査の結果、<独角>の頭、<欠け角のヴァン>だけが生き残り脱出・逃亡したことが判明する。ホッサルは、疫病への治療薬を開発する上でも、ヴァンを生きたまま捕らえてほしいと要望する。

この物語では、黒狼熱という疫病の病素の解明と治療薬の開発というホッサルを中心とした活動が一つの軸となる。それは疫病の解明プロセスである。死ぬ者と生き残る者との違いはどこに生まれるのかの究明である。人間の身体の中に於ける病素との共生と葛藤が描かれる。人間の身体そのものがミクロ・コスモスなのだ。

このファンタジー世界で興味深いのは、現代の一般的な医学用語が使われていないことである。使われているのは、創薬、疫病という言葉くらいか。

病素、弱毒薬(病素を弱めるか、殺すかして作る)、抗病素薬(病素を抑えたり殺したりする薬効がある素材)、抗病素体、血漿体薬という造語(?)が括弧内に記した説明が付されて使われている。現代の医学関連用語でいえば、病因、予防接種、抗生物質、免疫促進剤、免疫、免疫血清などという用語に関係するのだろう。

おもしろいことに、少し調べてみると、インド大陸の伝統的医学である「アーユルヴェーダ」に出てくる原語の一つは「病素」という訳語が使われているようである。

ファンタジー世界に現在の医学用語はマッチしないということなのだろう。

一方、東乎瑠帝国という人間社会を構成する様々な氏族・人々の間での共生の難しさ、葛藤のプロセスが描き込まれていく。この側面の主人公になるのがヴァンである。この側面が主軸となり、ホッサルを中心とした黒狼熱の病素の解明と創薬の側面は、主軸に絡んでいく副軸となっていく。

ヴァンは不明の病気を原因として愛する妻と息子を喪失した。その結果、ガンサ氏族が作った<独角>に身を投じ、東乎瑠軍との壮絶な戦いに身を委ね、氏族のために死すことを願うが生き残った。山犬に噛まれても生き残った。そしてユナと名づけた幼子との絆が深まっていく。

ヴァンの心の原点にあるのは、なぜ妻と息子が死なねばならなかったのかである。そこから己の生きている意味を問いかける。また、ヴァンの脳裏に思い浮かぶのは戦いを共にした飛鹿である。

東乎瑠の追跡から逃走するプロセスで、ヴァンと人々の関わりは様々に連鎖していく。ヴァンという主人公の観点で見ると、この物語はヴァンとの関わりというフィルターを通して見た東乎瑠帝国内の人々の共生・共存と葛藤・対立の有り様を描くプロセスとなる。ヴァンは様々な氏族と触れあい、人々の生活と思考を知る機会が増えるにつれて、人間の生きる姿について、彼の思念を深めて行くように思う。逃亡者という立場がヴァンをコスモポリタンな立場に転換させていく。そしてそこに、ヴァンの能力の異変が加わる。

逃走の途中で、足を挫いたオキ氏族のトマを助ける。彼はツピと呼ぶ飛鹿に引かせた荷車で毛皮をカザンに売りに行く途中だった。トマを助けたことが縁で、トマの両親等一族の客人となる。その生活の中で、トマたちの一族に飛鹿の飼育を教え、関わりが深まっていく。トマたちと生活するところに、<濡れ羽>を持つ使者が現れ、ヴァンは<ヨミダの森>に住む<谺主(コダマヌシ)>の許に導かれることになる。

谺主は、ヴァンの<魂の自分>と<身体の自分>がくるっと裏返り、黒狼と山犬の半仔(ロチャイ)と一緒に駈けていたのを見たと、ヴァンに告げる。岩塩鉱で山犬に噛まれたヴァンの身に異変が加わっていたのだ。ヴァンは谺主から裏返しの状態の意味を教えられる。

ヨミダの森に着いた時、谺主は出かけていて不在だった。その間、ナツカという男がヴァンとユナの手助けをしてくれた。だが、ヴァンたちの居る岩屋に半仔が突然現れる。ナツカはその隙にユナを連れ去っていく。そのナツカを追跡するヴァンは<火馬の民>の族長、オーファンに巡り会うように仕組まれていた。オーファンは東乎瑠に敵愾心を抱き続けていて、東乎瑠をいかなる手段ででも打倒しようと狙っているのだった。

ヴァンは東乎瑠と<火馬の民>の葛藤の渦中に巻き込まれていく。

アカファの王には、<アカファ王の網>として代々、追跡を職務とするモルファという氏族がいる。その狩人頭はモルジである。アカファ王の命を受けて、マルジは長女のサエにヴァンを追跡させる。彼女は後追いの技には最優秀な技量の持ち主なのだ。岩塩鉱のヴァンが囚われいた鎖の場所から始め、ヴァンの後を追跡し始める。当初はホッサルの指示でマコウカンが同行するが、途中山犬に襲われて離ればなれになる。サエは崖道から落ち、水流に飲まれて行ったのだ。マコウカンはホッサルの許に戻らざるを得なくなる。

サエの追跡は紆余曲折を経るが、サエはヴァンとの間で数奇な関わりを持つようになっていく。これがこの物語の一つの底流にある読みどころでもある。生き方の選択。

ホッサルは、岩塩鉱で死体を検分した後、助手のミラルと一緒に黒狼熱を治療する新薬の開発に専念して、一つの成果を得始める。

そんな折り、アカファ王が東乎瑠の王幡侯を招いて行う<御前鷹ノ儀>が催され、御前狩りが行われる。その場に、一群の黒い犬が襲来する。その犬たちは黒狼熱の病素を持っていたのだ。アカファ王の姪で与多瑠の妻・スルミナの産んだ息子とスルミナ自身が黒い犬に噛まれる。一方で王幡侯の長男・迂多瑠も噛まれてたのだ。噛まれた迂多瑠はそのことを隠す。しかし、噛まれたことが原因で死亡する。

与多瑠はホッサルに頼み、黒狼熱の治療薬として開発した新薬を息子とスルミナに注射せよという。その結果、命は助かる。黒い犬に噛まれても、東乎瑠人以外は助かるという事実から、アカファの呪いという噂すら立つ。ホッサルは勿論、虚妄を否定し、さらに有効な新薬の開発を継続する。

東乎瑠人は死に、アカファ人や遊牧民、ヴァンなどが生き残る理由は何か? いわゆる免疫力がどこからくるのかを追究する。そして<沼地の民>の地に導かれる。

王幡侯からアカファ王は疑いの目で見られる。黒い犬の襲来はアカファ王が陰にいるのかと。アカファ王は黒い犬を追跡し、疑いを晴らさねばならなくなる。

この物語の興味深さは、勢力争いをする人間社会における共生・葛藤の実情が徐々に広がりと深みを持ち、明らかになっていく。その一方で、黒狼熱という病素を体内に持つ山犬、半仔、黒い犬の出現のしかた、噛まれた後の人々の結果が解明されることから、ホッサルの仮説が明瞭になっていく。そして、無関係に見えた両者に接点が見えて来ることにある。

黒狼熱の病素を持つ山犬の存在という現実が、ヴァンに行動を起こさせる決断に導いていく。愛する妻と息子の死に直面したヴァンが心に問いかけていたことが重層していき、決断に結びついていく。ヴァンの決断は「鹿の王」の役割を担うことである。それが下巻のサブタイトル「還って行く者」に繋がって行く。

「鹿の王」という言葉には重要な寓意が込められているように感じる。

そして、この物語は共生・共存と葛藤・対立についての意味を考えるための新しいスタイルの寓話でもあると思う。何を感じ取るかは、読み手に委ねられている。

読み進めていていくつか特に印象深い箇所があった。その中からさらに一部を最後に引用して、ご紹介したい。この文が記されている文脈には重要な意味が含まれていると感じるから・・・・。

*あの毒の牙をもった半仔たちを、彼らは、神の御手だと思いこんでいる。キンマの神が、東乎瑠から西の地を解放するために遣わしてきださった御使なのだ、と。

だが、病んだ獣に女も子どもも赤子も関係なく噛ませて、その生死を神の御意志と見る、その異常さに、彼らは誰一人として気づいていない。

(東乎瑠人も、人だ)

日々の暮らしを、ただ営んでいる、ふつうの人だ。

・・・・・・・・(略)・・・・・・・

そういうすべてを考えず、彼らをただ、神に許されぬ者と思う、その心の底に何があるのか、彼らは見ようとしない。

(神というのは、便利な理屈だ) (下巻、p56-57)

*祖父が、新薬がアカファ人に与える影響を知りたいがために、敢えて危険を冒したのだと知りながら、自分もまた、その言葉に従った。

死なせずにすむ方法があるから大丈夫だ、打って死ぬ危険と、打たないことで死ぬ危険、両方あるのなら、後の新薬改良のためにもやるべきだ、と自分に言い訳をしながら。

(・・・・そう)

言い訳は、いくらでも見つかる。理屈は、いくらでもつけられる。医術のため、後に人を救うためである、とおもうことができれば。

だが、そのとき、自分たちは、自分の、とてつもない傲慢さから目を背けているのではないだろうか。 (下巻、p500)

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

この作品からの波紋として関心事項をネット検索してみた。一覧にしておきたい。

上橋菜穂子 :ウィキペディア

上橋菜穂子 「守り人」公式サイト

微生物ってなに?どんな生物? :「びせいぶつってなに?」(日本微生物生態学会)

微生物写真集

細菌 :「コトバンク」

病原体:ウィルスと細菌と真菌(カビ)の違い 健康情報局 :「大幸薬品」

顕微鏡 :ウィキペディア

アーユルヴェーダ :ウィキペディア

アーユルヴェーダの体質論 :「アーユルヴェーダライフ」

遊牧民 :ウィキペディア

遊牧世界のくらしと歴史を知る 神奈川世界史教材研究会

遊牧民から見た世界史 杉山正明 :「松岡正剛の千夜千冊」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます