「紅蓮」と「浄土」という二つの言葉の結びつき、それに付された石山合戦記という副題に関心を抱いた。副題はすぐに意味を理解できる。大坂石山本願寺が信長と戦った合戦である。浄土という言葉も極楽浄土とすぐわかる。ならば、紅蓮はこの合戦で、「進めば極楽、退かば地獄ぞ!」と唆されて、捨て身で戦いの渦中に身を投じた門徒たちの戦いや焼き滅ぼされる家々など戦の状態を紅蓮という一語で表したのだろうか。そんな思いから本書を手に取った。

永禄11年9月、織田弾正忠信長は大軍を催して上洛し、足利義昭を将軍に擁立するとともに、瞬く間に畿内を制した。信長は堺に対してと同様に、本願寺に矢銭(戦費)五千貫を要求した。本願寺はこの要求には応じた。だが、次に信長は元亀元年(1570)正月に大坂に築城するので本願寺は立ち退けという要求を突きつけてきた。この時、浄土真宗本願寺派法主は第11世顕如で当年28歳。先代・証如の突然の死によりわずか12歳で法主を継承した。大坂本願寺は本願寺派の総本山で、台地の北端に築かれた寺内町であり巨大で堅固な城砦を形成していた。この寺内町に暮らす人々は5万を大きく超える人々でその殆どが真宗門徒である。教団は法主のもとに10名の御堂衆と呼ばれる坊官たちが居て、彼らの合議と法主の最終判断で運営され、御堂衆の大半を下間一族が占めていた。つまり、下間一族の補佐を受けながら、法主顕如は巨大な教団を大過なく治めている形だった。

御堂衆の評定の結果を受け、顕如は「兵を挙げ、仏敵、織田弾正忠信長を討つ」と宣言するに到る。本願寺は、反織田信長勢力との連携を進めていく。つまり畿内の三好衆をはじめ、浅倉、武田、上杉、毛利などとの連携である。

元亀元年(1570)9月、摂津に進出した織田勢4万が三好三人衆の野田・福島両砦を攻めることから始まり、天正4年(1580)3月、本願寺顕如が信長と和睦するまで、10年に及ぶ「石山合戦」が始まっていく。

この小説は、本願寺側の立場を視座に、信長がこの期間に展開して行く様々な戦と本願寺の攻略・合戦の状況を描き出していく。

本願寺教団はいわば大大名と類似の組織を形成し運営されていたといそうだ。勿論、御堂衆の中にも主戦派と穏健派など色合いは様々である。坊官たちの多くは、教団として築かれた権益の維持確保と御堂衆としての教団内での出世・保身を第一羲にして行動している。宗教自身ではなく、教団という人間の組織運営が正に人間の欲望を培いさらけ出させて行くのだろう。これは洋の東西を問わないし、日本国内においても宗派を問わずに内在する性であると思う。当時の比叡山延暦寺もその例であると思う。人間的欲望を持った坊官たちが石山合戦に門徒を手段とみなして臨んでいたという側面を著者は描き出して行く。坊官たちの視点と併せて、石山合戦に本願寺側の立場で関わって行った他の人々の視点を軸にストーリーが展開する。

小説の冒頭は、主な登場人物の一人となる千世が最後の試し稽古からサバイバルする状況の描写から始まる。千世はこの試練を経て、本願寺が密かに備えた如雲を頭とする忍びの集団・護法衆の忍びの一人となる。千世16歳。千世が13歳の時、信長勢が北伊勢を侵略した。千世は山間の地侍で伊勢神戸家家臣である羽村左近の子だったが、父は戦で死に、弟で嫡男の菊丸と妹は一緒に逃げる途中で追跡してきた鎧武者に殺される。その武者と必死に戦い生き延びた千世は、如雲に声をかけられ、如雲に従うことになる。

弟妹を殺した武士を憎しみに駆られて殺めた千世を如雲は極悪人と言う。そして、父母弟妹と彼岸で再会することの叶わぬ身になったと断じる。「だが、そんな極悪人でも極楽往生を遂げられる方法が、一つだけある。知りたいか?」と千世に投げかけた。千世はその問いに引きこまれ、忍びの道を歩むことになる。如雲の指示に服従しながら、石山合戦に身を投じていく千世の行動が一つのサブストーリーとなっていく。千世自身が窮極に願望とするのは父母弟妹を殺した信長を己で殺すことである。

本願寺教団の御堂衆の一人に下間賴康がいる。賴康は刑部卿家の当主で主に軍事を担っている。本願寺を守るために諸国の門徒が有志で派遣してくる兵・番衆を束ねる。御堂衆の中の下間一族は刑部卿家と宮内卿家の二つの流れに分かれ、それぞれの家が本願寺内部で出世争いに明け暮れる。賴康は軍事を担うが彼我の力を知る故に、信長との無益な戦はできるだけ避けたい立場にいる。だが、戦が宣言されることで、軍事面での先頭にたつことになる。賴康は教団側でマクロ的な視点から戦略を練り実行する立場を担っていく。賴康は情報収集に護法衆の如雲を使う。

著者は評定の場での論議の一場面を次のように描き出す。早く父を亡くし御堂衆に任じられた19歳で才気煥発の下間了明が顕如に進言する個所でのやり取りである。 (p15)

ここに、著者の石山合戦に対するモチーフがあると思う。

「織田家との戦に当り、さらに番衆を募るべきかと。進めば極楽、退かば地獄。それくらいの覚悟をもって、門徒たちを戦に臨ませるべきかと存じます。」

「待たれよ、了明殿。真宗の教えのどこにも、そのような文言はない。貴僧は、門徒をたばかるつもりか」

「これは異なことを、賴康殿。戦うことで極楽往生を遂げられるとなれば、門徒どもはそれこそ死に物狂いで織田勢に向かうは必定。法灯を守るために死し、その上極楽へ参れるのだ。我らにとっても門徒どもにとっても、よいことだらけではないか」

「極楽を餌に、死を恐れぬ兵を集めると申されるか。そのような所行を、親鸞上人がお許しになるはずがあるまい」

もう一人、重要な登場人物が30歳過ぎの大島新左衛門である。彼は伊勢長島願証寺に近い大島に棲み今は商人となっている。

新左衛門の視点を介して、伊勢長島における信長勢との合戦の推移・状況が描かれて行く。大坂本願寺から送りこまれた坊官、年齢は四十過ぎの下間豊前が願証寺の34歳の住持・証意(蓮如の子・蓮淳の子孫)を差し置いて対信長戦の主導権を掌握していく。下間了明の論法を更に横柄に進めて行く姿が描かれる。豊前の考えに反発しながらも、新左衛門は戦の仕方について、戦略を練り実施していく立場になる。新左衛門は如何にして門徒を戦で死なせないか、できれば最小限の戦で終わらせたい立場で行動していく。

しかし、彼自身は己がいくさ人であることを自覚している。新左衛門は元三好の名字を名乗り、阿波三好家の庶流であった。三好冬嗣派であった父と新左衛門は、三好長慶を擁する松永久秀から冬嗣に謀反を唆したとみなされ、妻子とともに逃亡する羽目になる。山寺に身を潜め、己は冤罪を晴らすために三好一門の屋敷を訪ね歩く。一方、妻子はみつかり、冬康に連座して粛清された者たちの縁者とともに京の六条河原で処刑される。処刑場で処刑を目撃し、妻と目が合った新左衛門は生きられませと妻が繰り返す言葉に従う。その結果新左衛門を長島の地に来させ、商人を生業とさせることになった。新左衛門は商人として成功する。願証寺において大島の代表的な立場となる。

千世は如雲の指示で、伊勢長島の情報を収集するために、新左衛門のところに住み込む。それが新左衛門と千世の間に石山合戦に関わる関係を生み出して行く。

もう一人、千世と同じ時に忍びとして如雲に認められた重蔵が折りに触れ千世を助ける形で登場する。重藏は独自の考えを持つ忍びとして、ある事態の時から如雲の元を抜け、結果的に新左衛門のもとで忍びとして働くようになっていく。彼は一種のターニングポイントで活躍していく。異色な忍びといえる。

この小説、石山合戦記としては、やはり伊勢長島の戦いのプロセス描写が読ませどころとして大きな山になっている。戦そのものの描写と併せて下間豊前の欲望と行動にも光が当たる。それは、比叡山延暦寺の頽廃腐敗ぶりとは別に、本願寺教団の御堂衆の中にはびこる権益維持と自己の欲望中心の動きが存在した事情を明らかにしていく。

また、同種の問題が越前に派遣された下間筑後についても描写されていく。

門徒が御堂衆に謀られたという側面の内在を著者の視座として描いている。このモチーフはこのストーリーの一つの柱になっている印象を持った。

長島での戦いは新左衛門の視点から描かれる。さらにこの合戦の10年間の間に各地で多面的に行われた信長軍の様々な戦などが石山合戦との関わりの視点から点描的に描きこまれていく。このストーリーで石山合戦の間に描き込まれる戦の一端を列挙すると、比叡山延暦寺の焼き討ち、上京の焼き討ち、武田勝頼軍の東美濃並びに遠江高天神城の戦い、越前が「百姓の持ちたる国」になる経緯とその崩壊、上杉謙信の死とその影響、荒木村重の謀反(頼康の調略の一環として)などである。

長島の戦いの最終段階は思わぬ事態になる。この展開が史実をモデルにしているのか、著者のフィクションなのか・・・・。読ませどころと言える。

長島から対岸に渡り新左衛門等門徒は信長の本陣に雪崩込んで行く。新左衛門は堤の上に上がった時、新左衛門は処刑の死の間際に妻の康子が言った言葉の意味を忽然と理解した。そして撃たれ濠へ落ちた。

ストーリーの最後は、勿論大坂本願寺そのものでの合戦プロセスの描写になっていく。読者にとり興味深いのは、新左衛門が長島での野戦の場で銃で撃たれるが命を取り留め、後に大坂本願寺に入り、合戦で一軍を率いるとともに、賴康の参謀的な立場になっていくところにある。この最後の合戦では本願寺と信長の間での外交的取引、和平工作を含めたプロセスが読ませどころと言える。新左衛門が和平工作の推進を任される形で展開して行く。そして、あと一歩のところで、その工作が頓挫する。

その後に、千世が再び最後の切り札として活躍することになるところがおもしろい。この時点では、千世の信長観もまた変容してきていることも興味深い。

さらに、新左衛門が和平工作において意外な役割を担い登場することになる。読者のお楽しみとしておこう。

法主顕如が新左衛門に語る場面を著者が描いている場面を最終段階で折り込んでいる。顕如は次のことを新左衛門に語る。

「本願寺には、”王法為本”という考えがあるのは存じておろう」 p301

「信長が長島を焼き討ちした後、私は思い定めた。これは、我ら本願寺が生まれ変わる・・・いや、再びあるべき姿に立ち戻るための戦なのだと。・・・・・王法為本を徹底し、武力も、過ぎた財力も捨て、政と縁を切る。・・・・・この仕組みを解体するには、戦って敗ける必要があったのだ」 p303

顕如は上記の通り、天正4年(1580)3月、信長と和睦する。著者はこの和睦のために、顕如が一つだけ条件を付けたという。著者はこの条件を織田家の代表として公式の和睦交渉に臨んだ筆頭家老佐久間信盛が口頭で約束したと記す。

和睦が成立し、顕如が紀伊鷺の森に移る。この後一波乱が起こる。教如が大坂本願寺から退去せず籠城を始めたのだ。本願寺分裂の顕在化である。本願寺派内でこの問題事象を解決しなければ、信長は8月1日を期して大坂本願寺・寺内町を総攻めするという。

この事態をどう解決するのか。それが石山合戦の3つめの読ませどころとなる。そこで再び、新左衛門・千世・重蔵が活躍する場面が描かれて行く。

石山合戦が完全に終了した後の状況を「終章 紅蓮浄土」として描いている。本書のタイトルは直接的にはこの終章のタイトルに由来するようである。

この終章は主な登場人物の行く末に少し触れる。

*法主顕如は紀伊鷺の森を本願寺の拠点とする。

*教如一派は、8月2日に大坂を退去。鷺の森に赴くが顕如からは面会を拒絶された。

その後、いずこかへ落ちのびた。

*重藏は戦いの最中に爆死。

*千世は一人の人として、自分のための生を生き直す決意をする。

*新左衛門は長島に戻り、商人としてやり直し長島復興の一助となる道を歩むことに。

教如が大坂本願寺を退去したその日、本願寺は紅蓮の炎に見舞われ壮大な伽藍は灰燼に帰した。ここに紅蓮という言葉が出てくる。この紅蓮には大きな意味が含まれていた。

千世は己の生き方を選択し、北伊勢の故郷を訪ねる。そして羽村家に侍女として奉公していたお藤に再会することになる。その後、千世は己の生を生きるための通過点として、再び鎮守の森に向かう。そこには如雲が待ち構えていた。

如雲が千世に紅蓮地獄の存在を語る。ここにも紅蓮が登場する。

如雲「血に濡れた生を送った我らに、相応しい末路とは思わぬか」

千世「安心しろ。弥陀はお前のような悪人をこそ、救ってくださる」

このストーリーの末尾は次の二行である。

「念仏を唱えろ。そうすれば、極楽へ行ける」

口にして、千世は地面を蹴った。

紅蓮浄土の紅蓮には色々な意味が重層的になっていると理解した。

このストーリー、フィクションの形であるが様々な考える材料を投げかけている。

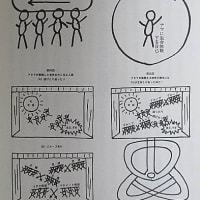

宗教とは何なのか? 教団が組織化されるとなぜ堕落への道へと動き出すのか? 組織化が権益維持を志向し、組織内での出世という人間の欲望を煽るのはなぜか? 石山合戦において、「進めば極楽、退かば地獄ぞ!」の方便に唆されて死地に飛び込んで行った門徒たちの行為に意味があったのか? 信長の宗教に対するスタンスは何か? 信長が比叡山延暦寺、長島その他で一種のジェノサイドを実行した真の狙いは何だったのか?

なぜ人は浄土を求めるのか?

石山合戦が行われた10年間という期間をバーチャル・リアリティとしてリアルにイメージできる。歴史年表で数行の表記で終わる事実の背後に分け入るのに役立つ小説と言える。

本書に関連する事項をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。

本願寺の歴史 :「お西さん」

真宗大谷派(東本願寺)沿革 :「東本願寺」

石山本願寺 :ウィキペディア

石山本願寺 :「コトバンク」

石山本願寺の時代 :「大阪城天守閣」

顕如 :ウィキペディア

教如 :ウィキペディア

鈴木孫一重秀 わかやまの偉人たち :「和歌山県」

「石山合戦配陣図」が掲載されています。

石山合戦 :「歴史のまとめ」

「石山戦争図」(和歌山市立博物館蔵)を拡大して見ることができます。

信長の伊勢攻略と長島一向一揆 歴史の情報蔵 :「三重県」

長島一揆 :「コトバンク」

日根野弘就 :ウィキペディア

願証寺 :「コトバンク」

願証寺 :ウィキペディア

証意 :ウィキペディア

鷺森別院の歴史 :「浄土真宗本願寺派 本願寺鷺森別院」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

永禄11年9月、織田弾正忠信長は大軍を催して上洛し、足利義昭を将軍に擁立するとともに、瞬く間に畿内を制した。信長は堺に対してと同様に、本願寺に矢銭(戦費)五千貫を要求した。本願寺はこの要求には応じた。だが、次に信長は元亀元年(1570)正月に大坂に築城するので本願寺は立ち退けという要求を突きつけてきた。この時、浄土真宗本願寺派法主は第11世顕如で当年28歳。先代・証如の突然の死によりわずか12歳で法主を継承した。大坂本願寺は本願寺派の総本山で、台地の北端に築かれた寺内町であり巨大で堅固な城砦を形成していた。この寺内町に暮らす人々は5万を大きく超える人々でその殆どが真宗門徒である。教団は法主のもとに10名の御堂衆と呼ばれる坊官たちが居て、彼らの合議と法主の最終判断で運営され、御堂衆の大半を下間一族が占めていた。つまり、下間一族の補佐を受けながら、法主顕如は巨大な教団を大過なく治めている形だった。

御堂衆の評定の結果を受け、顕如は「兵を挙げ、仏敵、織田弾正忠信長を討つ」と宣言するに到る。本願寺は、反織田信長勢力との連携を進めていく。つまり畿内の三好衆をはじめ、浅倉、武田、上杉、毛利などとの連携である。

元亀元年(1570)9月、摂津に進出した織田勢4万が三好三人衆の野田・福島両砦を攻めることから始まり、天正4年(1580)3月、本願寺顕如が信長と和睦するまで、10年に及ぶ「石山合戦」が始まっていく。

この小説は、本願寺側の立場を視座に、信長がこの期間に展開して行く様々な戦と本願寺の攻略・合戦の状況を描き出していく。

本願寺教団はいわば大大名と類似の組織を形成し運営されていたといそうだ。勿論、御堂衆の中にも主戦派と穏健派など色合いは様々である。坊官たちの多くは、教団として築かれた権益の維持確保と御堂衆としての教団内での出世・保身を第一羲にして行動している。宗教自身ではなく、教団という人間の組織運営が正に人間の欲望を培いさらけ出させて行くのだろう。これは洋の東西を問わないし、日本国内においても宗派を問わずに内在する性であると思う。当時の比叡山延暦寺もその例であると思う。人間的欲望を持った坊官たちが石山合戦に門徒を手段とみなして臨んでいたという側面を著者は描き出して行く。坊官たちの視点と併せて、石山合戦に本願寺側の立場で関わって行った他の人々の視点を軸にストーリーが展開する。

小説の冒頭は、主な登場人物の一人となる千世が最後の試し稽古からサバイバルする状況の描写から始まる。千世はこの試練を経て、本願寺が密かに備えた如雲を頭とする忍びの集団・護法衆の忍びの一人となる。千世16歳。千世が13歳の時、信長勢が北伊勢を侵略した。千世は山間の地侍で伊勢神戸家家臣である羽村左近の子だったが、父は戦で死に、弟で嫡男の菊丸と妹は一緒に逃げる途中で追跡してきた鎧武者に殺される。その武者と必死に戦い生き延びた千世は、如雲に声をかけられ、如雲に従うことになる。

弟妹を殺した武士を憎しみに駆られて殺めた千世を如雲は極悪人と言う。そして、父母弟妹と彼岸で再会することの叶わぬ身になったと断じる。「だが、そんな極悪人でも極楽往生を遂げられる方法が、一つだけある。知りたいか?」と千世に投げかけた。千世はその問いに引きこまれ、忍びの道を歩むことになる。如雲の指示に服従しながら、石山合戦に身を投じていく千世の行動が一つのサブストーリーとなっていく。千世自身が窮極に願望とするのは父母弟妹を殺した信長を己で殺すことである。

本願寺教団の御堂衆の一人に下間賴康がいる。賴康は刑部卿家の当主で主に軍事を担っている。本願寺を守るために諸国の門徒が有志で派遣してくる兵・番衆を束ねる。御堂衆の中の下間一族は刑部卿家と宮内卿家の二つの流れに分かれ、それぞれの家が本願寺内部で出世争いに明け暮れる。賴康は軍事を担うが彼我の力を知る故に、信長との無益な戦はできるだけ避けたい立場にいる。だが、戦が宣言されることで、軍事面での先頭にたつことになる。賴康は教団側でマクロ的な視点から戦略を練り実行する立場を担っていく。賴康は情報収集に護法衆の如雲を使う。

著者は評定の場での論議の一場面を次のように描き出す。早く父を亡くし御堂衆に任じられた19歳で才気煥発の下間了明が顕如に進言する個所でのやり取りである。 (p15)

ここに、著者の石山合戦に対するモチーフがあると思う。

「織田家との戦に当り、さらに番衆を募るべきかと。進めば極楽、退かば地獄。それくらいの覚悟をもって、門徒たちを戦に臨ませるべきかと存じます。」

「待たれよ、了明殿。真宗の教えのどこにも、そのような文言はない。貴僧は、門徒をたばかるつもりか」

「これは異なことを、賴康殿。戦うことで極楽往生を遂げられるとなれば、門徒どもはそれこそ死に物狂いで織田勢に向かうは必定。法灯を守るために死し、その上極楽へ参れるのだ。我らにとっても門徒どもにとっても、よいことだらけではないか」

「極楽を餌に、死を恐れぬ兵を集めると申されるか。そのような所行を、親鸞上人がお許しになるはずがあるまい」

もう一人、重要な登場人物が30歳過ぎの大島新左衛門である。彼は伊勢長島願証寺に近い大島に棲み今は商人となっている。

新左衛門の視点を介して、伊勢長島における信長勢との合戦の推移・状況が描かれて行く。大坂本願寺から送りこまれた坊官、年齢は四十過ぎの下間豊前が願証寺の34歳の住持・証意(蓮如の子・蓮淳の子孫)を差し置いて対信長戦の主導権を掌握していく。下間了明の論法を更に横柄に進めて行く姿が描かれる。豊前の考えに反発しながらも、新左衛門は戦の仕方について、戦略を練り実施していく立場になる。新左衛門は如何にして門徒を戦で死なせないか、できれば最小限の戦で終わらせたい立場で行動していく。

しかし、彼自身は己がいくさ人であることを自覚している。新左衛門は元三好の名字を名乗り、阿波三好家の庶流であった。三好冬嗣派であった父と新左衛門は、三好長慶を擁する松永久秀から冬嗣に謀反を唆したとみなされ、妻子とともに逃亡する羽目になる。山寺に身を潜め、己は冤罪を晴らすために三好一門の屋敷を訪ね歩く。一方、妻子はみつかり、冬康に連座して粛清された者たちの縁者とともに京の六条河原で処刑される。処刑場で処刑を目撃し、妻と目が合った新左衛門は生きられませと妻が繰り返す言葉に従う。その結果新左衛門を長島の地に来させ、商人を生業とさせることになった。新左衛門は商人として成功する。願証寺において大島の代表的な立場となる。

千世は如雲の指示で、伊勢長島の情報を収集するために、新左衛門のところに住み込む。それが新左衛門と千世の間に石山合戦に関わる関係を生み出して行く。

もう一人、千世と同じ時に忍びとして如雲に認められた重蔵が折りに触れ千世を助ける形で登場する。重藏は独自の考えを持つ忍びとして、ある事態の時から如雲の元を抜け、結果的に新左衛門のもとで忍びとして働くようになっていく。彼は一種のターニングポイントで活躍していく。異色な忍びといえる。

この小説、石山合戦記としては、やはり伊勢長島の戦いのプロセス描写が読ませどころとして大きな山になっている。戦そのものの描写と併せて下間豊前の欲望と行動にも光が当たる。それは、比叡山延暦寺の頽廃腐敗ぶりとは別に、本願寺教団の御堂衆の中にはびこる権益維持と自己の欲望中心の動きが存在した事情を明らかにしていく。

また、同種の問題が越前に派遣された下間筑後についても描写されていく。

門徒が御堂衆に謀られたという側面の内在を著者の視座として描いている。このモチーフはこのストーリーの一つの柱になっている印象を持った。

長島での戦いは新左衛門の視点から描かれる。さらにこの合戦の10年間の間に各地で多面的に行われた信長軍の様々な戦などが石山合戦との関わりの視点から点描的に描きこまれていく。このストーリーで石山合戦の間に描き込まれる戦の一端を列挙すると、比叡山延暦寺の焼き討ち、上京の焼き討ち、武田勝頼軍の東美濃並びに遠江高天神城の戦い、越前が「百姓の持ちたる国」になる経緯とその崩壊、上杉謙信の死とその影響、荒木村重の謀反(頼康の調略の一環として)などである。

長島の戦いの最終段階は思わぬ事態になる。この展開が史実をモデルにしているのか、著者のフィクションなのか・・・・。読ませどころと言える。

長島から対岸に渡り新左衛門等門徒は信長の本陣に雪崩込んで行く。新左衛門は堤の上に上がった時、新左衛門は処刑の死の間際に妻の康子が言った言葉の意味を忽然と理解した。そして撃たれ濠へ落ちた。

ストーリーの最後は、勿論大坂本願寺そのものでの合戦プロセスの描写になっていく。読者にとり興味深いのは、新左衛門が長島での野戦の場で銃で撃たれるが命を取り留め、後に大坂本願寺に入り、合戦で一軍を率いるとともに、賴康の参謀的な立場になっていくところにある。この最後の合戦では本願寺と信長の間での外交的取引、和平工作を含めたプロセスが読ませどころと言える。新左衛門が和平工作の推進を任される形で展開して行く。そして、あと一歩のところで、その工作が頓挫する。

その後に、千世が再び最後の切り札として活躍することになるところがおもしろい。この時点では、千世の信長観もまた変容してきていることも興味深い。

さらに、新左衛門が和平工作において意外な役割を担い登場することになる。読者のお楽しみとしておこう。

法主顕如が新左衛門に語る場面を著者が描いている場面を最終段階で折り込んでいる。顕如は次のことを新左衛門に語る。

「本願寺には、”王法為本”という考えがあるのは存じておろう」 p301

「信長が長島を焼き討ちした後、私は思い定めた。これは、我ら本願寺が生まれ変わる・・・いや、再びあるべき姿に立ち戻るための戦なのだと。・・・・・王法為本を徹底し、武力も、過ぎた財力も捨て、政と縁を切る。・・・・・この仕組みを解体するには、戦って敗ける必要があったのだ」 p303

顕如は上記の通り、天正4年(1580)3月、信長と和睦する。著者はこの和睦のために、顕如が一つだけ条件を付けたという。著者はこの条件を織田家の代表として公式の和睦交渉に臨んだ筆頭家老佐久間信盛が口頭で約束したと記す。

和睦が成立し、顕如が紀伊鷺の森に移る。この後一波乱が起こる。教如が大坂本願寺から退去せず籠城を始めたのだ。本願寺分裂の顕在化である。本願寺派内でこの問題事象を解決しなければ、信長は8月1日を期して大坂本願寺・寺内町を総攻めするという。

この事態をどう解決するのか。それが石山合戦の3つめの読ませどころとなる。そこで再び、新左衛門・千世・重蔵が活躍する場面が描かれて行く。

石山合戦が完全に終了した後の状況を「終章 紅蓮浄土」として描いている。本書のタイトルは直接的にはこの終章のタイトルに由来するようである。

この終章は主な登場人物の行く末に少し触れる。

*法主顕如は紀伊鷺の森を本願寺の拠点とする。

*教如一派は、8月2日に大坂を退去。鷺の森に赴くが顕如からは面会を拒絶された。

その後、いずこかへ落ちのびた。

*重藏は戦いの最中に爆死。

*千世は一人の人として、自分のための生を生き直す決意をする。

*新左衛門は長島に戻り、商人としてやり直し長島復興の一助となる道を歩むことに。

教如が大坂本願寺を退去したその日、本願寺は紅蓮の炎に見舞われ壮大な伽藍は灰燼に帰した。ここに紅蓮という言葉が出てくる。この紅蓮には大きな意味が含まれていた。

千世は己の生き方を選択し、北伊勢の故郷を訪ねる。そして羽村家に侍女として奉公していたお藤に再会することになる。その後、千世は己の生を生きるための通過点として、再び鎮守の森に向かう。そこには如雲が待ち構えていた。

如雲が千世に紅蓮地獄の存在を語る。ここにも紅蓮が登場する。

如雲「血に濡れた生を送った我らに、相応しい末路とは思わぬか」

千世「安心しろ。弥陀はお前のような悪人をこそ、救ってくださる」

このストーリーの末尾は次の二行である。

「念仏を唱えろ。そうすれば、極楽へ行ける」

口にして、千世は地面を蹴った。

紅蓮浄土の紅蓮には色々な意味が重層的になっていると理解した。

このストーリー、フィクションの形であるが様々な考える材料を投げかけている。

宗教とは何なのか? 教団が組織化されるとなぜ堕落への道へと動き出すのか? 組織化が権益維持を志向し、組織内での出世という人間の欲望を煽るのはなぜか? 石山合戦において、「進めば極楽、退かば地獄ぞ!」の方便に唆されて死地に飛び込んで行った門徒たちの行為に意味があったのか? 信長の宗教に対するスタンスは何か? 信長が比叡山延暦寺、長島その他で一種のジェノサイドを実行した真の狙いは何だったのか?

なぜ人は浄土を求めるのか?

石山合戦が行われた10年間という期間をバーチャル・リアリティとしてリアルにイメージできる。歴史年表で数行の表記で終わる事実の背後に分け入るのに役立つ小説と言える。

本書に関連する事項をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。

本願寺の歴史 :「お西さん」

真宗大谷派(東本願寺)沿革 :「東本願寺」

石山本願寺 :ウィキペディア

石山本願寺 :「コトバンク」

石山本願寺の時代 :「大阪城天守閣」

顕如 :ウィキペディア

教如 :ウィキペディア

鈴木孫一重秀 わかやまの偉人たち :「和歌山県」

「石山合戦配陣図」が掲載されています。

石山合戦 :「歴史のまとめ」

「石山戦争図」(和歌山市立博物館蔵)を拡大して見ることができます。

信長の伊勢攻略と長島一向一揆 歴史の情報蔵 :「三重県」

長島一揆 :「コトバンク」

日根野弘就 :ウィキペディア

願証寺 :「コトバンク」

願証寺 :ウィキペディア

証意 :ウィキペディア

鷺森別院の歴史 :「浄土真宗本願寺派 本願寺鷺森別院」

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます