いきなり、フランス国旗のトリコロール(3色旗)が出てきました。

実はブログネタが尽き欠けているのを自覚しているので、世界の国旗シリーズでもやろうかと、やけっぱちになっているところなのです。

国際連合に加盟している国は193か国あるそうなので、それらのすべての国旗を取り上げても、膨大なブログ記事になるわけですね。

さて、この3色旗の色が意味しているものは「自由、平等、博愛」と学校で教わりました。 . . . 本文を読む

先日は「義理と人情」について記事を書きました。

きょうは「義理」について考えてみたいと思います。

またしても、今回は「義理」を「義」と「理」とに分けて考えてみましょう。

「義」とは何でしょうか?

いま、手元にある漢和辞典を見てみましょう。

「義」の言葉には「正義、義務、忠義、義侠、義兄」などの熟語があります。

そして、この言葉にはいくつかの意味がありましたが、その中で次のように説明されたものがあ . . . 本文を読む

わたしなどの年齢になると、結婚式の披露宴などにお招きを受けることは少なくなっています。

ですが、2年ほど前に親戚の披露宴に出席したことがあります。

それらの披露宴での友人たちから「お互いを理解しあって、より良い家庭を築いてください」との祝辞を頂くことがありますね。

私などは今の連れ合いとはすでに40年以上も連れあっていますので、今さら「理解」もないもんだ、と思っています。

さて、きょうの話題は . . . 本文を読む

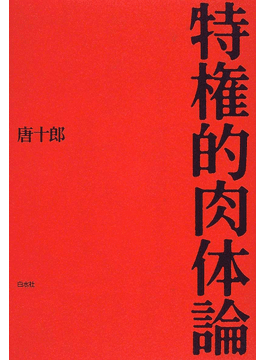

先日のわたくしのブログで、唐十郎氏の言われた言葉に触れました。

彼の当時の著作が図書館にある事を知り、県立図書館に出掛け借りてきました。

前もって秋田県立図書館の蔵書を検索していきました。

ですが、公架してあるとされる場所には無くて、図書館の職員にその図書のありかを調べてもらいました。そしたら公架されている場所ではなく、書庫の中に所蔵されている事が解りました。

貸出禁止の図書でないとの事なので . . . 本文を読む

私などは冬季間以外のちょっとした用足しには、自転車で行くようにしたり、バスをなるべく利用するようにしています。

今、各国では電気自動車を普及させようと躍起になっています。

特にEU圏や中国大陸では内燃機関を動力とする自動車に対する規制が大きく叫ばれているようです。

法的な規制により内燃機関を動力とする乗り物は、いずれは少なくなっているように思われます。

しかし、個人が所有する小型自動車だけを規 . . . 本文を読む

今の私たちは、文字を読み書きするのが当たり前に行っていますが、一般大衆の識字率が高くなったのは、少なくとも二百年もたっていないのです。

それ以前の段階では文字を読み書ける人々は、日本では武士や貴族などの特権階級か商人の一部だけでした。

また、西洋では文字が普及したのはグーテンベルグによる印刷術の発明によるところが大きかったと思われます。

さて、日本の時代劇に「瓦版」や「高札」などにより世間の事件 . . . 本文を読む

今どき、「義理と人情」などという言葉をもちだすなんて、奇異に思われるかもしれません。

わたしたちが学生の時分には、東映が「任侠映画」路線をとっていた時代で、多くの「任侠映画」が創られておりました。

私なども友人と連れ立って、当時池袋にあった文芸座に出かけ、それらの深夜興行を観たことがあります。

さて、今日の話題はそれらの任侠映画で扱われていた「義理と人情」に関することです。

この「義理と人情」 . . . 本文を読む

私などの年齢では唐十郎という演劇人の名は広く知れているかと思います。

彼の著作に「特権的肉体論」というのがある事を知りました。

唐十郎はその著作で次のように語っている事も、知りました。

「今、大事変でも起こって君のペンがなくなっても、君のカメラが失われても、君が生きているならば肉体だけは残っているだろう。その時、ただ一本の火さえあれば始まるのは演劇なのだ」(唐十郎「特権的肉体論」1968年)

. . . 本文を読む

いま、手元に「物理学と神」という本があります。この本の著者は池内了(イケウチサトル)という物理学者によって書かれたものです。

この本のあとがきに著者は次のように書いております。

「本書のもう一つの狙いは、難解そうに見える物理法則の特徴を神の性格に託して語る事にある」と記述されています。

そしてまた、次のようにも言っております。

「専門用語を使わずに、物理学の概念を説明する為の助っ人として神にご登 . . . 本文を読む

わたくしのブログのタイトルは「バイクと映画とひまつぶし」となっております。

このところ、「ひまつぶし」の話題だけが多くて、バイクや映画に関する話題はほとんど書いてない事に気づきました。

バイクは今は冬季間なので、乗る事は出来ません。では「映画」はどうでしょうか?

映画には季節は関係がありませんが、映画館まで出かけて観たいほど興味をそそられるものがないのです。

それでも先日は次のものを購入して、 . . . 本文を読む