「めがねをかけなければ、何も見えません。」

この文を見て違和感を覚える日本語ネイティブは、あまりいないかもしれない。ほとんどの人が、こういう表現を使うと思う。たとえば、駅構内の標識文字をたどっていても、遠くの文字がぼやけて見えないとき「何も見えない!」。また、遠くにいる知人の顔が認識できず、近づかれて挨拶されても「全然見えなかった!」と言ったりする。

しかし「何も見えない」というのは大げさではないだろうか。光がある場所で、ある程度以上の視力がある人なら「何かぼんやりとは見えている」のではないか。標識の文字が読めなくても、標識があることは認識でき、文字があるということも把握できているのは、「見えることは見える」ということではないのか。

このようなことを考えるようになったのは、スクールで日本語を習っている生徒から、ミニテストのときに間違った理由を聞いてからである。

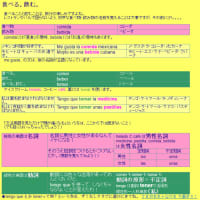

問題文は前半「めがねをかけなければ」に続く後半の文を四つの選択肢(ⒶⒷⒸⒹ)から選ぶというものだった。

正解はⒷ:

「めがねをかけなければ、Ⓑ何も見えません」

彼が選んだのはⒶ:

「めがねをかけなければ、Ⓐ新聞を読みません」✕

日本語スクールの立場としては、条件形/否定(~なければ)の後に続く文が意志動詞では相性が悪いという理由で、「“新聞が読めません” なら良いけど、Ⓐ“新聞を読みません” はダメです」というような説明をする。ⒸとⒹは明らかにおかしいので、必然的に「Ⓑ何も見えません」が正解となる。

文法的に正しくないⒶを記入して「✕」にされたのだが、生徒は正解のⒷ文に納得がいかなかった。

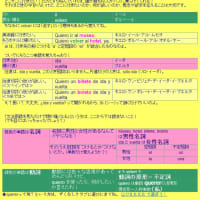

「眼鏡をかけなければ “何も見えない”(:何ひとつ視界に入らない、あるいは光も感じず真っ暗な)人は、眼鏡をかけたとしても何も見えないのではないか。視力のある人なら、“何も見えない” なんてあり得ない。自分も目が悪く、めがねをかけなければ新聞の字など識別できないが、新聞が置いてある、標識が遠くにある、…のは “見える”。」

…というモヤモヤを説明してくれた。

私は、生徒の熱心な(スペイン語・英語・日本語・ジェスチャーを交えた)説明を聞いて、妙に納得するところがあった。

そもそも「見える」とは、どんな定義になっているのか。新明解国語辞典によると:

>>そのものが、何かに妨げられることなく、確かにその存在を目で感じることが出来る。

確かに、あなたの感覚は正しい! と私は生徒に言いたくなった。

でも日本語ネイティブは、見えていても見えないって言うことよくあるのよね~。「ぼんやりとしか見えない」とか、「はっきりとは見えない」の太字部分を省略して「見えない」だけ口にするのかもしれない。さらに、「何も」「全然」など付け加えた大げさな表現を好むのかもしれない。たとえば、吹雪と地吹雪で真っ白な道中、前の車のライトしか見えないようなときに「雪で前が全然見えない」と我々は言うのである。まぁ、こういう状況だと「車のライトがなければ、全然前が見えない」という文が成り立つだろう。でもこの文だと、雪国の人にしか実感がわかないかしら。

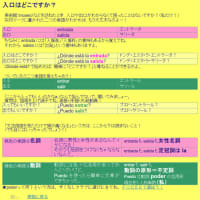

そこで私は考えた。テストの問題文前半が「めがねをかけなければ」じゃなくて「電気をつけなければ」だったら良かったのかも、と。

「電気をつけなければ、何も見えません」

光りのないところ、つまり暗闇の中では、たとえ視力が良い人でも “本当に” 何も見えないだろうから。モヤモヤしない文である。

※前述の辞典によると「見える」には他に三つの意味があるが、いまは①の視覚的な意味だけとりあげている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます