今年始めた店で使用する商品包装用の紙に、近隣で作られている和紙を使おうとの妻の発案で、上田市の郊外で和紙を製造・販売している「信州立岩和紙の里」に出かけた。今回で、2回目である。

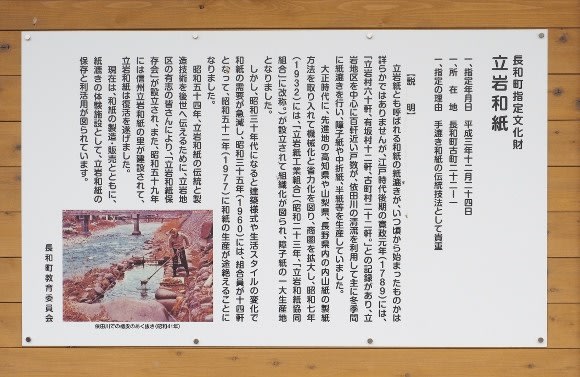

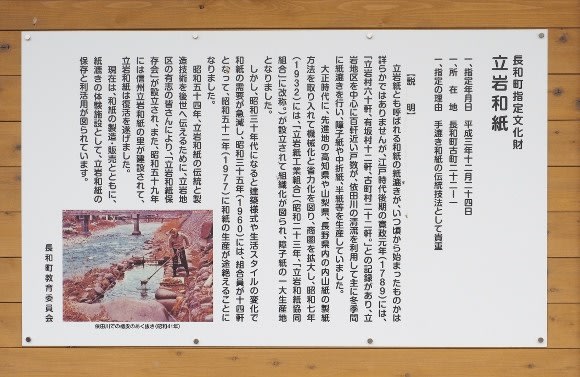

ここでは、次の説明板にも書かれているとおり、和紙製造技術の保存・伝承を行うとともに、今はこうした施設も少なくなったこともあって、関東方面からの体験学習の学生・生徒も多く受け入れている。

信州立岩和紙の里の説明パネル(2018.6.5 撮影)

この日も実習室には多くの生徒の姿が見られたし、施設の外にはずらりと、この日の前に体験学習に来た生徒たちが作っていった「うちわ」が天日干されていた。

施設の前庭には実習に訪れた生徒たちが作った「うちわ」が干されていた(2018.6.5 撮影)

和紙の元となる材料は、よく知られているとおり「コウゾ」「ミツマタ」である。そのコウゾが施設の庭やその周辺に植えられていたが、名前は聞き知っていたものの、実際に見るのは初めてのことであった。

和紙の原料の一つ「コウゾ」(2018.6.5 撮影)

目的の和紙を買ってさて帰ろうとしていたところ、話好きのここの施設長さんと思しき方が、和紙とこの施設の現状についていろいろと話を聞かせてくださり、最後に、近くに「ともしび博物館」という素晴らしい施設もあるのでぜひ見て帰ってくださいと言われたので、それではと立ち寄ることにした。

その「ともしび博物館」は「和紙の里」から車で5分程度のところにあったが、平日でもあり我々のほかに見学者もなく静まり返っていた。

ともしび博物館の入り口(2018.6.5 撮影)

場所は上田市武石(たけし)にあるが、旧武石村の村制施行百周年を記念して、平成元年11月3日に開館したもので、展示品の灯火器具や、関連する版画・図書などは千数百点に及ぶ。これらは地元の医師安藤守正氏の蒐集品であったものが、武石市に寄贈されたものとされる。

展示品を寄贈した安藤守正氏の顕彰碑(2018.6.5 撮影)

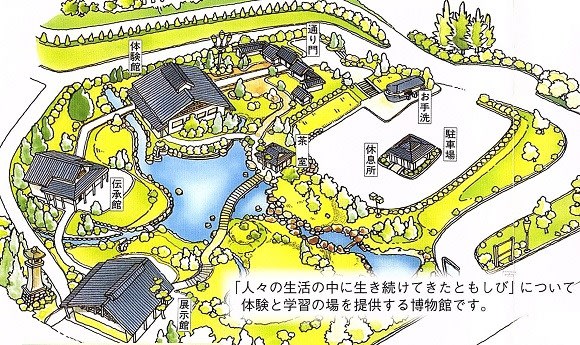

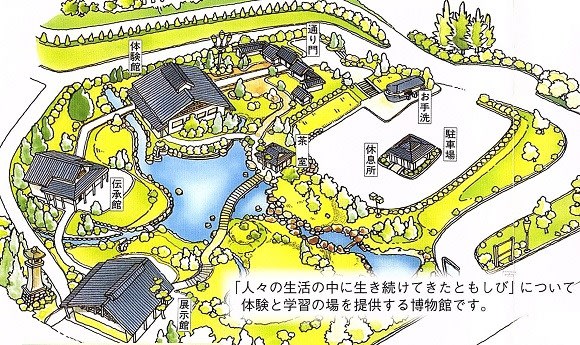

博物館は、体験館、伝承館、展示館からなり、広い敷地内に次のようにゆったりと配置され、これらが、中央部にあり樹木や池を配した高低のある美しい日本庭園の周りに配置されているので、各建物内の展示品を庭の景色も楽しみながらゆっくりと見学することができた。

ともしび博物館の全体図(同館のパンフレットから)

施設の前庭に設けられていた古いガス灯(2018.6.5 撮影)

当日は他に見学者もいなかったこともあって、順路最初の体験館では女性館員から勧められ、ともしびの原点でもある「火」を「火きり式」と「火打式」で熾(おこ)す体験を妻と二人でさせていただいた。

「火きり」とは写真のような木製の「舞いぎり」を用いるもので、弾みをつけながらハンドル部を上下させてこれと糸で結ばれているコマを回転させ、先端部のキリの摩擦熱で窪みにたまる木クズに種火をつけ、これを燃えやすい「付木(つけぎ;マツやヒノキを薄く削ったもので、先端に硫黄が塗られている)」に移しとる方法である。3分ほど「舞いぎり」を回転させていると、加熱された窪みから煙が立ち始め、やがて火がついた木くずが、はね飛び始める。息を吹きかけて火種を大きくして、付木を近づけると勢いよく燃え上がる。ちょっと骨の折れる作業であった。

台の上の木に設けられた窪みにキリの先端を合わせ、ハンドルを上下させてキリを回転させる(2018.6.5 撮影)

2-3分で窪み部が加熱され、着火した木屑が飛び始める(2018.6.5 撮影)

息を吹きかけて種火を大きくし、その火を燃えやすい付木に移しとる(2018.6.5 撮影)

付木が勢いよく燃え始める(2018.6.5 撮影)

一方、もうひとつの「火打式」は鉄片を埋め込んだ木を片手に持ち、この鉄片めがけて火打石を打ち付けると、衝撃で熱せられ、剥がれた鉄の破片が下で受けている炭化した綿(火口:ほぐち)に落ちてこれに火がつくというものである。2、3度火打石を鉄片に打ち付けるとすぐに炭化綿に火がついた。こちらは意外なほど簡単なものであった。

木に埋め込んだ鉄片に火打石を打ちつける(2018.6.5 撮影)

加熱された鉄片が飛んで炭化綿(ほぐち)に燃え移る(2018.6.5 撮影)

火がついた炭化綿の種火を付木に移す(2018.6.5 撮影)

小学生に戻った気分で火熾しを体験してから、この体験館に展示されている日本の古いともしびの器具を、館員から説明を受けながら見学した。室内の照明を消してこれら古い時代のともしびを点けて、その明るさの程度を実感したが、ほんとうに暗い。

灯台〔とうだい〕 動植物の灯油を入れた火皿をのせて火をともした。平安時代以降。(2018.6.5 撮影)

”とうだいもと暗し”という言葉があるが、それはこの灯台の基部を指しているとのこと。船を誘導するため海岸にあるあの灯台ではなかった。

行灯〔あんどん〕 火が風で消えないよう、火皿を木と紙で作った火袋(ひぶくろ)で覆った。室町時代以降。 (2018.6.5 撮影)

燭台〔しょくだい〕 和ろうそくをさして火をともした。室町時代以降。(2018.6.5 撮影)

ランプ 石油を燃料に使い、ガラス製の火袋が使われ始めた。江戸時代後期から。(2018.6.5 撮影)

この後は体験館をいったん出て、別棟の展示館に移動し、過去から現代に至るともしびの歴史を示す展示品を2人で自由に見て廻った。

施設中央部の樹木や池を配した高低のある美しい日本庭園(2018.6.5 撮影)

ともしびといえば、ラスコー展(2017.3.10 公開の本ブログ)で見た石のランプを思い出す。それは石を削って窪みをつけたところに油を入れ、そこに乾いたコケをよって作られたといわれている灯心を入れたものであった。北京原人も焚き火をしていたとされているが、歴史に登場する最初のランプはクロマニヨン人がフランスの洞窟で石灰岩の天井に、野牛などの絵を描くのに用いたこの石のランプであるとされる。

それ以来2万数千年にわたり、人類がともしびとして用いたものは、かがり火やたいまつとして用いた木材、ランプとして用いた獣脂や植物から得た油、そしてろうそくに用いた油脂・蝋などであって、現在我々がふんだんに使用できる電気による照明が発明されたのは1870年代、今から僅か150年程度前ということになるが、そのともしびの歴史をたどることの出来る多くの品々が、その時々の様子を示す版画と共に展示されていた。

行灯に火をともす明治時代の女性を描いた版画(2018.6.5 撮影)

ランプの明かりで生活する明治時代の様子を描いた版画(2018.6.5 撮影)

灯台によく似たものに、短檠(たんけい)という竿と台座部が角型の灯火器があるが、その一つに、考案者や時代は不詳であるが、古来から大和長谷寺の寺宝とされている「ねずみ短檠」というものがある。

これは、竿の上部にねずみをかたどった油容器が設けられたもので、この容器に入る空気圧の作用でねずみの口から油がしたたり、火皿に油が供給され、一定のあかりを長時間持続させることができるもので、これが江戸時代に趣味人の興味をひいて模造品が作られた。

ねずみ短檠(たんけい)の実物と、その原理を示すガラス模型(2018.6.5 撮影)

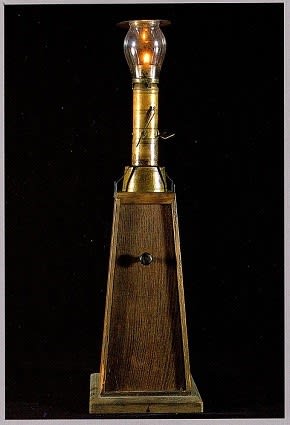

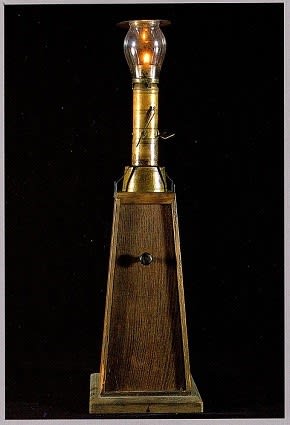

これがヒントになったのか、江戸末期には「無尽灯」が奥村菅次、田中重久、大隅源助、大野弁吉などにより考案された。これは、当時の種油は石油に比べて粘度が高く、芯を伝わって油が上昇しなかったため工夫されたもので、それぞれ機構は異なるが、いずれもできるだけ安定した光が得られるよう工夫を凝らしたものであった。

ここで名前が出てきた田中重久は「からくり儀右衛門」という名前の方が有名だが、オランダから伝わった空気銃の原理を応用してこの無尽灯の発明に成功した。ポンプの操作によりできた圧搾空気で油を火口に押し上げるしくみになっている。その他多くの発明品の製作を経て、明治初年、現在の東芝の前身である電信機工場を銀座に設けた。

無尽灯(ともしび博物館の絵葉書から)

このころから、日本の「ともしび」は「あかり」として一気に発展の道を歩むことになり、石油ランプ(1860年渡来)、ガス灯(1872年)、エジソンのカーボン電球(1879年)、銀座にアーク灯点灯(1882年)、白熱電球国産化(1889年)、白熱ガスマントルランプ(1896年)、アセチレンガス灯(1897年)と多くの照明技術が競い合ったが、やがて電灯の時代へと収束していった。

日本でタングステン電球の生産が始まったのは1909年(明治42年)とされている。その後1935年にはドイツで蛍光灯が発明され、2014年には青色LEDの開発で日本の3人の研究者がノーベル物理学賞を受賞した。現代はあかりが急速にLEDの時代に変わろうとしている。

以下、展示品の写真をいくつか見ていただく。

展示品の様子(2018.6.5 撮影)

ヒッチコックランプ(2018.6.5 撮影)

この面白い名前のヒッチコックランプとは、油つぼの下に、「ねじ」と「ぜんまい」と「歯車」を取り付け、これでファンを回し、空気を絶えずバーナーに供給し燃焼を助けるように工夫したもの。

上野・不忍池の周囲に設けられたガス灯を描いた版画(2018.6.5 撮影)

ガラスを用いた6角形吊り灯器(2018.6.5 撮影)

エングレーヴィング(彫刻)が施されたガラス製のホヤ(2018.6.5 撮影)

明治時代のガス灯 石炭ガスが用いられ、主に都市部で普及した。当初は裸であったが、のちにガスマントルが用いられ、光が安定し、明るさも増加した (2018.6.5 撮影)

明治時代の電灯 マツダランプと思われる(2018.6.5 撮影)

近代のマツダ電球の広告など(2018.6.5 撮影)

「マツダ」ランプの広告(ウィキペディア「マツダ」2018.5.6(日)21:26 より)

「マツダ」は日本の電球の名前かと思っていたが、アメリカの会社の製品名であった。日本ではライセンス生産が行われた。ちなみに、自動車のマツダとは無関係とのこと。

美しいガラスの傘をもつ卓上電灯 台座には陶製日本人形を置く。電球はマツダ電球が使われている。(2018.6.5 撮影)

完。

ここでは、次の説明板にも書かれているとおり、和紙製造技術の保存・伝承を行うとともに、今はこうした施設も少なくなったこともあって、関東方面からの体験学習の学生・生徒も多く受け入れている。

信州立岩和紙の里の説明パネル(2018.6.5 撮影)

この日も実習室には多くの生徒の姿が見られたし、施設の外にはずらりと、この日の前に体験学習に来た生徒たちが作っていった「うちわ」が天日干されていた。

施設の前庭には実習に訪れた生徒たちが作った「うちわ」が干されていた(2018.6.5 撮影)

和紙の元となる材料は、よく知られているとおり「コウゾ」「ミツマタ」である。そのコウゾが施設の庭やその周辺に植えられていたが、名前は聞き知っていたものの、実際に見るのは初めてのことであった。

和紙の原料の一つ「コウゾ」(2018.6.5 撮影)

目的の和紙を買ってさて帰ろうとしていたところ、話好きのここの施設長さんと思しき方が、和紙とこの施設の現状についていろいろと話を聞かせてくださり、最後に、近くに「ともしび博物館」という素晴らしい施設もあるのでぜひ見て帰ってくださいと言われたので、それではと立ち寄ることにした。

その「ともしび博物館」は「和紙の里」から車で5分程度のところにあったが、平日でもあり我々のほかに見学者もなく静まり返っていた。

ともしび博物館の入り口(2018.6.5 撮影)

場所は上田市武石(たけし)にあるが、旧武石村の村制施行百周年を記念して、平成元年11月3日に開館したもので、展示品の灯火器具や、関連する版画・図書などは千数百点に及ぶ。これらは地元の医師安藤守正氏の蒐集品であったものが、武石市に寄贈されたものとされる。

展示品を寄贈した安藤守正氏の顕彰碑(2018.6.5 撮影)

博物館は、体験館、伝承館、展示館からなり、広い敷地内に次のようにゆったりと配置され、これらが、中央部にあり樹木や池を配した高低のある美しい日本庭園の周りに配置されているので、各建物内の展示品を庭の景色も楽しみながらゆっくりと見学することができた。

ともしび博物館の全体図(同館のパンフレットから)

施設の前庭に設けられていた古いガス灯(2018.6.5 撮影)

当日は他に見学者もいなかったこともあって、順路最初の体験館では女性館員から勧められ、ともしびの原点でもある「火」を「火きり式」と「火打式」で熾(おこ)す体験を妻と二人でさせていただいた。

「火きり」とは写真のような木製の「舞いぎり」を用いるもので、弾みをつけながらハンドル部を上下させてこれと糸で結ばれているコマを回転させ、先端部のキリの摩擦熱で窪みにたまる木クズに種火をつけ、これを燃えやすい「付木(つけぎ;マツやヒノキを薄く削ったもので、先端に硫黄が塗られている)」に移しとる方法である。3分ほど「舞いぎり」を回転させていると、加熱された窪みから煙が立ち始め、やがて火がついた木くずが、はね飛び始める。息を吹きかけて火種を大きくして、付木を近づけると勢いよく燃え上がる。ちょっと骨の折れる作業であった。

台の上の木に設けられた窪みにキリの先端を合わせ、ハンドルを上下させてキリを回転させる(2018.6.5 撮影)

2-3分で窪み部が加熱され、着火した木屑が飛び始める(2018.6.5 撮影)

息を吹きかけて種火を大きくし、その火を燃えやすい付木に移しとる(2018.6.5 撮影)

付木が勢いよく燃え始める(2018.6.5 撮影)

一方、もうひとつの「火打式」は鉄片を埋め込んだ木を片手に持ち、この鉄片めがけて火打石を打ち付けると、衝撃で熱せられ、剥がれた鉄の破片が下で受けている炭化した綿(火口:ほぐち)に落ちてこれに火がつくというものである。2、3度火打石を鉄片に打ち付けるとすぐに炭化綿に火がついた。こちらは意外なほど簡単なものであった。

木に埋め込んだ鉄片に火打石を打ちつける(2018.6.5 撮影)

加熱された鉄片が飛んで炭化綿(ほぐち)に燃え移る(2018.6.5 撮影)

火がついた炭化綿の種火を付木に移す(2018.6.5 撮影)

小学生に戻った気分で火熾しを体験してから、この体験館に展示されている日本の古いともしびの器具を、館員から説明を受けながら見学した。室内の照明を消してこれら古い時代のともしびを点けて、その明るさの程度を実感したが、ほんとうに暗い。

灯台〔とうだい〕 動植物の灯油を入れた火皿をのせて火をともした。平安時代以降。(2018.6.5 撮影)

”とうだいもと暗し”という言葉があるが、それはこの灯台の基部を指しているとのこと。船を誘導するため海岸にあるあの灯台ではなかった。

行灯〔あんどん〕 火が風で消えないよう、火皿を木と紙で作った火袋(ひぶくろ)で覆った。室町時代以降。 (2018.6.5 撮影)

燭台〔しょくだい〕 和ろうそくをさして火をともした。室町時代以降。(2018.6.5 撮影)

ランプ 石油を燃料に使い、ガラス製の火袋が使われ始めた。江戸時代後期から。(2018.6.5 撮影)

この後は体験館をいったん出て、別棟の展示館に移動し、過去から現代に至るともしびの歴史を示す展示品を2人で自由に見て廻った。

施設中央部の樹木や池を配した高低のある美しい日本庭園(2018.6.5 撮影)

ともしびといえば、ラスコー展(2017.3.10 公開の本ブログ)で見た石のランプを思い出す。それは石を削って窪みをつけたところに油を入れ、そこに乾いたコケをよって作られたといわれている灯心を入れたものであった。北京原人も焚き火をしていたとされているが、歴史に登場する最初のランプはクロマニヨン人がフランスの洞窟で石灰岩の天井に、野牛などの絵を描くのに用いたこの石のランプであるとされる。

それ以来2万数千年にわたり、人類がともしびとして用いたものは、かがり火やたいまつとして用いた木材、ランプとして用いた獣脂や植物から得た油、そしてろうそくに用いた油脂・蝋などであって、現在我々がふんだんに使用できる電気による照明が発明されたのは1870年代、今から僅か150年程度前ということになるが、そのともしびの歴史をたどることの出来る多くの品々が、その時々の様子を示す版画と共に展示されていた。

行灯に火をともす明治時代の女性を描いた版画(2018.6.5 撮影)

ランプの明かりで生活する明治時代の様子を描いた版画(2018.6.5 撮影)

灯台によく似たものに、短檠(たんけい)という竿と台座部が角型の灯火器があるが、その一つに、考案者や時代は不詳であるが、古来から大和長谷寺の寺宝とされている「ねずみ短檠」というものがある。

これは、竿の上部にねずみをかたどった油容器が設けられたもので、この容器に入る空気圧の作用でねずみの口から油がしたたり、火皿に油が供給され、一定のあかりを長時間持続させることができるもので、これが江戸時代に趣味人の興味をひいて模造品が作られた。

ねずみ短檠(たんけい)の実物と、その原理を示すガラス模型(2018.6.5 撮影)

これがヒントになったのか、江戸末期には「無尽灯」が奥村菅次、田中重久、大隅源助、大野弁吉などにより考案された。これは、当時の種油は石油に比べて粘度が高く、芯を伝わって油が上昇しなかったため工夫されたもので、それぞれ機構は異なるが、いずれもできるだけ安定した光が得られるよう工夫を凝らしたものであった。

ここで名前が出てきた田中重久は「からくり儀右衛門」という名前の方が有名だが、オランダから伝わった空気銃の原理を応用してこの無尽灯の発明に成功した。ポンプの操作によりできた圧搾空気で油を火口に押し上げるしくみになっている。その他多くの発明品の製作を経て、明治初年、現在の東芝の前身である電信機工場を銀座に設けた。

無尽灯(ともしび博物館の絵葉書から)

このころから、日本の「ともしび」は「あかり」として一気に発展の道を歩むことになり、石油ランプ(1860年渡来)、ガス灯(1872年)、エジソンのカーボン電球(1879年)、銀座にアーク灯点灯(1882年)、白熱電球国産化(1889年)、白熱ガスマントルランプ(1896年)、アセチレンガス灯(1897年)と多くの照明技術が競い合ったが、やがて電灯の時代へと収束していった。

日本でタングステン電球の生産が始まったのは1909年(明治42年)とされている。その後1935年にはドイツで蛍光灯が発明され、2014年には青色LEDの開発で日本の3人の研究者がノーベル物理学賞を受賞した。現代はあかりが急速にLEDの時代に変わろうとしている。

以下、展示品の写真をいくつか見ていただく。

展示品の様子(2018.6.5 撮影)

ヒッチコックランプ(2018.6.5 撮影)

この面白い名前のヒッチコックランプとは、油つぼの下に、「ねじ」と「ぜんまい」と「歯車」を取り付け、これでファンを回し、空気を絶えずバーナーに供給し燃焼を助けるように工夫したもの。

上野・不忍池の周囲に設けられたガス灯を描いた版画(2018.6.5 撮影)

ガラスを用いた6角形吊り灯器(2018.6.5 撮影)

エングレーヴィング(彫刻)が施されたガラス製のホヤ(2018.6.5 撮影)

明治時代のガス灯 石炭ガスが用いられ、主に都市部で普及した。当初は裸であったが、のちにガスマントルが用いられ、光が安定し、明るさも増加した (2018.6.5 撮影)

明治時代の電灯 マツダランプと思われる(2018.6.5 撮影)

近代のマツダ電球の広告など(2018.6.5 撮影)

「マツダ」ランプの広告(ウィキペディア「マツダ」2018.5.6(日)21:26 より)

「マツダ」は日本の電球の名前かと思っていたが、アメリカの会社の製品名であった。日本ではライセンス生産が行われた。ちなみに、自動車のマツダとは無関係とのこと。

美しいガラスの傘をもつ卓上電灯 台座には陶製日本人形を置く。電球はマツダ電球が使われている。(2018.6.5 撮影)

完。