鵜飼見物をした翌日、犬山温泉の南東約7km、車で20分ほどの場所にある明治村に向かった。入り口でもらったパンフレットには、博物館・明治村とあり、ここが明治期の建物を移築して保存している野外博物館であることを改めて認識した。

実際に来てみると、事前に見学を予定していた帝国ホテルと品川硝子工場の他、北里柴三郎ゆかりの建物も移築されていることがわかり、新型コロナ騒動に悩まされている中、日本の細菌学の父とされる北里柴三郎博士の業績に触れることができ、タイムリーな訪問になった。

村内にはこの明治村建設の発案者であるお二人に関連した建物もあって、そこには詳しい説明もあったが、先ずここでそのお二人のことを明治村のHPから引用して紹介しておくと、次のようである。

「明治時代は、我が国が門戸を世界に開いて欧米の文物と制度を取り入れ、それを同化して近代日本の基盤を築いた時代で、飛鳥・奈良と並んで、我が国の文化史上極めて重要な位置を占めている。明治建築も従って江戸時代から継承した優れた木造建築の伝統と蓄積の上に、新たに欧米の様式・技術・材料を取り入れ、石造・煉瓦造の洋風建築を導入し、産業革命の進行に伴って鉄・セメント・ガラスを用いる近代建築の素地を築いた。これらの建築のうち、芸術上、歴史上価値あるものも、震災・戦災などで多く失われ、ことに戦後の産業の高度成長によって生じた、大小の公私開発事業により、少なからず姿を消していった。取り壊されてゆくこれらの文化財を惜しんで、その保存を計るため、今は二人とも故人となられたが旧制第四高等学校同窓生であった谷口吉郎博士(博物館明治村初代館長)と土川元夫氏(元名古屋鉄道株式会社会長)とが共に語り合い、二人の協力のもとに明治村が創設されたのである。」

明治村はこのようにお二人の崇高な理念により企図され建設されたものであることを知った。

また、博物館明治村には上記の館長のほかに村長がいる。歴代の村長は第一代 徳川夢声氏(1965-1971)、第二代 森繁久彌氏(1990-2004)、第三代 小沢正一氏(2004-2012)であり、一時空白の時期もあったようであるが、2015年の開村50周年を機に四代目村長に作家・エッセイストの阿川佐和子氏が就任している。次はHPに紹介されている阿川氏の就任式のスピーチである。

「歴代の村長は亡くなられて交代していましたので、山本社長から初めて就任の打診を受けた時は、私もそんな年かとびっくりしました。

村長就任に関しては、『何で引き受けちゃったのだろう』というのが率直な感想です。

私はよく、『一体君は何をやりたいのだ?何が専門なのだ?』と言われることが多く、不安になることもあるのですが、かつてある方に『世の中のさまざまな人の話をつなぐことこそが君の専門職だ』ということを言われました。それ以降、私はさまざまな物事に対して、接着剤の役割を果たすことができると感じるようになりました。

明治村には、明治時代以来の日本人の知恵・伝統と外国からの新しい技術を融合したものが残されています。その裏には、たくさんの人の力や技、知恵があります。私は、できる限り多くの人に楽しく伝えていく役割を、村長の任として果たしていきたいと考えています。

私が村長に就任したからには、全国の子どもたちに『明治村まだいってないの?だせーっ。』と言われるくらい面白い村にしていきたいと思っています。」

村長就任に関しては、『何で引き受けちゃったのだろう』というのが率直な感想です。

私はよく、『一体君は何をやりたいのだ?何が専門なのだ?』と言われることが多く、不安になることもあるのですが、かつてある方に『世の中のさまざまな人の話をつなぐことこそが君の専門職だ』ということを言われました。それ以降、私はさまざまな物事に対して、接着剤の役割を果たすことができると感じるようになりました。

明治村には、明治時代以来の日本人の知恵・伝統と外国からの新しい技術を融合したものが残されています。その裏には、たくさんの人の力や技、知恵があります。私は、できる限り多くの人に楽しく伝えていく役割を、村長の任として果たしていきたいと考えています。

私が村長に就任したからには、全国の子どもたちに『明治村まだいってないの?だせーっ。』と言われるくらい面白い村にしていきたいと思っています。」

私も、子どもではないが、創設者お二人の想いを知らない「だせーっ」一人だったようである。

この博物館・明治村の地図はパンフレットに次のように描かれていて、広さは約100万m²、南北約1100m・東西約620mである。ここに、展示建造物件数67件(重要文化財11件、愛知県指定文化財1件)が全国各地から移築されている。

博物館明治村・村内地図

私達は広い駐車場のある北口から入場した。上の地図では左上にある。歩き始めて地下通路を抜けると、最初の目的である帝国ホテル(地図の67番)はすぐ目に入ってきた。

帝国ホテル 1/3(2020.9.23 撮影)

帝国ホテル 2/3(2020.9.23 撮影)

帝国ホテル 3/3(2020.9.23 撮影)

明治村に移築されているのは当時の本館「ライト館」の玄関部分の一部だけであるが、建築様式を感じることができる。旧帝国ホテルの壮大な全体像は、東武ワールドスクエアに1/25模型があるので見ることができる。

左右対称のシンメトリー構造、深い軒などは京都宇治の平等院鳳凰堂をモチーフとしているとされる。設計はもちろんフランク・ロイド・ライト(1867.6.8-1959.4.9 アメリカ人)である。

1923年(大正12年)7月、4年間の工事期間を経て二代目の帝国ホテルが竣工した。この大正12年といえば、9月1日に関東大震災が東京を襲った年として記憶されるが、まさに落成記念披露宴の宴が準備されている時に地震が起きた。

周辺の多くの建物が、倒壊したり火災に見舞われる中、加工しやすく燃えにくい大谷石で作られた帝国ホテルライト館は、ほとんど無傷であったという

帝国ホテルの外壁(2020.9.23 撮影)

しかし、開業から40年余りの短さで、老朽化や地盤沈下、270室という客室の少なさを理由に1968年春ごろまでに取り壊された。明治村への移築再建には十数年を要したとされる。

帝国ホテルの玄関(2020.9.23 撮影)

村内の建物のいくつかは売店、カフェ、喫茶室、食堂、バーなどとして利用されていて、帝国ホテルの2階部分にも喫茶室があったが、この時はまだ開いておらず、ホール内部だけを見て、次の工部省品川硝子製造所(地図の45番)に向かった。

品川硝子製造所 1/3(2020.9.23 撮影)

品川硝子製造所 2/3(2020.9.23 撮影)

品川硝子製造所 3/3(2020.9.23 撮影)

建物内では「品川硝子ショップ」として各種ガラス製の土産物が販売されており、傍らには浅草の神谷バーで有名なデンキブランが飲める「デンキブラン 汐留バー」が開設されていた。

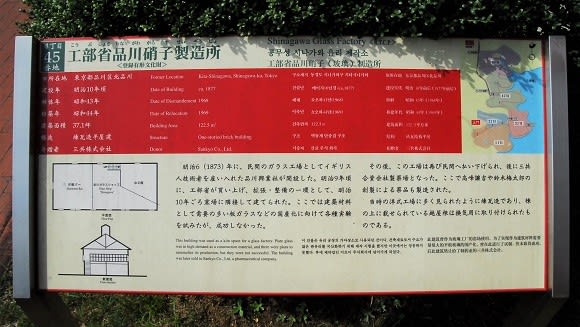

建物入り口脇に設置されている説明パネルには次のように記されている。

「旧所在地 東京都品川区北品川

建設年 明治10年頃

解体年 昭和43年

移築年 昭和44年

建築面積 37.1坪

構造 煉瓦造平屋建

寄贈者 三共株式会社

明治6(1873)年に、民間のガラス工場としてイギリス人技術者を雇い入れた品川興業社が開設した。明治9年頃に、工部省が買上げ、拡張・整備の一環として、明治10年ごろ窯場に隣接して建てられた。ここでは建築材料として需要の多い板ガラスなどの国産化に向けて各種実験を試みたが、成功しなかった。

その後、この工場は再び民間へ払い下げられ、後に三共合資会社製薬場となった。ここで高峰譲吉や鈴木梅太郎の創製による薬品も製造された。

当時の洋式工場に多く見られたように煉瓦造であり、棟の上に載せられている越屋根は換気用に取り付けられたものである。」

品川硝子製造所の説明板(2020.9.23 撮影)

説明板にあるように、明治村に移設されているこの建物は、建築面積37.1坪と小さなもので、事前に想像していたものとは異なっていた。実際、窯場に隣接して建てられたものとのことで、硝子の製造場ではなく、各種実験を試みていた場所のようである。

工場全体の様子や製造工場がどのようなものであったかが気になるところであるが、それについての詳しい情報はここでは得られなかった。

先に紹介した佐藤潤四郎氏の著書「硝子の旅」にはこの品川硝子製造所について次のように記されている。

「ガラス工業発祥の地

昭和四十年(1965)十二月十八日に、日本最初の洋式ガラス工場として発足した興業社の設置された場所に『品川硝子製作所記念碑設立』の除幕式が挙行された。

現在は三共製薬株式会社として、沢山の建物の集合で昔日の俤はみられない。その工場の敷地の一部を品川区に寄付され、そこに記念碑が建設されている。・・・

碑 文

『此ノ地ハ本邦最初の洋式硝子工場興業社ノ跡デアル、同社ハ明治六年時ノ太政大臣三条實美ノ家令丹羽正庸等の発起ニヨリ我ガ国ニ初メテ英国ノ最新技術機械施設等ヲ導入シ外人指導ノ下ニ広大ナ規模ト組織ニ依ツテ創立サレタルモノデアル。

然ルニ最初ハ技術至難ノタメ経営困難ニ陥リ同九年政府ノ買上ゲル所トナリ官営ノ品川硝子製作所トシテ事業ヲ再開シタ、・・・』」

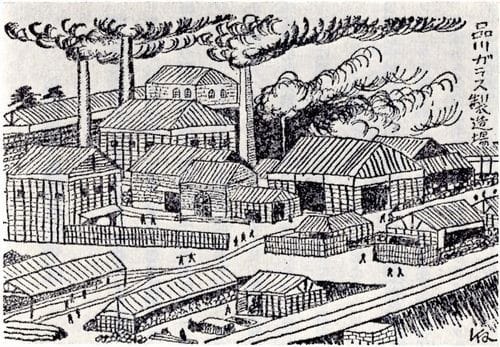

当時の工場の建物についての記述はと「ガラスの旅」をさらに読み進むと、司馬遼太郎の「翔ぶが如く」に用いられた風間完画伯の挿絵「品川ガラス製造場」が紹介されていて次のようである。

翔ぶが如くの挿絵として使用された風間完画伯の絵

しかし、これは実際には後年の「品川白煉瓦製造所」へと発展した時期の工場全景と考えられると書かれているので、品川硝子製作所の工場はその一部とみられ、話はややこしい。

日本ガラス工芸学会の会誌「GLASS」の第6号と第7号(共に1979年発行)には、井上暁子氏の品川硝子に関する2篇の報告が見られ、このうち第6号には、取りこわし前の品川硝子の建物(部分)として、現在明治村に移築された建物の写真が示されている。これを見ると、現地でみた建物そのものであると判る。ただ、ここではこの建物がどのような目的で使用されていたかについての解説はない。

第7号には「化学実験所として、窯場に隣接して建坪五十六坪の平屋建ての薬品庫が完成しているので、これが化学実験所として使用されていた可能性がある」と指摘している。この建物は状況としては前記の説明板の内容と似通っているが、建坪が異なっているので、別の建物のことかもしれない。

このように、今回は残念ながら品川硝子製造所の全様、そして移設された建物がその中でどのような役割を担っていたかについて、確かな情報は得られなかった。

ここから順番にいくつもの建物や内部の展示品を見ながら進み、次の目的である北里研究所本館・医学部前に出た(地図の25番)。中には常設展示として、「北里柴三郎記念室」と「結核との闘いの歴史」がある。

北里研究所本館・医学部(2020.9.23 撮影)

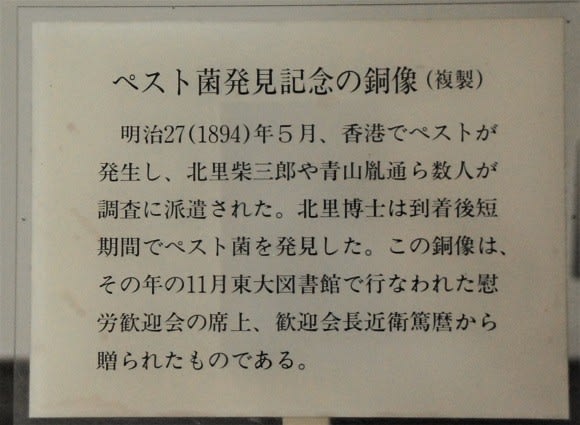

内部に入るとすぐ若き日の北里柴三郎の銅像(複製)が目に入る、これは明治27(1894)年5月、香港でペストが発生し、北里柴三郎や青山胤通ら数人が調査に派遣され、到着後短期間でペスト菌を発見したことを受けて、同年東大図書館で行われた慰労歓迎会の席上、歓迎会長近衛篤麿から贈られたものである。

このほか、奥の部屋には関連の研究道具、業績を記した解説パネルが多数設置されていた。

新型コロナ騒動の真っ最中、COVID-19 感染症治療の候補薬として期待され、治験が行われているイベルメクチンの開発者で、ノーベル賞受賞者の北里大学の大村 智博士と、「日本の細菌学の父」と呼ばれている北里柴三郎ゆかりの建物や関連した品々を見ることができたことは感動的であった。

ペスト菌発見を記念して贈られた銅像(複製)(2020.9.23 撮影)

銅像の横に設置された説明板(2020.9.23 撮影)

この建物を出て、現在の村長である阿川佐和子さんのパネルなどがある煉瓦通りを奥の方に歩いて行くと、第四高等学校・物理化学教室の建物があった。第四高等学校は現在の金沢大学である。

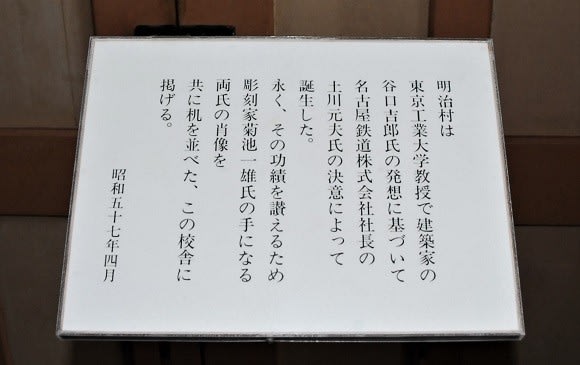

中に入ってみると、ここにこの明治村建設の発案者である同校同窓生の2人の肖像と関連展示がされていた。

第四高等学校・物理化学教室建物内の谷口吉郎・土川元夫 顕彰室(2020.9.23 撮影)

谷口吉郎・土川元夫 両氏の肖像の下に設置されている説明板(2020.9.23 撮影)

谷口吉郎氏(1904.6.24-1979.2.2)の肖像(2020.9.23 撮影)

土川元夫氏(1903.6.20-1974.1.27)の肖像(2020.9.23 撮影)

明治村という素晴らしい施設の建設を行ったお二人に想いを致しつつこの場所を後にして、今回のわれわれの見学コースの終点であり、明治村の正門でもある場所に着いた。

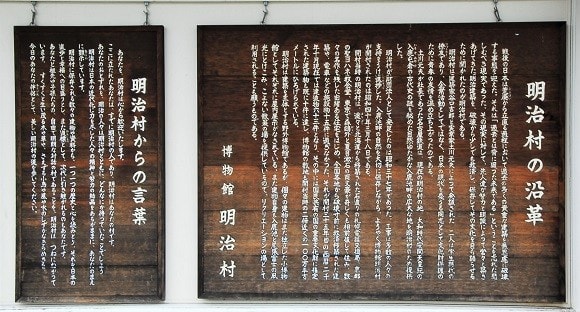

ここからは村営バスに乗り、出発地点の帝国ホテル脇まで戻ることになる。正門近くには、次のような「明治村の沿革」と「明治村からの言葉」という、来村者に宛てた心のこもったメッセージが刻まれていた。

帰路乗車した村内をめぐる村営バス(2020.9.23 撮影)

この後、帝国ホテル前でバスを降りて、近くの明治の洋食屋(地図のN)で昼食にしたが、食事の後、もと来た北口に向かって歩いていると、「小熊写真館」(地図の65番)という表示が目に入った。この小熊写真館は私が以前赴任していたことのある上越高田に今もある写真館である。その古い建物がここに移築されていた。

懐かしく、近くに行ってみると、見覚えのある「レルヒ大佐」の写真が玄関脇に飾られていた。レルヒ大佐は日本にスポーツスキーを伝えたとされる人で、オーストリア人である。これにより、上越は日本のスキー発祥の地とされている。

新潟県高田(現上越市)の小熊写真館(2020.9.23 撮影)

新潟県高田(現上越市)の小熊写真館、レルヒ大佐の写真が見える(2020.9.23 撮影)

私が上越に赴任したことを知って、あるとき研究所時代の後輩のTさんが「スキーの誕生」(中野 理著 1964年金剛出版発行)という本をプレゼントしてくれた。レルヒ大佐のことを綴った内容の本である。

読み終えたら返すという私に、「もういらないから」ということでこの本は今私の本棚にある。

Tさんからプレゼントされた「スキーの誕生」の表カバー

Tさんはスキーが得意で、上越市からも近い火打山にヘリコプターで行き、春スキーを楽しむことがあると言っていた。

そのTさんが冬山で遭難したという新聞記事を見つけて、同僚のEさんが知らせてくれたのは、それから数年後のことで、私がまだ上越に勤務している時であった。