このところルリタテハ、オオルリシジミと続けて瑠璃色のチョウを紹介したが、今回は瑠璃色の花を咲かせる植物でルリソウ。

散歩道に沿う場所に毎年咲くルリソウだが、今年最初に気が付いたのは5月11日のことであった。花の大きさは1cm程度と小さいが、なかなか美しい。

手元の図鑑「山草事典」(1988年 栃の葉書房発行)には「つぼみや咲き始めは淡いピンクであるが、のちに美しいルリ色に変わる。」と説明されているとおり、多くはつぼみの状態でピンク色をしていて、咲き始めると次第に青みが増していき、完全に開くころにはルリ色になる。

ただ、中には開花してもピンク色のままの花が混じっていたり、株全体がピンク色の花を咲かせるものも見られる。

咲き始めたルリソウ 1/2(2022.5.11 撮影)

咲き始めたルリソウ 2/2(2022.5.11 撮影)

よく似た種にヤマルリソウがある。八代田貫一郎氏の著書「続 野草の楽しみ」(1969年 朝日新聞社発行)の中の表現を借りると、「ルリソウは優しくて、すんなりと3~40センチの高さになり、二股になって先を曲げた花穂に、丸い5弁化を開く」が、「ヤマルリソウの方は、疎剛で、横に広がって生育する」ということなので、花は似ているが両者の違いはよく判る。

妻が随分前に入手していた「日本の野生植物」(佐竹義輔、大井次三郎、北村四郎、亘理俊次、冨成忠夫編、1981年 平凡社発行)でルリソウの項を見ると、写真に、「ルリソウ O.krameri 長野県軽井沢 '70.5.31 〔亘理〕」との説明が添えられており、編者のひとりが当地軽井沢で撮影した写真であることがわかる。ルリソウは本州の中部以北の山地と北海道に自生する日本の固有種である。

この写真が撮影されて50年以上になるが、今もルリソウは軽井沢で同じ時期に咲き続けている。

別荘地の庭に咲くルリソウ 1/2(2022.5.28 撮影)

別荘地の庭に咲くルリソウ 2/2(2022.5.28 撮影)

次に花色の変化を中心に見ていこうと思う。先ず一般的な花色のルリソウ。

ピンク色の蕾から次第にルリ色に変化するルリソウ 1/5 (2021.5.31 撮影)

ピンク色の蕾から次第にルリ色に変化するルリソウ 2/5 (2022.5.28 撮影)

ピンク色の蕾から次第にルリ色に変化するルリソウ 3/5 (2022.5.28 撮影)

ピンク色の蕾から次第にルリ色に変化するルリソウ 4/5 (2022.5.17 撮影)

ピンク色の蕾から次第にルリ色に変化するルリソウ 5/5 (2022.5.14 撮影)

次は青色への変化が早く、つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ。

つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ 1/5 (2022.5.14 撮影)

つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ 2/5 (2022.5.14 撮影)

つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ 3/5 (2022.5.14 撮影)

つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ 4/5 (2022.5.28 撮影)

つぼみが膨らみ始めるとすぐに青くなっていくルリソウ 5/5 (2022.5.20 撮影)

次に、逆に咲いてからもピンク色を保つ花が、ルリ色の花と混在する株もある。

開花後もピンク色が残る花が混在するルリソウ 1/5 (2022.5. 25 撮影)

開花後もピンク色が残る花が混在するルリソウ 2/5 (2021.5.31 撮影)

開花後もピンク色が残る花が混在するルリソウ 3/5 (2022.5.23 撮影)

開花後もピンク色が残る花が混在するルリソウ 4/5 (2022.5.17 撮影)

開花後もピンク色が残る花が混在するルリソウ 5/5 (2022.5.18 撮影)

最後は、蕾の時も花が開いてからもピンク色で、青みが全く見られないルリソウ。ピンク色の濃さは株により異なっている。

蕾から開花時までピンク色のルリソウ 1/5 (2022.5.23 撮影)

蕾から開花時までピンク色のルリソウ 2/5(2022.5.18 撮影)

蕾から開花時までピンク色のルリソウ 3/5 (2021.5.31 撮影)

蕾から開花時までピンク色のルリソウ 4/5 (2021.5.31 撮影)

蕾から開花時までピンク色のルリソウ5/5 (2021.5.31 撮影)

通常の青色の花が咲く株と、ピンク色の花が咲く株とが隣り合っていることもある。

通常の青色の花が咲くルリソウと、ピンク色の花が咲く株とが隣り合う (2022.5.25 撮影)

我が家でも庭に植えている園芸種のワスレナグサもまたルリソウによく似た花を咲かせているが、こちらは北海道や本州中部の深山に自生しているエゾムラサキを原種として、ヨーロッパで改良されたものだという。

ルリソウ同様、蕾の時はピンク色だが開花するとルリソウよりも鮮やかな青色に変化する。

園芸品種のワスレナグサ 1/2 (2022.5.31 撮影)

園芸品種のワスレナグサ 2/2 (2022.5.18 撮影)

ルリソウはムラサキ科に属していて、ムラサキ科の植物は、全体的に多毛で、花弁は5つに分かれ、果実は核果または4個に分かれる分果となる特徴があるとされる。

ルリソウもまた花は通常5裂した合弁花であり、5回対称の構造をしているのに、花後の果実の写真を見ると4個が正方形を構成するように並び4回対称であって、どういう訳でこのようになるのか、なかなか興味深い。今はまだ花の時期で、ようやく果実ができ始めたところなので、追ってこの分果の撮影ができた時点で写真を追加掲載できればと思う。

ところで、ルリソウの花の色が開花するに伴ってピンクからルリ色へと変化したり、株によりピンク色のものが出たりするのは、一体どうしてだろうか。

花の色が変化することで、よく知られているものにアジサイや酔芙蓉があるが、アジサイでは成育場所の土壌のPHが関係していると聞くし、酔芙蓉では花が咲いて初めのうちは色素が無いので白く見えるが、次第に色素が合成され、赤く色づいてくるのだという。

変化する色ではないが、野の花を見ていても実に様々な色の花がある。このブログでよく取り上げているスミレだけを見ても、花色は白からピンク、紫、水色と多様である。

こうした植物の色素はたくさんあるが、赤、紫、青の花の色素の多くはアントシアニンとされる。アントシアニンはこれらの色素の総称で、アントシアニジンと呼ばれる分子に糖がついて水溶性になったものである。アントシアニジンにも多数のものがあり、ウィキペディアを見ると、10種が紹介されている。

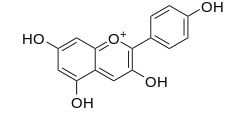

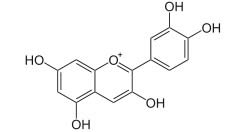

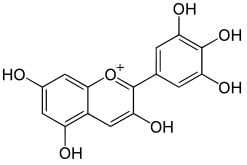

花に含まれる色素の場合、アントシアニジンの基本構造上の水酸基の数によって1個のものはペラルゴニジン、2個のものはシアニジン、3個付いているものはデルフィニジンと3系統があって、ペラルゴニジンは橙色系、シアニジンは赤色系、デルフィニジンは青色系の発色をするとされる。青色の花ではデルフィニジン系によるものが殆どである。各色素の分子構造は次の通り(ウィキペディアによる)で、右側の水酸基(OH)の数が異なる。

1.ペラルゴニジン(橙色)

2.シアニジン(赤色)

3.デルフィニジン(青色)

アジサイは、基本的に、酸性の土壌では青い花を、アルカリ性の土壌ではピンクの花を咲かせると言われている。同じ色素のはずなのに、なぜ環境の変化で青から赤に変化するのか、その仕組みが名古屋大学の吉田研究室の研究により最近、明らかにされた⦅化学、76, 23-28 (2021) ⦆と報じられている。

アジサイは、鉢の株を庭に下ろしただけで色が変わってしまうことがあるが、どうしたら安定して青くできるかを解明しようとした研究は、100年近く前から行われてきた。そして、酸性土壌で育てると土中のアルミニウムイオンが水によく溶けて根から吸収され、萼片はより青くなると考えられてきたが、赤いアジサイも青いアジサイも、含まれる成分は全く同じアントシアニン(デルフィニジン 3-グルコキシド)であることから、アルミニウムの果たす役割をさらに詳しく調べなければならない。

要するに、青色発色するデルフィニジンを含んでいることは、花が青くなることの必要条件ではあるが十分条件ではないということである。

詳細は割愛するが、吉田研究室から発表されている論文によれば、アジサイの青色は、単純に(デルフィニジン系の)アントシアニンだけで発色するのではなく、色素にアルミニウムイオンが錯体形成し、さらに、助色素が共存して、これも錯体形成することが必要であることが明らかにされた。

さらに色素が蓄積する細胞内の液胞のpHによってアントシアン系の色は変化する。青いアジサイもしばらくすると赤色系に変わるのはpHの変化によるものという(アントシアンはアントシアニジンとアントシアニンを含む総称)。

(はじめから)赤色のアジサイの場合、アルミニウムイオンがほとんど存在せず、従って、アントシアニン・アルミニウムイオン・助色素からなる青色錯体分子が形成されないという結果である。アジサイの色変化は、遺伝子が決定する要因のほかに、環境が支配している要因が大きく影響していることが判る。

さて、青色の花ということでは、もう一つ興味深い有名な研究がある。青いバラの開発である。

バラには様々な色のものがあるが、青いバラは存在しない。サントリーの研究所では、このありえないことの代名詞ともなっていた青いバラの開発に挑戦し、成功した研究である。

数年前、母校の博物館を訪問した時に、この青いバラの実物を見る機会があった。

佐治敬三さんの特別展に展示された、サントリーが開発した青いバラ(2019.11.13 撮影)

この日は、卒業生の一人、サントリーの元社長である佐治敬三さんの特別展の開催中であり、その関係で博物館の入り口に展示されていたものであった。

その、青いバラが自然には存在しない理由であるが、バラやカーネーション、キクの仲間にはデルフィニジンを合成する酵素遺伝子が無いために青色系統の花が咲かないと考えられている。

そこで、サントリーの研究所では、遺伝子操作によりこのデルフィニジンを合成する酵素遺伝子を組込むことにし、パンジーから得た遺伝子を組み込む研究を行って、これを完成させた。

ただ、青色の色素であるデルフィニジンの導入に成功し、「青いバラ」が誕生したといっても、写真で見る通り、まだ青紫に近い色にとどまっている。アジサイの例でみたように、花の色は色素とともに働くほかの成分の条件によっても左右されるためである。そのため、サントリーでは、より青色に近づける研究が現在も進められているという。

ここで話をルリソウに戻す。ルリソウに含まれる色素については、通常の植物図鑑を調べても情報はない。ネット検索をしてみたが、今のところそれらしい情報は得られず、ヤマルリソウについて岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科のHPに次の記述がみられたのみである。

「ヤマルリソウの花には青系の色素と紅系の色素があるのであろう、株によってコバルト色に見えるものから桃色に、あるいはほぼ白色のものがある。株によって色は決まっているようで、遺伝的なものであろう。・・・」

ここでは、遺伝的に2種類の色素があるのではとの推測をしている。これは、色素アントシアニンの種類として、デルフィニジンを含むものと、たとえばシアニジンを含むものがあるということだろうか、それともデルフィニジンだけを含むが、金属イオンや助色素までを含み、遺伝的に制御されているということだろうか、詳しい説明はない。

ただ、ここでは株による花色の違いに注目しているが、つぼみ状態から開花するにつれて色が変わるということには言及していない。

よく似た例の一つにソライロアサガオがあり、その仕組みが調べられている。ソライロアサガオはつぼみの時には赤紫色をしているが、花が開くに従って青い色に変化する。このときの花弁細胞のアントシアニンが存在している場所である液胞内のpHはつぼみの時が約6.6(弱酸性)で、花が開くにつれてpHが上昇し、完全に開花した状態では7.7(アルカリ性)になるが、このとき色素組成に変化はないので、液胞の中のpHの変化により色の変化がもたらされているものと考えられている。

さて、ルリソウで起きている色変化はどのようなメカニズムによるのだろうか。

追記:ルリソウの種子ができ始めた。5弁の合弁花が咲いた後に、なぜか4個の種子が見える。

ルリソウの種子(2022.6.10 撮影)