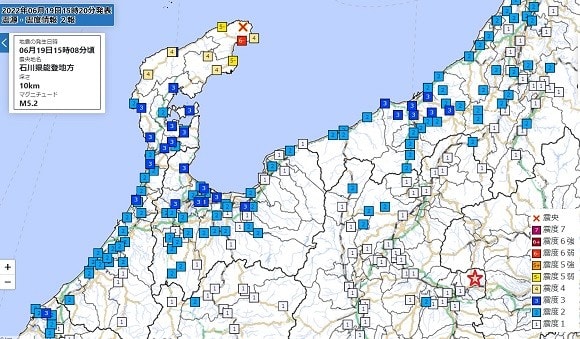

2022年6月19日15時08分頃、能登半島珠洲市付近ででマグニチュード5.2の地震が発生し、この地方を最大震度6弱の揺れが襲った。

気象庁発表による、6月19日に発生した地震の震源地と各地の震度分布(☆:軽井沢)

この日、所用で東京に出かけていた私は、同行していた妻が、スマホで知ったというそのニュースを聞き、やはり来たかという思いがした。

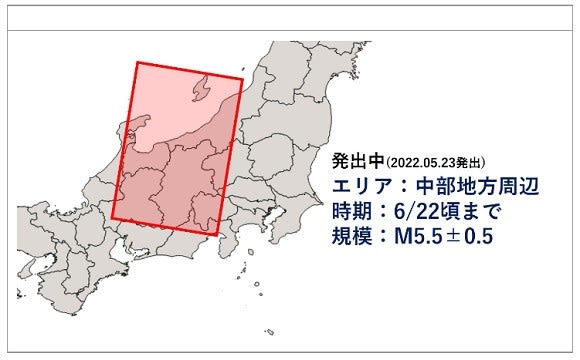

「やはり」というのは、1か月ほど前から、中部地方周辺でマグニチュード5.5±0.5クラスの地震が、6月22日頃までに発生するとの予測情報を得ていたからである。

地震予測メルマガによる最近のピンポイント予測

東日本大震災後、地震の直前予知は不可能との認識が広まる中、次は南海トラフ超巨大地震が30年以内に70%の確率で発生すると公表され、更には首都直下地震もまた30年以内に70%程度の確率で発生する可能性があると言われるようになり、国難ともいえる大きな被害が予測されているが、こうした予測は過去の地震発生の周期から推測されるもので、地震発生メカニズムを基にした地球科学的解析から導き出されたものとはいえない。

地震発生は地球表面を覆うプレートの移動がもとになると理解されるようになり、東日本大地震や南海トラフ超巨大地震などはそれぞれ太平洋プレート、フィリピン海プレートが北米プレートやユーラシアプレートといった、比較的軽い岩石からなるプレートの下に沈み込む際に、周期的にこの軽い方の上部プレートが反発して起きると言われている。

また、内陸部で起きる直下型地震は、陸側の北米プレートやユーラシアプレートに溜まった歪により、活断層が動いて起きると解釈されていて、首都直下地震はこちらのタイプである。

どちらの地震の場合にも、大きな被害をもたらすものだが、その直前予知は困難とされ、東日本大震災以降、改めて前兆現象を捉えようとする多くの研究が進められている。

ところで、冒頭紹介した事例の情報は、そうした中で数年前から私が購読しているメルマガから得ていたものであるが、日本全国の地殻変動を3次元的に計測したデータから、変動の大きい地域での地震予測を行っているもので、アンティーク・ガラスショップを経営している関係で、何か有効な地震予測情報がないものかと思った結果、購読することに決めたものであった。予測内容の詳細について十分理解できているものではないが、どのような予測と結果を出しうるものか、実際に確認してみたいと思ったのであった。

この地震予測情報では、全国を大きく10の地域に分けて、その地域内での地震発生の可能性を検討し公開している。毎週送られてくる通常の危険度情報に加えて、差し迫った状況と考えられた場合に、「ピンポイント予測」として今回のような場所と時期および地震規模の情報が加えられ、時には臨時の情報を発信している。

ピンポイントと言っても、図のように中部地方周辺といった大まかなくくりになっているので、私のショップがある軽井沢での予測まではできているわけではない。

それでも、5月下旬にこの情報を受けて、私はショップの展示ケース内のガラス器を棚板に軽く固定する作業を再開した。

再開したというのは、3年程前に一度こうした固定作業をしたからであった。しかしその後、来店する顧客が、展示ケースから自由にグラス類を手にすることができなくなるという不便をかけることから、昨年1年間はまったく固定せずに過ごし、冬期休業期間は一旦棚から下ろして収納箱に入れてあったものを、今年4月にショップを再開する時にやはり固定しないまま陳列していた。

全部で1000点程はあるガラス器を、1点々々固定する作業はなかなか面倒であるが、中には200年程前に作られた物も含まれているし、コレクターの方から委託販売として預かっている貴重な品もあることから、今ここで私の下で壊してしまう訳には行かない・・・といった思いもあって古いものから順に始めて、6月中旬には全体の70%程度まで固定作業を終えていた。

今回起きた地震は、浅い場所で発生したという事もあり、マグニチュードは5.2と比較的規模は大きかったものの、私たちには幸いなことに、軽井沢では震度1とほとんど揺れもなかったようで、東京から戻り自宅の棚に飾っている「こけし」をみても、全く変化はなかった。

450体ほどあるこのこけしは、少し前に起きた震度3の地震の時には、三分の一程が倒れたが、自宅とショップにあるガラス器類には全く影響がなかったので、今回は先ずは一安心したのであった。こけしは頭が重く不安定な形をしているので、グラス類よりもはるかに地震の影響を受けて倒れやすい。

地震発生翌日のTVのニュースを見ていると、珠洲市にある陶磁器店では店舗と倉庫にあった商品が棚などから落下し、多くは壊れており、店主によると被害額は数百万円に上るという。こうした商品の被害に対しては保険適用がないので、大変大きな経営へのダメージである。

地震発生に対しては、予測が困難であり、いつどこで発生してもおかしくないので、常に地震を想定した対策が必要であると言われて久しいのであるが、具体的な対策となると、いまだに十分とは言えない状況が続いている。

私のショップではショウケースは突っ張り棒を天井との間に取り付け、前記のように各グラス類は棚板に粘着性のジェルを用いて軽く固定することにしている。固定とはいっても、必要に応じて、グラスを軽く捻ることで取り外すことができる。

このジェルは透明なもので、米粒大のものをグラス類の底に3粒取り付けると、グラスの重みで流動して密着してくれる。ゆっくりと捻ると外すことができるが、衝撃力や垂直方向に引きはがそうとする力には耐えてくれる。

ガラス器類の固定に使用している透明なジェル

米粒大のジェルをグラス類の底に3か所取り付けて使用

ジェルで固定したグラスは、台を傾ける程度では剥離しない

こうしたガラス器類の棚板への固定は、地震発生時に、転倒や棚からの落下防止にはある程度役立つが、ショウケースごと倒れた場合にはどうしようもなく、今は突っ張り棒に期待するしかない。

19日の地震の余震とみられる地震が続いていて、20日10時31分には再び同じ場所で震度5強の揺れがあり、マグニチュードは5.0と発表されている。能登半島の先端部にあたるこの地方では、2020年12月から地震活動が活発化していて、昨年9月にもマグニチュード5.1の地震が起きるなど、これまでに震度1以上の地震は148回起きており、今後も長期にわたって地震活動が継続すると考えられている。

活火山のない能登半島で、こうした地震が多発する理由については、太平洋プレートと、フィリピン海プレートの影響が指摘されている。

京都大学の西村卓也准教授の説明によると、海側のプレートと陸側のプレートの隙間にしみ込んだ水の一部が上昇し、地下十数キロメートル付近にたまって、周囲の岩盤に力を加えたり、しみ込んで地震を起きやすくさせていると解説している。

こうした海洋プレートの動きが関係しているとなると、やはり南海トラフ地震との関連が気になるところで、今後もより大きな揺れが当地でも起きる可能性があることを考えると、よりしっかりとした対策をとることが必要かもしれない。