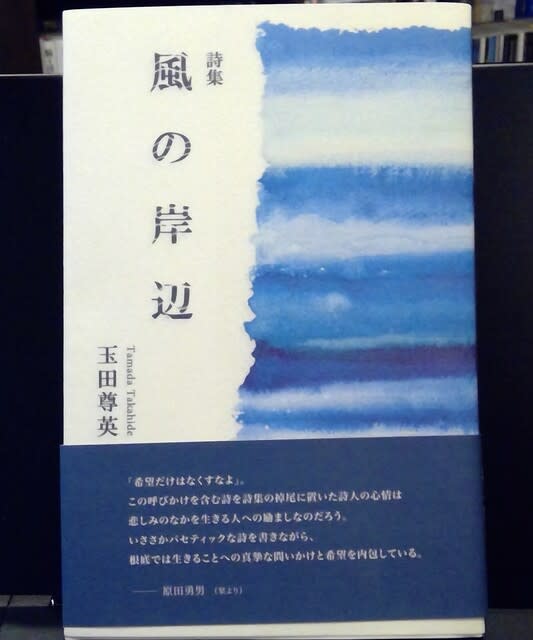

玉田尊英氏の2021年6月に刊行された第二詩集である。

詩誌THROUGH THE WINDを共にする盟友・原田勇男氏が、別刷りのしおりに「本質的にヒューマンな詩人」ということばを寄せられている。

「玉田さんの詩を概観すれば、自然や季節の移り変わりを描きながら、その折々に自己の心象風景を投影させて、人間の生と死を深く表現していると言えるだろう。生きることの内実と亡くなった人への鎮魂の思いを見据え、巧みな比喩に豊かな抒情を融合させて、心に残る美しい作品を生み出している。玉田さんの詩には、昨今の現代詩にありがちな野放図な言語実験や意味不明の文脈はみられない。あくまでも端正な味わいのある言葉で構築されている。」(しおり2ページ)

このあと、原田氏は、冒頭の、序詩と位置づけられる「山桜」の第5連と第6連を、同じ段落のなかに引用されているが、私は、下記の通り、行分けで引用したい。

「はらはらと はらはらと

死者を送る泪のように

里のさくらは散った」(第1連)

里のさくらも美しいのだろうが、山の桜は、なおひっそりとした光を放つという。

「山の春はいっせいに芽吹き

山肌を百のみどりの

絨毯でつつんだ

そのわずかな隙間で

あわい山桜が

光を放っていた」(第3~4連)

「そのせつなさを背に

いのちはみんな

帰り道を歩いている」(最終第6連)

この詩集は、玉田氏の、帰り道を歩いているいのちに寄り添った、やさしく慈愛に満ちた眼差しで成り立っているというべきだろう。

原田さんは、しおりの最終ページ、8ページに、サイモンとガーファンクルの「冬の散歩道」から名づけられた詩「散歩道」を紹介される。

「『散歩道』という詩は、病院の二階の待合室から,冬のユリノキの並木を眺める詩句から始まる。」(しおり8ページ)

原田氏と同じく第5連を、ここも行分けで引用する。

「この街に病む人々は

失われていく時間を

はるかな季節のように

取りかえしがきかないと

思っているのであろうか」(第5連)

「この世で苦しみながら生きる人に、フォークソングの歌詞をそっと添える。「希望だけはなくすなよ」。この呼びかけを含む詩を詩集の掉尾に置いた詩人の心情は,悲しみのなかを生きる人への励ましなのだろう。…玉田さんは本質的にヒューマンな詩人なのだ。」(しおり8ページ)

ということで、玉田尊英氏の詩集の紹介が、原田勇男氏の読み解きの紹介となってしまうが、「あとがき」に

「私の詩人としての出発は一九九八年に原田勇男さんと創刊した詩誌「THROUGH THE WIND」に詩を書くことから始まりました。…その歩みを温かく見守ってくださった原田さんにこころから感謝しています。」

と記される間柄である。玉田さんにも,原田さんにも許していただけるものと思う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます