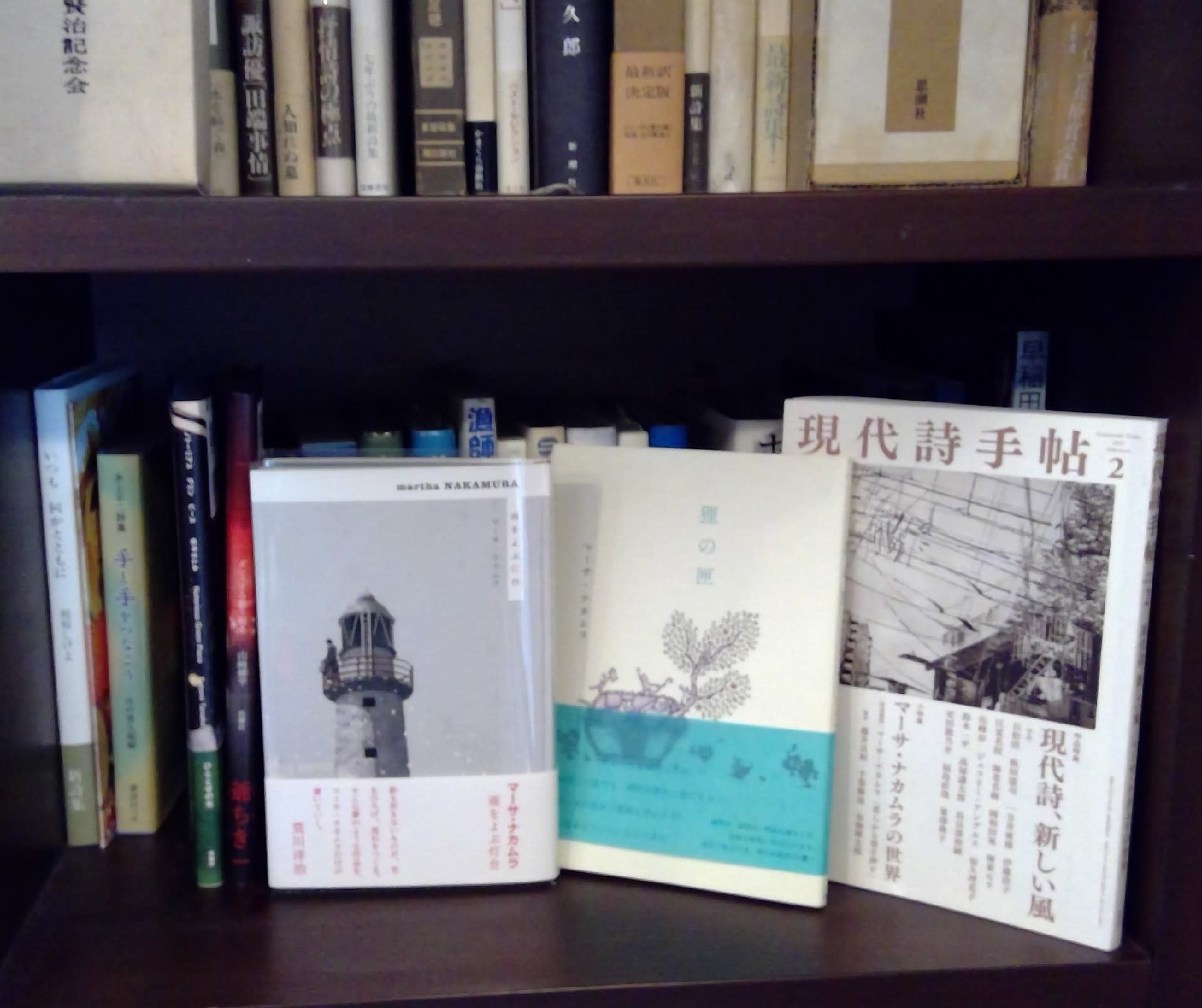

2016年 第54回現代詩手帖賞受賞者のマーサ・ナカムラの第一詩集。

最近、文藝春秋の文学界11月号の巻頭に詩「恋は船に載って進む」が掲載された新進気鋭の詩人、ということになる。

実は、母親が気仙沼出身で、私とは又従妹、マーサさんの曾祖母が、私の祖母の妹である。ま、遠縁というのは、このくらいの間柄のことを言うのだろうな。

母のいなかの遠縁の伯父さんなんていうのは、昔で言えば旧世代の頑なな世間の象徴のようなもので、こう言う詩集を見たら、ケシカランなどと騒ぎ立てる役割を負うべき立場なのかもしれない。

旧来の常識にとらわれない自由闊達な価値観のもとで書かれた詩集というべきだろう。

本の栞に、詩人・朝吹亮二氏は書いている。

「「平地人を戦慄せしめよ」とは柳田國男『遠野物語』の序にある言葉だが、私はマーサ・ナカムラの作品を読んで戦慄した。」

「天狗が下着を洗う異界と家に住まう私の此岸、僧侶が訪ねてくる此岸と桐の箱の中にある海という異界、このような此岸から異界へ、異界から此岸への横滑りがなんの垣根もなく連続している世界、これがマーサ・ナカムラの世界なのだ。」

同じく詩人の中本道代はこう書く。

「マーサ・ナカムラの詩が私たちにもたらしてくれるものは何だろうか。清冽な情感と生き物の温もり、世界の神秘と謎の暗示、そこからやってくる密かな励まし、などだろうか。」

「ひとつの物語のなかに別の物語の次元を挿入し、異界的な世界を時間、空間ともに重層化させることもマーサさんの特徴の一つだ。そうすることで一元的な現実とされるものの「多くの堅く乾いた殻を捨て(「遠い山」)、はるかに深く広大な世界の真実の姿を垣間見ることができるように思う。」

朝吹、中本という高名なおふたりの詩人が、「戦慄する」、あるいは「清冽な情感」、「密かな励まし」と最大級の賛辞を送っている。

さて、この詩集を開いてみるに、一読、分かりやすい詩集ではない。とっつきやすい詩ではない。なめらかに読み進めることにむしろ抗うような詩である。

詩集冒頭から2編目の「柳田國男の死」から引く。

「山女が線香をふると

火は虫のようにゆれ、煙がのぼり

辺りは一層 静かになった

タ テ タ テ という音がなったが、

人が戻った音でも 雨粒が落ちた音でもなく、

参列に来た狐が(意味も分からず)

狸の背をたたいているのである

それから後は幻燈となった。

柳田さんが蛍となって土手へ帰ってきたときに、土地の蛍が撮影したものだった。

(中略)

言葉を求められて、

柳田さんに手紙を出そうとして 膣に投函し、

そのことを告げにお家にうかがったとき、

「(手紙は)ポストにいれなさい」

と顔を赤くして私を叱り、泣く私の手を赤いポストまで引いてくださった日のことなど話した。

皆思い思いの顔をしている。

出会った場所が違う。

精進落としの食事をし、狸も蛍も山男も漆塗りの弁当箱にとりかかる。

死の会で一番えらい神様が、

「次の幻燈は十年後です」と言った。

(後略)」(15ページ)

柳田國男の「遠野物語」の世界をモチーフに使っていることは分かる。人の死、葬式、擬人化された狸や狐、蛍。昔話。幻想としての幻燈。

そして、性。

民俗学、文学、精神分析の知識によって、散りばめられたイメージをつないでいくことによって読み解いていくような詩。

現代詩を読みなれない人びとにとって、決して読みやすい詩ではない。

たとえば、「膣」という言葉一つでアレルギーを起こしてしまう。

私が世間の代表者として詩人の前に現れるとすれば、「なんと、恥ずかしい!」と面罵しかねない。

もっとも、詩中の柳田さんも「顔を赤くして…叱」っているわけで、詩人の中では、そこらの反応も踏まえたことであるのは言うまでもない。

この詩集において、山、とか、天狗、とかのイメージは、父の象徴であるように読める。これは、私としては、定かではなく、一個の推察である。

一方、海は、母の象徴であることに間違いはない。

たとえば、5編目「発見」の冒頭の一段落である。

「母方の祖母の家は、宮城県気仙沼市の小高い丘の上にある。前向きにつんのめるくらい急な坂道を降りると、すぐ海が見えた。埼玉県に住む私にとって、空でかあかあと鳴くかもめも、ごみ箱のような臭いを運ぶ海風も、とても珍しいものだった。」(28ページ)

母の出身地が気仙沼で、詩人も幼いころから何度も、この街を訪れている。詩集のなかで、繰り返し、気仙沼が、そして、母の係累が描かれる。

恐らく、父なる山と、母なる海が、この詩集では繰り返し描かれているということだろうと思う。

近親相姦めいたイメージも含む性的なことがらも描かれるが、それは、この詩人が伊藤比呂美以降の詩人であるということの証ではあるだろう。しかし、それは、一個の意匠として、素材として使用しました、ということ以上のことではないように思える。

私自身、この詩集を一読して、手ごわい、と感じた。さて、ものを書くに、どこから切り込んでいけばよいのか。読みやすく、分かりやすい詩ではない。しかし、何度か、繰り返し読むうちに、文脈がつかめてきて、それなりに分かったような気になってくる、錯覚かもしれないが、親しみのようなものがつかめてくる。

仏教の用語で、往相、環相というのがある。菩薩は、仏教の真髄を掴んで如来(仏)となるが、仏となるその一歩手前で、一般大衆の世間に戻ってくる。

マーサ・ナカムラは、まずは往相を極めて、しかるべき時期に彼女自身の環相を見出すのであろうと思う。

期待している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます