金剛葛城生駒山地は裾野を含む一帯を古来から大和盆地を国中(くんなか)と称す

るのに対して西山中(にしさんちゅ)と呼ばれ、古寺古刹、古社がその由緒を今に

伝えながら数多く残っている土地と云われています。そこには頻繁に行基さん、役

行者小角、空海さんなどの名前が由緒の中に出てきて、南山(吉野山地)に続く山

岳修行、修験の地の匂いがプンプンです。大和朝廷と同時期かそれよりやや古い時

期に栄えた葛城王朝誕生の地とも云われています。

県道30号線の九品寺への石標

4月3日春息吹イッパイの葛城古道を初めて走り、歩き廻りました。この辺りのどこ

かの高台から葛城襲津彦や娘の磐の媛が国中を眺めていたのかも知れませんネ。

この日は、九品寺、高天彦神社、葛城一言主神社、古道から少し外れますが、花の

寺船宿寺を訪ねました。

九品寺境内から国中を望むと大和三山が目に入ります。

九品寺

浄土宗のお寺で、天平期に聖武天皇の勅命により行基が創建といわれていますが、

奈良の古刹にはこの手の由緒が非常に多く、一種の枕言葉のように感じます。

観光寺院ではないのですが、こんなに綺麗に、行き届いたお寺は初めてです。ご住

職にお会いできませんでしたが、檀家の方に色々お話を伺うと檀家の総意がお寺の

運営に相当寄与しているらしく、お堂の補修や古いお堂の再築などに浄財を提供、

境内の植栽などご住職自らがが手を入れいるとのことです。特に山門前の十徳園と

いう庭園池は見事です。歴史由縁が古く行基が開祖と云われているのですが、あま

りにも綺麗すぎて古刹の風情を感じることは出来ません。

山門にかかる桜

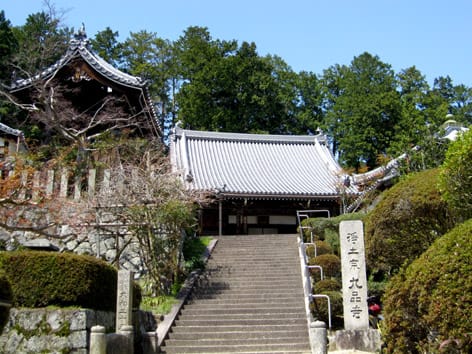

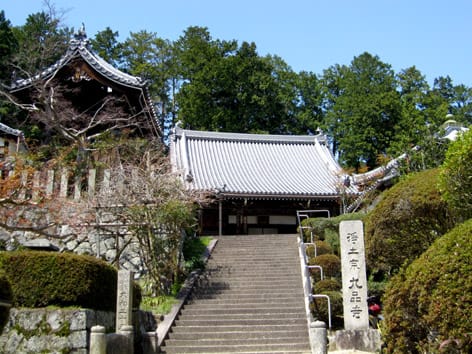

参道

手入れの行き届いた植栽に沿って本堂を目指し石段を上ります。正面が本堂、左に

鐘楼、右にチラッと地蔵堂が見えます。

参道脇を流れる小川に咲くシャガの花

本堂

江戸後期の再建といわれています。本堂に安置されている本尊は、平安時代の造像

になる「阿弥陀如来坐像」です。この日は、本堂正面扉は閉じられており、拝観は

出来ませんでした。正面長押に山号戒那山の扁額が一際目立ちます。

鐘楼

袴腰の立派な鐘楼です。架かっている梵鐘は江戸初期の鋳造を語っていると云いま

す。立派な梵鐘ですが写真がヘタでよく見えませんネ。

本堂前に行基さんの像

地蔵堂

本堂裏山から、葺き替えられた屋根の幾何学的美形を間近に見ることが出来ます。

本堂裏山に1700体を越すと云われている石仏群が整然と並べられています。堂横

の小道を行くと、法面にびっしりと小石仏が迎えてくれます。上りきった所にまる

で球場のスタンドのように阿弥陀如来と地蔵菩薩を中心に左右いっぱい石仏が並ん

でいます。一種壮観です。階段状になっているので一体一体お顔を見ることもでき

ます。ほとんどの石仏はこの辺りから掘り出されたもので、時代的には南北朝時代

の武士達が身代わりとして奉納したものといわれている石仏だそうです。

裏山に毅然と咲く白木蓮の花

ユニークな形の灯籠

山門前左右に庭園十徳園が広がっています。

右には、西国三十三か所巡り、板東三十三か所巡りの石仏が置かれ、一寺一体のお

像が置かれています。簡易三十三か所巡りの霊場という事でしょうか。

左には回遊式苑池が美しい

池の西に、不動明王のレリーフ石像とその眷属、矜羯羅童子と制多迦童子の石像が

置かれています。レリーフ石像とはいえ、丁寧で儀軌にかなった彫像と見ました。

ボクが着いたのが10時過ぎ、参拝者は数えるほどでしたが、帰るときにはかなりの

人出でした。「秋頃にまたお越し、違う九品寺がみられますよ」と檀家の方の言葉

に送られて九品寺を辞しました。

るのに対して西山中(にしさんちゅ)と呼ばれ、古寺古刹、古社がその由緒を今に

伝えながら数多く残っている土地と云われています。そこには頻繁に行基さん、役

行者小角、空海さんなどの名前が由緒の中に出てきて、南山(吉野山地)に続く山

岳修行、修験の地の匂いがプンプンです。大和朝廷と同時期かそれよりやや古い時

期に栄えた葛城王朝誕生の地とも云われています。

県道30号線の九品寺への石標

4月3日春息吹イッパイの葛城古道を初めて走り、歩き廻りました。この辺りのどこ

かの高台から葛城襲津彦や娘の磐の媛が国中を眺めていたのかも知れませんネ。

この日は、九品寺、高天彦神社、葛城一言主神社、古道から少し外れますが、花の

寺船宿寺を訪ねました。

九品寺境内から国中を望むと大和三山が目に入ります。

九品寺

浄土宗のお寺で、天平期に聖武天皇の勅命により行基が創建といわれていますが、

奈良の古刹にはこの手の由緒が非常に多く、一種の枕言葉のように感じます。

観光寺院ではないのですが、こんなに綺麗に、行き届いたお寺は初めてです。ご住

職にお会いできませんでしたが、檀家の方に色々お話を伺うと檀家の総意がお寺の

運営に相当寄与しているらしく、お堂の補修や古いお堂の再築などに浄財を提供、

境内の植栽などご住職自らがが手を入れいるとのことです。特に山門前の十徳園と

いう庭園池は見事です。歴史由縁が古く行基が開祖と云われているのですが、あま

りにも綺麗すぎて古刹の風情を感じることは出来ません。

山門にかかる桜

参道

手入れの行き届いた植栽に沿って本堂を目指し石段を上ります。正面が本堂、左に

鐘楼、右にチラッと地蔵堂が見えます。

参道脇を流れる小川に咲くシャガの花

本堂

江戸後期の再建といわれています。本堂に安置されている本尊は、平安時代の造像

になる「阿弥陀如来坐像」です。この日は、本堂正面扉は閉じられており、拝観は

出来ませんでした。正面長押に山号戒那山の扁額が一際目立ちます。

鐘楼

袴腰の立派な鐘楼です。架かっている梵鐘は江戸初期の鋳造を語っていると云いま

す。立派な梵鐘ですが写真がヘタでよく見えませんネ。

本堂前に行基さんの像

地蔵堂

本堂裏山から、葺き替えられた屋根の幾何学的美形を間近に見ることが出来ます。

本堂裏山に1700体を越すと云われている石仏群が整然と並べられています。堂横

の小道を行くと、法面にびっしりと小石仏が迎えてくれます。上りきった所にまる

で球場のスタンドのように阿弥陀如来と地蔵菩薩を中心に左右いっぱい石仏が並ん

でいます。一種壮観です。階段状になっているので一体一体お顔を見ることもでき

ます。ほとんどの石仏はこの辺りから掘り出されたもので、時代的には南北朝時代

の武士達が身代わりとして奉納したものといわれている石仏だそうです。

裏山に毅然と咲く白木蓮の花

ユニークな形の灯籠

山門前左右に庭園十徳園が広がっています。

右には、西国三十三か所巡り、板東三十三か所巡りの石仏が置かれ、一寺一体のお

像が置かれています。簡易三十三か所巡りの霊場という事でしょうか。

左には回遊式苑池が美しい

池の西に、不動明王のレリーフ石像とその眷属、矜羯羅童子と制多迦童子の石像が

置かれています。レリーフ石像とはいえ、丁寧で儀軌にかなった彫像と見ました。

ボクが着いたのが10時過ぎ、参拝者は数えるほどでしたが、帰るときにはかなりの

人出でした。「秋頃にまたお越し、違う九品寺がみられますよ」と檀家の方の言葉

に送られて九品寺を辞しました。