栄山寺を辞して、クルマで約15分の地に花の寺金剛寺はあります。市街地のただ

中に在り、入り組んだ道路はすれ違いもままならないほど狭く、近くに辨天宗総

本山如意寺の広大な寺地が、多くの信者を集めています。クルマもビックリする

ほどの数が狭い道路を行き交っていました。

金剛寺

ボタンの花で有名なこのお寺は平安末期、平清盛の長子平重盛の創建によると寺

伝は伝えています。一時期奈良朝最後の天皇光仁の皇后井上内親王と実子他戸親

王が謀略陰謀のにおいプンプンの事件により謀反死があり、その怨霊鎮めの官寺

としての位もあったそうで、天正年間の兵火で灰燼に帰したが、江戸初期に復興

したと云います。

山門

参道は丸く重なり合った植栽が片側に並び正面に鐘楼を兼ねた簡素な山門が迎え

てくれます。山門をくぐると枯山水風の小さなお庭があり、ここも丸く刈り込ま

れた平戸つつじの植栽が目を引きます。

庫裡

萱葺き庫裡は元禄の再建、幕末から大正にかけて、唐招提寺長老の隠居寺として

この庫裡に住んだと云います。寺院には珍しい茅葺き屋根になぜかホッと…。

本堂

堂宇が並ぶ境内はボタン園を除いて極めて狭く、江戸再建の本堂を中心に観音堂、

護摩堂、庫裡と庇を並べて寄り添うように建てられています。

本堂ご本尊は、中央須弥壇に木造薬師如来坐像、脇侍に日光、月光両菩薩の薬師

三尊。ご本尊薬師如来は堂々の体躯とふっくら気味のお顔は、現世利益を担う如

来として拝する人への信頼感、安心感を与えていることでしょう。全身に漆箔が

残り、三尊共に平安末期の作と聞きます。左須弥壇に見える坐像は、阿弥陀如来

坐像、鎌倉時代の作と説明されています。

観音堂

正面が観音堂、右手の庇が本堂です。十一面観音、准胝観音が祀られています。

観音堂の鴟尾

どこかで見た鴟尾だと思いませんか。そうです、唐招提寺金堂の大屋根にのる鴟

尾と似ていますね。この鴟尾の背に「唐招提寺金堂之模造」と記されているそう

です。唐招提寺長老の隠居寺としての名残を感じさせますネ。

ボタン園

この日は、ボタンの花期には早く、二株の早咲きが花を付けていただけでした。

ボタン園といっていますが、ボタン以外にかなりの種類の花々が植えられており、

4月後半から5・6月頃のシーズンには相当見応えのある花園になると思います。

早咲きボタン

石楠花

これも早咲き石楠花、ブルーアイと奥早出

白やまぶき

関西花の寺二十三番霊場として花の寺の名に恥じない綺麗なお寺です。

吉祥寺

五条丹原町に在る高野山真言宗のお寺です。

幹線国道から細い道へは迷う方が多いのでは、少しばかり分かりにくい地にこの

お寺は在ります。まさにの細い田舎道と参道入り口にある対の石標のモダンさと

山門の寂れ具合の三者のアンバランスに先ず驚かされます。考えように非常に巧

妙な演出かも。日本三毘沙門霊場の一つと聞いていたのでこの日訪ねました。

開基はやはり空海さんだそうです。

参道

左石標に吉祥寺、右に開運坂と刻まれています。ここから200メートル余り歩き

ます。坂道登りで相当しんどいです。

山門

簡素で小さな山門ですが、いい雰囲気を醸しています。土塀の崩れ具合など…。

山門内側から

白木蓮に八重桜、青紅葉に赤紅葉、ツツジの刈り込みの青々した葉の輝き、手入

れの行き届いた綺麗な境内です。

鐘楼

本堂

宝形造の堂宇。日本三毘沙門霊場の一つということで、ご本尊は毘沙門天立像、

室町時代の作だそうで扁額には毘沙門天と墨されています。

鐘楼から本堂を見る。紅葉が入るとどうにも季節感が合いませんネ。

本堂右に広い庭園があります。間もなくの花期シーズンにはいろんな花色が競う

のでしょう。だけどこの庭園と山門の雰囲気、どう考えても同じお寺とは思えま

せん。

この日参拝者はボク一人でお寺の庫裡にも人の気配は感じませんでした。お寺の

寺歴パンフを頂きたかったのですが無理でした。したがってお寺の詳しい内容は

さっぱり分かりません。

大阪への帰り道、この前通った葛城古道を北へ、左に金剛葛城連山を見、緑のグ

ラデーションを楽しみながらその麓を走りました。ふいに笛吹神社の大砲を一度

見ておこうと急に寄りたくなり丘陵を上りました。

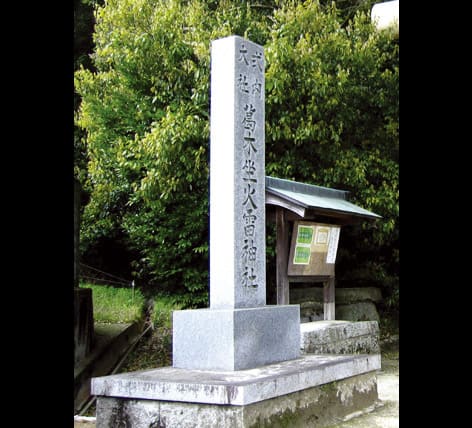

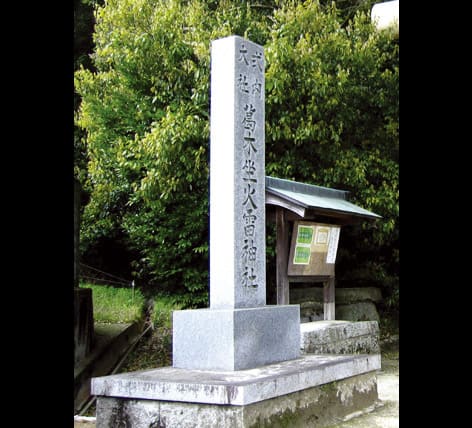

笛吹神社 正式には葛木坐火雷神社

主祭神 火雷大神(火の神様) 天香山命(音楽の神様)

相 殿 天津彦火火瓊瓊杵命 大日霊貴命 高皇産霊神 伊古比都幣?ス

天香山命の子孫、笛吹連が代々この地に住み、祖先神に奉仕し、この土地を笛吹

と称えた。その為か、現在も正式な葛木坐火雷神社という名よりも笛吹神社とい

う名の方が地元の人々に親しまれている。

現在は火雷大神が火の神様であることから、火を扱う職業(飲食業、製造業、工

場)や消防関係の崇敬を集めている。又、天香山命の御神徳から笛やフルート、

尺八など、楽器演奏の上達を願う人々の崇敬が篤く、奉納演奏に見える方も多い。

以上(葛木坐火雷神社のホームページから)

参道石段下にある手水舎

参道石段

両側には、奉納灯籠がズラリ。

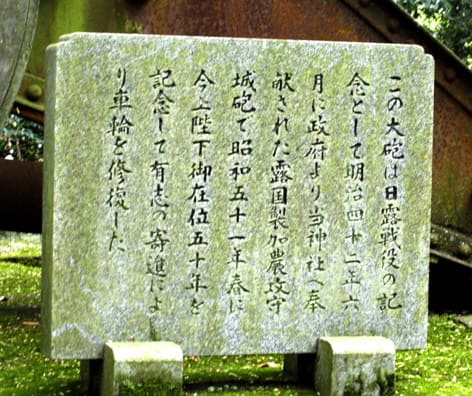

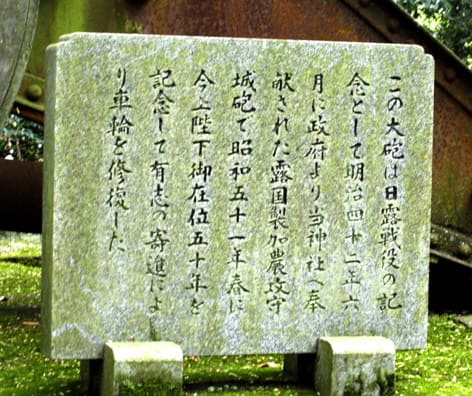

露国製ぶんどり大砲

かなり大きな大砲(あたりまえか)で反動車輪も大きなものです。野ざらし展示

はどうかと思いますが、明治時代世界の武器技術の結晶なんでしょうね。なぜこ

んなものが政府より神社に奉献寄進されたのか、説明はありません。

ボクなど日露戦争当時の従軍写真を見ただけで、本物の兵器など始めて見ました。

大砲前の説明板を拡大しました。

今上陛下とあるのは昭和天皇のことです。

拝殿への石段

拝殿

拝殿から本殿を見る

中に在り、入り組んだ道路はすれ違いもままならないほど狭く、近くに辨天宗総

本山如意寺の広大な寺地が、多くの信者を集めています。クルマもビックリする

ほどの数が狭い道路を行き交っていました。

金剛寺

ボタンの花で有名なこのお寺は平安末期、平清盛の長子平重盛の創建によると寺

伝は伝えています。一時期奈良朝最後の天皇光仁の皇后井上内親王と実子他戸親

王が謀略陰謀のにおいプンプンの事件により謀反死があり、その怨霊鎮めの官寺

としての位もあったそうで、天正年間の兵火で灰燼に帰したが、江戸初期に復興

したと云います。

山門

参道は丸く重なり合った植栽が片側に並び正面に鐘楼を兼ねた簡素な山門が迎え

てくれます。山門をくぐると枯山水風の小さなお庭があり、ここも丸く刈り込ま

れた平戸つつじの植栽が目を引きます。

庫裡

萱葺き庫裡は元禄の再建、幕末から大正にかけて、唐招提寺長老の隠居寺として

この庫裡に住んだと云います。寺院には珍しい茅葺き屋根になぜかホッと…。

本堂

堂宇が並ぶ境内はボタン園を除いて極めて狭く、江戸再建の本堂を中心に観音堂、

護摩堂、庫裡と庇を並べて寄り添うように建てられています。

本堂ご本尊は、中央須弥壇に木造薬師如来坐像、脇侍に日光、月光両菩薩の薬師

三尊。ご本尊薬師如来は堂々の体躯とふっくら気味のお顔は、現世利益を担う如

来として拝する人への信頼感、安心感を与えていることでしょう。全身に漆箔が

残り、三尊共に平安末期の作と聞きます。左須弥壇に見える坐像は、阿弥陀如来

坐像、鎌倉時代の作と説明されています。

観音堂

正面が観音堂、右手の庇が本堂です。十一面観音、准胝観音が祀られています。

観音堂の鴟尾

どこかで見た鴟尾だと思いませんか。そうです、唐招提寺金堂の大屋根にのる鴟

尾と似ていますね。この鴟尾の背に「唐招提寺金堂之模造」と記されているそう

です。唐招提寺長老の隠居寺としての名残を感じさせますネ。

ボタン園

この日は、ボタンの花期には早く、二株の早咲きが花を付けていただけでした。

ボタン園といっていますが、ボタン以外にかなりの種類の花々が植えられており、

4月後半から5・6月頃のシーズンには相当見応えのある花園になると思います。

早咲きボタン

石楠花

これも早咲き石楠花、ブルーアイと奥早出

白やまぶき

関西花の寺二十三番霊場として花の寺の名に恥じない綺麗なお寺です。

吉祥寺

五条丹原町に在る高野山真言宗のお寺です。

幹線国道から細い道へは迷う方が多いのでは、少しばかり分かりにくい地にこの

お寺は在ります。まさにの細い田舎道と参道入り口にある対の石標のモダンさと

山門の寂れ具合の三者のアンバランスに先ず驚かされます。考えように非常に巧

妙な演出かも。日本三毘沙門霊場の一つと聞いていたのでこの日訪ねました。

開基はやはり空海さんだそうです。

参道

左石標に吉祥寺、右に開運坂と刻まれています。ここから200メートル余り歩き

ます。坂道登りで相当しんどいです。

山門

簡素で小さな山門ですが、いい雰囲気を醸しています。土塀の崩れ具合など…。

山門内側から

白木蓮に八重桜、青紅葉に赤紅葉、ツツジの刈り込みの青々した葉の輝き、手入

れの行き届いた綺麗な境内です。

鐘楼

本堂

宝形造の堂宇。日本三毘沙門霊場の一つということで、ご本尊は毘沙門天立像、

室町時代の作だそうで扁額には毘沙門天と墨されています。

鐘楼から本堂を見る。紅葉が入るとどうにも季節感が合いませんネ。

本堂右に広い庭園があります。間もなくの花期シーズンにはいろんな花色が競う

のでしょう。だけどこの庭園と山門の雰囲気、どう考えても同じお寺とは思えま

せん。

この日参拝者はボク一人でお寺の庫裡にも人の気配は感じませんでした。お寺の

寺歴パンフを頂きたかったのですが無理でした。したがってお寺の詳しい内容は

さっぱり分かりません。

大阪への帰り道、この前通った葛城古道を北へ、左に金剛葛城連山を見、緑のグ

ラデーションを楽しみながらその麓を走りました。ふいに笛吹神社の大砲を一度

見ておこうと急に寄りたくなり丘陵を上りました。

笛吹神社 正式には葛木坐火雷神社

主祭神 火雷大神(火の神様) 天香山命(音楽の神様)

相 殿 天津彦火火瓊瓊杵命 大日霊貴命 高皇産霊神 伊古比都幣?ス

天香山命の子孫、笛吹連が代々この地に住み、祖先神に奉仕し、この土地を笛吹

と称えた。その為か、現在も正式な葛木坐火雷神社という名よりも笛吹神社とい

う名の方が地元の人々に親しまれている。

現在は火雷大神が火の神様であることから、火を扱う職業(飲食業、製造業、工

場)や消防関係の崇敬を集めている。又、天香山命の御神徳から笛やフルート、

尺八など、楽器演奏の上達を願う人々の崇敬が篤く、奉納演奏に見える方も多い。

以上(葛木坐火雷神社のホームページから)

参道石段下にある手水舎

参道石段

両側には、奉納灯籠がズラリ。

露国製ぶんどり大砲

かなり大きな大砲(あたりまえか)で反動車輪も大きなものです。野ざらし展示

はどうかと思いますが、明治時代世界の武器技術の結晶なんでしょうね。なぜこ

んなものが政府より神社に奉献寄進されたのか、説明はありません。

ボクなど日露戦争当時の従軍写真を見ただけで、本物の兵器など始めて見ました。

大砲前の説明板を拡大しました。

今上陛下とあるのは昭和天皇のことです。

拝殿への石段

拝殿

拝殿から本殿を見る