5月25日から始まったジャガイモの成長日記。2ヶ月前のジャガイモの姿。こんなに長い間、続くとは思ってもいなかった。

7月23日。相変わらずグングンと成長している。

7月30日。一週間で、こんなに伸びた。

続く。

7月23日。相変わらずグングンと成長している。

7月30日。一週間で、こんなに伸びた。

続く。

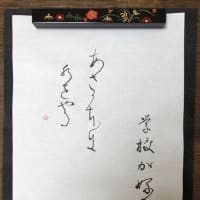

586 書道

4年前

586 書道

4年前

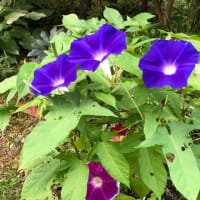

599 朝顔

5年前

599 朝顔

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

603 日干しになったトカゲ

5年前

621 ここには座れない

5年前

621 ここには座れない

5年前

628 ギボシ

5年前

628 ギボシ

5年前

628 ギボシ

5年前

628 ギボシ

5年前

628 ギボシ

5年前

628 ギボシ

5年前

655 ブルーベリー

5年前

655 ブルーベリー

5年前

おかげさまで,評価者としての認定証などをいただいて参りました。あまりというかかなり気乗りのしないものですが・・・。経済的観点から見ると,保育所の予算が一般財源化するのに合わせて,評価を受けているかいないかで補助金の配分が異なるようになる,という縛りから施設設置者が受けなければ・・・という,現実的に心理的圧迫感を感じ始めていること。そのような社会の情勢に乗って,HYK自体がその組織の拡大の1つの戦略として第三者評価事業に乗り出したこと,など社会の流れと経済の目には見えない関係性から子どもの発達の場も発達支援も考えることが必要なようです。子どもの最善の利益を保証するための,保育園のシステム評価を目標にされていましたし,実際にHYKの中の研究者はその目標のために努力されてきているのだなと思いました。第三者が入ることで『現場に気づき』が生まれることを盛んに強調されていました。その『気づき』から,保育園の拡張システムが生じるていく可能性があることは否定できないかなとも思いました。しかし,残念なことに子どもの最善の利益を保証する,評価機能がどうしても見つけられませんでした。下手をすると,事前事後で『良い』がこんなに増えました!的な,行動論的介入プログラムの域を出ない可能性もあるのだろうという危惧も同時に感じて参りました。障害児の特別支援事業もそうですが,社会の流れと経済効果,発展の可能性と危惧,表裏一体にあるのだなと改めて感じます。私の先生なんかは,走り出したものをとめることはできないから,その中でより最善なものをと常に考えて生きているのだろうと思いますが,私には,まだ今ひとつわからないなぁーという感じがあるし,わからないまま動くことの怖さもあります。何もしないよりは行動を起こしたほうが良いのでしょうが・・・・。そんなことを思いつつ,気の進まない研修会の帰りの新幹線のなかで,なぜか突然に都筑先生のジャガイモを思い出したのです。茎のアイデンティティは,やはり人間との対話の中で形成されたのだ,と。ジャガイモもアンデスの高地で人と出会い,人との対話で葛藤し,人の力というよりは,潜在能力のあった茎のアイデンティティを自ら選択し形成したのだろうと。・・・そしたら,ジャガイモが載っていたのでびっくりでした(笑)。